Искусство насилия & Насилие искусства

Что произошло?

24 сентября, на закрытии выставки “Плюнь на могилу Г*тлера”, организованной медиамануфактурой kreativkraftwerk в Берлине, российский художник и левый активист Антон Польский (более известный под псевдонимом “Мейк Мейкович”), повредил работу известной белорусской художницы Елены Рабкиной.

Инсталляция Рабкиной под названием “Второй камень” состояла из оконных стёкол в деревянных рамах, установленных под небольшим углом к стене. Напротив стекол стоял небольшой стол, на котором лежали камни.

Российский художник, посчитав, что работа призывает не просто к пассивному созерцанию, но к активному взаимодействию, бросил несколько камней в стекла. После инцидента Рабкина заявила, что жест российского художника — акт вандализма. Чуть позже она объявила о намерении подать в суд на российского художника за порчу работы и опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых резко осудила его действия. После этого в интернете начался хаос.

Самое бесполезное в этой ситуации — пытаться выяснить, “кто прав, а кто виноват”. Куда важнее (и интереснее) спросить: что этот жест —бросок камней в стекла —, говорит нам о насилии? Как этот жест раскрывает (и, забегая вперед, подрывает), современное понимание искусства, опосредованное капиталистическими отношениями производства?

Одна из предпосылок этой статьи заключается в том, что случившееся следует рассматривать не как частный, локальный эпизод, а как событие в философском смысле слова. В жесте российского активиста раскрывается как логика работы насилия, так и сущность современного, существующего по законам позднего капитализма, искусства.

Насилие искусства

В описании работы, опубликованном в социальной сети Instagram, Рабкина отмечает, что она “исследует напряжение между беспорядком и эскалацией, опираясь на теорию разбитых окон — идею о том, что один акт разрушения провоцирует следующий”. Она добавляет: “Ненависть распространяется по тем же законам: стоит ей укорениться, как становится проще бросить следующий камень”.

Теория разбитых окон, на которую ссылается Рабкина и апологетом которой она предстает — это криминологическая концепция, разработанная в начале 1980-х американскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом. Согласно этой теории, мелкие правонарушения и акты насилия, если они остаются без последствий, со временем приводят к росту общей преступности и разрушения. Название теории происходит от образного примера, приведённого авторами: «Если в здании разбито одно окно и его не заменяют, вскоре в этом здании не останется ни одного целого стекла».

С момента своего появления теория разбитых окон подвергалась обоснованной критике — как теоретической, так и эмпирической. Однако в случае броска камня в работу Рабкиной она сработала, хотя и достаточно перверсивным образом: после того, как российский художник бросил камень в работу Рабкиной, на него посыпался ряд обвинений, как от самой артистки, связавшей жест насилия с гендером и национальностью активиста (“русский мужчина”), так и от бесчисленного количества комментаторов. Другими словами, разбив физическое стекло камнем, Польский сам оказался мишенью общественного мнения.

Вопрос, который неизбежно возникает в этой ситуации, звучит просто и, в силу своей простоты, дерзко: что такое насилие? Есть ли у него логика? В данной конкретной ситуации он приобретает особую форму: как бросок камня в произведение искусства отражает саму логику насилия?

В своей влиятельной книге «О насилии» словенский философ и психоаналитик Славой Жижек пишет, что

“Мы привыкли сегодня связывать насилие с преступлениями и терактами, не говоря уже о масштабных войнах. Нам нужно научиться отстраняться, освобождаться от чар этого непосредственно зримого ‘субъективного’ насилия — насилия, совершаемого какой-либо чётко опознаваемой силой.” [1]

Но как это сделать? Как отстраниться от чар непосредственно данного, видимого и ощутимого насилия, такого навязчивого в своей простоте? Для этого Жижек предлагает различать два вида насилия: субъективное и объективное. Первое — очевидно и ощутимо; второе — системно и зачастую невидимо. К объективному насилию он относит как символическое (насилие, совершаемое нормами, языком, социальными и гендерными структурами), так и экономико-политическое (насилие, являющееся продуктом капиталистических, империалистических и колониальных институтов). Главная проблема заключается в том, что эти два вида насилия — субъективное и объективное — как бы исключают друг друга: мы видим всегда или одну, или другую сторону медали. Почему так происходит? Как объясняет Жижек,

"Суть в том, что субъективное и объективное насилие невозможно различить с одной точки зрения: субъективное насилие воспринимается в качестве такового лишь на фоне ненасильственного нулевого уровня. Оно кажется нарушением «нормального», мирного положения вещей. Но объективное насилие как раз и являет собой насилие, присущее этому «нормальному» положению вещей. Объективное насилие невидимо, поскольку оно поддерживает тот самый стандарт нулевого уровня, благодаря которому мы воспринимаем нечто как субъективное насилие. Таким образом, системное насилие […] может быть невидимым, но оно необходимо для объяснения того, что в противном случае кажется «иррациональной» вспышкой субъективного насилия." [2]

Различие между этими двумя формами насилия, фундирующих друг друга, позволяет увидеть, в чём кроется главная ошибка теории разбитых окон, которую Рабкина цитирует в своей работе и которую, казалось бы, жест Польского лишь подтверждает: теория разбитых окон описывает лишь видимое, субъективное насилие. Но что, если стекло разбивает не преступник, а протестующий? Если камни летят не в мирных жителей, а в щиты полицейских, защищающих авторитарный (фашистский) режим? [3]

Если применить различие между двумя видами насилия к случаю Рабкиной, становится очевидно: да, бросок камня — это акт субъективного насилия. Но этому жесту предшествует работа объективного, символического и политическиого насилия, которые заключены в самой логике художественного поля: в понятиях собственности на произведение, в социальных нормах, в правилах обращения с искусством. Другими словами, сегодня, сталкиваясь с произведением искусства, мы действуем в рамках четко заданных правил взаимодействия с ним — нравится нам это или нет. Попытка поставить эти правила под сомнение оборачивается не просто “абстрактным” символическим насилием, но и вполне реальными, в том числе правовыми, последствиями. При этом было бы ошибочно считать, что эти последствия возникают лишь после того, как брошен камень — они всегда присутствуют, пусть и виртуально, в фоновом режиме. Именно на их фоне субъективное насилие становится различимым как таковое и подлежит осуждению.

Художник, бросивший камень в стекло, не просто сломал чужую работу. Его поступок (будь то рационально-продуманный или импульсивный), высветил глубинное насилие, скрытое под поверхностью «пацифистской» работы.

Искусство насилия

Жест броска камня не только вскрывает и делает зримыми глубинные структуры насилия, имплицированные в самой художественной работе (с тем насилием, с которым она, казалось бы, работает), но и ставит под сомнение саму концепцию современного искусства как формы частной собственности.

В своем Руководстве по инэстетике французский философ Алан Бадью пишет, что произведение искусства конечно в трёх смыслах:

"Прежде всего, оно предстает как конечный объект, ограниченный пространством и/или временем. Произведение неизменно нормировано греческим принципом завершенности: оно разворачивается внутри собственных пределов и внутри них достигает максимального совершенства. Наконец, что самое важное, оно само озабочено своей конечностью. Вот почему (и это еще один штрих, отличающий произведение искусства от обезличенной бесконечности истины) произведение искусства уникально во всех своих деталях: единожды «обреченное» на свою имманентную кончин оно навечно остается таковым, каковым является, никакая ретушь или модификация ему не свойственна и даже разрушительна по отношению к нему." [4]

В перспективе Бадью, которая является частью современного здравого смысла, произведение искусства мыслится как нечто завершённое, целостное, неприкосновенное. Но именно этот взгляд, как справедливо замечают историки эстетики, — глубоко аисторичен. Представление о произведении искусства как о собственности, принадлежащей “Творцу”, возникло сравнительно недавно — вместе с капиталистическим пониманием авторства и частной собственности.

В этом контексте жест броска камня становится наглядным примером того, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал профанацией. Согласно Агамбену, в античности сакральными считались те вещи, которые были изъяты из человеческого обращения — принадлежали богам и не могли быть использованы людьми: храмы, жертвенные животные, ритуальные предметы. Профанация — антоним сакрализации, освящения: если в процессе сакрализации вещь как бы изымается из общего использования, то профанация возвращает ее миру людей [5].

Главная проблема заключается в том, что в рамках современного капитализма, всё становится профанированным, спущенным с небес на землю. Однако это только видимость, ведь даже в этой радикально обмирщённой действительности, остаются островки сакрального. Искусство — один из них: с одной стороны, оно утратило религиозную функцию и свободно обращается на рынке. С другой — остаётся удалённым от общего пользования. Произведение искусство всегда закреплено за автором, музеем, институцией, охраняется законом и окружено невидимой аурой неприкосновенности.

Именно поэтому Агамбен и завершает свой текст знаменитой формулой, согласно которой “политическая задача грядущего поколения” — “профанация непрофанируемого” [6], т. е. того, что уже профанировано на поверхности, но все еще сохраняет в себе глубинную сакральность.

Жест Польского — акт профанации непрофанируемого. Бросая камень в работу Рабкиной, он не просто разрушил конкретное произведение искусства, но сделал видными сами его предпосылки: он продемонстрировал его зависимость от капиталистической логики производства, института собственности и его внутреннюю сакральность. Его поступок — не вандализм, а радикальный философский жест, возвращающий искусство из музея-храма обратно в пространство живой, конфликтной, человеческой практики и игры.

Культура непосредственности и эрозия солидарности

В своей недавней книге «Immediacy, or The Style of Too Late Capitalism» (Verso, 2023) американская литературоведка Анна Корнблух утверждает, что ключевым эстетическим принципом современного искусства становится непосредственность. Как сказано в аннотации к изданию: «Современный культурный стиль поощряет прозрачность и мгновенность. Эти ценности впитаны из экономических условий "дезинтермедиации" — устранения посредников […]. Непосредственность становится названием этого стиля». [7]

Наблюдения Корнблух точно описывают ситуацию, развернувшуюся вокруг разрушения инсталляции Елены Рабкиной. Вместо обсуждений и дебатов — процессов опосредования, позволяющих коллективно подумать о природе насилия и роли искусства — мы столкнулись с мгновенной, реактивной формой осуждения: активист, бросивший камень, моментально оказался объектом обвинений в социальных сетях. Как будто работа Рабкиной обязана быть понятной сразу, «говорить за себя», напрямую, без необходимости в дополнительной интерпретации: будь то в виде текста или материального жеста. Любая попытка вступить в диалог воспринимается как избыточная, нежелательная, а подчас и враждебная. Разве это не говорит многое о современной политике?

Сегодня мы всё чаще воспринимаем солидарность как нечто автоматическое, непосредственное данное (или не данное), а не как результат сложной, трудоёмкой и во многом конфликтной работы, или, другими словами, опосредованная. Однако подлинная солидарность — это не мгновенное согласие, не вспышка эмоции, не лайк или репост. Это то, за что нужно бороться, что необходимо создавать: через непростые разговоры, несогласия, и, в конце концов, прямое, физическое взаимодействие.

В этом смысле бросок камня — каким бы неуклюжим он ни был — был попыткой вступить в контакт с произведением, активировать его политическое измерение. Ответ Рабкиной, увы, не стал продолжением этого диалога: вместо содержательного обсуждения мы получили мгновенную реакцию — обвинение, требование штрафа, апелляцию к идентичности («русский», «мужчина») как к аргументу ad homeni. Тем самым художница, сама того не замечая, воспроизвела логику непосредственности, рыночных и насильственных механизмов, против которых, как предполагается, направлена её работа.

Этот текст — не критика личности автора, а приглашение к разговору. Если мы хотим всерьёз говорить о насилии, о буржуазном искусстве, о политике и солидарности, нам необходима долгая и упорная работа. Подлинная солидарность возможна только там, где есть несогласие. Когда согласие становится автоматическим, нерефлектируемым — продиктованным ритмом позднего капитализма — мы получаем не солидарность, не сообщество единомышленников, а тоталитарную партию. И, как история уже показала, это прямой путь к фашизации…

Примечания

[1] Žižek, Slavoj. Violence: Six Sideways Reflections. New York: Picador, 2008. P. 1.

[2] Ibid. P.2.

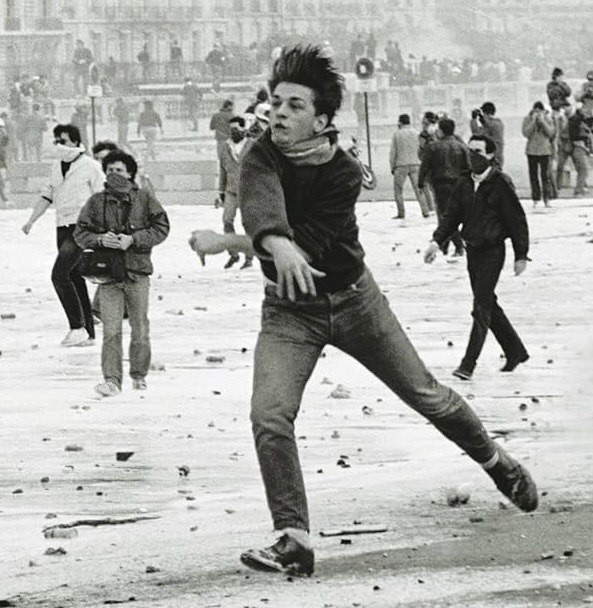

[3] Показательно, что на обложке английского издания книги Жижека изображён молодой человек, вероятно участник парижских событий мая 1968 года, в момент, когда он только что бросил камень в непробиваемый кордон полицейских.

[4] Badiou, Alain. Handbook of Inaesthetics. Stanford: Stanford University Press, 2005. P. 10-11.

[5] See: Agamben, Giorgio. Profanations. New York: Zone Books, 2007. P. 73-93.

[6] Ibid. P. 92.

[7] Kornbluh, Anna. Immediacy, or the Style of Too Late Capitalism. London ; New York: Verso, 2023.