Корабль Тесея и (вос)производство языка архитектуры

Ресентимент, ностальгия, мифологизация истории пропитывают собой настоящее, диктуют будущее — и скрыты в языке архитектуры. Говорят, что у нас нет политического заказа на стиль. Но отсутствие критики языка архитектуры эффективно играет роль такого заказа, так как лишает архитектуру ее политического потенциала. И никто, кроме самих архитекторов, не может это изменить.

Благодарные афиняне сохранили корабль, на котором Тесей вернулся после победы над Минотавром, и плавали на нем в священное посольство на остров Делос. Естественно, что корабль, который одновременно был и памятником, но и транспортным средством, нуждался в регулярном ремонте, и постепенно все его части были заменены на новые. Философский «парадокс корабля Тесея»: является ли это судно все еще тем самым кораблем, или уже другим?

Но являются ли эти афиняне — теми же, что и современники Тесея? Очевидно, им важна память о войне с Критом, память о десятках юношей и девушек, погибших в Лабиринте, о храбрости Тесея, о помощи Ариадны… Даже тщательно сохраняя эту память, могут ли они не меняться сами?

Не только традиция, но и функция, и технология требуют сохранять корабль таким, каким он был. Этим корабль отчасти похож на памятник архитектуры, на саму архитектуру, на ее язык. Но если в

Пространство, память, идентичность

Производство памяти и производство идентичности — процессы, которые как бы заключены в языке архитектуры, происходят в нем и через него. В «производстве памяти» и «производстве идентичности» узнается более популярное в последнее время в России «производство пространства». Анри Лефевр и Мишель де Серто, когда описывали круг явлений, связанных с повседневным использованием пространства, указывали: пространство всегда формирует тот, у кого есть власть и ресурсы. Это может быть правитель, который сносит дома и прокладывает парадные проспекты, это может быть полиция, использующая методы CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), может быть практика создания «комфортных общественных пространств», преследующая цели экономической эффективности городской территории.

Но поверх обязательно возникает новая структура, которая отвечает потребностям и привычкам разных групп жителей. Их действия ставят под сомнение не только функциональность пространства, как в известном примере с дорожками на снегу, но и его легитимность, указывая, что власть формировать пространство принадлежит всем в разной степени.

Похожим образом обстоят дела с памятью и идентичностью. О производстве памяти подробно говорит Алейда Ассман в книге «Длинная тень прошлого». Чем дальше мы сдвигаемся от личной памяти к культурной памяти, тем больше влияние институций, связанных с той или иной формой власти. Это может быть жюри кинофестиваля, которое дает приз этой картине, а не другой; городской департамент, который решает, где и какие памятники ставить; министерство образования, которое делает школьную программу по истории; да даже и учитель истории по отношению к школьнику — уже власть.

Производство памяти играет важную роль в другом процессе — производстве идентичности. Эрнест Ренан в лекции «Что такое нация» отмечает, что нация — это не только память об общем прошлом, но и «забывание» о таком прошлом, которое мешает быть вместе:

«Ни один француз не знает, бургунд он, алан или вестгот; всякий гражданин Франции должен забыть Варфоломеевскую ночь, убийства на Юге в XIII веке»

Об этих же механизмах, но не только в плоскости памяти, говорит Бенедикт Андерсон в книге «Воображаемые сообщества». Любая группа людей, состав которой достаточно велик (участники не знакомы лично), формирует свою идентичность через культурные и политические инструменты, включая память.

Но здесь тоже происходит столкновение разных идентичностей или разных версий идентичностей, как и разных версий памяти (или во многом — через разные версии памяти). Отношение к государственным праздникам, семейные архивы и легенды, одежда и блюда, песни, бытовые ритуалы (свадьбы, похороны), социальные и экономические стратегии (выбор профессий, например) — способы выстроить память и идентичность так, чтобы она критиковала установленные через институции рамки.

Как и в случае с пространством, в области памяти и идентичности мы имеем одновременно существующие разные версии того, что представляет ценность. Но одни версии поддержаны административно и насилием, а другие — нет. Интерес к разговорам о конфликтах этих разных версий в производстве пространства был связан с тем, как вырос за последние годы спрос на площади, скверы, парки. Архитекторы получили обширный материал для размышлений, взглянули на себя и свою роль в этом процессе со стороны. Однако к памяти и идентичности архитекторы пока не проявляют такого же внимания. Это не означает, что сами по себе эти темы не были всегда скрыты глубоко в ядре архитектурной профессии.

Неизвестные солдаты империй

«У современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата» — так Бенедикт Андерсон начинает исследование культурных корней национальной идентичности. Действительно, эта память не принадлежит чьим-то родственникам, не связана с отдельными событиями войны. Архитектурный язык могил Неизвестного солдата — попытка представить память и идентичность в самой чистой форме.

Массово памятники Неизвестному солдату стали создавать после Первой мировой войны. В Британской империи ими занималась специальная комиссия по захоронениям: Imperial War Graves Commission. В состав комиссии были приглашены три известных архитектора, а также Редьярд Киплинг, который должен был помочь придумать надписи для надгробий.

Два из трех архитекторов имели непосредственное отношение к развитию культуры колониализма. Герберт Бейкер много строил в Южной Африке, особенно школ, а Эдвин Лаченс — в Индии, где целый район Нью-Дели называют его именем. Третий архитектор — Реджинальд Бломфилд был автором исследований по английской архитектуре эпохи Возрождения, французской архитектуре, архитектурной теории, и повлиял на формирование архитектурной культуры империи на рубеже веков.

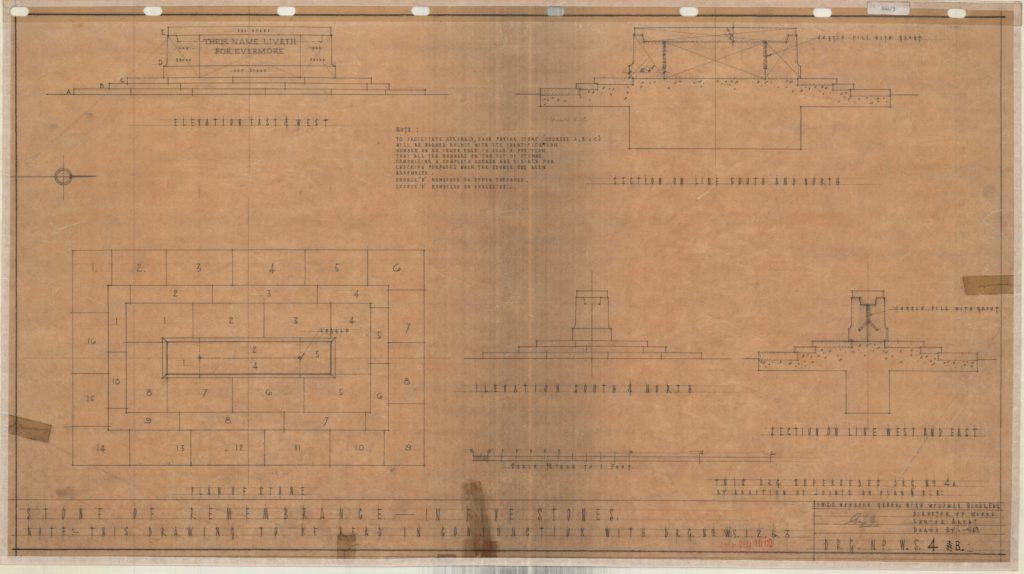

Таким образом, отношение к языку будущих монументов было сразу сформулировано — они должны были обозначить связь военных потерь с идеологией империи. Эдвин Лаченс спроектировал типовой монумент, известный как «Камень памяти» — параллелепипед на постаменте, который намеренно лишен прямых отсылок к

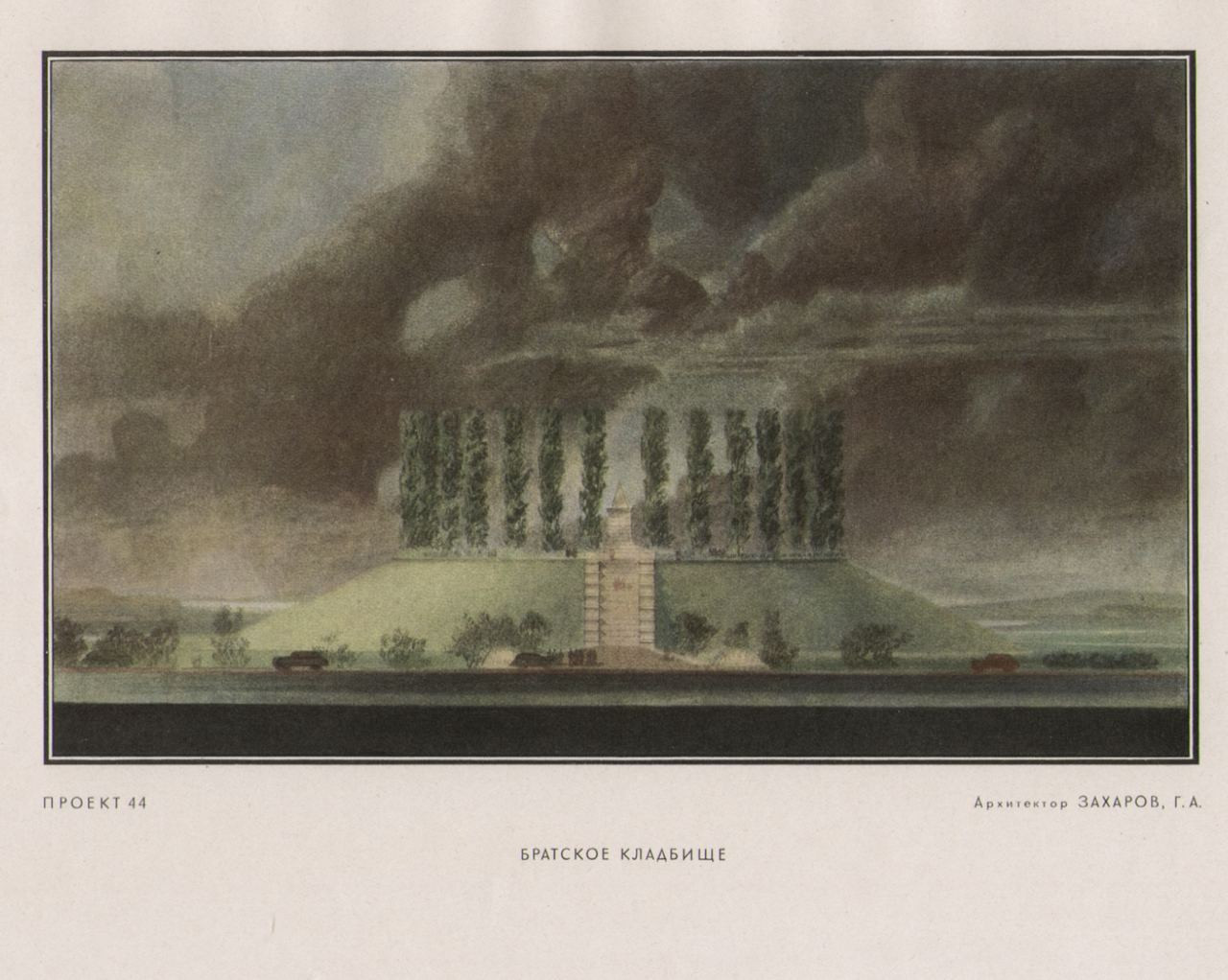

В СССР всплеск интереса к проектированию различных военных мемориалов связан с Второй мировой войной. Разговор об этом начинается уже в 1940 году — тогда проходит конкурс на памятники Зимней войне с Финляндией (см. «Архитектура СССР», 1940, №10).

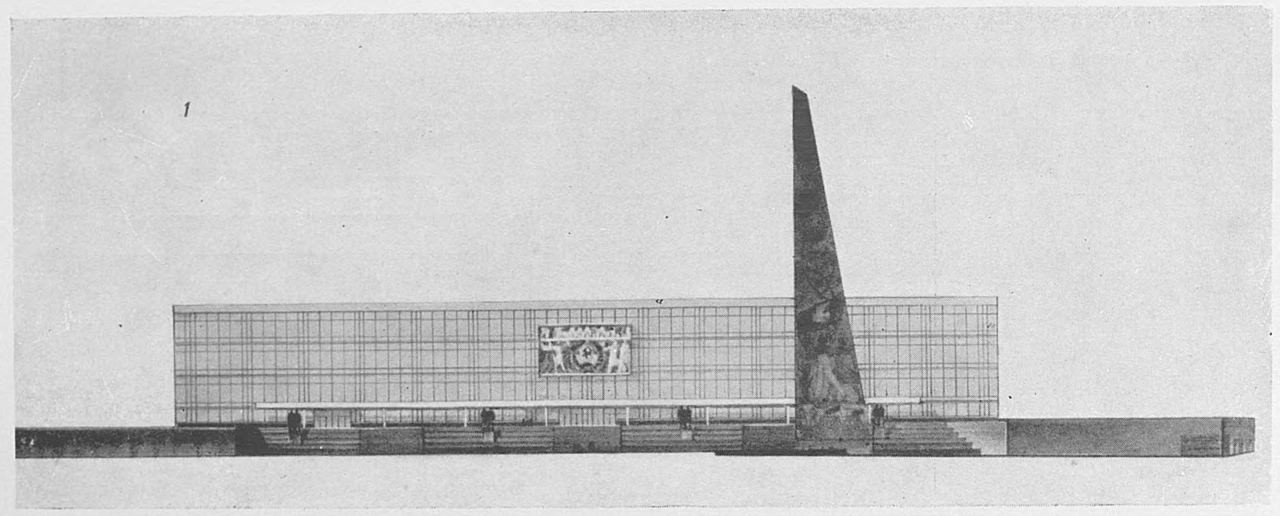

В 1943–44 гг. прошло несколько конкурсов на крупные мавзолеи и памятники, на типовые памятники. Свойственная советской культуре и архитектуре этого периода эпичность, стремление зафиксировать, в том числе — в камне, эпохальный момент в истории всего человечества, видна и здесь. Эта риторика лучше всего была проявлена в конкурсе на Дворец Советов, вокруг которого произошла смена идеологических и эстетических ориентиров в архитектуре. Риторика радикальных перемен, к которой тяготел авангард, сменилась риторикой фиксации достижений, на которой был построен соцреализм. Различные интерпретации модернизма сменились разными версиями «творческого освоения наследия».

Важно, что ключевые участники и большинство рядовых архитекторов остались в профессии, приняв новые правила. В проектах мемориалов это проявляется вполне: мы видим мемориальные проекты бывших конструктивистов и поражаемся тому, как далеко они ушли от своих идеалов за

Изучая эти проекты с дистанции времени, поражаешься разнице между реальными обстоятельствами войны (которые нам известны по воспоминаниям и документам), и тем, какой ее образ, в том числе для потомков, должны были создавать многие мемориалы. Литературность, символизм, прямая риторика архитектурной формы и ретроспективизм — все это возвращает нас как будто в XIX век, в эпоху памятников войне с Наполеоном, историзма и эклектики, поисков национального стиля по всей Европе.

Трансформация языка и борьба поколений

Как происходит трансформация архитектурного языка? Во многом, она становится результатом борьбы между поколениями архитекторов за возможность доминировать в культурном процессе. Такого рода конкуренция имеет место всегда, но культурную значимость она обретает тогда, когда становится публичной и дискуссия о языке становится одновременно дискуссией о памяти и идентичности.

В период после Второй мировой войны во всей европейской культуре происходит сдвиг в теме мемориализации. В культурной памяти заметную роль начинает играть идея свидетельства, а не символа: того, что делает акцент на конкретном, на том, что случилось в этом месте, такого-то числа, с

В архитектурном контексте свидетельство — это не новый памятник, а

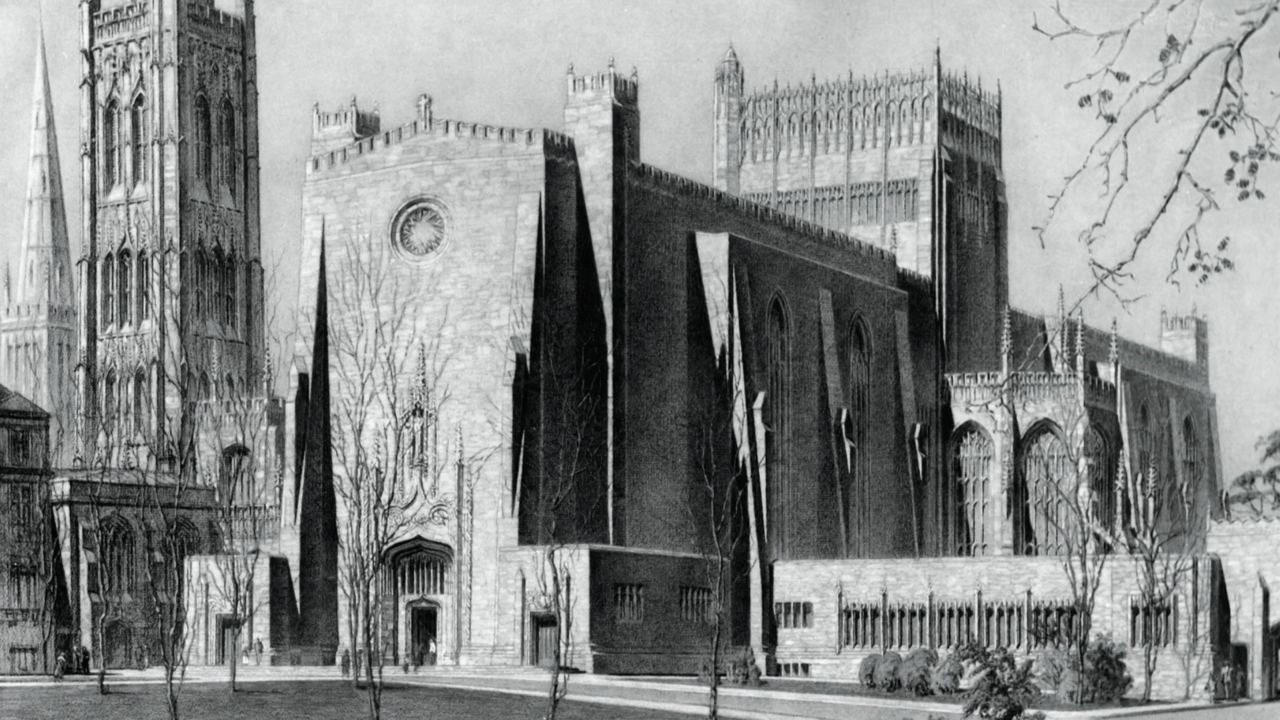

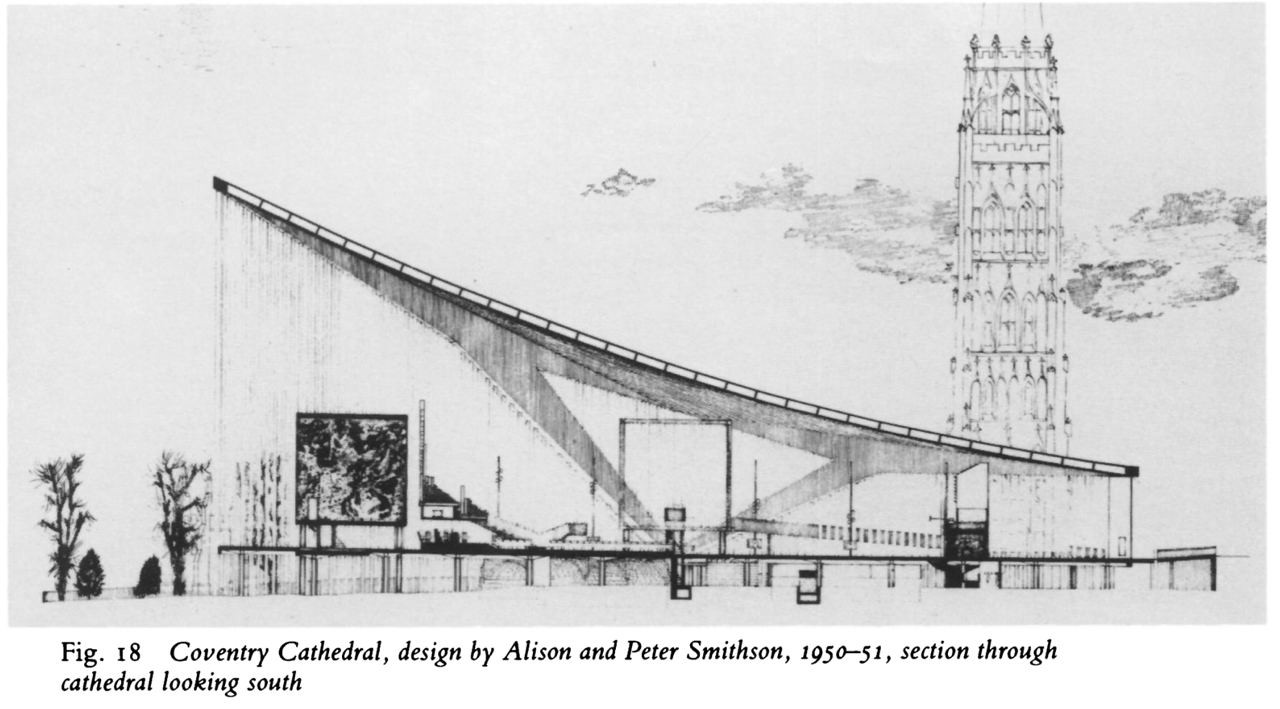

Однако новый собор в Ковентри

Им был Джайлс Гилберт Скотт — выдающийся мастер, но совсем другой эпохи. Но в 1946 году его предложение по восстановлению собора было отвергнуто Королевской комиссией по искусствам, в которой, видимо, уже засели модернисты. В 1947 году специальная правительственная комиссия все еще рекомендовала построить новый собор «в готической традиции». Местный Совет собора тоже высказывался в этом духе.

Началась дискуссия в прессе. Архитектурный корреспондент Times, редактор Architectural Review и автор нескольких книг по архитектуре (в том числе, «Введения в современную архитектуру», Penguin Books, 1940) Джеймс Ричардс утверждал, что историзм в ситуации Ковентри неуместен. Он предложил пригласить современных архитекторов и сделать новое здание собора символом «веры в будущее». Историк архитектуры Николаус Певзнер высказался в том смысле, что реконструкция Палаты общин создает опасный прецедент, а использование при реконструкции собора новой архитектуры позволит церкви найти свое место в современном обществе. К этой позиции присоединились представители RIBA, которых пригласили в Комиссию по восстановлению собора.

Результаты конкурса ясно показывают, что победила фракция сторонников современной архитектуры. Хотя был выбран не самый радикальный из проектов, он все равно демонстрирует разворот в сторону новых эстетических ориентиров. Причем, этот разворот произошел благодаря архитектурной общественности (хотя бы ее части), и сопровождался публичной дискуссией. В итоге в 1955 году Певзнер уже утверждал, что Англии «судьбой предназначено стать лидером в современной архитектуре» (в лекциях «Английское в английском искусстве»), потому что самыми ценными качествами английской архитектуры всегда были рационализм и практичность.

На примере конкурса на новое здание собора в Ковентри я пытаюсь показать, как меняется язык архитектуры в ответ на политические вызовы (запрос на переосмысление идентичности Британии после войны, интерпретации травмы войны), и что она сопровождается интенсивной публичной дискуссией. Частью этой динамики была и смена поколений (то есть, профессиональная конкуренция): архитекторы, которые играли ведущие роли в становлении модернизма как языка новой эпохи, родились около 1910-х годов и даже позже (Бэзил Спенс — 1907, Элисон и Питер Смитсоны — 1928 и 1923).

Смена языка и смена поколений происходила и в СССР. Это хорошо заметно по второму конкурсу на Дворец Советов в 1957–1959 годах, уже после постановления об устранении излишеств (1955). Смена языка запускается властью — постановлением об устранении излишеств. За этим шагом следует цепочка само-обвинительных выступлений на заседаниях, материалов в архитектурной прессе. Интонации этих текстов совсем немного отличаются от настроения публикаций 1930-х гг. В них архитектурное сообщество представляет себя как единое целое, а состояние советской архитектуры трактуется как общая задача всех архитекторов. Есть те, кто ее понимает правильно, а есть те, кто заблуждается (или все заблуждались, а потом благодаря властям — прозрели).

И тем не менее, в массиве проектных материалов легко проследить зависимость: чем моложе участники (хотя иногда прикрытые именем крупного архитектора), тем легче, проще, яснее становится композиция, тем больше стекла, тем больше модернизма.

Трансформации языка и смены поколений происходят, но не имеют под собой такой институциональной и профессиональной структуры, которая позволял бы участникам процесса занимать позицию открыто и отстаивать ее последовательно. В СССР власть делала язык архитектуры своим политическим инструментом, но сообщество было лишено права на политику. В Великобритании, напротив, власть была готова принимать те позиции, которые формировались в профессиональном сообществе, а это открывало для него возможность быть политическим в дискуссии о языке.

Свидетельство без свидетеля

Трансформации языка не останавливаются по мере удаления от событий прошлого, если запрос на это есть в обществе и у самих архитекторов. Во второй половине XX века память о прошлом, о войне, о травмах тоталитаризма, травмах Холодной войны перестает быть локальной, а становится общей темой для всего западного мира. Устанавливается понимание Второй мировой войны и других событий, от войны во Вьетнаме до геноцида в Руанде, как общечеловеческих трагедий, которым противостоят общечеловеческие же ценности демократии, прав человека, гуманизма. Это требовало создания общего языка архитектуры, не адресованного более никакой локальной культурной традиции. Может и наоборот: глобализация архитектуры и культуры привела к тому, что язык для всех таких событий стал общим.

Вторая мировая война остается краеугольным камнем культурного, морального и политического порядка, так что культурная память о войне остается крайне необходимой. Но одновременно постепенно уменьшается количество непосредственных свидетелей этих событий. Как передать связанные с ней смыслы в отсутствие непосредственного контакта, и какой язык подходит для этого, если надо обращаться не к локальному, не к национальному, а к общему?

Возникает два типа реакций. Первая — музейная и архитектурная стратегия, направленная на создание у человека непосредственного эмоционального опыта, аффекта, но уже не от самих трагических событий (это уже не может быть непосредственным), а от контакта с информацией о событиях. Классические примеры — музеи, посвященные Холокосту, которые организованы не только вокруг информации, объектов, но и вокруг ярких впечатлений.

Вторая — антимонументализм, в котором делается акцент на невозможности передать опыт переживания трагедии. Или же на том, что встроить такой опыт в культурные рамки «музей», «памятник», «мемориал» — значит нормализовать трагедию. Здесь много интересных примеров: Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме в Вашингтоне, проект «Невидимый памятник» Йохена Герца (камни с надписями уложены на площади текстом вниз). Я бы отнес к этому направлению и (с некоторыми оговорками) Мемориал убитым евреям Европы Айзенмана, и точно — проекты «Камни преткновения» и «Последний адрес».

Оба подхода стремятся избежать ситуации, когда на основе культурной памяти создается новый миф, а память оказывается инструментом в организации новых трагедий. Ведь аффект, даже при очень тщательной режиссуре пространства и других аспектов, остается достоянием посетителя. Хотя это не травма войны, но это настоящая травма. И о ней посетитель теперь свидетельствует перед самим собой. Как он интегрирует этот опыт в свою картину мира, с каким другим опытом, информацией свяжет, какие выводы сделает? Все это вне контроля архитектора. Антимонументализм действует так же, оставляя персональному опыту максимум места: молчание автора должно вызывать все остальные события на стороне зрителя, от поиска информации до эмоционального труда по ее осмыслению.

Однако в

Времена меняются, ностальгия остается

Примеры, связанные с темой памяти о войне, я приводил, чтобы показать, как именно может происходить критика нарративов памяти и идентичности (которые включают в себя гораздо больше, чем войну) через язык архитектуры, как сами архитекторы могут проявлять инициативу в этом процессе. Или же могут отказываться от такой возможности.

Связь архитектуры и политики в российском контексте в последние годы обсуждалась в основном с точки зрения экономики (дорогое и массовое), типологии проектов (общественные пространства и культурные учреждения, и жилые комплексы), проблемы сохранения наследия. Что же касается языка архитектуры, то обычно отмечалось, что в России нет политического заказа в области стиля, а есть только отдельные попытки его сформулировать — пока случайные, частные события. Однако, возможно это и есть политический заказ — отсутствие интереса к языку, отсутствие критики языка?

Например, в жилой архитектуре часто встречаются заимствования из архитектурного словаря сталинского периода. Здесь можно вспомнить не только «Триумф-палас», который скорее проявление коллективного бессознательного, коммерческого вернакуляра, но и более интересные и профессиональные проекты типа Brodsky и «Кутузовский XII». Сопровождалось ли их появление какой-либо рефлексией, критикой, дискуссией?

Кстати, появление «Триумф-паласа» и вообще ресентимент в архитектуре 1990-х и 2000-х — сопровождалось. К критике ретроспективизма в журнале «Проект Россия» (да и в других архитектурных изданиях, и в архитектурной критике в широкой печати, которая тогда еще была) обращались в этот период с некоторой регулярностью, в первую очередь, видя в нем специальное качество «лужковского стиля». Этой теме был посвящен один из первых номеров «Проекта Россия» со статьями Натальи Душкиной, Ольги Кабановой, Григория Ревзина.

Время как контекст высказывания, и интенции автора имеют значение для языка, что тяжело принять адептам «вечной красоты» и автономии языка архитектуры. Неоклассические эксперименты бумажников, например, проекты «Стиль 2001 года» Михаила Филиппова или ресторан «Атриум» Александра Бродского и Ильи Уткина — это ироническая критика советского модернизма. Жилые комплексы того же Филиппова, Максима Атаянца, представителя следующего поколения Степана Липгарта уже трудно назвать критикой, и они не получили достаточно критики сами.

Критики не хватает не только классицизирующей архитектуре. Можно было бы привести множество примеров из других направлений. Трансформации языка возникают вне дискуссии и как бы в результате свободной игры фантазии. Но нельзя освободиться от собственной истории, если отношения с ней не становятся предметом осмысления.

Ресентимент, ностальгия, мифологизация истории скрыты в языке архитектуры, как и культуре в целом. Мы продолжаем собирать и пересобирать наш архитектурный корабль Тесея, мало задумываясь о том, что делаем. Архитекторы, которые могли бы предлагать политически артикулированные версии прошлого, настоящего и будущего, сами себя лишили этой возможности — и в этом тоже их ответственность за происходящее.

Остается надеяться, что следующие поколения архитекторов не станут игнорировать проблемы языка, какими бы оптимистичными или тревожными не оказались обстоятельства их работы.

*первая версия этого текста вышла в серии публикаций автора в архитектурном сообществе ПИЛА