От невозможного к Видению-в-Одном-наслаждения: проблема радикального имманентного в лакановском психоанализе

В этом тексте я хочу предложить такой подход к лакановскому психоанализу, который был бы ориентирован последовательным переосмыслением концепта Реального — от невозможного, радикально исключенного из реальности, структурированной символическими координатами, к тому, что может быть помыслено как данное наряду с этой реальностью, оставаясь при этом в месте ее слепого пятна. Это движение я предлагаю рассматривать как переход от трансгрессивной логики к мышлению (из) радикального имманентного, опираясь на концептуализацию этого понятия в нефилософском проекте Франсуа Ларюэля. На мой взгляд, современная психоаналитическая мысль, а вместе с ней практика, во-многом всё ещё являются заложницами логики трансгрессии — это, несомненно, следствие того, что дискурс самого Лакана долгое время существовал в ее рамках. Однако, как я думаю, то ценное и новое — теоретически и практически, — что можем мы вынести из психоаналитической мысли, необходимо искать за пределами этой логики. Мне не удалось бы по достоинству оценить значимость некоторых сдвигов лакановского учения, если бы не проект Ф. Ларюэля, аппарат которого в применении к психоаналитической мысли позволяет яснее и четче обозначить, что представляет из себя проблема Реального/наслаждения в лакановском психоанализе и какие варианты ее решения выдвигает сам Лакан.

1. Трансгрессия Антигоны

Итак, в оформленном виде концепт Реального предстает впервые в седьмом семинаре «Этика психоанализа», в котором Лакан утверждает, что эффектом вхождения субъекта в символическое является возникновение несимволизируемого, невозможного к репрезентации остатка. Статус Реального как невозможного наиболее полно выражен в понятии Вещи (das Ding). В предыдущих семинарах измерение Другого мыслится Лаканом как измерение символического порядка, структурирующего реальность говорящего существа. Нехватка (фаллического) означающего в этом измерении оказывается опорой для желания субъекта. В «Этике психоанализа» Лакан продолжает эту линию мысли, однако, дополняет ее, утверждая в сердцевине символического порядка то, что язык не способен усвоить:

«Первоначально das Ding представляет собою то, что мы назовем внеозначаемым (le hors-signifie). Именно в зависимости от этого внеозначаемого, от переживаемых отношений с ним и выстраивается хранимая субъектом дистанция, а само его становление оказывается обусловлено характером этих отношений, первичным, предшествующим какому бы то ни было вытеснению аффектом».[1, с. 54]

Постольку, поскольку человеческое существо, не будучи означающим, входит в порядок Другого — в порядок означающего, нечто из его бытия отбрасывается в место несимволизируемого и потому предстающего как радикально чуждое всей организации субъектности. Наиболее близкое к нему в его бытии оказывается тем, по отношению к чему выстраивается дистанция, призванная обеспечить функционирование влечений в рамках принципа удовольствия и принципа реальности как его продолжения — то есть, в рамках той влеченческой экономики, которая учреждается означающим. Таким образом, само введение означающего в бытие человека имеет своим следствием возникновение измерения, которое оказывается отмечено печатью невозможного — того, к чему с позиции дискурса доступ закрыт. Это невозможное, непостижимое Реальное, от которого требуется защититься, на уровне опыта конкретного человеческого существа, в семейно-родовой организации находит свой коррелят в желании матери. Мать редко бывает абсолютным злом, у нее едва ли найдутся крокодильи челюсти или хотя бы богомольи глаза, чаще всего это просто уставшая женщина, чья загадка желания заключается в том, чтобы хорошенько выспаться. Однако, в качестве первичного Другого в эдипальной машинерии она ретроспективно оказывается размещена в месте того провала символизации, на отношение с которым оказывается наложен запрет. Запрет этот, функция которого заключается в артикуляции предела возможного в языке, принимает вид общечеловеческого запрета на инцест и устанавливается отцовской инстанцией.

Функция отца, таким образом, сводится к тому, чтобы обозначить Реальное в качестве нехватки дискурса, чтобы очертить эту вне-положную символическому область как дыру (материнского) Другого. Эта артикулированная дыра становится предметом фундаментального вопрошания о нехватке Другого и, как следствие, предоставляет возможность ответа посредством организованного в ее месте фантазма, который выступает опорой уже для желания субъекта. Речь, таким образом, не идет о хтонической природе женского и упорядочивающей природе мужского (что не исключает в реальности ни жестоких матерей, ни безучастных отцов, которые имеют свои следствия на судьбу отношения субъекта с наслаждением). Скорее, фетишизация и исключенность женского является эффектом его связи с материнским — будучи возведенной в достоинство Вещи, женщина оказывается исключена из поля дискурсивного постольку, поскольку само это поле конституируется через исключение. Это эффект структуры, к которому субъекты женского пола не имеют никакого отношения, но последствия которого они вынуждены на себя принимать.

Таково, в общих чертах, понимание Реального (которое в этом семинаре синонимично запретному инцестуозному наслаждению) в «Этике психоанализа». Однако, уже здесь Лакан сделает некоторые заявления касательно собственно этической проблематики, которые идут гораздо дальше мысли о Реальном как полностью исключенном и радикально форклюзированном измерении. Как минимум один персонаж способен разместиться в этом месте — правда, с трагическим финалом подобной рокировки. Речь, конечно, об Антигоне. Она осуществляет свой поступок — решение похоронить бесчестно брошенное тело своего брата Полиника — вопреки закону полиса (Креонта) и в безразличии к закону божественному: «Ибо мы прекрасно знаем, что … завораживает нас именно она … исходящим от нее нестерпимым блеском, чем-то таким, что сдерживает и одновременно озадачивает нас, внушая нам робость, что сбивает нас в этом страшном и добровольном жертвоприношении с толку» [1, с. 321]. Этот эффект, производимый образом Антигоны на зрителя трагедии, Лакан обозначит как разрыв желания с объектами [1, с. 322]. То есть, обнаружение субъектом причины собственного желания по ту сторону того, что предстает как череда кажимостей, в погоню за которыми оно бросается, будучи ориентировано фантазмом. Итак, в самом образе Антигоны оказывается дано нечто, что выходит за пределы логики подобия — нечто, что ориентирует нас по отношению к этике, которая лежала бы за пределами того общего, универсального блага, которое опирается на воображаемое сходство меня и (маленьких) других и ищет своего гаранта в порядке (большого) Другого. Неприступность, с которой Антигона стремится похоронить своего брата, занимает Лакана, и на протяжении нескольких лекций своего семинара он продвигается к тому, как эта неприступность может быть сформулирована, какими координатами она ориентирована. В конце концов Лакан скажет, что решительность Антигоны не опирается ни на какое право, ни на человеческое (в лице Креонта), ни на божественное (в лице Зевса или хтонической богини Никс), но лишь на то, что «возникает в языке вследствие непреложного характера того, что есть — непреложного с того момента, когда возникшее означающее останавливает, фиксирует его в потоке любых мыслимых изменений. То что есть — есть, и именно здесь, на этой поверхности, занимает Антигона свою неприступную, несгибаемую позицию» [1, с. 358].

Она стремится похоронить Полиника ценой собственной жизни не потому, что он герой или преступник, а потому что он есть то, что он есть, настаивая на незаменимости брата, на его единственности в своем роде. Это утверждение бытия — тавтологическое, самотождественное — оказывается непереводимо ни в какие термины человеческого или божественного порядка, оно сильнее воли к жизни или призывов к повиновению рассудку. Антигона оказывается в нем предельно одинокой, и все же оно остается для ее поступка той причиной в последней инстанции, которая не нуждается ни в каких иных основаниях, ни в каком удостоверении Другого: «Антигона предстает в трагедии как чистое воплощение отношений человеческого существа … с той означающей купюрой, надрезом, раной, что сообщает этому существу способность оставаться, вопреки всему, тем, что оно есть, способность, с которой ничего поделать нельзя» [1, с. 362-363]. Здесь важно услышать тонкое различие, на которое указывает и сам Лакан, между принципом означающей цепочки и принципом означающего как «надреза», «раны». Говоря о субъекте как о том, что одно означающее представляет для другого, мы делаем акцент на его неравенстве самому себе, на постоянном скольжении в означающей цепи, на принципиальной негативности и несубстанциальности. Однако, есть и другая сторона отношений человеческого существа и означающего: а именно, купюра, надрез, в дальнейшем первичная черта — то, что, повторяю, «сообщает этому существу способность оставаться, вопреки всему, тем, что оно есть». С определенной осторожностью мы можем предположить здесь, что в своем поступке Антигона делает ставку на самотождественность человеческого бытия, фиксируемую первичной меткой языка и потому лежащую вне логики различения, которая характеризует весь порядок дискурса/Другого.

Как я уже сказала, однако, такой поступок из места, вне-положного закону Другого, из места, которое в дискурсе может быть только исключенным и невозможным, оборачивается трагедией. Эти трагические отношения Реального и закона выдают трансгрессивную логику седьмого семинара: если к Реальному и можно прорваться, то заканчивается это ничем иным, как крахом реальности, смертью, погребением заживо. То же самое в рамках «Этики» можно сказать и о менее поэтичных случаях подобной трансгрессии: например, о психотических субъектах, позицию которых Лакан обозначает как позицию «неверия», сопрягая ее с дискурсом науки [1, с. 168-171]. Параноидальный субъект, осуществляя отбрасывание Вещи в статусе невозможной, дискурсивно исключенной, имеет с ней дело в реальности. Можно, таким образом, переформулировать известную максиму «что отторгнуто в Символическом, возникает в Реальном» на «что не принято в Символическом в качестве невозможного, предъявляет свое присутствие в реальности».

Мы еще вернемся к Антигоне, когда будем говорить о более поздней концептуализации наслаждения (а вместе с ним Реального) в учении Лакана, и посмотрим, как может быть переформулирована трансгрессивная этика седьмого семинара в свете других лакановских открытий.

2. Пути наслаждения расходятся: прибавочное и полное J.

Поскольку в этом тексте я ставлю задачу, отличную от подробной инвентаризации лакановских концептов, то от седьмого семинара я перескочу сразу к шестнадцатому. Помимо моих собственных выводов, сделанных на основе прочтения этих текстов, я обосновываю это резкое смещение отсылкой к «Шести парадигмам наслаждения» Миллера, который выделяет, как следует из названия, шесть основных сдвигов в лакановском способе мыслить наслаждение и связывает их, соответственно: 1) с периодом до пятого семинара; 2) с пятым и шестым семинарами; 3) с седьмым; 4) с одиннадцатым; 5) с шестнадцатым и семнадцатым семинарами (а также с текстом «Радиофонии»), и в конце концов 6) со знаменитым «Еще», на котором Миллер останавливается. Текст этот я здесь пересказывать не буду, хотя горячо его рекомендую — он небольшой и очень ясный. В рамках моей задачи мне интересно проследить логику, которая ведет от наслаждения как невозможного к наслаждению как радикально имманентному Одному. В этой перспективе особенно важно, что в определенный момент лакановского учения — а именно, в 16-м семинаре, — наслаждений оказывается два. Это примечательно еще и потому, что, как я постараюсь показать, это раздвоение положит начало такому фундаментальному открытию, как логика сексуации, которая разворачивает вектор лакановской мысли к имманентному наслаждения, и одновременно позволяет осмыслить более ранние разработки без того, чтобы отвергать или отбрасывать их.

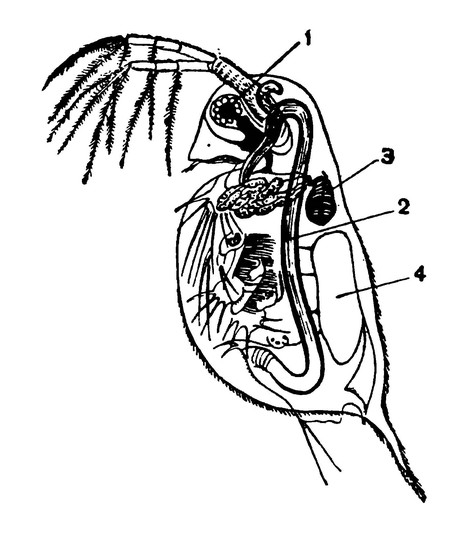

Различие между двумя наслаждениями формулируется в терминах полного наслаждения (J) и того, которое заступает на его место вследствие исключения наслаждения-J из порядка дискурса. Опорой этому «второму» наслаждению-эффекту служит объект-а, и в семнадцатом семинаре оно получит свое развитие в понятии прибавочного наслаждения. В семинаре «Тревога» Лакан рассматривал объект-а как-то, что выпадает в Реальном, оказывается утеряно в результате вмешательства означающего — такое понимание в общих чертах синонимично определению das Ding времен седьмого семинара. В шестнадцатом семинаре ему вновь необходимо различить эти два термина, задать им новые координаты, которые бы позволили ввести в психоаналитическую теорию не одно, а два наслаждения. Объект-а, скажет Лакан, это то, что «щекочет Вещь изнутри» [2, лекция 14]. Чтобы продемонстрировать особенности отношений между этими двумя инстанциями наслаждения, он приводит пример дафнии — маленького рачка, который помещает внутрь своего тела мелкие песчинки, которые обеспечивают ориентацию в пространстве. Ту же структуру имеет и человеческое ухо, в полукружных канальцах которого находятся отолиты — затвердевшие частички, отвечающие за работу вестибулярного аппарата.

Объект-а, задействованный на кромке, на краю Вещи, которую мы можем понимать здесь как полное наслаждение, предстающее в дискурсе исключительно в качестве невозможного, дыры, недостачи. Он очерчивает контуры изгнанного полного наслажденя в психической экономике субъекта — в этом он сближается с функцией означающего, вводящего границу возможного и невозможного в языке. Но объект-а — не означающее, он имеет природу наслаждения и организовывает наслаждение как оформленное, как исчислимое. Именно с объектом-а выстраивает субъект дистанцию в своем фантазме (ક♢a). Когда Лакан говорит об объекте как о том, что располагается в Реальном, это не значит, что он и есть Реальное, что он его покрывает, однако он выполняет функцию введения в символическое гетерогенного ему измерения. Таким образом, одновременное задействование двух имеющих отношение к порядку наслаждения концептов — объекта-а и Вещи, позволяет провести различие между наслаждением как невозможным, радикально форклюзированным J (наслаждением седьмого семинара), и тем, которое задействовано в дискурсе, заступая на место J как представитель принципиально чуждого репрезентации поля, которое может быть обнаружено лишь в сбоях дискурса, там, где язык спотыкается о свое иное.

Объект-а остается тем, что не встраивается в означающую цепочку на правах означающего, по отношению к чему порядок Другого, оказывается центробежным, однако же с ним могут быть установлены отношения — как с представителем того измерения, для обозначения которого во всем символическом регистре не находится элемента. Так, обращаясь к знаменитой теории четырех дискурсов, мы обнаруживаем, что во всех записях имеется объект-а, занимающий в зависимости от дискурса разные позиции, тогда как для наслаждения J в формулах дискурса места нет [3, с. 31]. То есть, о наслаждении с большой буквы J невозможно произвести никакого дискурсивного знания, поскольку самим средствам дискурса оно оказывается неадекватно.

С концепцией двух наслаждений окажется тесно связана проблема кастрации и фаллического означающего. Про фаллос Лакан в разные моменты своего учения говорит по-разному, здесь я не стану подробно развивать историю этого понятия, а обращусь к пониманию фаллического означающего, которое мы находим у Лакана, начиная с 60-х годов: а именно, к рассмотрению фаллоса как означающего, которого не достает дискурсу, которое вычтено из всего символического порядка [4]. В такой перспективе фаллическое означающее предстает как «-1» Другого, в своем вне-существующем, исключенном статусе поддерживая весь порядок символического. Фаллос обозначает нехватку полного наслаждения в дискурсе — нехватку, на место которой заступает объект-а [5]. Таким образом, различение полного наслаждения J и замещающего его прибавочного, фантазматического наслаждения, которое опирается на объект, вводит в дискурс Лакана определение фаллоса как означающего невозможного наслаждения. В 20-й встрече шестнадцатого семинара Лакан скажет, что фаллическое означающее потеряно в дискурсе, поскольку оно обозначает то, что в вовлечено в сексуальные отношения в качестве радикально форклюзированного [2, лекция 20].

Кастрация (которую мы теперь можем мыслить как эффект форклюзии фаллоса) есть операция, которая ориентирует субъекта в дискурсе по отношению к тому, что этим дискурсом представлено быть не может. Именно на место форклюзированного фаллоса заступает Имя-Отца как символический оператор кастрации, помечающий в дискурсе место невозможного наслаждения и гарантирующий его запрет. Таким образом, субъект делает «выбор» между одной из двух форклюзий — форклюзией фаллоса как означающего невозможного наслаждения (оставляя тем самым это наслаждение при себе), или форклюзией Имени-Отца как символического оператора, утверждающего эту невозможность. Именно вследствии форклюзии фаллоса и заступания на это место Имени-Отца может установиться, или даже восстановиться прибавочное наслаждение как эффект фантазматической организации реальности субъекта через функцию объекта-а.

Уже в 16-м семинаре Лакан утверждает, что операция кастрации неадекватна по отношению к половому различию, поскольку и для женщин, и для мужчин в качестве утраченного означающего выступает означающее фаллическое. Сексуальность — здесь я предлагаю читать этот термин в предельном значении наделенности полом — как она являет себя в языке, оказывается структурирована в отношении одного элемента — фаллоса. Женщина во фрейдовской логике предстает лишь в неадекватной репрезентации — в отрицании того, чего у нее быть и не должно, а именно в переутверждении в качестве отсутствующей той вещи, которая репрезентирует ее, но не имеет к ней отношения. «Всей логике», по словам Лакана, «не хватает означающего пола» [2, лекция 14]. Можно сказать, что изгнание Наслаждения (J) за пределы дискурса, организованное операцией кастрации и заступающим на это место объектом, формирует такую эпистемическую ситуацию, в которой знание о том, что есть женщина безотносительно к сексуальности мужской, оказывается невозможно.

Но, говоря о невозможности знания о полном наслаждении, Лакан также утверждает, что именно в силу этой невозможности любое знание пребывает в его горизонте: «Вот о чем говорит психоанализ: человек находится в нем, сам того не зная; он находится в нем во всех областях знания. Именно поэтому под этим углом зрения психоанализ оказывается важным для постановки знания под вопрос. Он не исходит ни из какой истины и, в частности, не исходит ни из какой онтологии. Где бы человек ни находился, где бы он ни функционировал, через функцию знания он находится в горизонте сексуального» (перевод мой) [2, лекция 13]. Итак, то, что исключено, по словам Лакана, оказывается повсюду в силу самого этого исключения. Как можем мы это понимать? Должны ли мы в свете этого утверждения поставить под вопрос статус Реального как сугубо негативного, апофатического измерения? И если да, какая перспектива мысли приходит на смену трансгрессивной логике исключения? Об этом я постараюсь рассказать в следующей части, а пока подведем итог переворота времен 16-го семинара:

Вот три термина, на которые отныне опирается психоанализ, скажет Лакан: Наслаждение (J) в той мере, в которой оно исключено, Другой ̶(А̶̶) как место, где об этом исключении известно, и объект-а как эффект выпадения, который следует из факта, что в операции означающего целью является Наслаждение [2, лекция 21]. Настоящая революция — это революция в том, как оказывается субъект расположен по отношению к этим трем терминам.

3. «Еще» и еще

Итак, от Реального как невозможного Лакан переходит к концепции «раздвоенного» наслаждения, которая позволяет сочетать логику трансгрессии (в определении наслаждения J как радикально форклюзированного в дискурсе) и утверждение обязательной связи двух гетерогенных измерений: Символического и Реального через прибавочное наслаждение, организованное объектом-а. Последний сдвиг, который задан семинаром «Еще», снова вносит унитарность в учение о наслаждении, но унитарность совершенно особенного рода.

Начнем с того, что в 20-м семинаре мы вновь имеем дело с двумя наслаждениями, но только уже не с полным и прибавочным, а с женским и мужским. В общем и целом, полное J соотносится с женским, а прибавочное (фантазматическое) наслаждением — с мужским, но с рядом очень существенных оговорок. Во-первых, говоря о женщинах и мужчинах, мы имеем в виду именно способ организации наслаждения в случае каждого отдельного субъекта — способ, который может с биологическим или каким-либо еще определением пола не совпадать. Только так и определяется пол в психоанализе — через наслаждение. Здесь будет уместно задаться вопросом о том, почему вообще в логике сексуации сохраняется, пусть и номинально, «мужское» и «женское», если с мужчинами и женщинами две стратегии наслаждения связаны весьма условно, и ничто не мешает субъекту какого угодно пола/гендера расположиться на одной из сторон. Не можем ли мы в связи с этим обозначить логику сексуации, например, номерами, буквами или любыми другими способами, которые открывает нам свобода наименования двух множеств, единственным ограничением которой является различие имен?

Я думаю, не можем по той же причине, по которой не можем в ранних семинарах заменить материнское желание, например, на «желание первичного Другого», а именно, по причине того, что психоаналитические абстракции выводятся из конкретной организации человеческого общества с его основаниями, которые, будучи следствием целого ряда случайностей, находятся на границе той неизбежности, которой предстает для человека форма его биологической жизни. Раздельнополое размножение, внутриутробное развитие плода, принадлежность к классу млекопитающих, физиологическая незрелость при рождении — все это для говорящего существа носит характер контингентности, необходимой случайности. Жизнь в тех формах, в которых она есть сейчас — следствие невообразимой чехарды, которая предстает необходимой лишь задним числом, когда результат имеется на руках. То есть, мы можем представить, что вещи могли бы сложиться иначе — Лакан любит поболтать о том, какой была бы проблема сексуальных отношений (если вообще была бы), достанься способность к речи не двуногим млекопитающим с тщедушными детенышами, а, например, рыбам или насекомым с их совсем иной биологической формой [3, с. 92-94]. Однако, произошло то, что произошло: язык оказывает воздействие на существо, существование которого в своем основании завязано на тесном, почти паразитическом отношении к чужому, материнскому телу.

Как я уже говорила, в порядке дискурса это отношение оказывается отброшено в область невозможного, запретного, а женское в его связи с материнским, репрезентируется лишь посредством неадекватного фаллического репрезентанта. Как говорит об этом Лакан в 16-м семинаре, женщина представлена посредством отрицания того, чего у нее быть и не должно. Это как если бы нехватка говорящей рыбы утверждалась посредством отсутствия у нее крыльев. Итак, вот радикальный тезис психоанализа: поскольку пол женщины (который всегда определяется окольными путями) имеет отношение к материнской функции, ее бытие в языке оказывается в тени невозможности, которую отбрасывает инцестуозное материнское наслаждение — этот мифический конструкт, выполняющий функцию представления того, что из языка исключено, и чье исключение гарантирует его работу. И восстановленным в дискурсе ее бытие может быть лишь посредством утверждения в качестве отсутствующего того, что не имеет к женщине отношения.

В конце 20-й встречи шестнадцатого семинара Лакан скажет, что комплекс кастрации, в рамках которого пенис возводится в статус фаллоса, есть лишь результат дискурса (невротического), который эффективно решает проблему нехватки означающего, однако в конце анализа необходимо, чтобы было ясно показано, что это только символ [2, лекция 20]. Структура, которая учреждается посредством исключения, не обитает независимо где-то в горних далях, она паразитирует на конкретных человеческих телах, на той форме жизни, том биосе, которые эти тела из себя представляют. Жижек неплохо пишет об этом в «Метастазах наслаждения», говоря о формулах сексуации: «То, что мы переживаем как «сексуальность», есть в точности следствие случайного акта «прививки» фундаментального тупика символизации на биологическое противопоставление женского и мужского.» И далее: Эта «прививка» предельно случайна — в том смысле, что опирается на однородность между, с одной стороны, пенисом у мужчины и, с другой стороны, тем, что в «мужских» формулах мы имеем дело с исключением, которая есть основа универсальности: короткое замыкание между ними преобразует пенис в материальную поддержку фаллического означающего, означающего символической кастрации» [6].

Однако в случае человеческого рода, как я полагаю, половое разделение проходит не по границе первичных или вторичных половых признаков, а по границе отцовской и материнской функции, которые ретроспективно задают для субъектов, причисленных к тому или иному полу, разное отношение к фаллическому означающему. Вот что говорит об этом сам Лакан в той отчасти дурашливой манере, которая отличает двадцатый семинар: «И не говорите, пожалуйста, что у женщины, мол, есть вторичные половые признаки — доминируют у нее в первую очередь признаки материнские. Ничто специально не выделяет женщину как особый пол — разве что половой орган» [7, с. 12-13]. Это одновременно самоочевидное и одиозное заявление, способное вне контекста вызвать возмущение, в контексте, который я постаралась восстановить, указывает на то, что пол у человеческих существ — штука, которая укоренена в эффектах структуры на тело, в эффектах, которые к биологической данности имеют отношение контингентное и непрямое. Соотнесенность пениса с фаллическим означающим есть эффект той ситуации, в которой средство для символизации нехватки матери (которая в подавляющем большинстве случаев есть реальная человеческая женщина) находится на стороне, позволяющей занять по отношению к этому первичному Другому позицию дистанции. Различие полов, таким образом, оказывается всего лишь той первой попавшейся под руку формой, несовершенной аналогией, в которой сама сущность структуры языка как базирующейся на исключении может быть воплощена. В этом смысле пенис, конечно же, не единственный и даже не основной посредник, прокси фаллоса, как бы настойчиво он не заявлял о себе в невротических (мужских) фантазиях — фаллическую функцию может взять на себя любой элемент, пригодный для того, чтобы учредить различие между порядком дискурса и тем, что ему гетерогенно.

Итак, структурно, конечно же, каждый невротический субъект проходит через кастрацию как изгнание полного наслаждения в дискурсе. Однако, для женщин и мужчин эта операция имеет разные следствия. Так, мужское наслаждение исчерпывается фантазматической организацией (которая, как мы помним, есть способ возмещения или восстановления неполноты дискурса/Другого посредством объекта):

«…мужчина ищет подход к женщине и всерьез верит, что находит его… Беда в том, однако, что подход он ищет, на деле, к причине собственного желания — тому, что назвал я объектом а. В этом любовный акт, собственно, и состоит. Акт любви — это у говорящих существ полиморфное извращение самца» [7, с. 86]. Женщина, таким образом, со стороны мужчины оказывается лишь той, кто поддерживает его фантазм, занимая место объекта, той, кто служит восстановлению утраченного фаллического наслаждения. Уже в пятом по счету семинаре, в «Образованиях бессознательного» Лакан заявит, что мазохизм женщины, поднимаемый на знамена многими психоаналитиками в разговорах об устройстве женской сексуальности, — это лишь следствие того места, которое задает ей мужская фантазия. О собственно женской сексуальности он ничего поведать нам не может [8, с. 288].

Расхожая формулировка гласит, что женщина «не-вся» подпадает под предикат кастрации. Однако, в каком смысле должны мы понимать, что мужчина оказывается под ним целиком? Именно в том, что он имеет возможность ничего не знать о кастрации посредством ее фантазматического возмещения, поскольку все его бытие в языке оказывается выстроено через отношение к фаллосу, которого, быть может, у Другого найти не удается, но который в качестве возможности, в качестве мифа о полноте маячит где-то на горизонте. Именно это иллюстрирует фрейдовский миф об Отце Орды: отце, который наслаждался всеми женщинами племени без ограничения до тех пор, пока его не убили, сговорившись, сыновья, тем самым закрепив его в качестве фигуры того наслаждения, путь к которому заказан. Прибавочное, фантазматическое наслаждение с полным J, конечно же, никогда не совпадает, однако, оно оказывается ориентировано им как пределом, к которому мужчина устремляется в организации своего фантазма. Именно на стороне мужской сексуации, а не женской, находится фантазия о полном наслаждении, поскольку полное наслаждение, возможность восполнения Другого посредством объекта есть ничто иное как миф.

Итак, женщиной как Другим мужчина насладиться не способен, поскольку наслаждается он лишь объектом. Это то наслаждение, о котором может быть произведено дискурсивное знание — постольку, поскольку оно организовано, в конечном счете, фаллическим означающим (точнее, его нехваткой). Это то, о чем мужчины (и женщины) говорят без умолку — в том числе и в кабинете аналитика; прибавочное наслаждение таково, что очертания его могут быть распознаны в речи. Однако есть и другое наслаждение, другая сторона — сторона женской сексуации: «У представителей одной половины наслаждение отмечено той дырой, которая им не оставляет выбора: кроме фаллического наслаждения у них пути нет. Способна ли другая половина достичь чего-то такого, из чего ясно станет, каким образом то, что было до сих пор в наслаждении лишь провалом, зиянием, может облечься действительностью?» [7, с. 13].

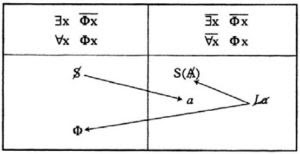

Тут нужно сказать, что женщины, также как и мужчины, имеют доступ к фантазматическому наслаждению, которое ориентировано фаллическим мифом. Если мы посмотрим на формулы сексуации, то увидим, что от значка перечеркнутого -La-, который расположен на стороне женской сексуации, стрелка направляется к Ф, находящемуся на стороне мужской. Перечеркнутый определенный артикль La, артикль, указывающий на женский род, обычно принято читать как указание на несуществование Женщины (с большой буквы). Что, однако, эта загадочная формулировка значит? Лакан скажет об этом следующим образом: «… каждому говорящему существу … позволено в эту часть вписаться. Вписавшись же туда, никакой всеобщности оно не потерпит: свободное выбирать, включаться ему в разряд Фх, или нет, оно так и останется не-всем.» [7, с. 94-95]. То есть, говоря о том, что Женщины не существует, Лакан имеет в виду функцию универсальности — на стороне женской сексуации мы не найдем универсального гаранта, который именно в силу своей исключенности поддерживает тот порядок, из которого он изъят. Я уже упоминала миф об Отце орды как иллюстрирующий эту логику исключения. В случае мужчины универсальным элементом выступает фаллос, который, будучи тем, чего не достает дискурсу, обеспечивает фантазматическую организацию наслаждения на базе его нехватки. Итак, вот как можно читать мужскую (левую) сторону сексуации: именно постольку, поскольку существует x, который не кастрирован (Отец Орды как лик полного фаллического наслаждения), все х попадают под функцию кастрации. Это трансгрессивная логика, которая устанавливает всеобщность посредством учреждения предела, по отношению к которому все элементы получают свое значение и могут быть объединены в одно множество (Фх). Именно в рамках этой логики существует субъект (он записан на мужской стороне сексуации), поскольку возникает он как эффект связи означающих, которая становится возможна лишь вследствие исключения наслаждения из порядка Другого (дискурса).

В случае женской стороны сексуации (см. формулы выше) мы имеем дело не с логикой исключения, а с чем-то другим. Заметьте, что эта женская логика не отвергает отношений с фаллическим элементом — напротив, мы читаем в формуле: «не существует такого х, который не был бы кастрирован». В женской сексуации кастрация утверждается как-то, что имеет место в случае каждого взятого по отдельности элемента, но без того, чтобы находить свое обоснование в трансцендентном гаранте — Отце орды или Женщине с большой буквы. Из первого тезиса, однако, следует парадоксальное утверждение, что «не все х кастрированы». Чтобы понять это противоречие, нужно, как я полагаю, рассматривать логику женской сексуации как параллаксную: а именно, как логику, в которой мы способны прочитать «х» двумя взаимоисключающими способами, сохранив это противоречие в его синхронии. Действительно, нет такого х, который не был бы кастрирован, поскольку в качестве субъекта говорящее существо принимает закон дискурса, который есть закон исключения наслаждения. Однако логика исключения сама по себе есть то, что навязано законом означающего существу, которое не является означающим, и чье существование не покрывается символическим порядком. Таким образом, х, который мы можем прочитать здесь как бытие человеческого существа, подлежит кастрации не полностью, не-весь.

Итак, на мой взгляд, чтобы понимать логику женской сексуации, необходимо совмещать две взаимоисключающих перспективы, в которых один и тот же объект (х, человек) может быть определен либо из позиции дискурса как тот, чье бытие исчерпывается законом означающего (кастрации); либо из позиции Реального как тот, кто не схвачен дискурсом целиком, кто предстает в нем не-весь. Для иллюстрации этого тезиса есть хороший пример из интуиционистской логики. Допустим, у нас в мешке есть яблоки сорта Фуджи. Они красные, но с белыми полосками на кожуре. Мы не можем задать нашему множеству ни значение "красный", ни значение "белый". Чтобы правильно формализовать промежуточное положение наших яблок, мы скажем, что 1) нет яблока, которое не было бы красным; 2) НО не все яблоки красные (не все целиком). Противоречия между этими утверждениями нет. Voilà, получили формулу женской сексуации, в которой хитрым образом записан двойственный статус одного и того же объекта. Новое, более подходящее имя для этого человеческого объекта предлагает и сам Лакан, когда в конце 22-го семинара R.S.I вводит понятие parletre, которым я подробнее займусь в другой раз. (Идею этой параллаксной перспективы я взяла из нефилософии Ф. Ларюэля, переложив идею Видения-в-Одном на лакановский психоанализ. Я надеюсь, что в дальнейшем смогу предоставить отдельный текст, посвященный развернутой аргументации синтеза нефилософии и психоанализа).

Итак, начиная с 20-го семинара, мы имеем дело уже не с форклюзированным полным и прибавочным наслаждением, которое задействованно в дискурсе, а с двумя логиками, одна из которых рассматривает Реальное в качестве невозможного, а другая совмещает в себе перспективу исключения, ограничивая ее универсальность и дополняя перспективой из Реального/наслаждения как данного, как имманентного. То есть, речь идет об одном и том же наслаждении, которое мы можем рассматривать либо с позиции логики исключения как ничто, нехватку, либо с позиции имманентности самого этого наслаждения как того, что всегда уже присутствует в различных недискурсивных феноменах: йазыковых и телесных. О том, как можно мыслить Реальное как данное, тоже стоит поговорить в отдельном тексте, поскольку это большая тема. На данном этапе лишь скажу, что фундаментальное различие 20- го семинара с предыдущими заключается здесь в том, что Реальное перестает мыслиться исключительно как дыра, как невозможность. То есть, конечно, оно остается таковым с позиции дискурса, однако, психоаналитическое знание претендует на занятие иной позиции, в которой то, что всегда было лишь негативностью, пределом языка, может быть помыслено в своей неотчуждаемой имманентности постольку, поскольку это измерение не является доисторическим прошлым субъекта — это то, что продолжает присутствовать наряду с дикурсом, производя в нем сдвиги, поломки и подрывы. Именно так, по моей мысли, следует прочитывать стрелку, которая направлена от -La-, женщины, как не терпящей универсальности, к означающему неполноты Другого (S (-A-). Поясняя эту запись, Лакан скажет, что Другой, будучи тем местом, в которое вписано все, что может быть артикулировано в означающем, в своей основе остается Другим — именно с этим местом другого Другого имеет дело женщина. Не с символическим гарантом работы языка, которого не существует, а с той гетерогенной ему областью, которая в разных семинарах была Вещью, инцестуозным наслаждением, невозможностью, дырой, и в конце концов понизила свой пафос до детского лепета, lalangue.

Таким образом, поворот эпохи 20-го семинара имеет своим следствием возможность мыслить наслаждение как имманентное дискурсу, однако, «забрасываемое» его средствами в порядок трансцендентного и невозможного (операцией кастрации, Именем-Отца, фантазмом как эффектом этих операций). Разработка недискурсивных форм знания, таких как матема и письмо, топология и узлы, служит цели обнаружения этого поля наслаждения в опыте говорящих существ, возвращению форклюзированной причины мысли и признанию ее неискоренимого присутствия.

Список литературы:

1. Лакан Ж. Этика психоанализа //М.: Гнозис. — 2006

2. Lacan J. From an Other to the other: the seminar of Jacques Lacan, Book XVI. — Polity Press, 2024

3. Лакан Ж. Изнанка психоанализа //М.: Гнозис. — 2008

4. Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда. Электронный ресурс: https://opentextnn.ru/old/man/index.html@id=1899

5. Миллер Ж.-А. Шесть парадигм наслаждения. Ч2 — Международный психоаналитический журнал № 5. 2015 — Парадигма 5/ дискурсивное наслаждение.

6. Жижек С. Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности. https://fil.wikireading.ru/hLhuw2oWV9?ysclid=mbw1rjj2d0103800389

7. Лакан Ж. Семинары. Книга 20. Еще/Жак Лакан //М.: Гнозис: Логос. — 2011

8. Лакан Ж. Семинар «Образования бессознательного» //М.: Гнозис. — 2002.

9. Milner J. C. Back and forth from letter to homophony //Problemi international. — 2017. — Т. 1. — №. 1.