Взаимное интервью Сергея Ситара и Евгения Асса

23 ноября состоялась вторая встреча из цикла «Пять вопросов: Взаимное интервью» проекта *Аудитория на площадке архитектурной школы МАРШ. Согласно правилам формата сначала Сергей Ситар и Евгений Асс задали друг другу пять вопросов, а затем желающие из публики адресовали свои — гостям. Ниже приведена полная расшифровка этой встречи, её видеозапись можно найти здесь.

Юрий Григорян: Добрый вечер! Я очень рад, что сегодня состоится ещё одно взаимное интервью из серии, которую «Аудитория» предполагает сделать. Я хотел бы представить сегодняшних гостей и сказать пару слов, зачем это нужно.

Что такое взаимное интервью? Это интервью, в котором предполагается взаимный интерес. Это очень важно, ведь если бы можно было представить себе, что каждый из вас выбирает себе кого-то, кому он хотел бы задать вопрос, который его интересует, то это предполагает, что у этого человека тоже к вам есть какое-то количество вопросов. Это достаточно важный аспект.

Я с удовольствием представляю вам Евгения Викторовича Асса, ректора школы МАРШ.

(Аплодисменты).

Сергей Ситар — не нуждается в представлении.

(Аплодисменты).

Мы начинаем этот вечер. Евгений Викторович начинает его со своего вопроса.

Евгений Асс: Спасибо, Юрий Эдуардович. Спасибо организации «Аудитория». Спасибо проекту, спасибо лично Юрию Эдуардовичу и всей команде «Аудитории», которые подготовили сегодняшнюю диспозицию, что мне очень нравится.

В отличие от первого раунда, который был между Сергеем Скуратовым и Юрием Григоряном, у нас несколько более сложная конфигурация. Мы с Сергеем в несколько разных амплуа выступаем. Сергей — теоретик архитектуры, а я практик. Мои вопросы будут ориентированы на теоретическую составляющую, а Сергея… Очевидно, тоже. (Смеются).

Сергей, у меня к вам такой вопрос. Что такое сегодня теория архитектуры? Это сложный, такой многосоставной вопрос, но видимо, ответ на него может быть один какой-то. Обладает ли теория архитектуры сегодня инструментальным аппаратом? Необходима ли и может ли быть устроена продуктивная коммуникация между теорией архитектуры и архитектурной практикой?

Сергей Ситар: Я хотел тоже начать с благодарности «Аудитории». Есть две благодарности. Во-первых, за то, что затеян весь этот проект. На мой взгляд, замечательный формат, которого нам сильно недоставало до сих пор, и который как раз мог бы способствовать тому, чтобы архитектурная теория начала что-то из себя представлять.

Теперешняя эпоха — в теперешних условиях, в теперешней ситуации только диалогический, открытый, публичный режим может что-то действительно изменить.

Вторая благодарность за то, что «Аудитория» дала возможность нам с Евгением Викторовичем Ассом встретиться и поговорить не о

Я с удивлением понял, что до сих пор нам это в голову не приходило: можно просто так сесть и обсудить важные вопросы.

Теперь по поводу теории. Теория, многим уже известно, происходит от греческого, родственного слова — «театр». Коннотация этого слова состоит в существовании некой позиции дистанционного обозрения, дистанционного наблюдения. Это только созерцательная позиция.

В своей книжке я цитировал Платона, который делил искусства на познавательные, теоретические и

Это, может быть, послужило основанием для того, чтобы постепенно возникла сама эта дисциплина — теория архитектуры. Но по большому счету, это разделение не вполне убедительно — особенно в случае архитектуры.

На мой взгляд, в корпусе текстов по архитектурной теории (которыми мы обладаем) заслуживают внимания именно тексты, написанные архитекторами, практиковавшими в той или иной степени: Альберти, Палладио, Витрувий (с которых всё начинается), Виолле-ле-Дюк, Ле Корбюзье и так далее.

В этом промежуточном положении отвлеченного и созерцательного дистанционного (или дистанцированного) обозрения и вовлеченной позиции между этими двумя полюсами мне видится невероятная продуктивность этой дисциплины. Если вообще можно говорить о её существовании.

Очень много производится какой-то «мертвой мысли», и мне кажется, это производство «мертвой мысли» возникает за счет отчуждения от практики, обособления, замыкания… Причем это происходит и в архитектурной теории тоже — возникает «теория для теории».

С другой стороны, много производится и «мертвых действий». Это действия, которые за счет внутреннего стремления к оптимизации приходят в состояние автоматизма. Когда они уже ничего не дают, кроме какого-то экономического эффекта или банального обустройства человеческой жизнедеятельности. Тогда такого рода деятельность взывает к рефлексивному выходу из этой ситуации — к тому, чтобы быть оплодотворенной в той или иной степени именно теорией.

Теория архитектуры (как специфическая синтетическая дисциплина) предоставляет удивительно ценную возможность сшивать эти два мира — теории и практики. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет.

ЕА: Поскольку у нас формат не дискуссии, а интервью — если мы будем продолжать, то только это мы и будем обсуждать. Правильнее будет сказать, что я удовлетворен вашим ответом.

СС: «Хотя…»

ЕА: Да. Хотя… (Смеются).

СС: Мы можем сделать так, что отчасти это будет диалог — отчасти обмен заранее заготовленными вопросами.

ЕА: Я должен сказать, что несколько преувеличена неожиданность и ценность нашей встречи тет-а-тет. Не далее как позавчера мы живо дискутировали на тему материальности в архитектуре на «Критике» в нашей студии. Поэтому нельзя сказать, что мы совсем не разговариваем с Сергеем…

СС: Думаю, это произошло отчасти под влиянием того, что аудитория вызвала нас в

ЕА: То есть, иначе мы бы не стали…

СС: Так бы не произошло. (Смеются). Ну, что. Можно вам вопрос.

ЕА: Я готов, да. Я готов.

СС: Мой вопрос может прозвучать как-то резко и неожиданно, но я позволю себе некоторые пояснения, которые прояснят логику, стоящую за ним. Вопрос сам в коротком виде формулируется так. Действительно ли вы — архитектор? (Тихий смех в зале).

Вы — один из самых известных, если не самый известный архитектор Москвы. Но вопрос этот у меня возник, когда я прочел одно из ваших интервью, где вы отвечаете на вопрос, почему вы стали архитектором.

Есть архитекторы, в том числе и те, которых я знаю, кто говорит, что уже в детстве заметили, что здания у них вызывают больший интерес, чем у их сверстников. Их внимание оказалось прикованным к зданиям.

В других искусствах это тоже происходит. Например, Роман Полански рассказывал, что он экономил в детстве каждую копейку, чтобы пойти в кино, в гетто смотрел через колючую проволоку немецкую хронику. Его завораживало само явление — кино. Так же может завораживать само явление — архитектура.

Вы ответили на вопрос, что у вас архитектурная семья уже не в одном поколении, и у вас как бы не было выбора, становиться или не становиться архитектором. Вы говорили о таких привлекательных вещах, как шелест кальки, изящество чертежных инструментов — это скорее инструментальная параферналия, но не архитектура как тело или явление опыта в широком смысле, масштабного опыта.

Карл Ясперс говорит: «я — это я, пока я выбираю». Человек — это выбор. Если архитектура не была вашим выбором (может, и была, я не знаю) — в чем тогда этот выбор был. Потому что выбор явно какой-то был — он был сделан.

ЕА: Отвечая прямо на ваш вопрос: да, я архитектор. (Смех в зале). Действительно, я — архитектор. Мой путь в архитектуру был, может быть, менее извилист, чем у других. Он проходил через мастерскую, а не через узнавание архитектуры наощупь. Хотя родительское влияние в этом смысле было достаточно важным. Еженедельные экскурсии по Москве с отцом тоже оказали на меня влияние с точки зрения переживания архитектуры как тела, а не только как шелеста кальки.

В этом смысле я, безусловно, вырос как архитектор. Выбор какой-то был. Потому что до

Вот эта преемственность мне кажется важным аспектом моего архитектурного существования. Я имею в виду и продолжение этой преемственности. Говоря исторически, архитектура была наследственной профессией по преимуществу — как любая ремесленная дисциплина всегда была преемственной, наследственной. Я думаю, что экзистенциальный выбор — это одно, а выбор профессиональный «случился за меня».

СС: А о различии экзистенциального и профессионального…

ЕА:

Экзистенциальный выбор происходит уже не между выбором профессий, а внутри. Гораздо более сложные вещи возникают на пути человека, чем выбор профессии. К тому же, профессия еще и меняется по ходу дела.

Если сейчас продолжать тему «действительно ли я архитектор», то во многих случаях меня идентифицируют: «архитектор», «художник», «педагог», «общественный деятель», и уж теперь неизвестно, что является более существенным. Потому что практическая архитектура сейчас, может быть, не занимает такой значимой роли в моей жизни, как это было еще десять лет назад. Я ответил. (Смеются). Теперь я должен задавать вопрос?

СС: Да.

ЕА: Хорошо, а я продолжаю в теоретическую сторону гнуть. Не знаю, спросить ли мне — «действительно ли Сергей Ситар архитектор или теоретик, или кто он такой». Сергей Ситар, если вы не все знаете, написал замечательную книгу. Одну из лучших книг, написанных на русском языке по архитектурной теории. Книга называется «Архитектура внешнего мира».

Эта книга устанавливает такую очень сложную связь между естественнонаучным знанием и философией архитектуры, опираясь на достаточно убедительные исторические прецеденты.

В контексте этой книги меня очень интересует — можем ли мы сегодня обнаружить какие-либо коннотации между естественнонаучным знанием и архитектурой. Вообще это очень большая тема, но если свести к тому, что меня сейчас, сию минуту интересует: период — скорее всего, послевоенный, начиная со второй половины ХХ века.

СС: Вы подразумеваете, что эта связь после войны уже отсутствует?

ЕА: Да, мне кажется, что произошли какие-то сдвиги, которые исключили возможность прямого — той самой интерпретации взаимосвязи архитектуры с естественнонаучным знанием, которая сопровождала ее, как вы показываете, на протяжении всей ее истории.

СС: Центральная проблема этой книги — это отношение архитектуры к концепту природы по мере его эволюции. Потому что это тоже некий концепт культурный, который в каждую эпоху как-то

Насчет того, существует ли, продолжается ли связь архитектуры с естественными науками. Вы правы в том, что внутри архитектуры уже после войны возникает довольно мощное антисциентистское движение. Феноменология, всё, что связано с рядовым подходом, с раскрытием именно эстетического измерения, с новым взглядом на символизм культурный и так далее. Всё, что на самом деле последовательно ведет к постмодернизму и даже дальше, уже к преодолению этого постмодернизма. С другой стороны, этот антисциентизм и эта естественнонаучная система представления до сих пор являются доминирующими в социальном масштабе.

В момент естественнонаучной революции на рубеже XVI — XVII веков мы постепенно оказались в мире, который радикально отличается от того мира, в котором жила Античность, в котором жило Средневековье.

Начиная с ньютоновского пространства, которое стало бесконечным во все стороны и равномерным и как бы уже заранее пронизанным некоей математической рациональностью…

Есть такой замечательный социолог науки и теоретик Бруно Латур, который в книге «Мы никогда не были современными» показал, что, по сути, этим сообществом ученых, постепенно расширявшимся, основывавшим какие-то новые институции, была узурпирована область (точнее, функция или миссия) — социальная миссия священства. Для политического пространства они превратились в источник авторитета, которого лишился политик в условиях демократического управления.

Политик в нынешней ситуации не может ни в коем случае быть диктатором. Он не может представлять себя как выразителя и продвигателя какого-то собственного взгляда, собственной позиции, собственных убеждений. Он должен быть дипломатом — таким модератором общественной дискуссии. Он должен демонстрировать искусство нахождения компромисса.

Но поскольку управление (работа в архитектуре это хорошо показывает) нуждается в

До этого люди искали объективную истину в

Когда надо принять какое-то решение, политик всегда может выставить вперед ученых и сказать: «экономисты подсчитали», «социологи выяснили», «исследователи физиологии установили» и так далее и тому подобное. Но если внутри архитектуры это уже не действует таким образом — то в масштабе общества в целом это до сих пор довольно мощное силовое поле, оказывающее на архитектуру сильное воздействие.

Закончить я хочу тем, что мы видим по состоянию в современных учебных заведениях архитектурных — это всеобщая увлеченность технологиями. И возникает ощущение, что ради самих этих технологий.

Введение каких-то новых технологий в архитектуру воспринимается как уже само по себе оправданное и не требующее никакого дополнительного обоснования.

Наука исходно — это область мышления, обслуживающая развитие технологий, не более того. В моем представлении. Ни с какой объективной истиной как таковой эти науки дела не имеют. Это абсолютно инструментальная рациональность.

ЕА: Я подозревал, что ответ будет о существовании некой научной парадигмы, которая сегодня предопределяет архитектурную линию.

СС: Об этом тоже можно!

ЕА: Меня это действительно интересует — возможность утверждения сегодня существования хоть какой-нибудь устойчивой научной парадигмы, в рамках которой могла бы вообще архитектура себя как-то чувствовать.

Технология сегодня вообще не является, на мой взгляд, какой-то серьезной… Технология — чисто инструментальная область, которая не оказывает существенного влияния на архитектурное мышление сегодня.

СС: По состоянию архитектурного поля можно предположить то, что она очень сильно мифологизирована. Огромное количество дискурсов архитектурных питается вот этой верой в технологии, в их развитие ради них самих.

Можно мне уже перейти ко второму вопросу.

Я в свою очередь тоже хотел вам сделать комплимент как единственному архитектору на нашей профессиональной сцене, обладающему позицией, выражающейся не только в проектных стратегиях, но и позицией дискурсивной. Эти позиции декларируются периодически в ваших текстах, которые очень интересно читать, но которые, к сожалению, очень мало обсуждаются.

Здесь возникает следующий вопрос. Я старался делать свои вопросы немного провокационными или обнаруживающими какие-то противоречия, возможно, продуктивные.

Наше с вами первое взаимодействие происходило в рамках «Архитектурной лаборатории», которая занималась архитектурными испытаниями. Вся ваша деятельность включает в себя в значительной степени какой-то поисковый экспериментальный компонент.

Сейчас — МАРШ. По-моему, тоже очень экспериментальная школа. По крайней мере, то, что происходит в вашей студии, напоминает где-то Лапутианскую академию (Прим. ред. — из «Путешествия Гулливера»Джонатана Свифта), где люди занимаются извлечением света из огурцов и подобными вещами. (Смеется). С другой стороны, то, что вы — человек, обладающий позицией, тоже всем очевидно. Это в

Вопрос, что собой представляет эта позиция. Какова природа вашей теоретической концепции. Это простота — Einfachheit. Это архитектура существительных. Это архитектура прямого действия. Мне еще очень понравилась ваша концепция или концепт, обозначенный словом терминальность. Что-то, противостоящее состоянию общества, которое вы описываете как коммуникационное.

Например, замечательное различие между двумя типами пространства — выставочным и музейным. Выставочное — как доминирующий сейчас тип пространства. Я понимаю, что все эти концепции сходятся в

Но эта позиция —

Иногда вы употребляете такие слова как «код, которым обладает архитектор». То есть позиция может быть в виде некоего кодекса, подразумевающего, что есть вещи, которые ни в коем случае не приемлемы, по определению невозможны. Это позиция определения или позиция ограничения?

Вы к какому полюсу тяготеете? Заодно немного подробнее о генезисе простоты и центре вашего мировоззрения.

ЕА: Я начну с истории — с чего, откуда все начинается. Я не знаю, чем это всё кончается — я догадываюсь, чем кончится, но с чего начинается моя экспериментальная… Не теоретическая — я боюсь определять себя как теоретик, но в рамках некоего профессионального дискурса я действительно существую довольно давно.

Здесь опять возникает преемственность. Так получилось, что я вырос не только с

Надо сказать, что эти журналы всегда провоцировали интерес именно к рассуждениям. Не только восхищение картинками, но и интерес к тому, что про эти картинки было сказано. Не могу сказать, что в десятом классе я хорошо разбирался в архитектуре. Но мне это было любопытно. А когда я начал учиться в архитектурном институте — это было самым естественным для меня занятием. С тех пор этот интерес всегда подогревался и никогда меня не оставлял.

Дальше этот экспериментальный интерес проявлялся по мере того, как возникали какие-то новые коллизии в зарубежном архитектурном дискурсе. Представьте себе. Учась на третьем курсе, я прихожу в студию, где преподает Михаил Осипович Барщ (замечательный однажды конструктивист, потом классицист, потом опять модернист) — прихожу, приношу журнал “Archigram”, свежий, только что вышедший, и говорю, что вот теперь так будем работать. (Смеются).

Бедный Михаил Осипович, который вообще ни сном ни духом — он даже не знал, что сказать по этому поводу. Я начал рисовать какие-то пузыри, трубы, кишки — а он удивлялся и никак не мог понять, какое отношение это вообще имеет к архитектуре. Я еще соблазнил своего друга — и мы в уголке рисовали эти пузыри. Михаил Осипович, заходя к нам в уголок, говорил: «Посмотрим, что у нас сегодня в разряде кишечнополостных». (Смеются).

Мне было очень интересно читать тексты Питера Кука. А тут еще приехал Вентури. И я забросил “Archigram” и заинтересовался «сложным и противоречивым». И так далее, и так далее. У меня была просто счастливая возможность быть внутри международного архитектурного дискурса. Поэтому мне с самого начала казалось, что так и должно быть.

СС: Но этот поворот к простоте, он же произошел…

ЕА: Поворот к простоте — да. Я, кстати, об этом написал в одной из статей. Была очень интересная история, она тоже спровоцирована конкретными обстоятельствами.

Это 1980-ый год, точно могу сказать. Я учусь в аспирантуре в это время и закончил работу в Моспроекте. Тогда я был организатором Международного дизайнерского семинара. Работал в Институте технической эстетики. Международный дизайнерский семинар «Интердизайн» проходил в Тбилиси. Туда приехала одна швейцарская архитекторша, очень симпатичная, мы с ней дружим до сих пор. Она прочитала лекцию на этом воркшопе про швейцарскую архитектуру, с которой я был знаком очень поверхностно. В 1980-м году я знал какие-то фигуры швейцарской архитектуры, но они не были для меня ключевыми. Но она рассказывала не про выдающихся швейцарских архитекторов. Она рассказывала про

Большую часть лекции она рассказывала про оконные обрамления и плинтус — и этот плинтус меня просто свел с ума. Час рассказывать про плинтус — это, конечно, для русского человека что-то совершенно немыслимое. Но слушая ее рассказ про плинтус, я понял смысл плинтуса. Я понял, что для швейцарского сознания ничто не праздно, всё имеет значение, и во всем есть смысл.

Она говорила: «Здесь мы думали сначала сделать круглое сечение плинтуса, а потом мы сделали прямое и

Мы очень подружились и много разговаривали. Потом я познакомился со всеми знаменитыми швейцарскими архитекторами, с кем имел счастливую возможность говорить. Этот сугубо швейцарский подход — «нет ничего лишнего, а то, что есть, то безупречно» — был для меня, конечно, невероятно важным опытом.

После я стал уже более внимательно читать книги, посвященные и архитектурной феноменологии, и тому, как переживается эта простая форма, ее смысл и значение. Дальше из этого стали вытекать вещи, о которых вы меня спрашиваете. Все те мысли, которые потом возникали, были вот таким странным образом спровоцированы этим плинтусом. Я до сих пор воспринимаю его не только как объект, но и как метафору какого-то очень высокого смысла. О ценности детали, простой вещи и значения этой простой вещи в архитектуре.

А что касается дальнейшего, о чем вы говорили: об идеях, связанных с пространством и концепцией послепространственности. Она была во многом спровоцирована моим первым участием в Венецианской биеннале в 1995 году и впечатлениями, которые у меня сложились от общения вокруг биеннале и в связи с моим первым посещением Италии. Это всё сыграло важную роль.

Кстати, довольно интересно. При всей моей ранней эрудиции в современной архитектуре я впервые попал за границу уже в возрасте далеко за сорок. Первым делом попал в

СС: Именно так!

ЕА: Да, именно так. (Смеются).

СС: Я почему задал этот вопрос. Сейчас вышла книга «Суперкритика». Примерно тот же формат (во всяком случае, первый выпуск). Там Айзенман беседует с Колхасом и предлагает категории дидактической модели. Он говорит, что у Корбюзье была дидактическая модель «Дом-Ино» или «Дом Ситроен», у Колхаса — этот Downtown Athletic Club, то есть этажерка с лифтом. У Евгения Викторовича — плинтус как дидактическая модель.

(Смеются).

Плинтус как дидактическая модель

ЕА: Да, я настаиваю на дидактической модели «Плинтус». Всё начинается с плинтуса. Поэтому я поддерживаю студию «Деталь», где сейчас наши дипломники третьего года, и которую ведут Кирилл Асс и Антон Горленко. «Деталь как генератор и геном архитектуры».

В связи с этим у меня вопрос. Это как раз вопрос, на который я должен был бы ответить сам себе, но не могу на него ответить. Мы, кстати, на эту тему разговаривали с Сашей Острогорским. Такая ключевая для меня тема. Архитектура изменялась в течение многих веков, трансформировалась. Сегодня вообще непонятно, где границы этой области, которая определяется архитектурой. Размывание границ началось не вчера и даже не позавчера. Где-то в конце XIX века уже стала размываться сама по себе вся концепция архитектуры как профессиональной целостности.

Сейчас я все больше и больше понимаю — всё, чем занимается архитектор, это какие-то такие кольца Сатурна, которые тоже относятся к Сатурну и которые тоже являются архитектурой, но эти кольца меняются. Они рассыпаются, рассеиваются — и остается нечто, что составляет сердцевину архитектуры как профессии.

Я думаю, наша школа существует в поисках этой сердцевины. В поисках этой неистребимой сердцевины архитектуры, которая останется, даже когда BIM победит окончательно. (Смеются). Надеюсь, что это не случится слишком быстро. Но все же мне очень интересно: что вы думаете по поводу того, что такое эта сердцевина архитектуры.

Еще уточню. Именно это, как я понимаю, является предметом трансляции в образовании. Собственно говоря, больше ничего и нет. Потому что кольца нарастают и исчезают, а сердцевина остается. Если мы что-то и транслируем, то именно содержание сердцевины. Есть ли у вас какие-то предположения, как можно было бы определить и сформулировать этот ускользающий объект, это ядро.

СС: В чем суть архитектуры.

ЕА: Я бы так не сказал, нет. Я имею в виду некоторую первопричину и ее последний нерасчленимый элемент.

СС: «Во всяком деле я хочу дойти до самой сути…»

ЕА: Вот! Именно.

СС: Это вы часто цитируете. Да. Если посмотреть на европейскую историю, то, что обозначается греческим словом «усия» (сущность), — центр размышления на протяжении веков. Траектория развития этого понятия, его роли и ее изменения — и есть интеллектуальная траектория европейской цивилизации. Изначально роль мышления заключалась в том, чтобы уметь выявить эту суть и соответствующим образом расчертить поле чувственного и экзистенциального опыта на

На самом деле, это очень архитектурное действие. Мы все — архитекторы своих представлений. Кроме того, что мы обустраиваем пространство, в которое мы вовлечены телесно, мы еще обустраиваем и сферу наших воззрений в понимании действительности.

Вплоть до Позднего Средневековья вообще не ставится под сомнение, что в этом заключается миссия мышления, какого-то практически целесообразного действия. С появлением номинализма возникает подозрение, что люди не открывают суть вещей, а конструируют идолов. Мы обнаруживаем не свойства действительности, которые можно назвать сущностными или субстанциальными (которые не меняются, а длятся) — а мы просто для своего удобства подгоняем вещи под какие-то упрощенные концепты. С этого момента начинается антиформальная, можно сказать, революция. Потому что суть — это еще и форма. В этом древнем античном понимании форма — есть суть вещи. Таким образом заканчивается формоцентрическая парадигма и начинается парадигма наукоцентрическая.

При этом я готов выступить с гипотезой, состоящей в том, что есть и более глубокая суть архитектурного усилия, которая при этом не меняется, а остается.

Контрформалистическая революция, связанная с возникновением реализма в искусстве, с разворотом от

На меня произвел сильное впечатление французский философ Жак Рансьер. У него центральная категория — разделение чувственного (или эстетического, еще можно сказать). Он показывает, что на протяжении каждой эпохи существовал определенный способ делить вещи на представляющие ценность (вещи чувственно воспринимаемые) и не представляющие культурной ценности. До определенного момента архитектурой признавалось то, что, например, имело ордерное оформление. При этом существовало огромное количество сооружений, о которых позже пишут Корбюзье, Лоос, которые изготавливались простыми людьми для своих собственных нужд и никогда не попадали в поле архитектурной оценки.

Это начинает всё сильнее втягиваться в область размышлений. Тот же Рансьер пишет, что «флоберовский эстет — это каторжанин-каменотес». Это не только в архитектуре происходит, происходит во всех искусствах — в изобразительных, в литературе. Этот поворот, который имеет основания в немецком романтизме, с его точки зрения (с моей точки зрения тоже), продолжается до сих пор.

Мне кажется, это очень точно совпадает с определением, которое вы дали в начале вашего вопроса — есть сатурнианские кольца, это расширение. Архитектор находится на границе некой расширяющейся вселенной. Центр — это, наверное, инструментальная рациональность. Это строительный комплекс, политические машины, институты… Нет?

ЕА: Нет.

СС: Биополитика?

ЕА: Это всё тоже кольца! Политика меняется и меняется радикально — а архитектура остается. Строительные технологии меняются, они не являются обязательным предметом трансляции.

СС: Я имел в виду не технологии. Я имел в виду саму форму мотивации. Есть то, что называют горизонтальной темпоральностью. Это темпоральность ритмичного воспроизводства человеческих жизней. Строятся новые районы, подводится электричество, тепло. Происходит физическое воспроизводство человеческого рода. Всё это окружается полями, обеспечивающими безопасность. Безопасность — это очень важный термин. Это такой демографический мир.

А архитектура всегда остается связанной с категорией искусства. С тем, что можно назвать вертикальной темпоральностью — темпоральностью не производства, а изменения, трансформации сознания. Этот потенциал, мне кажется, и есть то, что в архитектуре архитектурное.

ЕА: Это, мне кажется, гораздо ближе к тому, что я имел в виду. Именно то, что позволило мне в 1965-м году прийти к Барщу с “Archigram”.

Каким образом “Archigram” относился к архитектуре в тот момент? Но он остается архитектурой, каким-то странным образом не будучи ей.

Это очень странная вещь, которая действительно лежит в области, к которой вы сейчас близко подошли.

СС: Я еще хотел сказать. Как ни странно, парадоксальным образом именно вовлеченность архитектуры в практическое измерение человеческой жизни позволяет ей максимально эффективно развивать и сохранять практики трансформации сознания.

Предположим, есть инсоциализированная религия. Там это во многих случаях закостенело и перестало работать, осталась чистая ритуальность. Как Достоевский «Легенда о великом инквизиторе». А здесь это еще есть.

ЕА: Во всяком случае, это один из самых актуальных сюжетов, который связан с сохранением профессии. Есть большие опасности, что технологии и общественная структура выдавят, могут разрушить эту хрупкую сердцевину, раскусить это ядро. Тогда я не знаю, что произойдет. Может, это нормально — так тому и быть. Но будет как-то горько.

СС: Грустно.

ЕА: Грустно. Да.

СС: Мне кажется, наши вопросы сцепляются один с другим, и тот вопрос, который я хочу сейчас задать, коррелятивен вашему. Это вопрос об авторстве и том, что это вообще такое. Что такое автономия в художественном и архитектурном творчестве?

С одной стороны, вы человек общительный, публичный, вовлеченный во многие общественные инициативы и являющийся инициатором многих инициатив. Вы преподавали, сотрудничали с Союзом архитекторов (в

С другой стороны, ваша стратегия — это явно не стратегия растворения в коллективности. При всей открытости чувствуется стремление достаточно четко контролировать область контакта с внешним. У вас маленькое бюро. Вы устраиваете дело так, чтобы вы могли выбирать, какими заказами заниматься, какими не заниматься.

Сама категория авторства почему возникла. Это одна из категорий, которая используется для обоснования или описания стратегии МАРШ, что мы занимаемся обучением, развитием навыка создания авторской архитектуры. Это авторское начало. Если это еще не изменилось — исходно этот пункт присутствовал.

Я вижу, вы поднимаете брови. Может быть, это всё не так для вас очевидно. Видите ли вы смысл в категории авторства, его защите на данный момент? Есть постмодернистские теоретики вроде Ролана Барта и Мишеля Фуко, которые уже давно провозгласили «смерть автора».

ЕА: В этом вопросе сошлось много разных сюжетов. Есть вопросы, касающиеся моей экзистенции, и вопросы, касающиеся собственно художественной практики. Это пересекающиеся плоскости, но не совпадающие.

Что касается конструкции моей жизни. Это как раз относится к тому, с чего мы начали. Это вопрос выбора, скорее всего, и организации некой.

Как я всегда говорю, я стремлюсь создать собственную ситуацию. Я всегда нахожусь если не в оппозиции, то в критической позиции по отношению к посторонним ситуациям.

Мне важно, даже оказавшись в существующей ситуации, создать свою собственную нишу или дополнительную собственную конструкцию внутри этой ситуации.

Когда вспоминается Союз архитекторов, то я, будучи вице-президентом, создавал там свою собственную ситуацию, перпендикулярную или во всяком случае не вполне параллельную существующей в Союзе.

То же самое было в МАРХИ. То же самое в Институте технической эстетики. То же самое даже было в Моспроекте. То же самое было в «разряде кишечнополостных». Это всегда желание создать собственную ситуацию.

Этот термин, может быть, не совсем корректный и философски точный. Но так я для себя определяю собственную ситуацию.

СС: Своя игра. Или это не игра?

ЕА: Это не игра, нет. В этом смысле МАРШ тоже является созданием собственной ситуации. На этом я настаиваю.

Теперь что касается художественного авторства — здесь совсем другая история. Это очень сложная, комплексная и неоднозначная категория.

На протяжении последних полутора сотен лет мы живем в ситуации авторской архитектуры. Архитектор — романтический герой. Два века, наверное, можно говорить. Хотя XIX век прошел под достаточно растворенным авторством: там можно было и перепутать. А уже начиная с ХХ века, идея безусловной оригинальности становится доминирующей в архитектурном творчестве. Оригинальность понимается именно как авторское начало.

Находясь в этом потоке и, естественно, будучи в него включенным, я тем не менее внутри себя, во всей этой концепции простоты и даже ординарности предпочел бы анонимизироваться.

Мне кажется, что лучшие города отличаются какой-то анонимностью. В очередной раз блуждая по Венеции две недели назад, с удовольствием понимал, что ни одного автора зданий, стоящих вдоль каналов, я не знаю — и чувствую себя совершенно спокойно по этому поводу. Удивляюсь тонкости их мастерства, умению работать с проемами и пропорциями. К счастью, они не были великими, они были просто рядовыми архитекторами. Большинство исторической застройки во всех городах (конечно, историки знают имена этих архитекторов) — это не памятники самим себе.

То же относится и к идее автономии. Некоторые существенные проблемы городов начинаются с момента, так сказать, дисперсности, распадения монолитного тела. Когда возникает дисперсность, всякий новый единичный объект претендует на самоидентификацию. То есть он становится объектом авторского высказывания в отличии от маски рядового фасада, который принадлежит…

СС:…традиции и сообществу.

ЕА: Традиции и сообществу. Да. Я так определил свою позицию по отношению к самоидентичности и авторству.

СС: Но подлинность возможна без авторства?

ЕА: Подлинность, безусловно, возможна. Но подлинность чего?

СС: Действия.

ЕА: Мастер круга Брейгеля, например, — есть такие идентификации, когда никто не знает, кто это такой, но подлинность этого холста утверждается экспертами. Мне кажется, это важно.

Что касается ценности собственного авторства. Я буквально вчера был вынужден написать письмо, отказавшись от авторства одного объекта, потому что он искажен до неузнаваемости. Я не могу подписаться под этим. Это вопрос важный для меня.

СС: Юридический.

ЕА: Отчасти юридический, отчасти этический. Для меня это скорее вопрос этики, чем юриспруденции.

СС: Но этика и эстетика — это же одно.

ЕА: Да, это одно. Теперь мой черед? Это тоже отчасти в области сердцевины и смысла архитектуры.

Наш общий друг Александр Гербертович Раппапорт (было бы странно, если бы мы сегодня его не вспомнили) последние несколько лет настойчиво говорит об абсолютном кризисе архитектуры и как профессии, и как продукта профессиональной деятельности. О замещении архитектуры тем, что он называет дизайном, и об утрате архитектурой ее общечеловеческого смысла и так далее.

Я неоднократно вступал с ним в дискуссию по этому поводу. Мне очень интересно знать ваше мнение по поводу этого суждения и его справедливости и вашу собственную точку зрения относительно кризиса современной архитектуры.

СС: Я не скажу, что я поддерживаю здесь Александра Гербертовича полностью.

Если в ответе на предыдущий вопрос в разразившемся быстром обмене репликами мы пришли к пониманию того, что есть некоторая трансцендентная сущность архитектуры, значит, кризиса испытывать она по-настоящему не может. Могут быть только какие-то поверхностные эффекты, ситуация временной дезориентации.

Периоды относительного упадка. Но не жесточайшего кризиса. Чисто по опыту я могу сказать, что в наши дни создаются вещи, от которых у меня на глазах выступают слезы то того, насколько это прекрасно. Никуда это не девается.

Я попробую ответить коротко, потому что мы начинаем наш лимит времени исчерпывать. Я написал для сборника МАРШ текст, который заканчивается следующей мыслью. Я ее сейчас немного разверну.

Было бы, наверное, очень странно и непродуктивно, если бы мы трактовали архитектуру как

Если следовать рансьеровскому понятию о разделении чувственного. Что-то называется архитектурой, что-то фигурирует в этой категории. В формировании этой категории участвуют далеко не только архитекторы. Даже, может быть, большинство из тех, кто участвует, это не архитекторы.

Хотя те тоже вкладывают что-то в тот процесс. Они, конечно, создают здания. Но я имею в виду часть процесса валоризации — приятия и неприятия. На мой взгляд, и на стороне архитекторов, и на стороне людей, просто интересующихся культурой, и на стороне сообществ регулярно происходят события, которые можно назвать событиями опознавания чего-то в качестве архитектуры. Мы увидели, что здесь она возникла, кто-то подарил ей бытие. Может быть, это автор, а может быть, это традиции сообщества, какая-то ситуация ее создала. Но она возникла, родилась.

Мне очень понравилось в

ЕА: Очень приятно слышать. Я как раз ждал, что мы к этому придем. А сейчас, по-моему, ваш черед.

СС: Я заранее анонсирую последние два вопроса сразу. Это проблема языка и проблема материальности, по поводу которой мы схлестнулись последний раз на «Критике».

ЕА: Насмерть.

СС: Поэтому я решил оставить это на последний вопрос: есть риск, что нам придется эту дискуссию силовым образом прервать. (Смеется). Вопрос языка тоже чрезвычайно важен.

С одной стороны, я помню одно из первых обращенных вами ко мне высказываний назидательного или индоктригирующего, так сказать, характера: «Сережа, не стоит сводить архитектуру к словам». Вот так это звучало. В рамках МАРШ, в стенах этого учебного заведения очень много говорится и переживается по поводу невыразимого — чего-то такого, что не имеет языкового соответствия, коррелята.

С другой стороны, вы любите пересказывать историю про диалог Малларме и Дега, когда Малларме сказал, что «поэзия состоит из слов, а не из идей». Имеется в виду, что в архитектуре тоже есть что-то соответствующее, что фигурирует в качестве слов. По крайней мере, в

Складывается впечатление, что ваша концепция и ваше понимание архитектуры сильно опосредовано лингвистикой, языковыми концепциями. Вырисовывается какое-то противоречие — не знаю, действительное оно или мнимое.

Как бы то ни было, в адрес коммуникационного общества или коммуникационной парадигмы… Я в последнее время это называю коммуникативизмом. На самом деле, мне очень близка мысль, что эта сверхкоммуникация слишком много на себя перетянула: она стала онтологическим основанием современного общества, современной культуры, и архитектура теперь должна быть направлена в сторону от этой коммуникации.

Вопрос такой. Коммуникация, которой мы в частности сейчас занимаемся,– это зло? Она губительна для архитектуры или полезна?

ЕА: Коммуникация для архитектуры абсолютно необходима (здесь надо снова сказать спасибо организаторам). В российской архитектуре до такой степени снижен и уровень коммуникации, и сам тип коммуникации… Мы недавно с вами это обсуждали.

Фактически у нас нет нормальной внутрипрофессиональной коммуникации за рамками сугубо утилитарных обсуждений — Градостроительный совет или презентация проекта. А так архитекторы говорят между собой, как правило, на четыре любимых темы: «заказчик — сука», «правительство — идиоты», «денег — нет», «строители — козлы».

СС: И нормы никуда не годятся. СНиПы устарели.

ЕА: А нормы — вообще да. Основная тема. Эта коммуникация бесконечна. Можно десять бутылок водки выпить — и эта тема будет продолжаться. Но это не имеет ровным счетом никакого отношения к архитектуре, то есть к сердцевине не имеет отношения. Кстати, это тоже такие кольца — заказчики и так далее. Это всё прирастает — если есть к чему прирастать, то прирастет, а если не к чему прирастать, то не прирастет. Это такая внешняя составляющая. А коммуникации, касающейся сущности профессиональной деятельности, как раз очень мало, явно недостаточно.

Теперь что касается языка этой коммуникации. Он страшно недоразвитый, совершенно какой-то птичий и малоразвитый. Но это проблема не только российская, не только русского языка. Эта тема обсуждается. В известной книге «Язык архитектуры» каждый из наиболее популярных терминов, участвующих в архитектурной дискуссии, подвергается критическому рассмотрению: что такое пространство, что такое плоскость, что такое стена. Что мы имеем в виду, когда пользуемся этими словами. Одно ли и то же мы имеем в виду, говоря «пространство». До сих пор мы ответить на этот вопрос с уверенностью не можем. Скорее всего, нет. Мы все имеем в виду под пространством что-то разное. Отсюда и некоторые серьезные теоретические заблуждения, сдвиги и перебои.

Что касается моего лингвистического опыта. Наверное, если бы я не был архитектором, скорее всего, я бы заночевал в области лингвистики. Потому что там больше всего моих интересов. Это связано и с литературой, например, с поэзией, поэтическим языком и вообще с языком как формой бытия. Особенно меня интересуют славянские языки и их взаимопересечение. Но это мой личный лингвистический интерес.

Что касается моего интереса к поэзии. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что в моем сегодняшнем понимании архитектуры поэзия очевидно играет наиболее существенную роль. Переиначивая нелюбимую мной форму, что «архитектура — застывшая музыка», я скорее бы сказал, что архитектура — застывшая поэзия. В этом утверждении я вижу больше смысла, чем в утверждении, касающемся музыки. Связано это и с той трансцендентностью, о которой вы говорили как о сердцевине профессиональной жизни, и с поэтикой как единственной возможной формой репрезентации трансцендентности.

В конечном счете, всё время обращаюсь к любимому Хайдеггеру, который говорил, что «поэзия делает дом домом». Загадочная фраза, которая тем не менее мне кажется невероятно убедительной. Что делает дом домом — поэзия делает дом домом. Это ответ на лингвистический вопрос.

СС: На вопрос о коммуникациях. Поэзия — это прекрасно. С моей точки зрения, это периферия коммуникационных машин.

ЕА: Как знать, как знать — периферия или…

СС: Так же как архитектура — периферия строительных машин.

ЕА: Или наоборот.

СС: Или наоборот — сердцевина.

ЕА: Поэзия является первичным языком. Вообще язык формировался прежде всего как поэтический язык. Мнемоническая память человечества основана на музыке и поэзии — это две темпоральные структуры, которые позволяют запоминать. Кстати, это имеет прямое отношение к архитектуре тоже. Мой последний вопрос… Или кто завершает, вы или я?

СС: У меня остался еще один. Вы уже начинали — так что…

ЕА: Тогда следующий вопрос ваш. А мой вопрос вот какой.

Я на протяжении уже нескольких лет, вот уже четвертый год подряд все свои дипломные студии МАРШ называю одним и тем же словом rethinking — переосмысление. Хотя по-английски это звучит более правильно — передумывание.

Это были rethinking a building — переосмысление здания как формы существования архитектуры. Rethinking basic forms — переосмысление базовых форм. Rethinking norms — переосмысление норм. В этом году rethinking materiality — переосмысление материальности.

Мой вопрос практический и с подвохом, потому что я хочу вас спросить, какой бы “rethinking” вы предложили бы мне на следующий год. (Смех в зале). Что нужно переосмыслить в архитектуре?

СС: Может быть, само переосмысление переосмыслить. Уже пора.

ЕА: Это слишком витиевато. (Смеются). Я должен здесь объяснить. Идея “rethinking” лежит в основе нашей школьной программы. Мне кажется, что сегодня, чтобы эту сердцевину проявлять и выявлять, нам надо всё время заниматься этим «передумыванием». Всё время передумывать и ни на чем не задерживаться. Ни во что не верить — все время передумывая.

Мне

СС: Вы хотите сказать, что те темы, которые предлагали, не были первоочередными, как выяснилось.

ЕА: Нет, для меня они были на тот год первоочередными.

СС: Значит, есть некая очередь!

ЕА: Есть, да.

СС: Предложу встроиться в эту очередь.

ЕА: Да, да.

(Смеются).

СС: Если посмотреть на этот список, мне кажется, он тяготеет к субстанциальным категориям: норма, форма, тем более базовая, элементарное здание. Даже материальность — несмотря на исходную противоположность материя-форма. Материальность опять-таки как субстанциальность.

ЕА: Да. Как субстанциальность. Именно это было вложено в основу.

СС: Чего здесь не хватает на первый взгляд. Я не возьму на себя ответственность так сразу, не раздумывая, предложить тему для целой студии. Это серьезный вопрос. Но, например, процесс. Развивая мой спонтанный ответ о переосмыслении переосмысления. Из чего состоит всё, что приводит в результате к возникновению здания. “Rethinking the process”. Может быть.

ЕА: Да, rethinking the process.

СС: Возвращаясь к материальности. Я извлек из нашего разговора, по крайней мере, одно удивительное наблюдение. Отношение к окружающим вещам, частям нашего архитектурного контекста у нас вполне общее. Может быть, вы со мной не согласитесь — у нас есть какое-то фундаментальное различие в векторе. Когда вы говорили о «сатурнианских кольцах», вы, наверное, предполагали, что правильное движение было бы в направлении самого Сатурна, что мы в итоге должны оказаться в ядре Сатурна. Нет?

ЕА: Нет. Я не это не имел в виду.

СС: Или надо пытаться там оказаться…

ЕА: Нет. Надо пытаться просто ядро Сатурна, вокруг которого кружатся эти кольца, понять. Если мы не понимаем ядра — мы не понимаем этих колец. Они лишены смысла.

СС: Я замечаю по себе (наверное, это стечение биографических обстоятельств), что мой вектор направлен, скорее всего, туда, в понимание этой Вселенной. Начиная с этого ядра и глядя со стороны ядра в сторону непонятного внешнего. Это такие фундаментальные оппозиции: внутреннее и внешнее, центр и периферия. Эта оппозиция идеального и материального, мне кажется, тоже принадлежит к этому ряду. Они все должны быть скоррелированы друг с другом. Может быть, это вопрос о том, почему вы затеяли студию про материальность и какое ваше отношение к материальности. Или ваша ориентация в дихотомии идеального и материального. Многие вещи, о которых вы говорите — это вещи, обладающие по крайней мере потенцией к трансцендентности.

Норма — очевидно нематериальная. Та же простота. Есть известное определение Фомы Аквинского: «Бог — это абсолютная простота». И не является ли поиск простоты на самом деле поиском бога.

Материальность — что это? Только лишь ресурс, или она может служить опорой — вот о чем мы спорили — может ли материал что-то диктовать. Является ли это сопротивлением или, наоборот, помощью архитектору. Преодоление материала, или как говорил Кан: «Кирпич хочет быть аркой или не хочет быть аркой».

И еще что я хотел бы сюда навесить — это оппозицию смерти и жизни. Материальность для вас больше связана с полюсом жизни или полюсом смерти? Жизнь в материальности? Или наоборот? Идеальность — это жизнь или смерть? Может быть, я слишком жестко это сформулировал, но интересно было бы услышать.

ЕА: Про жизнь и смерть — мне будет не так просто сейчас перейти в эту плоскость.

СС: Или «бытие и смерть».

ЕА: Но объясню с происхождения темы материальности в этой студии. Она изначально имела, с одной стороны, метафизический оттенок, а с другой стороны, абсолютно культурно-прагматический.

Речь идет о новых подходах к самой идее материальности, начиная с начала ХХ века. Например, абсолютная прозрачность Миса ван дер Роэ. Я имею в виду не сам материал как физическую субстанцию, а как архитектурный смысл. Материальность здания: постепенный переход от прозрачности стены к

Сегодняшняя коммуникационная архитектура медиафасадов, которая фактически снимает проблемы архитектуры как таковой, переводя ее в область, такую же, как область телефона, телевизора и так далее. Это новая материальность архитектуры. Или уже нет? Мне было интересно хотя бы попробовать понять в рамках наших исследований, где границы и сближения между камнем и медиаэкраном.

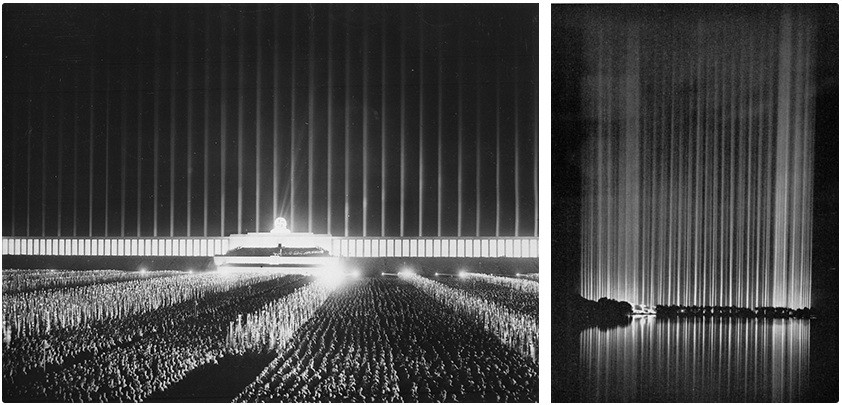

В то же время мы исследовали новые формы материальности, которые формируют архитектуру. Это не самый последний пример — но 1934-й год, световые инсталляции Альберта Шпеера. Это архитектура, состоящая из абсолютной нематериальности, если не считать фотоны материалом.

Это, например, павильон Диллера и Скофидио в Швейцарии, состоящий из пара. Это архитектура или не архитектура? Где проходит граница этой материальности. И так далее, так далее.

Мне кажется, в процессе исследования с нашими студентами мы получили довольно интересный результат. По крайне мере, какой-то материал для дискуссии, который представляется мне весьма интересным.

На мой взгляд, это такой сюжет, который до сих пор не очень сильно обсуждался. Концепция актуальной материальности: что сегодня составляет материальность архитектуры.

К этому добавляется совершенно прагматическое наблюдение, касающееся сегодняшнего очевидного стремления передовых архитекторов работать с нетрадиционной материальностью. Имею в виду различные типы сеток, решеток, матовых поверхностей и так далее. Это совершенно отдельная тема — изобретение новых форм материальности.

СС: Филипп Рам, который с температурами, запахами.

ЕА: Абсолютно верно. Это огромный пласт сегодняшней, актуальной, сиюминутной заинтересованности в

Студия называется так: rethinking material, и потом -ity — materiality. Это как некое дополнение. Переосмысление материала и материальности одновременно.

С метафизической точки зрения это действительно очень интересно, в какой мере архитектура зависит от материала. Этот тот спор, который у нас начался на «Критике». Действительно, первична ли материя, первичен ли материал в создании архитектуры. Или

Еще можно добавить, что cтудия возникла как некоторый определенный противовес весьма распространенной архитектурной практике проектирования, где материал придумывается в последний момент. Масса дипломников МАрхИ, когда их спрашивают, а из чего у них здание, как-то так смотрят и говорят: «Ну, бетон…» Мне кажется, это очень важный момент. Мы как раз сейчас обсуждаем со студентами этот подход, когда здание вырастает из материала.

Когда я приводил пример, противостоял вашим очень убедительным аргументам, что, начиная готовку, ты знаешь, из чего ты будешь готовить, как минимум.

СС: Если ты разумный человек…

ЕА: Если ты разумный человек, да. Если ты собираешься готовить уху, то ты берешь рыбу, а не курицу, например. В этом смысле размышление — как вырастает здание из материала. Было довольно любопытно наблюдать, как студенты предлагали какие-то типологии и локализации исходя из предпочтения материала.

Конечно, это немного провокационная и спекулятивная идея, но она работает. Мне кажется, она интересна как воспитание ощущения архитектуры как физического тела, телесности. У нас дискуссия о телесности сама собой возникла внутри студии, что мне кажется очень позитивным и продуктивным.

СС: Я бы еще добавил, что материал вновь и вновь демонстрирует свою способность приводить к той самой трансформации сознания, о которой мы говорили.

ЕА: Да.

СС: Там есть потенциал метанойи — трансформации сознания. В

ЕА: Мне кажется, прекрасная фраза для завершения нашего разговора. Архитектура будет бесконечна.

(Аплодисменты).

ЮГ: Большое спасибо. У нас есть пять вопросов из публики. Неожиданным образом для себя я решил украсть первый вопрос. Адресую я его Евгению Викторовичу. Это важно обсудить в этом коллективе нескольких сот или десятков человек. Это вопрос коллективности.

Есть какие-то основания в нашей культуре, вспоминая основы коллективности, например, ту же «Философию общего дела» Федорова — такой феномен цеха.

Это люди, профессионалы, которые зарабатывают на жизнь каким-то трудом. Предположим, если он парикмахер — значит, он стрижет. Если это архитектор — значит, он занимается архитектурой. Если говорить о таких практиках, которые существуют в Швейцарии, то там ощущение общего дела достаточно сильное. Это философия локального архитектора. Человек, который работает в стране, на месте. У них даже было такое мнение: очень жалко, что наши талантливые архитекторы работают где-то за границей, потому что они могли бы принести больше пользы на месте. Это ощущение цеха, единого тела достаточно важно. При этом вы как-то произнесли такую фразу: «Я не люблю профессионалов».

Это достаточно важный вопрос, потому что отчасти это может пересекаться с тем, что спрашивал Сергей. Это разъединяет цех, потому что он находится под давлением. Понятно, что наступил капитализм: кто-то делает особняки для олигархов, бары, кто-то ломает какие-то двадцатипятиэтажки. Ситуация непростая, выбирать людям не приходится, потому что они зарабатывают.

Хотел задать вам вопрос. Как вы видите будущее цеха? Надо ли, грубо говоря, сжечь существующий и основывать новый. Или

ЕА: Это больной сюжет. Начну не то чтобы с оправдания, а с объяснения. Когда я говорю, «я не люблю профессионалов», это распространяется на круг людей, которые только зарабатывают деньги архитектурой. Я понимаю, что это их профессия.

Я, например, побаиваюсь избыточного профессионализма в образовании. Это обучение большому количеству внешних колец в противовес обучению сердцевине. Эту проблему я очень хорошо вижу в цехе.

Когда я иронически говорю о дискуссиях, которые ведут профессионалы — они ведут разговоры не о сердцевине профессии, а о ее периферии. О том, что существенно для зарабатывания денег, но не столь существенно для получения превосходного результата, к которому, мне кажется, мы должны стремиться.

О судьбе цеха отчасти можно сказать так. Я занимаюсь образованием, потому что меня беспокоит судьба цеха. Если говорить, что мы хотим, когда обсуждаем, какие проблемы решаем внутри школы МАРШ. Да, мы пытаемся переосмысливать, пытаемся разгрызть эту сердцевину. Пытаемся, действительно пытаемся вырастить поколение архитекторов, которые будут активны через двадцать лет.

По поводу цеха — это очень важная вещь. Сейчас в

На самом деле проблема архитектора в том, что он будет делать через двадцать лет. Будет ли он задавать новую повестку дня или будет следовать рутинным правилам, которые сегодня присущи этой профессии. В этом смысле я действительно скептически отношусь к нынешнему профессионализму. Он заточен на обслуживание очень простой структуры. Она сложна как конструкция, но на самом деле во многом лишена человеческого смысла.

Юра, ты сам прекрасно понимаешь, что прорваться с человеческим смыслом в этой структуре очень тяжело. Удается не многим, но удается — значит, есть такая возможность. А для многих эта структура — идеальное поле существования планктона, и он прекрасно существует.

Когда я был, простите, вице-президентом Союза архитекторов, я имел дело с этим цехом и должен сказать, что это довольно печальная картина. Поговорить не с кем.

ЮГ: Спасибо. Есть у нас еще вопросы?

Вопрос из зала: Что вы скажете на утверждение Рема Колхаса, что ремесленничество в архитектуре замещается технологиями, и единственное, чем будут заниматься архитекторы — это сохранение исторической памяти. Это вопрос к обоим спикерам.

ЕА: Начинай.

СС: Я тогда буду на разогреве. Колхас вообще известен категоричностью своих высказываний. Например, что города больше нет, мы можем уходить со сцены, конец истории и прочее. С его точки зрения, уже нет места и архитектурной критике, потому что сами архитекторы уже взяли на себя эту функцию. Люди, которые занимаются этой критикой, создают только симулякры деятельности и обслуживают фантомы. Я считаю, это высказывание из той же серии.

Насчет сохранения исторической памяти. Почему именно архитектура должна взять на себя всю ответственность за это важное дело? Недавно мы беседовали с Юрием Эдуардовичем и Алексеем Муратовым, и опять встал вопрос об исторической памяти. Я не помню, кажется, Хаксли замечательно сформулировал, что наличие исторической памяти — это, может быть, главное, что отличает человека от животного. Скажем, лев каждый раз просыпается без воспоминаний даже о вчерашнем дне, не говоря уже о том, что он не знает, что до него существовали какие-то львы. А у нас это наматывается и входит в сущностное определение человека.

Так что я не думаю, что люди сами по себе тяготеют к этому забвению истории. Иногда бывают моменты относительного забвения, иногда вспышки интереса. Сейчас, мне кажется, вспышка как раз

Насчет технологий. Это мы с Евгением Викторовичем отчасти затронули, что технология инструментальна. Это то, что с чего следует начинать. Очень часто встречается, и меня это страшно смущает, что технологический прогресс рассматривается как некоторое стихийное начало. На самом деле, это похоже на утопию начала ХХ века, послереволюционную, когда имелось в виду, что есть некоторая общая вселенская тектоника.

Мы все представляем собой только точки концентрации мыслящей материи. А вся она в целом обладает неким вектором, направлением развертывания в сторону какого-то самосовершенствования. Это такая смесь гегельянства с бергсонианством.

А сейчас в этой роли устанавливается технология. Что есть мир машин, он сам себя развивает, человек — это только один из участников машинной системы. Вскоре человек отомрет, окажется на обочине, возникнет искусственный интеллект, а мы будет должны признать наше несовершенство.

Еще в начале 1990-х я впервые встретился в США с молодыми людьми, которые исповедуют эту идею, что человек должен умерить свои амбиции, смирится с тем, что он уже устарел. Есть искусственный интеллект, и он будет дальше покорять звездные миры, то есть будущее связано только с этим. А человек — слишком грубое, примитивное существо, потому что он сформировался стихийно. Конечно, за этим стоит материалистическая закваска.

На самом деле, «we are the makers of manners» и «the question is which is to be a master». На самом деле, человек появляется… Они придумываются людьми. Эти люди имеют в голове определенные цели, они не работают как зомби или находящиеся в трансе существа, которые эти технологии… Всегда есть понимание задачи, цели.

Вопрос в том, в каком случае технологии сугубо практичны, а в каком случае через создание технологий появляется определенная трансформация сознания. Когда здесь возникает момент автопоэзиса.

В этом случае изобретение технологий тоже можно считать актом создания произведения искусства. В принципе, все виды человеческой деятельности когда-то назывались искусством — arts. Туда входили и технологии, технические навыки тоже назывались искусством. Сейчас это немного отделилось.

Прошу прощения, я, видимо, слишком долго отвечаю. Но я сказал все, что хотел. Спасибо. А вы сами не хотите на этот вопрос ответить?

ЕА: Да ты уж всё сказал.

Вопрос из зала: У меня вопрос по поводу цеха. Вы сказали, что, когда были вице-президентом, приходишь, а поговорить не с кем. Я не архитектор, совершенно из другой области, не имеющей отношение к другим видам искусства. Я знаю, что практически во всех областях такая ситуация. Люди приходят на цеховое собрание, а поговорить не с кем. Все существуют малыми группами. Когда я росла в семье своих родителей в 1970-е годы, они занимались литературой, философией, были в курсе абсолютно всего: что происходит в архитектуре, живописи, музыке. Это было нормой. Все новые тенденции — максимально, насколько информация позволяла.

А сейчас происходит размежевание всего. Может быть, потому что очень много информации. С одной стороны, она доступна, каждый может узнать всё обо всем, если он хочет. А с другой стороны, это и препятствует. Плюс, естественно, нет никакой серьезной критики. Ничего не происходит. Крупные фигуры как-то всё это гасят, умаляют. Людям тяжело пробиться, они всё время борются.

В этой связи у меня такой вопрос к вам. Планируете ли вы в рамках школы МАРШ или в рамках открытых дискуссий какие-то междисциплинарные чтения, обмен опытом между разными творческими цехами?

ЕА: Во-первых, спасибо, что пришли. Очень приятно, что к нам приходят люди из других цехов. Что касается вашего вопроса, то такая практика у нас есть. У нас были встречи с профессионалами из самых разных областей. Например, у меня здесь была очень интересная дискуссия с литературным критиком Анной Наринской о простоте. В этой дискуссии приняли участие философ Александр Рубцов и культуролог Анатолий Голубовский. Была у нас довольно интересная история летом по поводу памятников свободе — «Семь дат», которая была организована InLiberty. Принимали участие композиторы, писатели, журналисты.

СС: Хореографический опыт…

ЕА: Хореографический опыт у нас был в прошлом году и в этом году мы удостоились чести принимать участие в фестивале “NET”. Был опыт архитектурно-хореографических перформансов в новом пространстве Театра наций. Такие культурные междисциплинарные действа у нас постоянно происходят, и мы считаем, что это нормально.

СС: Может быть, надо расширять и интенсифицировать. Современные художники тоже…

ЕА: Современные художники у нас здесь все время на «Критиках». Неделю назад были и Владимир Архипов, и Ира Корина, и кого только не было. Так что мы всячески поддерживаем это, и будем дальше так же действовать. Для нас это очень важно. Я считаю, что это совершенно необходимая двусторонняя подпитка такими разными культурными интересами.

СС: То есть такой синекванон для нашей школы.

ЕА: Синекванон. Абсолютно, да. Есть еще вопрос?

Вопрос из зала: У меня еще в прошлый раз возник вопрос, когда я услышала метафору про борщ. Если продукты в борще — это материальность или материалы, а готовое блюдо — это, как я понимаю, постройка или материальное воплощение, то что, по вашему мнению, рецепт?

ЕА: Рецепт — проект.

(Смех в зале).

СС: Может быть, теория — это рецепт. А проект — это само приготовление.

ЕА: Нет. Проект — это строительство.

Вопрос из зала: Я хочу возвратиться к вопросу о сути и к ядру Сатурна. Что ближе к этой сути архитектуры: научная рассудочность или творческая свобода?

ЕА: Как говорится, спасибо за вопрос.

СС: Вопрос, на который Будда молчал.

ЕА: Для последнего вопроса прямо идеально. Я думаю, что мы с Сергеем разделим ответ на две части. Я скажу — поэтическая составляющая. А он скажет — научная.

СС: Или рассудочная.

ЕА: Рассудочная. И таким образом мы прекрасно завершим сегодняшний вечер. Не согласен?

СС: Согласен. Абсолютно.

(Смеются).

ЕА: Таким образом, поэтическое и рациональное в своем единстве и противоположности. Всё, пять вопросов кончилось.

ЮГ: Спасибо большое. Это было замечательно. Я хотел поблагодарить школу МАРШ. Это замечательное место, и это было удивительно трогательно быть здесь и слушать то, что вы говорите. Благодарю ребят из аудитории и вас особенно, Евгений Викторович, Сережа.

СС: А мы вас. Спасибо всем, кто пришел и слушал.

*Следите за событиями, проводимых проектом *Аудитория, подписавшись её fb-страницу.