Дмитрий Бреслер, Алексей Дмитренко. Бросать живительные «семечки»: прагматика вторичного использования словесного сырья в записной книжке Вагинова

В начале 1930-х гг. поэт Н.С. Тихонов, раскрывая технологию творческого процесса, называет необходимой такую стадию работы над текстом, как фиксация творческих замыслов и идей в дежурной записной книжке, в «складе консервированных впечатлений» [Тихонов 1931: 99]. «Записная книжка обязательна для меня. Она совершенно не стареет. Я пользовался в 1928 г. записями, сделанными в 1918 г., и ничего — все в порядке» [Тихонов 1931: 100]. В случае с Тихоновым, который разбирает в приведенном отрывке свою раннюю поэму «Лицом к лицу» (1924), использование записных книжек — свидетельство единой линии развития его творческого метода. В ином случае, возникшая вдруг, потребность вести записную книжку может сигнализировать о поиске новых поэтических принципов, новом повороте, эволюции творчества писателя.

Единственная известная нам записная книжка К.К. Вагинова имеет название «Семечки». Это многостраничная тетрадь карманного формата в твердом темно-коричневом коленкоровом переплете [1]. Первоначально тетрадь предназначалась Вагиновым для занятий греческим языком: на первых 37-ми листах его рукой выписаны фрагменты из произведений Лонга, Аристенета, Алкея и других авторов; далее следуют списки греческих слов и их значений, а также переводы выписанных текстов.

Тот автограф, что мы называем записной книжкой, следует после греческих штудий с отступом в одну страницу и открывается заголовком «Семечки [Зерна]». Квадратные скобки в начертании заглавия поставлены Вагиновым. Этот факт говорит о том, что «Зерна» являются альтернативным вариантом основного названия. Греческая часть, по-видимому, была заполнена задолго до «Семечек».

Вагинов начал вести «Семечки» с осени 1932 г., примерно за полтора года до смерти. Можно предположить, что подобная организация творческого процесса была для него уникальной. И не только потому, что другие записные книжки Вагинова неизвестны. Появление «Семечек» совпадает с изменениями поэтики прозы Вагинова. Главная цель настоящей статьи состоит в выявлении функциональной роли «Семечек» в рамках этой поэтики.

«“Семечки” — вспомогательный материал писателя, вобравший в себя «кипы мгновенных зарисовок, вырезок, выписок, услышанных в лавках фраз <…> жанровые сценки, эскизы различных частей города». [Вагинов 1999: 232] Самоценность вовлечения рабочих материалов в эстетическое целое проблематизировалась литературной критикой начала 30-х годов XX века. Л.Я. Гинзбург концептуализирует такой «промежуточный» жанр как записная книжка писателя. Выступая в роли теоретика жанра, она публикует и интерпретирует «Старые записные книжки» П.А. Вяземского (Л., 1929). В этом же жанре она выступает как практик — ее собственный писательский «ежедневник» ведется с начала 1920-х годов. Некоторые отрывки зачитываются на дружеских сходках, в литературных «салонах» Ленинграда. Записные книжки Гинзбург печатно оформятся только в конце ее творческой биографии, но и в истории ранней советской литературы она навсегда — «человек за письменным столом» [2].

В рамках литературной ситуации 1920–1930-х гг. выбранный Гинзбург жанр, с одной стороны, встраивается в контекст «монтажной» литературы (для которой характерно орнаментальное повествование, прерывность сюжета, стилевое разнообразие и т.д.). С другой же, актуализация литературного высказывания «внутреннего пользования» характерно в контексте экспансии художественности по отношению к литературной периферии — журнальной смеси, «салонным» roman a’clef — вплоть до полного изживания этой самой художественности представителями «литературы факта», сосредоточившихся на публицистическом письме. Собственную выборку из весьма объемных записей Вяземского Гинзбург характеризовала так:

Внутри каждого из этих жанровых образований <имеются в виду отдельные фрагменты — Д. Б., А. Д.> Вяземский даже традиционен. Но это никак нельзя сказать о принципе чередования отдельных фрагментов. Этот принцип по существу отрицательный. Вяземский как бы уничтожает все возможные мотивировки сосуществования фрагментов. В «Старой записной книжке» отсутствует и свойственная дневнику централизация материала, который стягивается и управляется личностью пишущего, и свойственная мемуарам хронологическая связь. В ней нет ни жанрового единства сборников анекдотов и изречений, ни тематического единства философских фрагментов. Из всех возможных мотивировок остается мотивировка заглавием. Записная книжка и есть форма ничем не предопределенного совмещения материала.

<…> Таким образом, этот гипотетический эксперимент выдает нам основной признак построения, который и оказывается отрицательным признаком немотивированного и умышленно непоследовательного подбора записей. [Гинзбург 2007: 185]

Не обеспеченные никакой крупной повествовательной моделью, осколки разрозненных литературных и бытовых наблюдений собираются в целое только благодаря жанровой рамке записной книжки. Вбирая в себя монтажный «дух времени», автор может считаться «типичным» выразителем эпохи.

Между этой замкнутой сферой душевной деятельности и писательской работой Вяземского было прервано сообщение.

Впрочем, в «Записной книжке» Вяземский демонстрирует себя читателю не только в качестве частного — а тем более внутреннего — человека, но в качестве деятеля. Свою внешнюю биографию, историю писателя и гражданина, имевшую, по его мнению, общезначимый интерес, он тщательно фиксировал и документировал. <…>

«Старая записная книжка» и была выражением того внешнего человека, каким Вяземский являлся в обществе <…>. [Гинзбург: 2007, 187]

Точно так же как прагматическая оптика предвещает более коммуникативное и деятельностное понимание природы языка, эволюция литературных форм выражения человеческой психологии приходит к большей овнешненности и фрагментарности. В таком повествовании о повседневной жизни работают приемы остранения (психологизм «видится», а не «узнается» (Шкловский)) и парадокса (видимое несоответствие между реальным переживанием и его выражением). С помощью этих приемов возможно не только зафиксировать переживание, указать на него, но и вовлечь читателя в ситуацию сопереживания герою во время прочтения. Авторское сознание как объект описания выражено прагматически только в полном объеме текста. Описательные фрагменты, кусочки «разорванной литературной личности» Гинзбург, «внешние, не интроспективные наблюдения над

Человек рассказывает о том, как в 20-м году у него умер пятилетний сын от дизентерии; как он ушел из больницы, уверенный в том, что ребенку лучше, вернулся на другой день и застал агонию. «Так он при мне и умер», — говорит отец, и эту последнюю фразу вдруг произносит улыбаясь, как бы над странным случаем. Я подумала о нелепости этой улыбки и о ее логичности. Вероятно, улыбка была единственным способом произнести такую страшную фразу. Может быть, она была актом вежливости по отношению к собеседнику. [Гинзбург 2002: 59]

Немотивированное на первый взгляд с точки зрения обыденной логики действие героя (улыбка вместо слез) трактуется как залог удачной коммуникации между рассказчиком и слушателем. Так же, выходя на абстрактный уровень коммуникации «автор-читатель», специально немотивированное переключение повествования с одного на другой жизненный сюжет, по замыслу Гинзбург, должно было совпадать с миметической конвенцией «нового» реализма, адекватного современному историко-литературному процессу.

Ведение записной книжки как творческий эксперимент над формой прозаического повествования и нарративной коммуникации — интенция, характерная и для Вагинова. «Семечки» не только вспомогательный материал (как у Тихонова), но и лаборатория новой конструкции высказывания (где структура переходного жанра является необходимым условием для проведения эксперимента — «отрицательный признак», по Гинзбург).

В пандан к цитате из Записной книжки Гинзбург, предложим фрагмент из «Семечек».

— …Станция Уфа, от Уфы село Ломпало, Таш-Баш, татарская деревня. По взятии села Ломпало мы встретили картину такую: были три женщины привязаны к шести деревьям, то есть за ноги, и разорваны. За то, что они скрывали красноармейцев…

Мы в лесу нашли еще четырех. У двоих из спины вырезали четыре ремня и, один был, так сказать, изувечен, отрезаны уши, нос и пальцы — а у четвертого были, видите, изломаны кости и весь иссечен шомполами. <Подчеркнуто нами. — Д. Б., А. Д.>

Казалось бы в этом фрагменте нет ничего, что связывало бы его с идеями Гинзбург о (де)конструировании субъекта высказывания, «разорванной литературной личности». Ужас войны передан натуралистскими экспрессивными образами и в чужом слове, однако в передаче изображения есть остраняющий элемент — речь говорящего, обилующая штампами официального стиля («по взятии», «встретили картину»), неоправданной, разговорной парцелляцией («…и разорваны. За то, что…»), наивной и в

Языковая природа творческого эксперимента Вагинова, по существу, развивает авангардное отношение к языку как тому, из чего творится реальность (creation ex lingua). Согласно В. Фещенко, семиологическое отношение языка и мира в творческих экспериментах русского авангарда претерпевает следующие изменения:

Если у А. Белого слово творит воображаемый «третий мир» символов, а у В. Хлебникова преобразование языка нацелено на преобразование реального мира, то в наиболее радикальном изводе авангардного языкотворчества — в поэзии и философии «чинарей» — язык уже осознается как препятствие в познании мира, а следовательно, ставятся под сомнения творческие потенции языка. Творческий акт теперь заключается как бы в «рас-творени» языка, в сдерживании его энергийного механизма, в «борьбе со смыслом» и в «поэтической критике разума». [Фещенко 2009: 276]

В «Семечках» зафиксирован готовый, но чуждый для Вагинова язык, который не подвергается семантическому или синтагматическому (пере-)структурированию. Однако Вагинов работает с прагматической стороной знака, высвечивая функциональный арсенал непрепарированной речи в ее письменной фиксации. При этом в записях имеются примеры, внешне похожие на предшествующие языковые эксперименты русского авангарда, однако каждый раз они осложнены различным прагматическим значением.

Так, внимание к фонетическому устройству слов обусловлено жаргонно-диалектной лексикой псковщины:

Вместо ч — ц, вместо ц — ч

Цай — чай

Черковь — церковь

В другом случае Вагинова привлекает аллитерация в речи «информанта»:

Под Новгородом столько грибов — хоть косой коси.

Ошибки наборщиков провинциальных издательств можно воспринимать как «словотворчество» на уровне морфологии:

Вместо — Белоусов — Белоусоб

Чем отличалась старина

Умом та блажь поражена

Реальный взгляд на вещи стал

Кузмир наш главный — капитал! [3]

Окказиональное словоупотребление («щели кабинетов») порождает неожиданные семантические сдвиги на грани «бессмыслицы»:

Мы многое видали в щели кабинетов.

Или же, «бессмыслица» при разрыве фразы советским дискурсивным клише «перескочит на сторону»:

В угаре он перескочил на другую сторону лошади.

Подобных примеров множество. Дополнительные (возможные) смыслы, возникающие при тех или иных прагматических «сдвигах», осложняются самой ситуацией ведения записной книжки писателя, в которую помещается чужая «живая» речь. Этап «словесно-ритмического» (Белый), «языкотворческого» (Хлебников), «семантического» (Введенский) [Фещенко 2009: 241] экспериментов сменяет прагматический языковой эксперимент, в котором фактура слова остается нетронутой, чтобы тем больше подчеркнуть изменения, происходящие с целым высказывания при его деконстекстуализации. В поисках адекватного языка описания современной ему действительности Вагинов пользуется не столько языковыми (в смысле langue), сколько дискурсивными средствами (в смысле parole).

Многообразие материала записной книжки Вагинова можно разделить, по крайней мере, на три основных типа записей: словник (часто маргинальной лексики) и спонтанная речь городских окраин, цитаты (всегда подписанные и, по нашему наблюдению, точные) и сюжетные зарисовки, вымышленные Вагиновым ситуации.

Первый тип является основным, превалирующим над другими записями. «Семечки» ориентированы на фиксацию живой речи, которая может быть подвергнута лексикологическому анализу (так Вагинов составляет некоторое подобие словаря «блатной музыки»), или же попросту транскрибирована — отдельное высказывание, диалог, незамысловатая сюжетная ситуация целиком переносится в тетрадь. Цитатный тип записей и явно вымышленные сюжетные зарисовки либо коррелируют с советским (маргинальным) дискурсом в целом, либо являются прямыми вариациями на тему предшествующих «репортажных» записей.

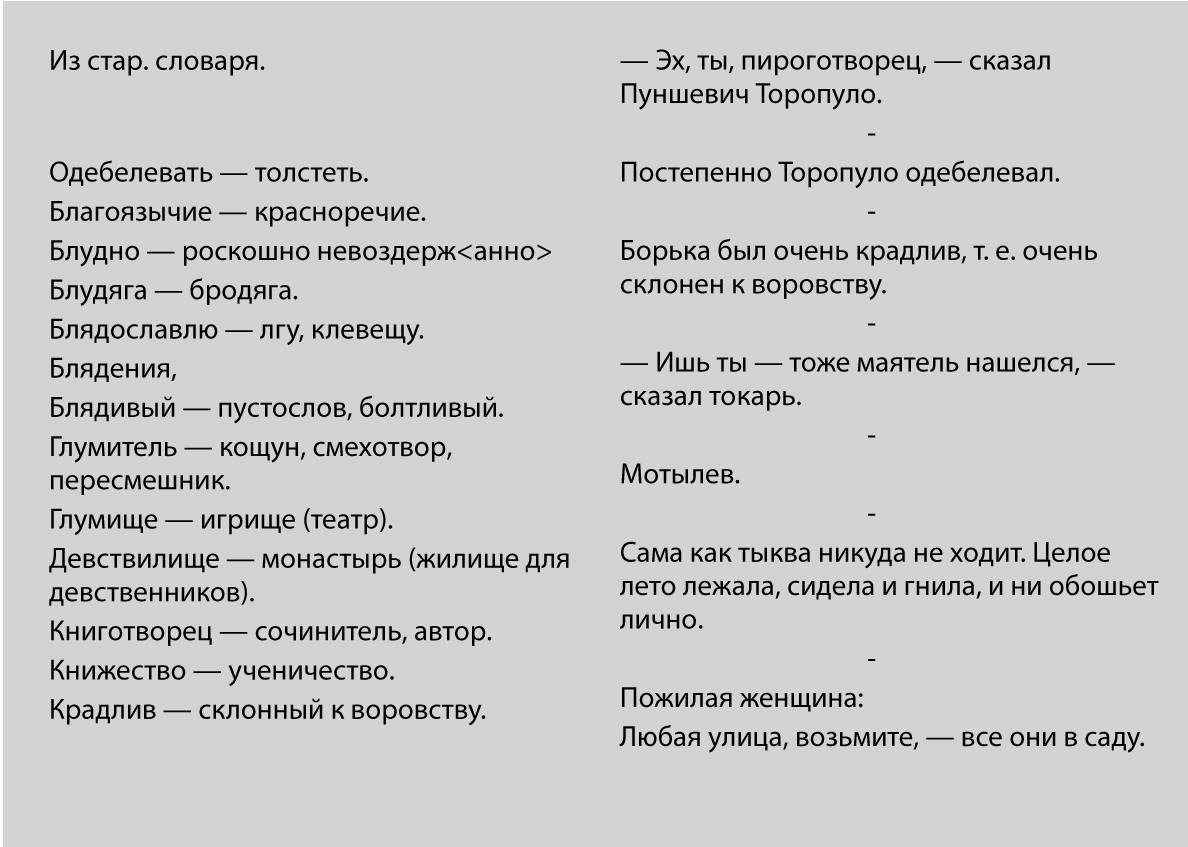

Обозначим некоторые особенности композиционного построения текста «Семечек». Так, часто, однако не последовательно записи на листе расположены следующим образом: левую сторону листа Вагинов исписывает блатными, просторечными, диалектными словами, давая каждому определение, тогда как в правой приводятся короткие случаи, сценки, диалоги, характеристики, услышанные во время той или иной прогулки. В таком расположении материала (см. внизу страницы) заложена динамика его накопления, мы иногда можем проследить, как автор записей гуляет вдоль Обводного канала, по Петроградской стороне или же в южном городе (Ялта, Сухум), внимателен ко всему, что находится вокруг него и многое записывает в тетрадочку. Прослеживается генетическая зависимость правой части от левой, сюжетиков от словаря. Автор сперва усваивает чужую для себя лексику, а затем, использует ее для своих заметок. Такая шаговая последовательность наблюдается далеко не всегда, но постоянно присутствует стремление остранить факты и впечатления при переносе их в тетрадь.

При этом достоверность записей на листе может впоследствии нарушаться. Установка на полевой сбор материала обеспечивает спонтанность фиксации, когда дефиниции уже не фиксируют лексемы спонтанной речи, а в сюжетах принимают участие герои из романов Вагинова, любители кулинарных изысков, Торопуло и Пуншевич.

В пределах текста видна работа по структурированию записей. Вагинов отбирает и повторно записывает некоторые находки. Так, к примеру, заполняется лист, озаглавленный «Детское Село»:

Закричал вальцовщик: Жми гармонь! Девки близко!

Пошла она фраера ловить.

— Пойду газ держать! = пойду пьянствовать

— Ему нравится веселая опера Кармен

Маркер в русских сапогах — «сапожок».

— Я жду вот такую кукулку! — воскликнула некрасивая женщина в оранжевом колпаке, — увидев на руках у женщины очаровательного ребенка.

Говорят, что млечный путь и каракатицы какие-нибудь летают.

— Может быть заблуждаются?

— Может быть.

Ты, как Азеф, и царь батьке и центральному комитету социал демократов и большевикам.

Стал сатанить

— Я тебя, как Чемберлена, поставлю в тупик.

Все эти фрагменты, кроме «Маркера» и «Я жду вот такую кукулку», ранее уже были помещены в записную книжку. В этом случае сам локальный маркер становится структурообразующей единицей. Вагинов отмечает, где именно были услышаны (или додуманы) случаи и зарисовки, и, видимо, при повторном посещении Детского Села он дополняет свежие впечатления уже записанными ранее.

Показательно в контексте вагиновского творчества выглядит реакция на переименования топонимов, представленная в «Семечках». Если в его первом романе «Козлиная песнь» (1928) повествование предваряется рассуждением о двух номинациях центральной улицы Петербурга, в каждой из которых — Невский проспект и проспект 25-го Октября — заключен культурный миф, метафора сменяющих друг друга цивилизаций; то в «Семечках» отражено бытование окказиональных наименований. Выражается не противостояние двух семантических и культурных миров, закрепленных лексически, а новая прагматика речевого оформления городского пространства Петербурга-Ленинграда.

Переименование улиц:

Трипперштрассе — Лиговка.

Памятник А[лександру] III — сват, тесть.

На лиговском арго памятник А[лександру] III — тесть.

— Где поймал сифон?

— У тестя купил.

Характерная для вагиновской мотивики антиномия миров прошлого и настоящего находит выражение в «Семечках», но опять же на противопоставлении контекстов спонтанных бытовых зарисовок и цитат из античной классики (т.е. реального и фикционального) — на структурном (записи идут последовательно) и тематическом (в данном случае, тема достатка и устройства быта) уровнях.

Дети, ложась, улыбаются — говорят: завтра в два часа будем обедать. Детишки — кровь с молоком, родители еле ходят.

Девочка над другой издеваясь: Мы уже керосин получили, а вы еще стоите. Лицо у девочки противное, пожившей женщины.

<…>

Она чихнет, а он в самое ушко — будьте здоровы. Вид у него при этом амура.

Женщины любят изюм, шелковые подушки и байковые одеяла — <…>

В. П. вывесил плакат в уборной:

«Не сиди долго — думай об ожидающем в коридоре». «Граждане, не засиживайтесь — думайте об ожидающем вашего выхода в коридоре».

За неимением бумаги, кто-то употребил этот плакат.

Далее следуют цитаты из античной литературы, которые даны с пометами «Рим»:

На столе его (Карины) часто было до ста фунтов птиц, и также до ста фунтов рыбы, до тысячи фунтов мяса: … Залы и спальни устилал Медиоланскими розами. Флавий Вописк «О Карине»

(Аврелиан)… позволил также знатным и благородным женщинам носить пурпурного цвета платья: а прежде сего употреблялись разноцветные, или по крайней мере цветом похожее на драгоценный камень, называемый опал.

Фл. Вописк «О блаж. Аврелии»

…И сие позорище следующим образом происходило. Большие дерева, вырванные чрез войнов с корнем, привязаны были к бревнам (и на оные дерева накладено было земли, что составляло рощу). Потом в оное место пущено было тысяча строусов, тысяча оленей, тысяча кабанов, тысяча диких коз, также дикие овцы и другие животные, питающиеся травой, каких только можно было тут или кормить или найти. После сего впущен был туда народ, который в сей роще для себя ловил, что хотел. Фл. Вописк «О Пробе»

В «Семечках» не просто эстетизируется маргинальная действительность (что осуществлено Вагиновым в романах 1920-х годов). Вагинов обозначает авангардное отношение к языку маргиналии как к медиатору действительности в социолингвистическом ключе. Происходит переключение регистра авангардного письма с китчевой культуры (условно мотивный и сюжетный уровень) на китчевое восприятие советской риторики. Метафора «чужой речи» становится осязаемой: в пределах «Семечек» создатель записной книжки сталкивается с непонятной, стилистически чуждой, но, в месте с тем, опознаваемой риторикой. Вагинов фактически сводит к абсурду бахтинское понимание диалога, формирующего романное высказывание: «<…> чужое слово не воспроизводится с новой интенцией, но воздействует, влияет и, так или иначе, определяет авторское слово, оставаясь само вне его». [Бахтин 2000: 92] Появляется возможность сместить авторское решение из сферы повествовательных конвенций и основать творческий акт по аналогии с дискурсивным творчеством каждого носителя языка в момент говорения. Результат «прагматического» языкового эксперимента состоит в открытии дополнительных повествовательных возможностей, заключенных в

Дискурс эпохи 1920–1930-х годов, с которым работает Вагинов, обладал функциональной прерогативой социальной идентификации его носителя. В определенном смысле ведение «Семечек» позволяет идентифицировать Вагинова как участника советского литературного процесса. По замечанию Стивена Коткина, «говорить по-большевистски» значит отождествлять себя с советским гражданином посредством использования определенных речевых формул и стиля, надевать на себя речевую маску «большевика».

Я пытаюсь доказать то, <…> что без нее <без социальной идентичности — Д. Б., А. Д.> невозможно было обойтись, и, более того, что она придавала смысл человеческой жизни. Даже если мы считаем эти черты социального облика абсурдными, мы должны отнестись серьезно к тому, был ли данный рабочий ударником или саботажником, победителем социалистического соревнования или «аварийщиком».[Коткин 2001: 281–282]

Однако «Семечки» не обрекают собственного создателя на одну из предложенных крайностей, они могут быть представлены как художественный жест, обращенный к социолингвистическим конвенциям эпохи. Но жест так же строго регламентированный поэтологической стратегией прозаического творчества Вагинова, как и стремлением к литературной социализации.

Итак, материал «Семечек» — записи, цитаты, «словарные» дефиниции разговорной лексики, описательные и сюжетные наброски, — почерпнутый часто при реальном общении, прогулках по городу, представляет собой «дискурсивный фонд» советского общества.

С. Коткин при описании роли языка в процессе социалистического строительства выявляет определенную иерархию возможных «речевых масок»:

Хотя процесс социальной идентификации, требовавший мастерского владения определенным лексическим запасом официального языка, и был столь мощным, он не был необратим. Начать с того, что отдушиной обычно служила брань или то, что называли «блатным языком». Кроме того, из устных и литературных рассказов известно, что человек в один момент своей жизни мог «говорить по-большевистски», а в другой — «как простой крестьянин», прося о снисхождении за свою явную неспособность овладеть новым языком и новыми нормами поведения. [Коткин 2001: 276]

Описанная ситуация кажется неслучайной. Привнесенной позднейшими исследованиями концептуальной категории «говорения по-большевистски» соответствовала полемика вокруг «чистоты языка», связанная с его диффузными прагматическими и стилистическими изменениями в процессе ковки идеологии.

Современники-исследователи отмечали дихотомическую природу новых языковых явлений: с одной стороны это влияние блатного языка («матросского языка») на речь, желание молодежи «играть» в хулиганов, — «анархическая развращенность» речи; с другой — то, что Поливанов называет «славянским языком революции», — ее «уродливая дисциплинированность». [Поливанов 1931: 169]

Первая тенденция свидетельствует о прагматическом коде, который был обусловлен революционными, романтическими стратегиями, освобождающими от тирании языковых правил.

Дело в том, что у этих «хулиганских» слов более богатое (т.е. более обильное отдельными представлениями) смысловое содержание, чем у обыкновенных (а потому и пустых в известном отношении) эквивалентов из нормального языка (и этим более богатым содержанием, разумеется, и объясняется то, что их предпочитают обыкновенным словам). Когда ученик говорит «нафик» или «напсик» вместо «зачем», он ведь мыслит в качестве коммуницируемого комплекса не одно только переводное значение слова (т.е. значение «зачем» или «почему»), а еще кое-что. И если попробовать передать это «кое-что», то это окажется следующего приблизительного содержания мыслью — мыслью, содержащей характеристику обоих участников языкового обмена (диалога): «Оба мы с тобой, — дескать, — хулиганы, или, вернее, играем в хулиганов». [Поливанов 1931: 163]

Вторая — это отмершие языковые шаблоны и речевые клише, лишенные употребления вне иронической модальности. Поливанов приводит такие формулы, как «гидра контрреволюции», «хищные акулы империализма», «установить контакт» и т.д.

И вот в среде с таким нулевым или даже отрицательным отношением, т.е. минимумом заботливого отношения к формам речи, впервые появляется нечто вроде устоев, вроде вех для организации речевого материала публичных выступлений. Этим «нечто» были шаблоны прокламационного стиля, сперва, разумеется, полные смысловой и эмоциональной жизненности, а в конце концов превратившиеся в «славянский язык». А в том, что этот процесс неизбежен, что нельзя десять лет подряд играть одним и тем же смычком, — об этом нам конкретно расскажет история любого изживаемого образа или оборота. [Поливанов 1931: 171]

Подавляющее количество записей в «Семечках» характеризуется маргинальной, «анархической развращенностью» — Вагинов записывает речь городских окраин (рабочих, воров, пьяниц, шулеров, проституток и т.д.). Такой выбор, кроме очевидных практических (параллельный сбор материала для написания истории рабочего движения Нарвской заставы)4 и поэтических (типичная для Вагинова техника апроприации китчевой культуры) критериев, имеет отношение к реализации прагматического языкового эксперимента: это самое «кое-что еще» (Поливанов) становится не только материалом, но и главным инструментом поэтики позднего Вагинова.

Вагинова интересуют случаи словоупотребления, когда в самом использовании языка, сопротивляющемся структурности, возникает новый поэтический смысл. Поэтому в «Семечках» затронуты не все пункты дискуссии вокруг «новояза» (как принято называть язык «тоталитарной идеологии» после известной антиутопии Оруэлла) — скажем, Вагинова не интересует сам по себе «язык революции» (Селищев): лексический состав, словники в «Семечках» не содержат расшифровку многочисленных аббревиатур [5] — но только стилистическая игра речетворчества.

В связи с проблемной стилистикой «новояза», которая противоречит общеупотребительной, в советской лингвистике, по сути, проблематизируется определение речевого акта как языкового явления. Стилистически неудачная фраза признается, тем не менее, действенной. Из статьи в статью кочует пример высказывания типа «Извиняюсь!», сказанного в переполненном трамвае, как предупреждение неминуемых физических действий. Пуристы этим примером клеймили бессмысленность такого выражения, которое не значит «попросить прощение за содеянное» (своей словарной дефиниции). И если А.М. Селищев, автор монографии «Язык революционной эпохи» (1928), находит изменение лексического значения под влиянием родственного варианта польского происхождения (что, по его мнению, только подтверждает тенденцию массивного западного заимствования), то Г.О. Винокур проводит апологию перформативного высказывания:

«Глупым» в языке может быть очень многое. Не так же ли глупо, напр., слово «извините?» или — «пардон», «мерси», «простите», «так сказать», «простите за выражение», «собственно говоря», «конечно» и все те бессмысленные слова, выхолощенные семантически реченьица, которыми мы сыплем кстати и некстати, и вовсе не потому, чтобы мы были особенно вежливы или очень точны в своих выражениях, а потому просто, что так уж устроен наш язык. Есть в языке сколько угодно словечек, и даже настоящих, полноценных слов, которые в определенных синтаксико-мелодических контекстах радикально меняют, а то и вовсе теряют свое вещественное значение. [Винокур 2006: 100] [6]

В одной из записей Вагинов, кажется, предлагает пример подрывающего перформативное использования языка: на место «действий, совершаемых при помощи слов» находятся слова, которые ни в коем случае не должны опосредовать действия.

Странности любви.

Инженер заставлял в известный момент свою любовь называть все своими именами и детально описывать еле им производимое.

Узнали об этом от подруги.

— Ты расстегиваешь штаны, вынимаешь свой … вставляешь……

Она должна была производить точные описания церемонии.

Начало работы над «Семечками» совпадает с тем временем, когда Вагинов был вовлечен в литературные проекты, связанные с именем М. Горького — «История фабрик и заводов» и движение «Ударники в литературу». Согласно призывам, высказанным в центральной печати, профессиональные литераторы должны были поддержать процесс описания деятельности «титульного» класса и создания исторического рабочего дискурса по большей части в качестве наставников рабкоров — писателей новой социальной формации, способных к описанию действительности, основанному на собственном (не-писательском) опыте. В процессе дискурсивного закрепления предложенного материала, его идеологическом развертывании произошло методологическое развоплощение художественного описания. Так произведения рабкоров приобретали характер перформативных актов. Главное преимущество рабкоров состояло в обязательной достоверности описываемых ими событий.

Они, писатели от сохи, не могли домыслить и исказить новую советскую реальность и, с помощью оптики без диоптрий, должны были не только верно описать, но и — на основании этой безошибочной диагностики — исправить, усовершенствовать реальность, указать на недостатки, воззвать к их устранению. Однако перемещенные в литературу факты часто выглядели беспомощно сами по себе — потому что рабкоры не обладали необходимыми писательскими навыками, не владели специфическим художественным языком. Инерция литературной традиции, превратно понятый лозунг «учебы у классиков» обеспечивали неблагоприятные коннотации текстам, стремящимся по ту сторону художественности. Рабкорам нужно было создать свой, адекватный фактам и «самим вещам» язык описания.

Осложненное традиционной литературной риторикой перформативное высказывание рабкоров — в

Список используемой литературы:

Бреслер Д. М., Дмитренко А.Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода «Светлана» и работа над историей Нарвской заставы) // Русская литература. 2013. № 4. С. 212–234.

Бреслер Д. «Семечки» К.К. Вагинова: творческая лаборатория писателя начала 1930-х годов. Русская филология. 25. Тарту. 2014. (в печати).

Вагинов К.К. Полное собрание сочинений в прозе. СПб., 1999.

Винокур Г.О. Культура языка / Предисл. Л.П. Крысина. Изд. 3-е, доп. М.: КомКнига, 2006. (Лингвистическое наследие XX века).

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. / Вступ. ст. А.С. Кушнера. СПб.: Искусство-СПб, 2002.

Гинзбург Л.Я. Работы довоенного времени: Статьи. Рецензии. Монография. СПб., 2007.

Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация) // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001. С. 250–329.

Поливанов Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции // Поливанов Е. За марксистское языкознание: Сборник популярных лингвистических статей. М.: Изд-во «Федерация», 1931. С. 161–172.

Савицкий С.А. Частный человек: Л.Я. Гинзбург в конце 1920-х — начале 1930-х годов. СПб., 2013.

Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). М.: «Работник просвещения», 1928.

Тихонов Н.С. Как я работаю // Литературная учеба. 1931. № 5.

Фещенко В.В. Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве. М.: Языки славянских культур, 2009.

Сноски :

1. В середине 1960-х гг. тетрадь была подарена А.И. Вагиновой Л.Н. Черткову, затем хранилась у Т.Л. Никольской; в 2012 г. перешла в другое частное собрание. На сегодняшний день полностью не опубликована. В «Полном собрании сочинений в прозе» К.К. Вагинова, подготовленном Л.Н. Чертковым и Т.Л. Никольской, с некоторыми купюрами воспроизведены только первые десять листов, что составляет не более десяти процентов от общего объема тетради [Вагинов 1999: 500–511]. Вопросы датировки записей в тетради, семантика названия и другие наблюдения по поводу «Семечек» см. в статье: [Бреслер 2014]

2. Именно такое заглавие имеет ее том воспоминаний, эссе и повествовательных текстов: Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. М.: Советский писатель, 1989.

3. Приведенные примеры были выписаны Вагиновым из небольшого тома стихотворений «Каждый для себя и немногих», изданного на общие средства авторов (Самара, 1885). Опечатки были обнаружены соответственно на с. 6 и с. 77.

4. См. подробнее о деятельности Вагинова в начале 1930-х гг.: Бреслер Д. М., Дмитренко А.Л. Константин Вагинов в диалоге с пролетариатом (литкружок завода «Светлана» и работа над историей Нарвской заставы) // Русская литература. 2013. № 4. С. 212–234.

5. Множество примеров аббревиаций см в Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). М.: «Работник просвещения», 1928. С. 157-196. Ср.: «Иногда он бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще: «Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять!» — добавил он с отчаяньем» (Наппельбаум И. Памятка о поэте // Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. 3-е изд. СПб., 2004. С. 47).

6. Данный случай фиксируется Вагиновым в таком варианте: «Вся Восточная Сибирь прибавляет ко всем словам: — Будьте любезны».

Материал опубликован в #14 [Транслит]: Прагматика художественного дискурса