Психогеография Нижнего-Горького-Нижнего: Кирилл Кобрин о горизонтальных и вертикальных перемещениях

«Психогеография Нижнего-Горького-Нижнего: горизонтальные и вертикальные перемещения»

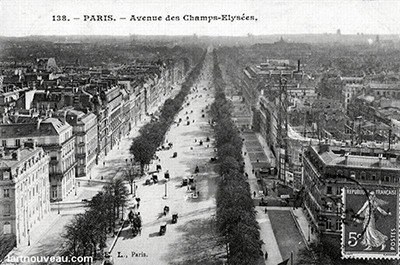

Современный город ведет свое происхождение из середины XIX века, из Европы, если быть точным, из двух городов — Парижа и Манчестера. Первый был перестроен префектом бароном Османом, который превратил средневековый город с узкими, кривыми, темными, грязными улочками в буржуазный, модерный — широкие авеню и бульвары, большие дома, в которых угнездились рестораны, кафе и универсальные магазины, огромные открытые площадями.

Более того, именно Османн, сам того не ведая, оказался одним из авторов деления буржуазного города на три зоны — Зону Работы, Зону Развлечения и Зону Отдыха. До относительно недавнего времени большинство городов модерного типа так или иначе разделялись подобным образом. Приехав в Париж, Вену, Милан или даже Нижний Новгород мы довольно быстро сможем обнаружить тот же самый принцип.

Манчестер — пример города нового типа, возникшего практически на пустом месте. Если Париж, по словам Вальтера Беньямина, был «столицей XIX века», то Манчестер, этот Cottonopolis, был индустриальной столицей мира в XIX веке. По образцу Манчестера по всей Европе и Северной Америке на месте бывших деревушек создавались промышленные города, а в уже существовавших «старых» городах — промышленные районы, совмещавшие заводы и жилье для рабочих.

Наконец, в начале XX века в этой системе появилось важное добавление. Сначала фабриканты с покушениями на филантропию — или даже прямые поклонники «социальной инженерии», как Генри Форд или Томаш Батя — стали строить специальные районы для рабочих, которые уже сложно назвать чисто «спальными» — во-первых, они окружали заводы, а, во-вторых, были вполне самодостаточны, там не только «спали», в этих районах были и магазины, и театры, и школы, и прачечные и так далее. В СССР взяли на вооружение этот принцип, что породило такое явление, как «соцгорода». В конце 1950-х эти идеи вернулись в Западную Европу, уже обогащенные советским опытом; к примеру, в Британии левые местные власти развернули целую программу строительства таких «соцгородов», но опираясь на уже существующие местные традиции отъединенных, самодостаточных жилых кварталов, estates. Ярчайшими примерами британского — самого любопытного, на наш взгляд — подхода стали жилые комплексы Park Hill в Шеффилде и Barbican в Лондоне. Предполагалось, что их жители могут неделями не покидать пределов комплекса (разве что направляясь на работу) — внутри было все, от пабов и прачечных до масштабных культурных центров, театров, кино и проч.

Таков классический город модерности, результат смешения буржуазных представлений о разделении человеческой жизни на периоды работы, развлечения и отдыха (до капитализма подобного деления во всех его строгости и значении не существовало), и социалистической утопии о счастливой жизни обитателя мира тотальной справедливости, который избавлен не только от неравенства, но и от бытовых хлопот. Оба принципа прекрасно ужились вместе; точнее, соцгорода отлично устроились внутри универсальной капиталистической схемы. Любопытно также, что все эти принципы исходят из горизонтального расположения урбанистических компонентов, в них нет иерархии, характерной для средневекового или ренессансного города. Более того, джентрификация старых индустриальных районов и городов также не ломает горизонтального принципа — девелоперы проникают в бывшие рабочие или фабричные районы индивидуально, выборочно, точечно, пока не создают необходимый контекст, благоприятный для того, чтобы данную часть города заселили уже представители совсем других социальных групп и классов. При этом, за бывшими жителями джентрифицированных мест всегда остается выбор — остаться, приноравливаясь к резко возросшим ценам, либо переехать в места подешевле и попроще. Впрочем, в британских городах, особенно в Лондоне, даже каток джентрификации часто останавливается перед микрорайонами муниципального жилья для бедных, council estates. В других странах и городах небогатым везет меньше; наконец, в России и ряде других постсоветских стран богатые вовсе предпочитают создавать себе гетто — что говорит, кстати, о полном отсутствии у верхней части среднего класса социального чутья и политического воображения.

При этом, в Европе и даже в России существуют города, где горизонтальная схема дополняется вертикальной. Чаще всего, это старые поселения, выросшие вокруг замков и кремлей. Как известно, в Средние века центры власти старались располагать на холмах и горах, так что иерархия власти была зримо представлена в городском и деревенском ландшафте. Рефлексия по поводу этого оттиснута в нескольких литературных произведениях периода расцвета буржуазной эпохи — «Бабушке» чешской писательницы второй половины XIX века Божены Немцовой, «Вальпургиевой ночи» Густава Майринка и, конечно же, «Замке» Кафки. С концом «старого порядка», каким бы он ни был, феодальным или абсолютистским, «вертикально устроенные» поселения превращаются в буржуазные горизонтально организованные. То, что было «наверху», либо превращается в аттракцион власти вместо власти настоящей (место туризма, отдыха и проч.), либо там остается реальная власть, но уже другого типа. Однако есть несколько исключений — города, в которых, в силу ряда причин, «горизонтальная схема» наложилась на «вертикальную», в результате чего возник интересный симбиоз. Нижний Новгород — один из примеров подобного «наложения», это город, в котором социальное и

Оттого «психогеография» Нижнего столь странна — ведь необычным выглядит его деление на «зоны». Прежде всего, в нем до сих пор существует разделение между «нагорной» и «заречной» частями — то есть, тем, что наверху и внизу. Еще до начала капитализма в России, наверху, в Кремле, была власть светская и церковная, также там обитали горожане, чье благополучие меньше всего зависело от городской экономики (бояре, высшее духовенство, служилые люди), а также их обслуга. «Внизу», пусть и на «стороне Кремля», жили торговцы и прочие, вовлеченные в экономику рыночного типа. Через некоторое время эти люди перебрались на ту сторону Оки, на перенесенную из Макарьева ярмарку — и в Канавинскую слободу рядом с ней. Еще позже — уже в эпоху «первой индустриализации России», там же, но еще дальше, возник уже чисто индустриальный район — Сормовская слобода. Как мы видим, вертикальное урбанистическое социальное деление города на районы перемешалось с горизонтальным. Со строительством Автозавода в эту схему добавились еще две модели — манчестерская (строительство гигантского индустриального поселения на пустом месте) и фордовская (создание соцгородов). Наконец, начиная с 1960 годов и верхняя часть, и заречная обросли гигантскими спальными районами. В

Горизонтально Нижний Новгород по-прежнему имеет, как минимум, две из трех составные части классического города. В нем есть «зона развлечения» между площадью Горького и площадью Минина и Волжским откосом, и «зона отдыха» — спальные районы. Из этой схемы выбиваются разве что Автозавод и Сормово, образовавшие своего рода города внутри города; там же (плюс Ленинский и Московский районы отчасти) сохранилась и значительная доля «зоны работы», пока еще функционирующие заводы. В

Соответственно, в качестве урбанистического пространства для психогеографических «дрейфов» (о «психогеографии и «дрейфах — см. специальное приложение к этому тексту) Нижний Новгород особенно интересен. По городу можно перемещаться как горизонтально (в Заречной части, да и оказавшись наверху), так и вертикально — из Заречной части в Нагорную, а также в последней — от Рождественской к Кремлю и на площадь Минина (в сущности, есть еще кое-какие варианты). Все эти перемещения — горизонтальные и вертикальные — позволяют «считывать» социокультурное и экономическое устройство города, а также дают возможность заняться археологией его исторических страт, отделяя один слой урбанистической жизни за другим.

Двигаясь по Нижнему «вертикально», мы пересекаем границы зон доиндустриального города, наполненных уже совсем иным устройством жизни; горизонтальное перемещение происходит в пространстве модерности, включающем в себя элементы как буржуазного города, так и социалистического. Как нам представляется, это единственный способ увидеть и понять город как сложноустроенный организм, результат одновременного сосуществования нескольких культурно-исторических эпох, что в свою очередь, является идеальным отправным пунктом для попытки его актуального — а не музейного или журналистского — описания.

Приложение о «психогеографии» и «дрейфе»

Никто не знает, кто придумал слово «психогеография»; по крайней мере, у Ги Дебора «психогеография» впервые появляется в статье «Введение в критику городской географии», опубликованной в 1955 году в “Les Levres nues”. В ней он называет тот Париж, что был создан в середине прошлого века бароном Османом, «городом, построенным идиотом, полным шума и ярости, не значащим ничего». По утверждению Ги Дебора, «психогеография» (скорее — практика использования разнообразных психогеографических техник) призвана вернуть значение этому городу. И городу вообще. Интересно, что, хотя речь идет о ситуационистах (сначала они называли себя «леттристами»), то есть, революционной, радикальной группке маргиналов, особенно знаменитых хаотическим хулиганством, тотальным пьянством, пристрастием к наркотикам, анархическими взглядами и полным отрицанием любого истеблишмента (даже сюрреалист Бретон казался им обуржуазившимся оппортунистом) — с самых ранних этапов их деятельности в разговорах о «психогеографии» возникает оттенок «возвращения чего-то», «переоткрытия старого», в конце концов, возникает история. Дебор и его компаньоны (а после периодических безжалостных «чисток в рядах» — и враги), безусловно, стали бы решительно возражать против такого утверждения, но это (увы для них и слава Богу для нас) — факт. Тема «возвращения старого, утерянного смысла» в связи с перемещением между некими топографическими точками просуществовала в околоситуационистских текстах до сегодняшнего дня, когда она приобрела уже литературный характер (который, опять-таки, Дебор сотоварищи не одобрили бы). «Присутствие истории» в таком типе дискурса нарастало; в конце концов это привело к тому, что сейчас «психогеография» имеет отношение исключительно к прошлому, а не к будущему или настоящему, на чем настаивали парижские радикалы пятидесятых годов прошлого века, изобретшие и термин, и — что для них было важнее — соответствующую практику. Сегодня «психогеография» — не о революции, а о преследующем нас (нереализованном) прошлом, о вечно присутствующем, дразнящем призраке его. Если Ги Дебор, Иван Щеглов, Изидор Изу, Мишель Бернштейн и другие намеревались послать к чертям весь окружающий их порядок вещей, то новые психогеографы меланхолично фиксируют материальные остатки того мира, который собирались послать к чертям их предшественники — а также ментальные остатки того самого революционного намерения. «Психогеография» во многом превратилась в «хонтологию» (hauntology); призрак несостоявшегося будущего в декорациях потерявшего смысл прошлого — вот чем кончилась затея парижской шпаны пятидесятых. Этот конец зафиксирован в лучших книгах, написанных в Европе в последние лет двадцать — в «Кольцах Сатурна» и (в меньшей степени) «Аустерлице» В.Г. Зебальда, в многочисленных сочинениях Иэна Синклера, в романе Тома Маккарти «Когда я был настоящим», в «Новых руинах Британии» Оуэна Хэзерли, в прозе последних десяти лет Андрея Левкина и даже в лондоноведческих книгах Питера Акройда.

В свою очередь, идея «реставрации», «возвращения» утерянного смысла городского пространства коррелирует с другой важнейшей идеей «психогеографии» — идеей «времени», точнее, «идеей разделенного капиталом времени», времени, отраженного, «наложенного» на устройство города, на его карту (кстати говоря, идея еще сюрреалистов). Разделение города на районы, соответствующие разделению времени на «работу» и «досуг», должно быть уничтожено, считала команда Дебора, и «психогеографический дрейф» по урбанистическому океану — лучший инструмент этой истинно подрывной стратегии.

Именно поэтому дать точное определение «психогеографии» просто невозможно. Оно разное в разных ситуациях; «ситуационизм» в той же степени является порождением «психогеографии», как и «психогеография» есть порождение «ситуационизма». Это еще более очевидно, когда мы говорим об «исторических ситуациях».

В этом смысле интересна концепция «нового Вавилона», придуманная Констаном (Constant Anton Nieuwenhuys, Констант Нивенхейс — голландский художник, социальный утопист и проч.). Само ее существование говорит о том, что для леттристов, ситуационистов и людей, которые находились рядом с ними, проблема «города» была ключевой, что понятно, учитывая антибуржуазный характер всего этого движения; ведь «город» — не только Нового времени, но даже и средневековья отчасти — есть порождение буржуазии и «буржуазности» как духа, способа мышления и организации времени, что в данном случае особенно важно. Психогеографы бродили по городу, «дрейфовали» (derive), проходя сквозь городские водовороты и течения; некоторые же мечтали об иных, совсем иных городах, которые отменили бы «буржуазный урбанистический проект» — прежде всего, как мы говорили, в отношении разделения городского пространства в связи с классическим буржуазным разделением времени. Оттого и возникают такие проекты, как «Новый Вавилон». Тут следует вспомнить ментора и друга Констана, архитектора Альдо ван Эйка, автора странной городской концепции, в основании которой лежит идея «порога» — не как разделяющей линии или границы, а, наоборот, чуть ли не соединения различных пространств (и создаваемых ими возможностей) города. Американский исследователь движения ситуационистов Маккензи Уорк пишет: «Ключевым является осмысление строительных форм скорее в терминах времени, нежели пространства, времени, которое невозможно измерить». Очевидно, что эта попытка «отменить разделение времени капиталом» — со всеми импликациями этого разделения в виде больших городов, уклада жизни, экономики труда и досуга, то есть, вообще всего, из чего состоит современный мир (попытка крайняя, ибо что может быть радикальнее такого?) — осуществлялась людьми из леттристского и ситуационистского движения (и вокруг них) двумя путями. Первый — более традиционный для авангарда, утопический, путем создания нового «места», где решительно отменены установления «старого порядка»; нового места, основанного на совершенно иных принципах. Но только второй вариант по-новому революционен. Это психогеография, отменяющая старое разделение времени в уже существующих городах. Для такой практики не нужно ничего — ни строительных материалов, ни проектов, ни стоящей за ними идеологии. Перемещение по пространству, дрейф сквозь нерасчлененную массу города, хаотичная фиксация происходящего вокруг, апроприация города в качестве набора ситуаций, в которых отменяется как социальная и культурная иерархии различных районов, улиц и строений, так и более глубокая иерархия, связанная с расчленением времени. Второй путь единственно возможен в сегодняшнем мире, озабоченном не столько созданием нового, сколько разумным и экономным использованием уже существующего; так и психогеография работает на, так сказать, местном сырье и биологически чистыми методами. Психогеография — единственно возможная революционная практика эпохи всеобщего помешательства на разумном использовании ресурсов. И что самое удивительное, главным таким ресурсом является история.

Здесь стоит вспомнить историю «контргеографии» в послевоенной Франции, связанную с именем социолога Поля-Анри Шомбар де Лова (Paul-Henry Chombart de Lauwe). В 1952 году Шомбар де Лов выпустил монументальное исследование о Париже, где совместил планы районов города, аэросъемку, «полевые исследования», включающие интервью с жителями, рабочими и так далее. Как пишет Уорк, технологии (а Шомбар де Лов был летчиком во время войны) дали ему возможность «увидеть классовую борьбу с птичьего полета». Странно, что Уорк не упоминает в этой связи «школу “Анналов”» — и, особенно, Броделя с его книгой «Что такое Франция?». Эта «новая география» (даже «новое градоведение») стала во многом не только основой психогеографии в ее скорее рефлексивном и познавательном виде (а не революционном, конечно), она особенно важна сегодня — и в качестве некоего нового, «современного» знания о прошлом, и как некий челнок, прядущий нить между этим знанием и нашей рефлексией о будущем.

Впрочем, сам Шомбар де Лов был «соблазнен» градостроительными идеями Ле Корбюзье, что сделало его мишенью для атак леттристов, которые строительству новых кварталов явно предпочли прогулки по уже имеющимся. И здесь еще один урок Дебора, Щеглова и их компаньонов — это неотрефлексированный ими принцип «экономии», жизни в уже существующих обстоятельствах, среди уже существующих вещей, а не создание новых. Каким-то боком их теории (пожалуй, даже «практики», прежде всего — загадочного detournement’a, «смены курса», «обходного использования существующих вещей», «похищения готовых вещей с их последующим использованием не по назначению», так громоздко можно перевести это слово) отозвались в той самой последней утопии, которая разворачивалась (и отчасти еще разворачивается) перед нашими глазами — утопии экономного будущего, использующего минимум новых ресурсов, eco-friendly мира. Впрочем, суть тут в ином — в том, что «действия» (прогулки и шатания по городу с параллельной фиксацией происходящего вокруг и в сознании) суть способ рефлексии, что, в свою очередь может быть единственно революционной и практикой, и теорией.

С точки зрения леттристов, город есть эстетическая практика, несводимая к интересам государства или рынка. Город является, согласно теоретическим восклицаниям Щеглова, Дебора и некоторых других, чуть ли не океаном, с его течениями, впадинами, водоворотами и так далее. Задача психогеографического «дрейфа» — пройти через все эти течения. Город аналитически нерасчленим и нерефлексируем, несмотря на то, что аналитический инструментарий используется для погружения, прохождения сквозь него. Аналитизм здесь предлагается самый что ни на есть формальный, вроде фиксации происходящего вокруг и написания отчетов о прогулках, шатаниях и поездках. Впрочем, такого рода отчеты и реестры все равно опираются на некую базу, бэкграунд знания об этом месте, в том числе исторического, социологического и много чего еще. Иначе «дрейфа» не получится; «империя знаков», вроде бартовской Японии, не является объектом психогеографа — точно так же, как и попытки описывать города как артефакты, сами по себе прекрасные (как Рескин писал о Венеции), но не являющиеся ни революционным актом, ни жестом low theory. Еще меньшее (даже не никакое, а с противоположные знаком) отношение к психогеографии имеют «культурные» поп-книжки, повествующие об «интересных заграничных городах», где эти города рассматриваются как буржуазный туристический объект, продающий удовольствие людям, находящихся «на отдыхе». Такого рода описания суть просто часть капиталистической апроприации времени с его делением на «рабочее», «развлечения» и «отдых для восстановления сил».

Органицистская концепция города, уподобление его Природе, безусловно есть ультраромантический подход, который роднит леттристов (а потом ситуационистов) с Нервалем, Бодлером, Рембо. Психогеограф в изначальной версии как мне кажется, равнодушно и отстраненно фиксирует происходящее вокруг него в городе, его «дрейф», будучи несом «городским океаном», не растворяется в нем, остается отдельным, обособленным. Вот здесь, кажется, в игру вступает знание о городе, «до-прогулочное», своего рода «нулевой цикл» сознания психогеографа. Собственно об этом и пишет Дебор в письме художнику, одно время активному участнику Situationist International Асгерну Йорну: «Я согласен с вами в вопросе о времени. Акцент на не подлежащее сохранению искусство или на любую иной сознательно “прямую” деятельность ситуационистов не является — и никогда не был — выбором между амнезией и отвержением истории».

Еще раз: утопия леттристов, психегеографическая утопия, по мнению некоторых исследователей, заключалась в том, что они — превратив город не в место для «полевых исследований», а в «игровое поле» (Дебор испытал огромное влияние “Homo ludens” Хейзинги) — уничтожали роковое разделение времени капиталом на «труд» и «досуг». Это неразличение, попытка отказаться от процедур разделения, иерархии и порядка еще раз демонстрируют нам ультраромантический характер этого движения, с его дифирамбами хаосу и беспорядку — но, заметим, не Природе и «естественному человеку». Нет ничего более далекого от руссоизма, чем психогеография. Дебор и компания не избегают «искусственного» в пользу «естественного»; «искусственное» с «естественным» просто не различаются, и то, и другое естественны, поскольку существуют в городе, этом, как пишет Уорк, «взаимодействующем пространстве». Дуализм Природы и Культуры здесь просто снимается за неимением как одного, так и другого; перед нами вовсе не оприродовливание Культуры, не онтологизация ее в духе позднего Лотмана и других — и, конечно же, не прогрессистское окультуривание Природы. Город отстоит от психогеографа, он отделен, странным образом гомогенен и сложен одновременно, он аиерархичен (оттого не является Культурой) и состоит из плодов рук человеческих (оттого не является Природой). Это что-то совсем особое, какой-то момент подключения к странной энергетической сети, слабая точка мироздания капитала, где находится некий рубильник, рванув который, можно «выключить» это мироздание с его порядком и уложенным в фабричные кусочки временем.