Люба Макаревская. Сломать красоту

В текстах Любы Макаревской (сокращение имени здесь не столько маркер «инфантильности», сколько своеобразное самоумаление) противопоставлены статичная, словно бы обернутая в целлофан среда и уязвимый, виктимный субъект (женщина). Любое проявление внешнего мира воспринимается как насилие по отношению к телу, также окутанному воображаемой, галлюцинаторной пленкой унижения. Можно сказать, что Макаревская стремится разыграть — или, как сказал бы Делез, подвесить — сцену встречи палача и жертвы, рассматривая ее подробно, словно в операционной или прозекторской. Подобная сцена, согласно Макаревской, является установочной для мироздания вообще, именно в ней корень всех отношений между пребывающими в разъятости вещами и телами. При этом социальные отношения и исторические сюжеты служат для Макаревской (необязательными) декорациями, в которых вновь и вновь развертывается (что отражается и на предъявляющем свою структуру рисунке стиха) дезинтегрирующая коллизия этих текстов.

Д.Л.

Болезненный рисунок

твоего горла

и медленное притупление

восприятия

словно от эха

далекого смеха.

Желание отдаться

свету

его проводам

его паутине

как поцелуям

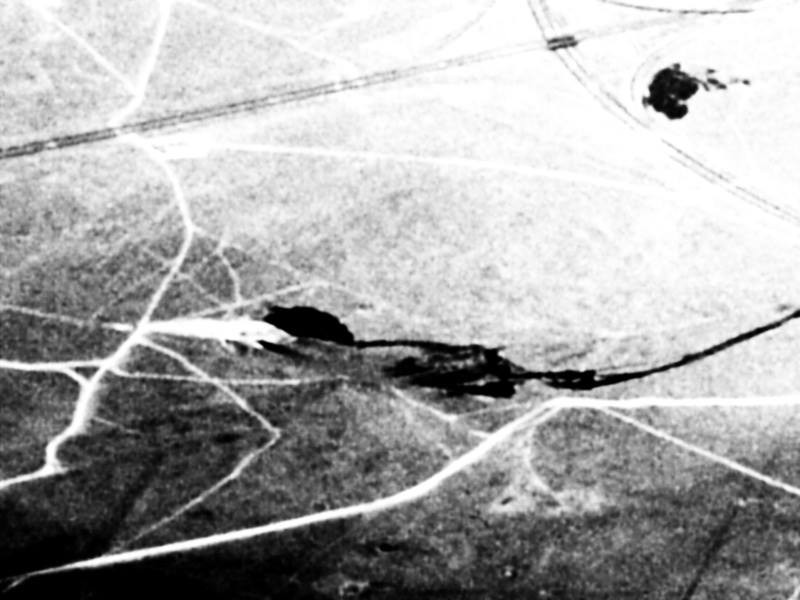

Когда она увидела

желто-серый

колодец двора

куда ее вывели

равный глазному

дну чудовища

Она смогла

только засмеяться

прикрывая свой

рот небольшой

ладонью

за секунду

до выстрела

Исчисление времени

после смерти

и исчисления

всего что бы

я хотела сказать

тебе обращая

свою речь

в клятву

Вдруг наполнилось

кровью

захаркало кровью

стало кровью

и перестало быть

важным

Осталось только

небо

его холодное, но

никогда не статичное

движение

даже в глазах

расстрелянной

«Комната»

Они снова и снова

идут в дальнюю комнату

дома утерянного

до войны

чтобы заняться

любовью.

Они возвращаются

в эту рассеченную

солнцем комнату

и им кажется

что все ее стены

натерты мылом

и пахнут им.

И когда он снимает

с нее блузку

ее дрожь

заменяет собой

белое круговое

движение воздуха

и его мучительное

выражение лица

застывает в ее крови.

И свет заполняет

собой всю

пахнущую мылом

комнату

как взрывная волна

ее последствия.

И они видят солнце

и память становится

только заменой

зрения теперь

когда она лежа

в его руках

видит как воспаляется

солнце.

Она надеится

запомнить это

эхо света

на своей и его

коже

до столкновения

со временем.

/И язык пенится и исчезает./

И дальняя комната

дома

вся искрится

и светится от слов

переполненных любовью

до войны

и после

после

после

нее.

А потом он

ударил меня

и я ударила его

в ответ только

чтобы получить

удовольствие

сломать красоту

чтобы увидеть ее

Вспомнить

как любимое лицо

с мороза

собственные пальцы

когда холодный ожог

утверждает кожу

/как удар/

И я вынесла себя

за скобки языка

разрезанного

сопротивлением

Снег — это

только еще

один опыт

опыт сияния

и ему нет

конца.

Она гладит свои

перебинтованные руки

словно узнает

их заново

как отделяемый

от кожи озноб

после дней тепла.

Слюна приобретает

цвет золота

и живое воспаление

заволакивает пленка

первого холода.

Как говорят

с друг другом

после войны?

как мы станем

говорить

с друг другом

после войны?

Мертвые точки

в сознании

огибают сами себя

точно первые

снежинки

на канатах ветра.

Упражнение по удалению

памяти.

А потом я решаюсь

вспомнить

решаюсь на воспоминание

как на опыт боли

и приговариваю

себя к нему

как к твоему

телу.

Чтобы ужас

смог вылизать

мой рот

как любовь

до конца

до черной пустоты

тоннеля

до нахождения

в ней

как во чреве

зверя

как в себе самой.

В излучении света

не света?

мы шли друг к другу

как равно удаленные

фигуры заряженные

на смерть

чтобы я только

могла сказать

тебе

через это

минное поле

или рассвет

восстающий

в горле

отрезанное от всего

пожалуйста

и взглянула

на необратимо

измененный состав

пространства

как медсестра

посмотрела бы

на спирт

в ране.

В истончение ткани

представить себе

разрез воздуха

как разрез

кожи

перелом кости

и прикосновения языка

к нёбу больного

короткое замыкание

вначале фиксации

фаз убывания

и я размыкаю

руки словно

глаза

чтобы слезы

обрели себя

изымая все

опустошение

из расчлененного

растерянного

цветения

сирени.