Катя Хасина. Замкнутость, в которой мы оказались сегодня, отлична от вымолчки, которую мы выбирали в некоторые дни

Катя Хасина — художница, чья практика обращена к проблемам репрезентации знания и власти перевода. Работает с текстом, иллюстрацией и речью.

Окончила Институт Проблем Современного Искусства (2018), участвовала в Лаборатории Художественной Критики (2019). Избранные проекты: «Безвихрастый умножает скуку, с — отмерший перламутр, полая загадка» (галерея ISSMAG, Москва, 2020), серия событий «Пять докладов о чешуйчатости» (Labs, ЦТИ Фабрика, Москва, 2018). Участница групповых выставок «Мифы и легенды повседневной жизни» (Новое Крыло Дома Гоголя, 2018), «Юдоли» (галерея Триумф, 2017), «Чердак. Сеансы фантомной связи» (мастерская Ильи Кабакова, 2017) и др. Живет и работает в Москве.

Воображение, купированное отсутствием движения и болезненной невозможностью прогноза, извивается, как лишенное привычной нагрузки тело, пытающееся уснуть. Как оно вьется? Это движение повтора, это цикл знакомых позиций. Левый бок, правый бок, спина. Как эмбрион, как плоскость, как зверек.

В дни изменчивости, когда воображение будущего сжато невозможностью бытового прогноза с одной стороны, и тревогой — с другой, не-чистая (не-детская) скука оборачивает взгляд к прошлому и к среде. Укрытым локдауном, схороненным наступающей нищетой, осыпанным обломками планов и собственными ударами по губам (взгляни на эту горсть привилегий и умолкни) — что нам остается? Документы манят мнимой неизменностью; мысль собирается вновь, когда бесконечный скроллинг прерывается объектом, обладающим телом.

Я хочу уступить этой защитной скуке и обхитрить ее — рассеянный блуждающий взгляд, обернутый в прошлое, — сконцентрировать — и описать увиденное. В этом эссе почти нет историзма: несмотря на проделанную работу с архивом, документы памяти, объекты, следы и фотографии в данном тексте не углубляются во времяени, а роятся вокруг меня, пока я заперта в квартире своего отца. Такой «плоский» подход отчасти связан со спешкой (неделя!) и моей некомпетентностью, но у него есть и другая причина: каждая единица воспоминаний, упомянутая здесь, связана с изоляцией. Если расставить их рядом, если сплести их в нарратив, если впитать их и присвоить — не станет ли сегодняшняя изоляция менее одинокой? У моей изоляции появились сестрички. Если рассмотреть их — не станет ли сегодняшняя замкнутость понятней? Это опасная конструкция, закрывающая глаза на контекст; но это не аналитика и не ответ, а упражнение и игра.

**

Чтобы обернуться к документам, мне нужно сначала развернуть пространство. Не обращайте внимания на физическую путаницу,

Первый слой. В детстве это место было пространством романтического: тогда здесь жила моя бабушка Наталья Силовна Шлегер-Заскальная, и квартира была захламлена остатками антиквариата, мелкими советскими интеллигентскими сокровищами, следами дореволюционного мифического благосостояния, камнями, обширной библиотекой, пылью, вросшей в мебель, и мелким милым мусором. Вещей было необозримо много, они двигались и сваливались, они отдавались и возвращались на места; вещи бесконечно описывались и оживлялись. Власть родителей оставалась за дверями этой квартиры, и пока я была здесь, я чувствовала себя и защищенной, и самостоятельной; признаю, это был специфический педагогический подход с точки зрения отношений бабушки с родителями ребенка, но горизонтальность, сказочность, беззапретность (а оттого — тайность) и литературность дружбы с ней оказали на меня огромное влияние. На излете моего пубертата здесь случился пожар, убивший бабушку, ее сиделку и все вещи, с которыми я разговаривала.

Мне казалось, что я недостаточно страдаю: мое горе от потери сворачивалось в себя, когда я оказывалась на погорелье, и жуткая ирония выросшей романтичности этого места увлекала меня. Дубовые угли, хранившие форму резных капителей шкафов и тумб, нужно было перепрыгивать, а смерть бабушки снимала ограничения — теперь не было «взрослых» ящиков, теперь не было «неигрушечных» объектов. Черные книги, черные скульптуры, черные камни, черные ткани. Мне казалось, что я недостаточно страдаю: моя смешанная со стыдом игра в находки не доставляла ни удовольствия, ни боли; как лицо иногда кривится в усмешке от ужаса, так и тогда мое отчаяние проявлялось хищничеством.

Второй слой. После пожара квартиру пришлось подвергнуть радикальному ремонту, чтобы вывести запах мертвой гари, запах остановленного огня (он не имеет ничего общего с запахом печного дыма, он отвратителен, как будто в нем и состоит ужас потери — ужас остановки) и чтобы вывести черноту. Чуть изменилась планировка, и новая мебель встала аккурат не в те места, где стояла прошлая; всё говорило: мы не те, тех больше нет, не плачь. Мы жили здесь по очереди с отцом, и впервые я расплакалась, когда ночью заметила, что блеск нового зеркала отражается в гладкой двери так же, как отражалось старое; второй раз — когда заметила контрформу кровати: пустующее место рядом с ней совпадало с местом узкой детской кровати, на которой спал папа, на которой спала я, на которой сожглась бабушка.

Третий слой. Несколько лет я жила здесь в отсутствие хозяев — иногда месяц, иногда год, но всегда ненавсегда. Я живу здесь, но стараюсь не оставлять своих следов.

Есть несколько причин, по которым я пишу об этом месте; помимо очевидной (это среда, в которой я заперта несколько недель или месяцев, и отношения с ней неизбежно подвергаются пересмотру), есть еще другие (как опыт места): во-первых, после смерти мужа, бабушка не выходила из дома около 10 лет, и ее мир сомкнулся до нескольких комнат; во-вторых, сохранившиеся документы и фрагменты архива так или иначе связаны с изоляцией. Это и письма из лагерей от репрессированных родственников, это и пейзажи, написанные в жизни за 101 километром (высылка из столицы жены и детей «врагов народа»), это и обернутые картоном листы с тайным самиздатом (изолированная литература, изолированное письмо, тайна переписчиц), это и тревожные дневники осевших в деревне стремительно беднеющих дворян. Квартира в отдаленном спальном районе, полученная взамен снесенной старой застройки в центре, как будто и сама является незаметным в своей отделенности памятником изоляции. За что мне зацепиться? Я зацеплюсь за те фотографии, на которых не узнаю лиц.

Моя прабабка Елизавета Владимировна Шлегер — куда менее известная, чем ее тетка, моя двоюродная прапрабабка, Луиза Карловна Шлегер (авторка первого букваря и теоретикесса дошкольного образования, работавшая над становлением институтов детского образования и основавшая первый детский сад в СССР — какая ирония, все, что презиралось как пережиток советского в годы моего детства), занималась воспитанием детей в больницах. За её авторством вышло несколько теоретических трудов, художественная книга о дружбе мальчиков, попавших под трамвай и соседствовавших в больнице, ряд статей и докладов. От нее же остался альбом с фотографиями из детской туберкулезной больницы.

Это 1950 год: мучительное восстановление после Второй Мировой, холодная война и новые волны репрессий; палаты залиты светом. Конкурсы, поделки, учеба, упражнения — как сдержать детскую тоску, как ненадолго затмить печаль и бесконечную скуку? Сколько часов в постели ум ребенка пусто спокоен — после боли, после операций, после приступа затяжного кашля? Как часто плачет, как часто слышит плач? Сколько месяцев прошло и сколько месяцев пройдет до дня, когда тебя заберут из больницы? Как сильно ты тоскуешь? Какова твоя боль?

Я пропустила детский сад, но однажды оказалась в санатории. Я помню только своего компаньона по столу: я болтала весь обед, а он вовремя улыбался, съедал сначала свою порцию, а потом и подсунутую мою. Нам было почти весело вместе, но на тихий час нас разлучали, и скука, которая овладевала мной в кровати, за час доводила меня до исступленной печали; слезы не поощрялись, и спустя неделю я просто свалилась с нервным жаром. Тогда меня забрали бабушка и дедушка, и на той узкой кровати я отлеживалась, пока травма отделения от близких и столкновения с другими (и людьми, и предметами, и режимами) не утихла. Бабушка читала мне книжку про мальчиков, сбитых трамваем.

Лежа, мы вглядывались и оживляли окружавшие нас пятна и предметы; строго соблюдая постельное заточение, тренировали память, повторяя себе сказки. Кажется, сегодня мы вынужденно становимся в положение детей: решения, которые мы принимаем, почти не имеют веса, деньги на глазах становятся игрушечными, правительство то наказывает, то журит, то хвалит за послушание. Забавно, что представители власти и используют, и отрекаются от привычной патриархальной отеческой интонации (мы нашли вам новых взрослых). Чем мы занимаемся, когда отвлекаемся от работы и заглушаем гул новостей? Мы оживляем старье; мы повторяем.

Кроме букваря Луиза Карловна занималась и другими материалами для занятий: раскрасками, прописями, загадками. Успокаиваться, повторяя, и повторяя, узнавать новое — видеть и делать это лучше. Конкурсы, поделки, учеба, упражнения — как сохранить способность думать о

Удивительным образом почти все документы изоляции, обнаруженные мной здесь, связаны с педагогикой, наукой о воспитании; что, если допустить, что это не ошибка нерепрезентативной выборки, а распространенная реакция на ограничения движения? Воспитывать себя и детей, надеясь на изменения; заниматься, чтобы не замечать уходящих дней; прикладывать усилия к тому, что подвластно.

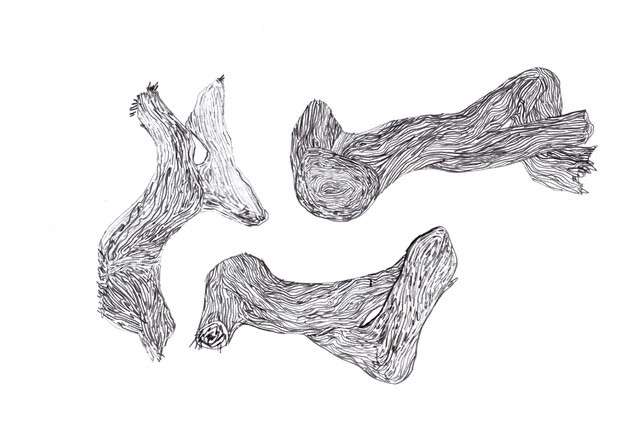

Воображение, купированное отсутствием движения и болезненной невозможностью прогноза, извивается, как лишенное привычной нагрузки тело, пытающееся уснуть. Я пересматриваю альбом день за днем; так и иначе обвожу по кальке пятна и лица — рифма глобуса и бритых детских черепов, постановочное усердие, смятые простыни и праздничные костюмы: ты будешь капусткой, ты будешь подсолнухом. Выставка округ буфета, белые наряды. Неаккуратный блэкфейс на празднике мира.

Чувственность, черствость, чувственность, вымолчка и тупичок: рисунки, которые я сделала, только проявляют не-повторимость этих фотографий; с каждой копией они кажутся мне все загадочней. Мне хотелось извернуть эти фотографии к себе, сделать их прописями, повторять их, пока иная изоляция не станет знакомой. Но этого не случалось; в этих фотографиях проявлено очевидное, но и ключевое различие той и этой изоляций.

«Мы» изнываем от избытка информации, избытка образов, избытка неразличимых развлечений, от чувства вины за тех, кто продолжает работать и лишен возможности запереться, от потери работоспособности и вялости мысли; «Они» скучают на инфекционном острове, оторванном от мира. Информация, изображение, занятие, любое новое прерывает вязкость их рутины; нашу рутину сверхпотребления контента на минуту разрывает как раз пустой рассеянный взгляд. Повторяться и повторять, чтобы замедлиться; калька, повторяющая кальку — документ терапевтической скуки. Сегодня, будучи окруженными педагогическими призывами заняться собой, заняться образованием, узнавать каждый день еще больше нового, усилием может быть нестыдливый отдых. Возможно, нужно позволить себе вялость, позволить слову и тексту быть слабыми, уступить рассеянности и блуждающему взгляду. Не коря себя за низкую продуктивность, позволить рассеянности воспитать тебя.

У воспоминаний нет кульминации, они волнообразны. Я хочу, чтобы это эссе было волнообразным; я хочу, чтобы оно было подобно детской скуке. Дети легко отвлекаются от