Жанин Шассге-Смиржель. Женское чувство вины

Этот текст — отрывок статьи французского психоаналитика Жанин Шассге-Смиржель. Ее размышления о специфике эдипова комплекса у девочек отталкиваются от ужасающего образа всемогущей матери и трудностях идентификации с любым из родителей.

На примерах из клинической практики Шассге-Смиржель старается отследить причины этого конфликта и задает направление мысли для примирения с ним.

Конфликтный выход из женских проблем: идентификация дочери с пенисом отца

ЭДИП: О, чужестранец, мне она сказала, — Ее глаза ведь нам обоим служат.

АНТИГОНА: Мы счастливы твою исполнить волю.

ЭДИП: Где, где вы обе?

АНТИГОНА: Вот мы подошли.

ЭДИП: О, милые!

АНТИГОНА: Отцам все дети милы.

ЭДИП: Два посоха моих.

АНТИГОНА: Две злополучные опоры злополучного!

ЭДИП: Ты вновь со мной… Теперь и умереть не тяжко, ко мне прижмитесь, дети, с двух сторон.

Софокл. Эдип в Колоне1

Мы попытались показать, что идеализация отца — процесс, лежащий в основе смены объекта, может вызвать у женщины специфическую конфликтность садистически-анальных влечений, затрудняя свойственное нормальной сексуальности соединение влечений, а также разного рода достижения, обеспечивающие необходимые нарциссические вклады2.

Мы уже упомянули концепцию Фройда, изложенную в работе «Введение в нарциссизм», согласно которой «вещи, которыми мы владеем или которых мы достигаем, все, что способствует чувству всемогущества, приобретенному в опыте, помогает повышать наше самоуважение».

Но, в этой же работе Фройд показывает нам другой возможный источник нарциссического вклада — любовь, которую приносит нам объект: «не быть любимым ослабляет самооценку, в то время как быть любимым — ее укрепляет».

Кажется, многие женщины бессознательно выбирают (из-за неспособности к свободному развитию своих личных достижений и чувства вины в них) описанный Фройдом второй способ в связи с потребностью нарциссического вознаграждения, избегая свободного развития и чувства вины в межличностных отношениях.

Я не думаю, что подобный выбор обязательно означает неспособность к объектной любви. В конце концов, согласно Фройду («Влечения и их судьба»): «Когда объект становится источником ощущений удовольствия, возникает моторная тенденция, направленная на то, чтобы приблизить объект к Я, инкорпорировать его в Я; в таком случае мы говорим о “привлекательности” объекта, источника удовольствия, и мы объявляем, что “любим” этот объект».

Поэтому, любовь могла бы быть, прежде всего, ответом на полученное удовлетворение и, в каком-то смысле, ответом на любовь, которую дает нам объект.

Так, оба движения — любить и быть любимым — соотносятся друг с другом, и «любить» предполагает желание обновлять или увековечивать приятный опыт, полученную любовь посредством инкорпорации объекта в Я.

В действительности, мы часто расходуем много любви, чтобы заставить объект любить нас. Дискуссия на эту тему могла бы привести к вопросу о сущности любви, и была бы здесь не вполне уместна. Прежде всего, я хотела подчеркнуть, что конфликтный выход, который я понимаю как частично обусловленный чувством вины, обязательно подразумевает объектное отношение, то есть любовь, даже если она одновременно нацелена на удовлетворение нарциссической потребности.

Мы имеем в виду женскую позицию, как мне кажется, очень широко распространенную, и ее, похоже, можно определить как идентификацию с парциальным объектом, пенисом отца.

Мне хотелось бы уточнить, что я собираюсь обсуждать не идентификацию женщины с фаллосом как чем-то автономным, а идентификацию с пенисом — комплементарной и полностью зависимой частью объекта.

Идентификация с автономным фаллосом проистекает, по-моему, из некоего вторичного патологического нарциссизма. Я в таком случае является объектом либидной сверхинвестиции, извлекаемой из внешних объектов, при этом связи с реальностью не были нарушены. Д-р Фавро (в нашей устной беседе) настаивает на существовании свойственных данной позиции нарциссических черт: женщина, которая идентифицирует себя с фаллосом, желает быть желанной, и это самоцель. Она выдает себя за фаллос, что означает невозможность проникновения и уход от отношения с внешним эротическим объектом.

Я полагаю, что ряд выделенных нами черт имеет сходство с нарциссически-фаллической регрессией у мужчины.

Подобный тип фаллической идентификации четко выражен у манекенщиц («маленький мужчина»), балерин (однако у настоящих артистов важную роль играют и многие другие компоненты), роковых женщин. Женщина-фаллос больше, чем другие, похожа на нарциссическую женщину, описанную Фройдом во «Введении к нарциссизму», и присущее ей очарование, напоминающее очарование ребенка, связано с ее недоступностью, совсем как привлекательность некоторых животных, таких как кошки и крупные хищники, которые как будто бы не испытывают к нам никакого интереса. Далее Фройд говорит о «загадочной натуре» и «холодном и нарциссическом» отношении к мужчинам у подобных женщин. Я склонна видеть в этом скорее идентификацию с автономным фаллосом, нежели женское объектное отношение как таковое.

Не поклоняются ли мужчины скорее фаллосу в такой женщине, во всей его красе, чем самой женщине?

Если я немного задержалась на описании женской идентификации с автономным фаллосом, то только с целью избежать любого смешения с позицией, которую я собираюсь охарактеризовать, позицией женщины—пениса отца. Такие женщины далеки от самостоятельности и полностью зависят от объекта, дополнением которого являются. Она — правая рука, помощница, сотрудница, секретарь, работница, вдохновительница шефа, возлюбленного, мужа, отца. Она также способна быть опорой в старости, гидом, медсестрой.

В нашей клинической практике мы также обнаруживаем конфликты, лежащие в основе подобной позиции, когда она, разумеется, могла бы быть преодолена.

Женская позиция автономного фаллоса, по-моему, близка к позиции, описанной д-ром Штейном в статье «Кастрация как отрицание женственности». Он связывает ее с бисексуальностью и диалектикой «быть» и «иметь». С метапсихологической точки зрения, мне кажется, важно провести различие между «быть» в смысле идентификации с целостным объектом, который мы предпочли бы «иметь», и «быть вещью другого» в смысле идентификации с парциальным объектом. Последняя позиция, по-моему, связана с восполняющей тенденцией субъекта, и «быть» является результатом контридентификации с матерью, кастрирующей отца в первосцене. Дочь в таком случае становится напрямую зависимой от объекта, который она дополняет:

Алиса — женщина 38 лет, маленькая, живая и с чувством юмора. Она хорошая подруга одного из моих коллег, который поручил ее моим заботам, добавив при этом, что бережет ее «как зеницу ока».

Применительно к Алисе это выражение имело большой смысл.

Алиса пришла на анализ после того, как у нее удалили опухоль. Болезнь пробудила в ней глубокие нарциссические страхи, но даже не столько страхи, сколько серьезность заболевания, заставила ее, наконец, сделать что-то для себя. Ситуация в браке, с которой она до настоящего времени мирилась, неожиданно стала для нее нестерпимой.

Алиса — единственная дочь своей матери, суровой и требовательной учительницы. Ее отец, нежный и сентиментальный человек, выращивал в саду цветы и ухаживал за виноградником. Кажется, иногда он писал нежные наивные стихи. Отец говорил Алисе, когда та была маленькой: «Ты самая красивая маленькая девочка в мире».

Даже сегодня Алиса иногда просыпается и спрашивает у своего мужа, действительно ли она «самая красивая маленькая девочка в мире».

Но Алиса всячески защищалась от этой любви, отец был ей «противен», ей не нравились его поцелуи, он раздражал ее, она испытывала желание столкнуть его с лестницы, особенно если ему случалось выпить лишний стаканчик вина из своего винограда. «У него был тогда, — рассказывала Алиса, — маленький глаз». К тому же он становился неловким и проливал вино мимо стакана. Алиса не вполне понимает, почему отец, такой славный, добрый, вызывал у нее подобное раздражение и в то же время умилял до слез.

Что касается отношения Алисы к матери, оно состояло из смеси страха и желания снова посидеть у нее на коленях и ощутить телесную близость, как она делала, когда была совсем маленькой.

Алиса так и не сказала матери, что у нее злокачественная опухоль: мать презирала болезнь и слабость.

В детстве Алиса никогда не осмеливалась жаловаться, например, говорить матери, что жесткий шерстяной свитер колет ей спину, или что ее обувь слишком тесная.

Создавалось впечатление, что первосцена была представлена Алисой на основе садистической модели, и роль садистического и кастрирующего персонажа в ней играла мать.

Пациентка, которая училась в Национальной консерватории, вышла замуж за талантливого композитора. После замужества она отказалась от профессиональной деятельности, сочтя, по ее словам, «что в семье достаточно одного артиста».

Трансферентное отношение этой пациентки, в прошлом страдавшей приступами экземы, особенно после рождения сына, характеризовалось потребностью в бесконфликтном слиянии с объектом — в переносе аналитиком, в соответствии с аллергическим объектным отношением, описанным Пьером Марти.

В какой-то момент в своем анализе она выразит эту потребность в слиянии в следующем фантазме:

Она на озере, внутри лодки из пористой резины, в лодке есть отверстие, достаточное, чтобы поступало немного воздуха. Но как только она подумала об этом отверстии, появляются мухи и комары, они ей надоедают.

По-видимому, речь идет об агрессивных влечениях, которые она стремилась оставить за пределами синкретичного мира. Лодка ассоциировалась с колыбелью и материнской утробой, однако на уровне триангулярных отношений слияние происходило с добрым и нежным отцом (наследником той матери, на коленях которой так хорошо было сидеть), а мать представляла ее собственные агрессивные влечения, которые нужно было вытеснить.

До анализа и в его начале Алиса видела во сне пустые квартиры, они, помимо всего прочего, имели какое-то отношение к посылкам, которые она получала из отцовского дома, эти посылки раздражали ее, не было никакого желания их развязывать и открывать. И все же, один раз, получив от отца очередную посылку, она заплакала от умиления, обнаружив тем самым удовольствие, которое получала от любви отца и его подарков.

Стало очевидным, что ее отвержение отца являлось лишь поверхностной защитой и что ее трудности инкорпорации (пустые дома) невозможно объяснить одними лишь нарциссическими страхами.

Не имея возможности изложить все этапы ее анализа, отмечу, что у Алисы также отчетливо проявилось чувство вины, связанное с садистически-анальными влечениями к отцу и его пенису. Например, ей снилось, что у нее был ребенок-креветка, и он засушился между страницами книги. Она чувствовала огромную вину за то, что заставила его так умереть. Ассоциации имели отношение к телу ее отца. В другом сновидении ребенок, порученный заботам матери, умирал от обезвоживания. Алиса бежала как сумасшедшая и подоспела вовремя, чтобы его спасти. Ей показалось, что мать поила малыша из бутылочки грязной водой и т. д.

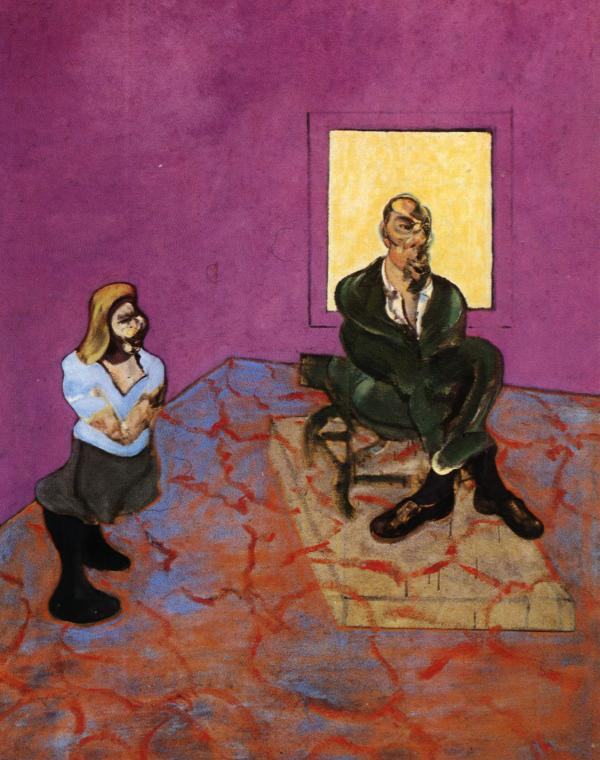

Это чувство вины все отчетливее проявлялось в переносе; к примеру, она подумывает о том, чтобы преподнести мне в подарок репродукцию картины Шагала, петух на картине напоминает ей о детских фантазиях, в которых женщина странствует по дорогам, держа на поводке петуха. То, что в данном случае речь идет о пенисе, возвращаемом отцу, подтвердится как раз в ходе сеансов, которые я опишу.

Некоторое время Алиса чувствует себя виноватой передо мной: она считает, что мало мне платит, а ее муж, также проходящий анализ у одного из коллег, платит ему по значительно более высокому тарифу.

Алиса приходит на сеанс в 11 ч. 30 мин., ложится на кушетку, вначале спрашивает себя, вовремя ли она пришла. Какое у нее время, 11 ч. 20 мин. или без двадцати 12? Она вдруг никак не может точно вспомнить, хотя с начала анализа время ее сеансов осталось неизменным, и на самом деле она пришла вовремя. Затем она перечисляет все дела, которые «не двигаются». Окна в квартире вышли из строя, и она никак не могла добиться от управляющего, чтобы он прислал ей кого-нибудь их отремонтировать (вопрос об окнах некоторое время занимает значительную часть сеансов). С ее мужем у нее не ладится. Она так больше не может. Все, что она ни делает, не получается. Алиса спрашивает меня, пришла ли она сегодня слишком рано или опоздала. Я отвечаю: «Мне кажется, что кто-то из нас должен здесь что-то потерять (десять минут вы или десять минут я) и вы хотите показать мне, что это вы вот-вот что-то потеряете, что вы всячески унижены».

В следующий раз Алиса ошибается со временем и приходит на полчаса раньше. Ей приходится уйти и вернуться в ее обычное время. Она ложится на кушетку и начинает:

«У меня колет и слезится глаз. Вообще он у меня всегда слезится, когда я сюда прихожу». Молчание.

«О! Вот оно что! Я никогда не говорила вам, что мой отец выколол глаз в моем присутствии, когда я была маленькой. Я не помню точно, сколько мне тогда было, наверное, лет 8. Мы шли вместе по полю, и вдруг он по неосторожности наступил на колючую проволоку, которая подскочила и попала прямо в глаз.

Послушайте, удивительно, что я вам об этом до сих пор не рассказывала. Глаз, который у меня слезится, с той же стороны, что и поврежденный глаз отца. Вот теперь я понимаю, почему меня так долго привлекала игра портретов Гальтона, где склеивают друг с другом два левых и правых профиля. Со своим глазом отец имел два очень разных профиля. Когда я была маленькой, я сочинила историю об одной маленькой девочке, у которой один глаз был светлый, а другой темный. Происхождение темного глаза было связано с тем, что она шла в школу по дороге, зажатой между двумя мрачными черными стенами, а светлого — с тем, что одна из стен вдруг обрывалась, и открывался двор, усыпанный сияющими осколками стекла» и т. д.

Этот сеанс оказался поворотным в анализе Алисы, поскольку позволил лучше понять и, главное, вновь пережить некоторые из сторон ее объектного отношения вплоть до символических деталей, которые она предпочитала использовать (ей нравились большие прозрачные янтарные бусины, она была часто озабочена окнами квартиры, не могла выносить симметрии и т. д.).

В данном случае речь не идет о преувеличении роли этого исторического события; скорее оно «кристаллизовало» целый ансамбль фактов и тревог по поводу отца и его пениса, заложив в той мере, в какой были реализованы агрессивные фантазмы Алисы, основы ее травмы.

Раздражение против отца, против его «маленького глаза», когда он напивался пьяным, и его неловкости (Алиса никогда не связывала «маленький глаз» с несчастным случаем, который произошел с отцом) было ею понято как борьба с чувством виновности: «это не я, я не имею никакого отношения к тому, что произошло с отцом, к тому же никакого несчастного случая и не было вовсе, он просто выпил, вот отчего у него появлялся “маленький глаз”. Он очень хорошо им видит, но такой неуклюжий. Мне не следует к нему приближаться, принимать его любовь, потому что контакт со мной опасен. Я должна отталкивать отца, а значит, все желания, которые я испытываю к нему».

При всем при том, бессознательно в любом объектном отношении Алисы преобладало желание восполнить отца.

Алиса, как я уже сказала, так и не начала работать по своей специальности музыканта, но у нее очень ловкие руки, она знает толк в столярном деле и умеет мастерить разного рода поделки. И как раз этой своей деятельностью, которую зачастую недооценивают другие, она особенно гордится.

В процессе анализа Алиса рассматривает возможности занятия профессиональной деятельностью. Ее муж в начале своей карьеры, чтобы заработать на жизнь, сочинил несколько песен для заработка. Она подсказала ему основные темы; сейчас он уговаривает ее сочинить несколько теперь уже своих собственных песен. Но она утверждает, что полностью непригодна к этому, поскольку вдохновение посещает ее только в том случае, если автором песни должен стать муж.

На одном из сеансов обнаружилось бессознательное значение ее любви к изготовлению поделок.

Вначале она говорит о своих нынешних затруднениях с вождением машины, эти трудности резко контрастируют с исключительной легкостью, с которой она управляла машиной в юности, сопровождая отца, поскольку инвалидность не позволяла ему делать это самому. «Папа тогда очень мной гордился».

Она связала это со своей трудностью повторить мне во время сеанса то, что я ей говорила в прошлый раз и что она, однако, хорошо поняла. Если бы я вначале напоминала ей об этом, она могла бы уверенно продолжать, — утверждала она.

Получалось, что если я находилась с ней рядом, она была в состоянии держать руль, однако не могла бы взять инициативу за это, что означало бы управлять машиной самостоятельно, как не могла писать песни для себя, а только лишь если песня становилась песней мужа.

Затем она говорила об одной неприятной ей даме, которая сильно раздражала ее до тех пор, пока она к своему удивлению не узнала, что эта женщина любит мастерить. «Мой гнев куда-то исчез, она больше уже не казалась мне агрессивной и неприятной. Я нашла, что она очень мила».

Создавалось впечатление, что подобная деятельность снимала с дамы вину, как она снимала вину и с моей пациентки.

Один из ее фантазмов помог прояснить общий характер ее поведения и деятельности. Во сне она ездила в Лурд3 продавать предметы, обладающие чудодейственной силой — статуэтки Богоматери со светящимися глазами. В то же время она изготавливала лекарства для больных животных.

Весь приведенный материал показывает, что любое действие, активность Алисы были нацелены на то, чтобы заменить потерянный глаз отца. Алиса предстает полностью отчужденной в своей функции протеза. Она способна творить, действовать, жить лишь ради кого-нибудь, чьим дополнением — пенисом — она становится.

Любовь к отцу запрещает ей принимать идентификацию с матерью, кастрирующей отца в первосцене, и любая деятельность, способ существования, как только будут символизированы в бессознательном через обладание пенисом, сразу оказываются для нее под запретом. Фактически, действовать ради себя самой, быть автономной, творить для себя — равносильно удержанию отцовского пениса, реализации кастрации. Поэтому Алиса осуществила разъединение своих влечений, контринвестировала собственную агрессивность и предложила себя вместо потерянного отцовского пениса, восполнив тем самым любимый объект. Подобная позиция представляет собой реактивное образование.

Сексуальность Алисы имеет такую же судьбу. На первый взгляд достаточно свободный, выбор эротических объектов опровергает эту свободу. Так, у Алисы много обожателей, утонченных и образованных, которые по возрасту намного старше ее. Они ухаживают за ней сдержанно и несколько меланхолично, а Алиса дарит им лишь свою нежность и дружбу. Один из них, женатый мужчина, решил вместе со своей женой сделать из нее приемную дочь.

Размышляя однажды об этих своих «связях», Алиса вспомнила, как лет десять назад, когда за ней ухаживал один такой господин, она в то же самое время встречалась в кафе, служившем местом их свиданий, еще с двумя молодыми людьми, «братиками», с откровенно сексуальной целью. И никаких подобных приключений не было, когда к ней в Париж приезжал отец.

Конечно же, налицо классическая защита от Эдипа. Однако появляется дополнительный материал, который вносит дальнейшие уточнения в плане ее защиты: эти господа, заметила Алиса, почти все евреи. Ко всему прочему, она не может встречаться ни с кем, кроме евреев. Даже не будучи ни утонченным, ни образованным, всякий еврей таит в себе что-то особенно привлекательное для нее. Может, это чувство юмора. А также, возможно, то, что все они такие грустные. Наверное, потому, что они подвергаются преследованиям. Когда Алиса видит некоторых нищих, ее охватывает сильное волнение. Одному из них, у которого была повязка на горле, она подарила чек на крупную сумму, скомкав его. В тот момент ей показалось, он был похож на ее отца.

Эти конфликтные позиции долгое время служили предметом анализа.

У Алисы была относительно бедная фантазматическая жизнь, и казалось, будто она замерла, но неожиданно она стала видеть множество снов и делиться своими воспоминаниями.

При этом четко выделялись следующие эпизоды.

Припомнив эротические игры своего детства, а ее излюбленным занятием было морить температуру, она вспоминает об одном из сновидений юности: вместе с матерью они смотрят на звезды, и одно из созвездий похоже на движущегося человечка. Она была единственной, кто понял смысл знаков на небе, и ей предстояло сойти с ума, потому что ее голова склонилась на плечо.

Ассоциация относится к одной из подруг, с которой на ее глазах случился эпилептический припадок. После этого она испытала страх, что и у нее возникнут те же ужасные судороги.

В следующем сне проявляется перенос:

Некий целитель констатировал, что она вырабатывает чрезвычайно опасный электрический ток. Следующей ночью он умер, возможно, от последствий поражения этим током.

Затем, ночь за ночью, Алисе снились трупы мужчин.

Первый из них был трупом одного из самых симпатичных старых поклонников; он был весь разбит и умирал, а Алиса кричала, что необходим врач. Любопытно, что умирающий лежал на грязном гумне; тотчас после этого ей приснилось, что ее муж с почерневшим боком лежит в какой-то мрачного вида пригородной клинике. На следующую ночь она видела сон, как во время сеанса я с плачем объясняла ей, что сейчас прибудет полиция, и я покажу ей труп мужчины, лежащий в ящике. В конце концов, под занавес этой черной серии, на одной ферме обнаружили труп человека под соломой, и охваченная ужасом Алиса увидела что-то вроде гипсового панциря, который расслаивался и расплавлялся, открывая человеческое тело. Полиция приехала и неожиданно, и в этом-то как раз заключалось самое тяжкое наказание, арестовала отца Алисы, а дочь, не в силах ему помочь, обливаясь слезами, видела, как он умирал на убогом ложе в тюремной камере. Этот сон, в котором Оно маскируется под Сверх-Я, чтобы исполнить желание анальной инкорпорации отцовского пениса, сопровождался целым шквалом воспоминаний о прошлом: сексуальные игры с работником на ферме, который показывал ей свой пенис; приставания кузена на сене, хранящемся на гумне, опьяняющий запах амбара и погреба, где висели окорока, сушились головки сыра и выдерживались вина. Тогда же Алиса рассказала мне, что по какой-то причине, которую она объяснила весьма туманно, она преднамеренно скрыла от меня следующий факт: торговец подержанными вещами, красивый парень с черными глазами пришел забрать кое-какие вещи из погреба. Он делал ей намеки, она отказывала ему, однако он ей понравился. Поскольку он потребовал от нее слишком высокую цену за работу в погребе, она отказалась от его услуг и выполнила работу сама. Погреб был освобожден от вещей, но на полу оставался огромный свернутый ковер. Ценой немалых усилий, проявив находчивость, Алиса поставила ковер вертикально, так, чтобы он доставал до потолка погреба

Разумеется, я не могу изложить весь материал данного эпизода и описать в подробностях его трансферентное значение. Я лишь приведу два сновидения, которые последовали за этим сеансом, поскольку они совершенно отчетливо указывают не столько на завершение эволюции, сколько на ее траекторию:

Алиса поднимается по лестнице моей квартиры. Она встречается с красивым мужчиной, который за ней ухаживает. Это мой муж. Он спрашивает ее, когда сможет снова ее увидеть, и Алиса кокетливо отвечает: «Но я же прихожу сюда три раза в неделю».

Следующей ночью Алисе приснилось, что к ней приехали отец с матерью, и они спят в се квартире. Глубокой ночью мать Алисы прогоняет отца, тот уходит и садится на табурет в кухне. Расстроенная тем, что он не сможет так спать всю ночь, Алиса предлагает ему спать вместе с ней на ее кровати.

Как мне кажется, этот материал показывает, что разрядка в процессе анализа садистически-анального влечения к инкорпорации отцовского пениса является необходимым условием свободной эдиповой эволюции. Разъединенное влечение начинает вновь появляться в разъединенном виде, но теперь уже с тем, чтобы раствориться в пучке с приматом гениального.

Подобные садистически-анальные влечения к инкорпорации отцовского пениса, когда в них присутствует чувство вины, как я показала в начале данной статьи, способствуют идентификации девочки с пенисом отца. Мы видели, как при этом происходит инверсия вместилища и содержимого и женщина полностью идентифицирует себя с пенисом в опасной вагине, и это результат влияния садистически-анального компонента, то есть, в конечном счете, фекального батончика в прямой кишке. (Подобная инверсия выходит на первый план при клаустрофобии, фактически создавая этот симптом, и существует также в других структурах.) Девочка становится, таким образом, анальным пенисом отца, его частью, будет подвержена манипуляциям, господству с его стороны. Но господство, овладение, доминирование отца и его заменителей (как правило, мужского пола) для нее будут запрещены. Вот поэтому Алиса очень довольна, когда ей предлагают сочинить музыку к балету, ведь, по ее словам, «заказчик — мой друг, я знаю его вкусы, это не вызовет затруднений. Но я не смогу делать работу неизвестно для кого. Может быть, ему не понравится то, что я сделаю, я не осмеливаюсь навязывать свои вкусы».

Я склоняюсь к мысли, что мы находим здесь корень основной проблемы женской конфликтности, которая выражается в том, что почти весь женский вклад в культуру и цивилизацию всегда соотносится с вкладом мужским. Говорят, что женщины создают мало оригинальных произведений, часто находятся под влиянием своего учителя, мужского образа мышления. Они довольно редко выступают во главе какого-то движения. Мы можем рассмотреть здесь возможные последствия специфических конфликтов.

В клиническом и даже техническом плане важно выделить данную позицию, она может быть скотомизирована (бессознательно устранена из поля сознания), поскольку вызывает контрперенос (я утверждаю это на основании своего личного опыта). Некоторые пациентки, а это явление, похоже, гораздо больше распространено среди женщин, и когда оно проявляется у мужчин, его конфликтный характер немедленно признается, — избавляются от симптомов, причем им достаточно лишь сообщить о них аналитику, представляя себя в качестве его успешного случая. Они начинают переживать свое лечение, как будто судьба и репутация аналитика от него зависят. (Агрессивность по отношению к объекту приобретает в таком случае саморазрушительный характер.)

Так, одна пациентка представляла, что переодевается в мужчииу-сэндвича, носящего мое имя и проживающего по моему адресу, он напоминал ей марку кофе, которую одно время настойчиво рекламировали в Париже мужчины в костюмах—пакетах из-под кофе.

С подобной позицией связаны, как мне кажется, некоторые аспекты женского мазохизма. Действительно, одна из мазохистических черт главным образом выражается в утверждении, что субъект представляет собой «вещь» другого. «Я твоя вещь, делай со мной, что хочешь», — заявляет мазохист своему партнеру. То есть я, так сказать, не что иное, как фекальный батончик, которым ты манипулируешь по своему усмотрению.

Возможно, женская мазохистская позиция, все значения которой я не взялась бы здесь перечислить, связана также с чувством вины за садистически-анальную инкорпорацию пениса, как будто женщина для инкорпорации пениса должна создать видимость, что предлагает всю себя вместо похищенного пениса, предлагает своему партнеру заставить ее саму, ее тело и ее Я, переносить обращение, которое она навязывает в своих фантазиях пенису?

Грюнберже основывал свое исследование мазохизма на виновности за анальную интроекцию отцовского пениса у обоих полов, однако описанный им механизм не совпадает полностью с предложенным мной.

Сверх-Я женщины включает, по-моему, ряд черт, также связанных с ее идентификацией с отцовским пенисом. Не желая вступать здесь в дискуссию о том, является ли женское Сверх-Я более сильным по сравнению с мужским (Мелани Кляйн), менее сильным (Фройд) или почти несуществующим (Ж. Лампль де Гроот), я хотела бы просто рассмотреть одну из описанных Фройдом черт женского Сверх-Я. Фройд отмечает, что женское Сверх-Я носит менее безличный характер, чем мужское. На основании этого легко прийти к следующему выводу: женщины обладают, по крайней мере, внешне, Сверх-Я, которое бесконечно развивается, заимствуя, как банально это ни звучит, все новые черты и оставляя старые, и это каждый раз связано с влиянием их сексуального партнера. Поэтому о женщинах говорят, что они подвержены влиянию, не имеют своего мнения, изменяют собственным убеждениям. Одна из моих пациенток, та, которая отказалась от чтения лекций из-за замечания, сделанного одним из слушателей, как кажется, принадлежит к этому типу женщин, которые судят о действиях и мыслях в соответствии с суждениями, которые по этому поводу имеются у объекта. Она, похоже, не знает Закона, но знает правила, на которые можно сослаться. Фактически, эта гибкая сфера представляет интерес лишь для ее сознательного чувства вины. По ту сторону видимых флуктуации нет недостатка в интериоризированных запретах. Одни из этих запретов преобладает, являясь своего рода 11-й заповедью, которую мы могли бы сформулировать следующим образом: «У тебя не будет своего Закона, твоим Законом всегда будет закон объекта». Мне кажется, что некоторые женщины интериоризировали это основополагающее требование, и оно всегда ставит их в позицию некоего дополнения.

И здесь тоже, мужские конфликты с всемогущей матерью и женские конфликты в связи с инвестицией любимого объекта удерживают женщину в ситуации частичного объекта4.

Заключение

Можно заметить, что в выбранных мною клинических случаях, несмотря на их принадлежность к различным нозологическим единицам, прослеживается аналогичная семейная констелляция: мать в них садистическая и кастрирующая, а отец — добрый и уязвимый. Конечно, далеко не все семьи укладываются в подобную схему. В частности, условия могут поменяться местами: мать будет представлять собой доброе начало, подвергаться угрозам, а отец — садистическое начало. В этих случаях поражает то, что отцовская фигура приобретает двусмысленный характер и накладывается в бессознательном женщины на фигуру фаллической матери. Точно также преобладающая в описанных мною клинических случаях семейная констелляция, какой бы преувеличенной она не выглядела в этих случаях неврозов, тем не менее, объективирует нормальную бессознательную модель, характерную для момента смены объекта, когда плохой объект проецируется на мать, а хороший — на отца. В конце концов, именно в этой невозможности исправления реальностью бессознательной модели и заключается вред подобной констелляции. Первосцена представляет собой в таком случае соединение плохого объекта-разрушителя с хорошим спасающим объектом, иными словами, ужасающее соединение агрессивных и эротических влечений.

Отрицание необходимости соединения влечений в женской сексуальности соответствует, по-моему, отрицанию ужасающих мужских фантазмов женственности и женских фантазмов по поводу собственных влечений, окрашенных чувством вины. Это попытка превратить Черного Эроса в толстощекого Купидона.

Точно так же я считаю невозможным относить все женские конфликты, связанные с отцом и его пенисом, на счет ранних конфликтов с матерью и ее грудью; это в каком-то смысле означало бы обойти радикальную трансформацию, осуществляемую сменой объекта, неотъемлемую от женской судьбы.

Фройд показал, что Эдип девочки, которому способствует болезненная зависть к пенису, создает для нее гавань, тем более что девочке, уже пережившей кастрацию, больше нечего бояться со стороны матери. В результате у девочки появляется тенденция к увековечиванию эдиповой ситуации. Поразительно, но женский Эдипов комплекс завершается не так, как мужской. (Родители охотно говорят, что сыновья однажды покинут их, а дочерей они отчасти сохранят.)

Не связано ли это с тем фактом, что девочка, меняя объект, стремится вырваться от матери, сталкиваясь со своей потребностью сохранить отца, предлагает себя ему в качестве парциального объекта, защищенного тем самым от матери, любимого отцом и вместе с тем полностью зависимого?

Мне кажется, что на самом деле девочка, укрепляя подобную позицию, находит в ней гавань лишь при условии, что она не занимает при этом места матери возле отца, поскольку тогда она фактически, и мы в атом убедились, не идентифицирует себя с матерью, остается ребенком и не становится женщиной. Мы полагаем, что она одновременно защищает себя от кастрации, источником которой является мать, чье место она так и не заняла. Эдипова позиция, и которой девочка действительно идентифицирует себя с матерью, чтобы вытеснить ее с того места, которое та занимает возле отца, также представляется нам не слишком-то удобной. Препятствия, с которыми сталкивается девочка в этом случае, любовь к отцу и одновременно соперничество с матерью внушают достаточно страха, чтобы Эдипов комплекс девочки, так же как и мальчика, превратился в «ядро неврозов».

Мы, мужчины и женщины, рождены женщиной; мы, прежде всего, дети наших матерей. Кажется, что наши желания совпадают, и мы стремимся отменить данный факт, так сильно он нагружен конфликтами и так напоминает нам о ранней зависимости.

Миф о Происхождении, на наш взгляд, передает это желание освободиться от нашей матери: согласно ему, мужчина рожден Богом, идеализированной отцовской фигурой, проекцией утраченного всемогущества. Женщина рождена из тела мужчины. Если данный миф, вполне очевидно, выражает победу мужчины над матерью, над женщиной, которая таким образом становится его ребенком, то не в меньшей степени он представляет относительный выход и для женщины, она ведь тоже дочь своей матери. Она, похоже, склоняется к выбору в пользу того, чтобы принадлежать мужчине, быть созданной для него — а не быть самоцелью, быть его частью — ребром Адама — а не увековечивать свою «привязанность» к матери, Мы попытались показать конфликтные причины, которые приводят к тому, что некоторые женщины оказываются способными сделать выбор лишь между двумя позициями зависимости.