Интерфейс между «я» и «ты»: Where I End and You Begin

/1/

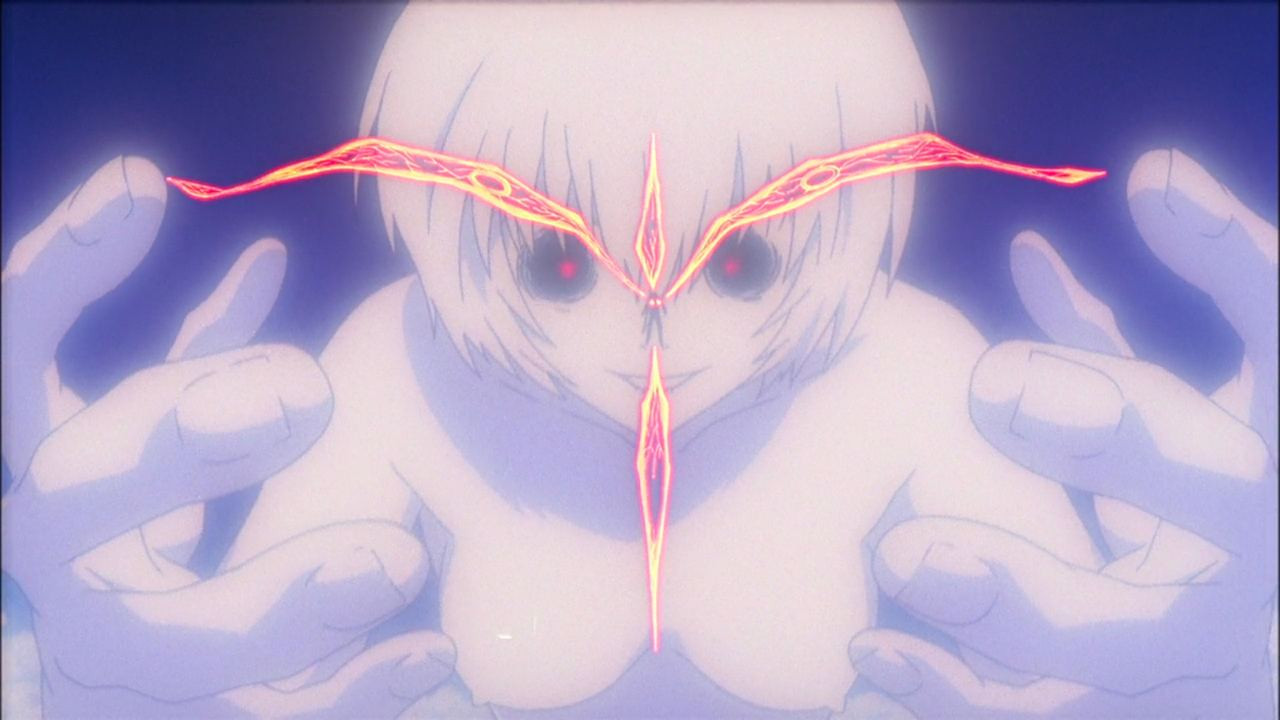

The End of Evangelion

Интерфейс «я ⇔ другие» появляется там, где (в ходе эволюции) у тел появляются четкие границы. Или — тогда же, когда появляется кожа, скрывающая внутренности; симметричное тело, две руки, две ноги: но сердце слева, а

Вечно плавающие границы интерфейсов: где заканчиваюсь я и начинаются другие? Почему я впутываюсь в чужие желания — почему чужие мысли звучат у меня в голове? Всегда наступаешь другим на пятки: я думал, что это «я», но

Проект комплементации человечества в Евангелионе: если ангелы Адам и Лилит встретятся, все души человечества сольются в одну. Этого хочет тайная организация SEELS: в новом мире больше не будет интерфейсов между «ты» и «я». Не будет границ, которые можно нарушить: нельзя будет ни потерять себя, ни потерять других. Слияние душ как мгновенная медиация: сообщение доставляется мгновенно, будто бы без посредника. Такой режим медиации Александр Гэллоуэй называет иридизацией — в честь Ириды, богини радуги; сообщение приходит так же быстро, как лучи света.

Но на деле слияние душ значит — полное растворение в других. С интерфейсами вечно что-то не так: они барахлят и обманывают (даже если «честно» устроены). Но «я» начинается именно с них: это место, где сигнал на мгновение задерживается. То есть уничтожить интерфейсы — значит капитулировать перед жизнью. Мне кажется, именно об этом думал Синдзи Икари, сидящий внутри Евы-01: вопреки планам SEELS, судьба человечества оказалась в руках мальчика, пожираемого депрессией.

— Я не хочу больше жить, потому что меня и так не существует: есть только другие, и мной двигают их слова и желания. Меня нет, потому что я уже мертв.

— Но если кто-то думает эти мысли, то это значит, на самом деле, что я уже есть. Что я уже здесь: любят меня другие или ненавидят. У меня есть тело — неловкий барахлящий интерфейс — но я хочу, чтобы он был дальше. Я хочу хотеть. Я хочу чувствовать запах пота на своей коже — я хочу чувствовать мурашки от ветра и низких звуков. Я хочу ненавидеть, и еще я хочу любить. Я хочу быть, пока оно есть: хочу быть, пока оно здесь.

/2/

Руки моей матери могли пройти сквозь меня

Я делал татуировки, чтобы не быть голым — с другой стороны, чтобы увериться, что я правда есть.

Как увидеть свое тело в движении? Какие огромные с этим проблемы: телесная география точно не мой предмет.

Руки моей матери могли пройти сквозь меня: вынуть одну мою часть, чтобы заменить своей.

Пальцы моего отца застревали в моей коже, потому что он не хотел мне ничего дать.

Мое лицо в зеркале вызывало недоумение. Слишком угловатое, чтобы быть красивым, как лицо матери; совсем не лицо мужчины, как у отца.

Как можно любить человека без кожи, не рискуя в него провалиться?

Руки моего отца встречаются с чернильным следом: пятнами черной краски невнятной формы.

/3/

Валерий Подорога пишет о

***

Язык в великой русской литературе — это идеальный интерфейс. Он существует только с тем, чтобы скрыть собственное существование: идеальный посредник между пассивным читателем и реальностью фикшена. Все говорят, «как живые»: как если бы это были не NPC, которых накодил Толстой, а живые люди — машина сопереживания.

Но есть и малая русская литература, которая имперский миф критикует. Неожиданно Достоевский — с его шовизизмом и разными другими интересными свойствами — оказывается антиимперским писателем: язык здесь путает, блуждает, не слушается говорящего; и уже до конца не ясно, читаешь ты книгу, или книга читает тебя. Время книги, время романа: о, у этой штуки есть собственное сердце: наконец-то мы все существуем на своих правах; наконец-то нас не размещают на общей временной оси. То есть: к нам относятся как к живым, а не как к запрограммированным ботам. Привет, мобилизация (люди как ресурс).

***

Когда ты засыпаешь в полярную ночь, в моей каморке пахнет резиной, а может быть даже — мочой. Но для тебя это неубедительно.

Мне двадцать лет, но я все равно живу так, будто принял монашеский постриг: в ужасе от любых проявлений своей сексуальности. Я с трудом понимаю пропорции своего тела. Я одеваюсь ужасно — в

Теперь я могу себе позволить жареного почтового голубя — тебе, если повезет, оставлю холодный и скользкий кусочек.

Мутный, спотыкающийся язык позднего Мандельштама: где я ненадолго чувствую себя в безопасности. Я пробую писать, и у меня будто бы получается: на этом ритмически-неловком языке я говорю о том, в чем не смогу сознаться себе годами. Я пробалтываюсь раз за разом, и получаю от этого наслаждение. Я ломаю языковой интерфейс, путаюсь в нем: где-то между воспоминаниями и вытесненным желанием.

Носом раскапываю коричнево-желтый снежок; и полю сорняки, оставшиеся с лета. Тебя не осталось, а сорняки — остались.

Я пишу цикл из восьми отрывков — и называю его в честь песни Битлз, от которой меня тошнит. Happiness is a warm gun. Ну да, «счастье», поговорите мне: я ненавижу всю эту блядскую жизнь, этот город, то, что я делаю, вообще все, что меня составляет. Задроченный насмерть дисциплиной тела: но секс проникает в меня контрабандой. Имперскому мифу неинтересен секс. Только в этой странной прозе секс и возможен. Я лягу в постель только с тем, кто выучит этот сломанный, глупый язык.

Пушок у тебя на лице напоминает о друзьях, которых у меня нет.

Через два часа — новый фронтовой список. В этих случаях лучше всего — копировать: я буду коверкать слова и даже запинаться, но из этого ты соберешь домино.

/4/

Paris, Texas

Мужчина в красной кепке (Трэвис) четыре года бродит по пустыне Чиуауа в западном Техасе. Он не понимает человеческого языка и молчит в ответ, если у него что-то спрашивают: это не афазия, но скорее отказ говорить, приобретенный невроз. В конце фильма он — вернувший себе дар речи — сам признается: так он хотел ускользнуть от любой семантики, будь то семантика речи или семантика города (проще говоря, от любых символов).

если для этого нет подходящих слов, значит, этого не было. Не сшивать разорванную сетку координат, но просто забыть о ней. Но пока есть тело (пока есть, чему забывать), столкновение со смыслом неизбежно: там, где кончаюсь я, начинается пространство для интерпретаций. В чем смысл пота, въевшегося в кожу, не говоря о потрепанной красной кепке? Ох, ведь признаться, уход был трусливым и половинчатым: не говоря о железнодорожных путях посреди пустыни, линиях электропередач, автодорогах.

За четыре года до этого Трэвис проснулся один в горящем трэйлере: там он жил вместе со своей возлюбленной (Джейн) и маленьким сыном (Хантер). Джейн сбежала от него не впервые, но на этот раз попыталась его убить (поджечь во сне). С момента появления Хантера их жизнь трещала по швам; если не мания — то ревность, или избегание, или апатия. В такой тесной сетке любовники едва ли пересекаются. Где спрятана субъектность Джейн, если она целиком родилась из киношного male gaze? Есть ли голос у Трэвиса, путешествующего между алкоголизмом и самонаведенным неврозом?

Спустя четыре года они встречаются снова. Трэвис проводит мини-расследование и узнает, что Джейн работает в

Интерфейс пип-шоу устроен несимметрично, потому что взгляд проходит только в одном направлении. Но нарратив Трэвиса — входя в место прицнипиально антинарративное, или не-место — высвечивает возможности для неправильного использования технологии. Джейн нужно выключить свет со своей стороны (ее часть комнаты ярко освещена); Трэвис должен направить свет настольной лампы себе в лицо. Так получается поломать несимметричный интерфейс — интерфейс (гетеросексуальных) романтических отношений. И этот сломанный, не по назначению использованный интерфейс и становится местом их первой настоящей встречи.

Благодаря технической уязвимости Джейн и Трэвис могут видеть друг друга; но физическая перегородка — стекло — мешает им слиться друг с другом, как прежде, когда они жили вместе. Отражение лица Трэвиса накладывается на лицо Джейн: но камера меняет угол, а Джейн отворачивается в другую сторону. Слияние тел — только оптическая иллюзия.

Сначала я придумывала целые речи к тебе, реплики в воображаемом споре. Я все время разговаривала с тобой в мыслях (пусть тебя и не было рядом). Месяцами я ходила и так разговаривала с тобой. А теперь и не знаю, что сказать. Мне было проще говорить, когда я просто представляла тебя передо мной.

Призрак в голове Джейн возвращается в свое тело. Встреча происходит, но они не могут друг друга вынести: после они расходятся и не встретятся больше никогда.

/5/

Когда отношения становятся формой, или как «ты» превращается в «он»

***

день ото дня отличить не умел

хотя их граница очерчена мелом

на чёрной доске, ногой на песке,

телом на теле

хотя между ними таможни, таможни

и когда проезжаешь границу дней

пограничник в купе стучится сильней

сердце бьётся тревожней

(Михаил Гронас, 2002)

***

как ты был первым человеком, которого я разглядел как следует: вечно на расстоянии вытянутой руки

как мелочь звенела в твоем кармане — старые синие джинсы и вечная клетчатая рубашка, как от тебя пахло сигаретами и — «тобой»

как ты ходил со мной по улице за руку, как покупал всякую мелочь и бестолочь на маленькие наши деньги

как я смотрел на тебя снизу вверх и бежал за тобой, едва поспевая

как мне нравилось все что ты говоришь, как мне нравилось то как ты ходишь, худощавая мужская фигурка и грубые сильные руки

как мне многое было в тебе непонятно

как непонятно мне было в тебе отчаяние: что-то

***

И вот ведь, опять как в то прощание после солнечных дней лил дождь, как будто нарочно для грусти — после того прощания все дни было солнечно, в понедельник, когда в кино ходили, жарко было, а тут дождь и я один стою, народу нет в поселке, не попрятались даже, совсем разъехались. Когда мы с Мишей раньше здесь проходили, был один пустой домик, я всегда смотрелся в стекло, и Миша тоже останавливался посмотреться, я думал, в такое темное зеркало не так видны двенадцать лет нашей разницы. Так теперь, я подумал, тот домик был предвестник. Во всех них живут только до осени, все станут пустыми по очереди, а теперь пришла очередь Мишиного домика.

(Евгений Харитонов, «Духовка», 1969)

***

как больно мне было не понимать

как я научился от тебя впадать в отчаяние

как я научился быть злым

как я научился себя ненавидеть

как я научился делать себе больно

как моя кожа стала прозрачной — как всякий уебок знал точно, что у меня за душой

как «ты» бесследно превратилось в «он»

***

я стою на границе тела

и хочу раствориться в сердце

только, сердце, быстрее,

быстрее, ещё быстрее,

давай кто первый истлеет,

отсюда до вон того дома

(Михаил Гронас, 2002)

Февраль-апрель 2023, Тбилиси