Случай Эллен Уэст

Перевод эссе Карин Юханниссон — исследовательницы культуры повседневности, историка медицины, писателя. В 2011 году на русском языке вышла ее книга «История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена» (М.: Новое литературное обозрение). «Случай Эллен Уэст» — попытка понять, каким образом формировался корпус клинических текстов о женских психических заболеваниях на примере одной из самых известных пациенток. Перевод со шведского — Клим Гречка.

Случай Эллен Уэст не дает мне покоя. Ее рассказ — речь человека, находящегося в эпицентре катастрофы.

Но отчего же тогда границы этого повествования размываются между прожитой жизнью и искусственной конструкцией? Идет ли в нем речь о нечетких границах самой структуры повествования? «Отчего мои описания клинических случаев так походят на новеллы», — озадаченно вопрошал Фрейд.

Действительно, почему?

Собирая материалы для книжного проекта о женской психиатрии, я заметила, что число отредактированных заметок о клинических случаях первой половины XX века поразительно велико. Каждое жизнеописание было представлено как драма. Поэтому ли они походили на «новеллы», что обладали свойствами произведений художественной литературы? Я была заворожена. Фрустрацией, вызванная этой женской тревогой, депрессивностью и саморазрушением, отвращением к самой себе и собственному телу, утратой своего «я» и расколотой половой идентичностью.

По сравнению с днем сегодняшним изменилось всё — и ничего.

Нельзя не заметить, что у многих звездных психиатров начала ХХ века была юная «истеричка», ознаменовавшая начало их карьеры и вовлеченная с психиатром в двусмысленные отношения. Почему именно истерия — и это в эпоху шизофрении — стала par préférence женским диагнозом? Ответ существует: потому что картина хаотических и бесчисленных симптомов подтверждает глубоко укоренившийся миф о женской сути; потому что вышедшее за пределы нормы женское поведение необходимо вернуть в привычное русло. Или же потому, что (…) юные девушки особенно хорошо подходили в качестве объекта психотерапевтических экспериментов. Они идеально подходили для техник гипноза и техник речевых — сценография, которой свойствена особая интимность и симбиотическая связь с врачом. (…)

Диагноз «истерия» содержит в себе ключ к диалогу между телом и чувствами, собственным «я» и окружающим миром. В не меньшей степени он отсылает к особому процессу, именуемому мифопоэтической функцией подсознательного, способностью создавать повествование о самом себе. Подчас эти повествования остаются в подсознании или являются исключительно в снах. Иногда они выходят на поверхность во время сеанса гипноза, транса или в состоянии между сном и явью. А временами оказывают влияние непосредственно на тело.

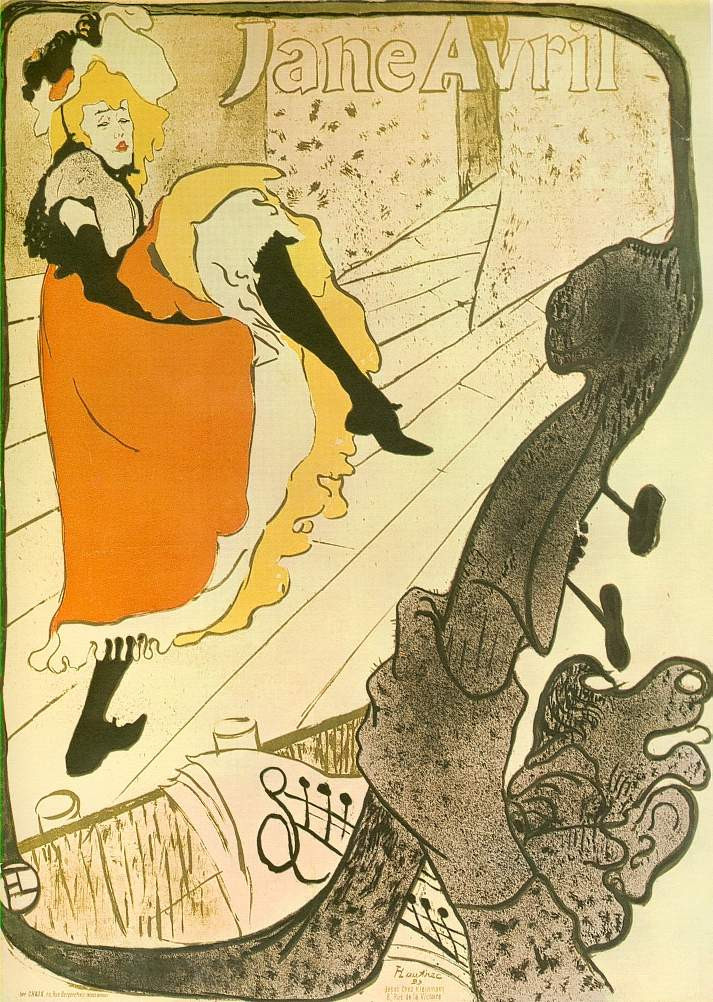

Молодую девушку на психиатрическую сцену вывел Шарко. Пусть случаи мужской истерии в Ля Сальпетриер были отнюдь не редки, все его снискавшие известность случаи истерии — это случаи истерии женской. Некоторые из них стали известны за пределами больничных стен. Как в случае Бланш Уиттман и Джейн Аврил. Прочие остались анонимами, обосновавшись в знаменитой иконографии Сальпетриера как своего рода фотогалерея психопатологии под трогательными именами Августина, Женевьева и Мари — некоторые из которых стали иконами и для сюрреалистов. Андре Бретон и Луи Арагон настаивали на том, что истерия — не феномен болезни, но «великое поэтическое открытие». В способности отменить субъект-объектный дуализм истерички становились «королевами соблазна», носительницами революционной психической эстетики.

Любимой пациенткой Пьера Жане (Pierre Janet) тоже была юная девушка. На протяжении нескольких лет он лечил Леони Б, в которой совмещались три разные личности. (…) Один из самых его известных случаев — страдающая от анорексии Марселина, отказывавшаяся есть и пить и имевшая серьезные нарушения восприятия. Но введенная в гипноз — в состоянии которого он мог удерживать её всё более длительное время — она превращалась в другого человека, имитируя здоровое поведение — ела, пила и коммуницировала посредством всех органов чувств. Стало быть, она ненормальна в нормальном (бодрствующем) состоянии, но нормальна в ненормальном (загипнотизированном).

Другой случай, описанный Жане, — Надя, также страдающая от анорексии. Ее ежедневное меню (которым она сводила с ума членов своей семьи) включало в себя несколько ложек бульона, желток, чайную ложку уксуса и чашку крепкого чая с лимоном. Её ночным кошмаром было растолстеть, как растолстела её собственная мать; она хотела быть легкой — именно такой она представляла свою личность. Все, имеющее отношение к еде, вызывало чувство стыда. Никому не было дозволено видеть или даже слышать, как она глотает. Она ненавидела свое тело и удаляла все признаки взросления — в частности, лобковые волосы. Ей хотелось оставаться маленькой девочкой. Почему? Потому что «большую» её будут меньше любить.

Все случаи в «Изучении истерии» Брейера и Фрейда посвящены случаям истерии женской. Псевдонимы этих женщин стали легендарными: Анна О, Эмми фон Н, Элизабет фон Р. Удивительно, как в одно и то же время имя придает им интимности, мистифицирует и возносит по социальной лестнице. Когда Фрейд публиковал случаи пациентов-мужчин, Человека-волка или Человека-крысы, наименование приобретало иной характер, подчеркивая мужественность и выстраиваясь вокруг ключевой сцены или определенной мании в картине болезни.

Слабость к

Эти описания клинических случаев образуют своего рода идеальный сценарий для произведений художественной литературы, драмы, поэзии или кинематографа. (Некоторые действительно стали фильмами: «Семейная жизнь» Кена Лоуча основан на случае Р.Д. Лэнга, «Опасный метод» Кроненберга повествует о Юнге и Шпильрейн, документальный фильм «Дела сердечные» — о Юнге и Вольфф.) В них содержится все, что свойственно художественным произведениям: яркий герой, судьба, повествование с уникальными деталями, расписанные реплики, сильнейшее напряжение и открытый финал. Что, если действительно — не описания клинических случаев, но «новеллы», псевдодокументальные повести?

Одна из этих повестей — случай Эллен Уэст (1887—1921). Мы не знаем, ни кем она была, ни ее настоящего имени. Она играет ведущую роль в одном из самых спекулятивных клинических описаний ХХ века. Тридцати четырех лет от роду, она оказалась перед в буквальном смысле экзистенциальным пределом: «дозволить себе» совершить самоубийство.

Начиная с подросткового возраста, в ее жизни царила тревога. Из потаенного внутреннего «я» она распространилась до внешних пределов, до контуров тела. Все обнаруженные у неё симптомы можно рассматриввать как переложение классической буржуазной женской судьбы (изолированной в идентичности, определенной спецификой пола) на язык осязаемых телесных выражений (проблемы с приемом пищи) и обратно к глухой изоляции.

Единственная дочь (у неё было два брата) в буржуазной еврейской семье, она рано взбунтовалась против границ, устанавливаемых ролью девочки; ей хотелось быть мальчишкой. В возрасте 16 лет она переживает сильнейшую эмоциональную бурю, в восемнадцать канализирует тревогу в страх набрать лишний вес. «Что-то внутри меня воспротивилось тому, чтобы растолстеть… (…) наесть румяные щеки, превратиться в обычную толстуху». Этот страх разбухшего тела оставался ее травмой, она хотела быть грациозной и воздушной, обладать благородной внешностью: «Я хотела быть бестелесной». Она задумала уморить голодом репродуктивное материнское тело заодно со здоровым «неинтеллигентным» и некрасивым «еврейским» телом. Верхняя граница ее веса равнялась 75 кг, нижняя — 42.

Читая об этом случае, я слежу за тем, как разворачивается её битва. Она постоянно думает о еде, ест всё меньше, иногда и вовсе ничего, чтобы вдруг разорвать порочный анорексичный круг приступами обжорства. Она могла высосать несколько килограммов томатов и два десятка апельсинов за день. Есть она могла только в полном одиночестве. Она мучалась от постоянного чувства стыда. Хуже всего было после еды. «Целыми днями я боялась, что это чувство вернется — глухое, пустое ощущение в сердце, чувство страха и беспомощности».

Она ищет утешения в писательстве — стихах — и периодически переживает мгновения лихорадочной направленной вовне активности, во время которых посещает читки, концерты и спектакли. Но клаустрофобичная изолированность в теле непереносима. Она анализирует саму себя: «Я не верю, что настоящим маниакальным неврозом стал страх растолстеть — им стало постоянное желание есть». Потребность заглушить чувство пустоты.

Она чувствовала себя пленницей условностей пола. «Мне двадцать один, и от меня ждут, что я буду молчаливой и милой, словно куколка. Но я не кукла. Я человек с красной кровью и женщина с трепетным сердцем. И я не могу дышать в этой атмосфере лицемерной трусости — и я совершу что-то великое!»

Она всегда либо испытывает голод, либо боится этого чувства. Тревога, вызванная голодом, хуже его самого. «Вся моя жизнь — это тревога. Тревога от еды, тревога от голода, тревога от тревоги… Мне бы хотелось, чтобы хоть что-нибудь насильно проникло в меня — а вместо этого насилую саму себя. А стало быть, я достигла поставленной цели. Но

На протяжении всего этого периода — около 10 лет — ее изучали и лечили несколько докторов. После различных неудачных программ лечения, в том числе двух курсов психоанализа (во время которых она терпеливо внимала тезисам о своем желании как трансформированной анально-эротической фиксации), в январе 1921 года она попадает к Людвигу Бинсвангеру, молодому главврачу в частной швейцарской клинике Бельвю Крёйцлинген на берегу Боденского озера. Это клиника для богатых, с одиночными палатами и возможностью для членов семьи проживать вместе с пациентами. Обеды проходят за общим столом со врачами, для пациентов предусматривалась всеохватная программа восстановления. Муж Эллен жил вместе с ней в клинике и быстро подружился с Бинсвангером. Всем троим было немного за тридцать.

Поначалу Эллен испытывала осторожный оптимизм. После прибытия 14 января она писала родителям о своем первом впечатлении от Бинсвангера: «Он, кажется, умеет слушать, одаренный и очень, очень симпатичный. Производит крайне энергичное впечатление в своих попытках понять и заинтересовать себя мной… Сегодня он сказал мне: Я не буду вас ни к чему принуждать, но и не позволю вам принуждать меня».

Ключевая реплика? Не здесь ли он превращает ее в объект наблюдения, пробный шаг в развитии экзистенциально-аналитического метода, который сделает его знаменитым? Его пространные описания клинических случаев стоят особняком; отличаются от школьной психиатрии и психоанализа, которые в большинстве своем — документирование терапевтических техник (…). Сам он преследовал другую цель: изучать симптомы пациентов как знаки, не как психические дефекты, но как уникальный опыт, приоткрывающий завесу переживаемой ими реальности. Отправной точкой был «экзистенциальный» альянс врача и пациента, основанный на взаимном доверии. Его, в свою очередь, можно было комбинировать с психоанализом, поведенческой терапией и различными формами физиотерапии.

Однако программа лечения для Эллен Уэст очевидным образом носит пассивный характер. Никаких методических бесед, а лишь традиционный микс из отдыха, ванн и прогулок. Он навещает ее дважды в день, расспрашивает о днях и ночах, поощряя рассказывать всё открыто. Ее муж большую часть времени находится поблизости. Бинсвангер предлагает, таким образом, ограниченную, дистанцированную речевую терапию.

Он завязывает теплые отношения с мужем Эллен. Вечерами они вместе музицируют: Бетховен, Шуберт, Шопэн. Можно предположить наличие у них вытесненного гомосексуального влечения. (Присутствовала ли Эллен в такие моменты рядом? Сидела и слушала в одной из салонных комнат или оставалась один на один с тревогой в своей комнате?)

Первым диагнозом, поставленным ей Бинсвангером, была депрессия (меланхолия). Однако в самом скором он начал сомневаться в его правильности. В том, что выглядит как своего рода суетливый шоппинг, наименование болезни поменялось сначала на паранойю, а затем столь же быстро на шизофрению. Он лаконично оценил ее шансы на выздоровление как «нулевые».

Это длилось в течение двух месяцев. Тревога Эллен росла, она попыталась покончить с собой. Ей тридцать четыре, и она не хочет больше жить. 22 марта 1921 года она делает последнюю запись в своем дневнике: «Поскольку отныне я более не меланхолик, моя болезнь явилась мне во всей своей наготе… умереть необходимо». Ее муж пишет в своем дневнике: «Имею ли я право препятствовать ей?». Словно бы между ними тремя существовала некая договоренность: позволить Эллен умереть. Призванные на помощь врачи-коллеги Бинсвангера — одним из которых был знаменитый Ойген Блойлер, другим — небезызвестный поборник эвтаназии (!) — подтвердили, что она резистентна к лечению.

Мужу задали формальный вопрос касательно будущего Эллен — закрытое отделение в клинике или выписка. Он выбирает выписку.

Они покидают клинику. Наступила Пасха. Словно в некоем мрачном slowmotion, врачебные записи регистрируют каждую деталь ее последних дней. Сначала — встреча с семьей и глубокое ощущение бессмысленности жизни. На третий день она внезапно меняется. Становится едва ли не веселой. Намазывает масло на хлеб во время завтрака, в кофе добавляет сахар. В обед досыта наедается в первый раз за тринадцать лет. После чего даже пробует пралине и пасхальные яйца из шоколада и марципанов. Идет на прогулку, немного читает Рильке и Гёте, пишет письмо, ложится спать. В письме Бинсвангеру муж пишет, что он в курсе её последнего судьбоносного действия: в свой чай она добавляет яд. Позволить ей умереть, избавив от мук, — таково его утешение.

История Эллен Уэст вряд ли кого-то оставит равнодушным. История болезни выстраивается на основе её дневников, стихотворений, писем, автобиографических заметок, охватывающих период жизни с детства до нескольких дней перед смертью. Её проблема заключалась в том, что она хотела быть собой, но собой другой, отличной от той, которой ей предлагалось быть. В конце концов ей осталось единственное «я», по которому она тосковала: я-которого-нет. Заключение врачей (и мужа) сходятся — нужно позволить ей то, чего она хочет: больше-не-быть.

Бинсвангер трактует ее случай ретроспективно при помощи так называемого «дазайн-анализа» (Daseins-Analyse). Это феноменологический метод c особой терминологией, равно отличный от обычной психиатрии и психоанализа, основывающийся на биографии и способности «я» находиться в мире. Он пытается показать, как она шаг за шагом уничтожала эту способность. «Я» истончалось и постепенно редуцировалось до чувствительного, мечтательного бытия-только-в-самой-себе. Она отстранилась также от самой себя, от своей женской идентичности. В конце концов у нее не осталось ни малейшей связи с окружающим ее миром; единственным оставшимся выходом было покинуть его. Толковательная техника, таким образом, говорит, что она должна была поступить именно так: покинуть мир.

Но существует причина поискать иные трактовки этого случая.

Историк Наама Акавиа (Naamah Akavia) в небезынтересной статье показывает, что в случае Эллен Уэст содержится ряд методических проблем, касающихся исторической реконструкции. Чей же на самом деле этот рассказ?

Впервые история болезни была опубликована примерно через двадцать лет после смерти пациентки. Бинсвангер утверждал, что получил доступ к уникальным материалам: дневникам Эллен, ее письмам, записанным снам, стихотворениям и автобиографическим заметкам. Но материал был рассортирован и отредактирован с самого начала. Доступ к дневникам после смерти Эллен он получил через её мужа, который разделил их на две версии — в первой содержались записи во время пребывания в Бельвю, во второй — после её самоубийства. Первая версия по характеру сходна с историей болезни, вторая — с биографией. Все тексты, таким образом, были отобраны мужем Эллен. Также он записывал её сны. Здесь прячется труднообъяснимый пробел. Сам Бинсвангер в своей работе никогда не контактировал напрямую с личными записями и текстами пациента.

Стало быть, случай Эллен Уэст — текстовая конструкция, не отчет о процессе, а монтаж, созданный с нескольких точек зрения и несколькими повествователями, у каждого из которых имелась своя версия происходящего, частью которого они все являлись. Существует по меньшей мере четыре интерпретации судьбы Эллен. Первая представлена ею самой в письмах и дневниках. Вторая — образ Эллен, представленный её мужем в отредактированных материалах, снабженных его собственными комментариями. Третья — версия Бинсвангера в форме диагноза (шизофрения), охватывающая период пребывания Эллен в клинике, и прогноза: неизлечима. Четвертая — анализ, который он проводит спустя примерно двадцать лет после завершенного лечение и самоубийства пациентки. Реконструкция задним числом — неточный диагноз, завершающийся безапелляционным заключением: самоубийство как логический итог трагического существования.

Случай Эллен Уэст, стало быть, — история жизни, симулирующая историю болезни, которая, однако же, выстраивается на основе тщательно отобранных фактов. Это не рассказ пациентки, но наполовину фиктивный текст, созданный с целью впоследствии задокументировать определение дазайн-анализа и его метода. Пациентка была приговорена с самого начала: актриса в пьесе без малейшего намека на надежду.

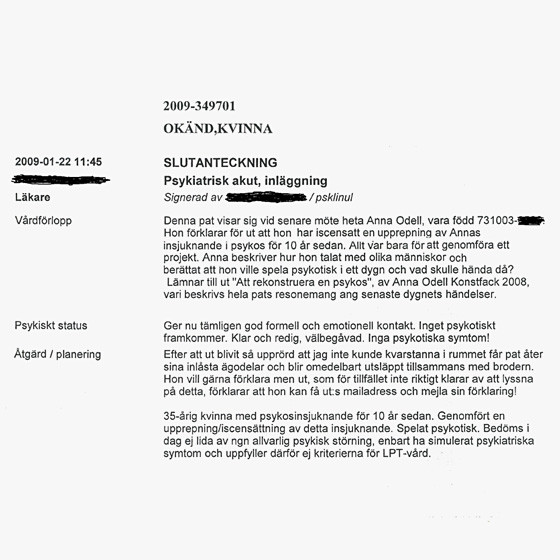

Сходный хоровод толкований, диагнозов, терапии и её отсутствия разыгрывался вокруг многих женщин — пациенток психиатрических клиник в первой половине ХХ века (впрочем, как и сегодня — как в проектах Анны Оделл «Неизвестная, женщина 2009-349701» и радиодокументари Даниэля Веласкоса «Распятая девочка» о случае Норы, 2013). Борьба за власть определяется половой принадлежностью.

В описании клинического случая очевидно отсутствие целостности. Это отнюдь не «новелла». Но именно поэтому пациент получает возможность заново обрести повествование о самом себе. Его можно реконструировать посредством данных, находящихся за пределами готовых толкований и схем психиатрии.

В Швеции таким примером стал случай Агнес фон К. Её классовая принадлежность, история болезни, её остроумие, способность формулировать, продуктивность и великая тревога заслуживают внимания большего, чем поверхностная диагностика, примитивные длительные ванны [1] и инъекции морфина, которым ее врачевали. (…) В её лечении принимали участие несколько докторов. Не потому ли, что она бросает вызов врачебной экспертизе, отказываясь заключать пакт между врачом и пациентом, отказываясь поддаваться, устанавливая вместо этого свои правила игры?

Она отказывается становиться жертвой.

В записях из психиатрических клиник Лонгбру и Бекомберга отмечается, что в отношении врачей она проявляла заносчивость и высокомерие. Готовность ко встрече со стокгольмским психотерапевтом à la mode Поулом Бйерре была лишь средством«изучить его», лишив того возможности поставить ей диагноз.

Она примерила на себя роль клинического врача.

Она — воплощение дерзости, бунтарка, неправильная пациентка.

Она сама стала режиссером своей драмы.

——— Примечания переводчика

Перевел со шведского Клим Гречка по изданию Karin Johanisson, Fallet Ellen West. Om psykiatrins icke-gränser. — Granta, 2013. Публикуется с сокращениями.

[1] Так называемые «длительные ванны» были в конце XIX века и вплоть до 1950-х годов одной из форм лечения больных с психическими расстройствами — прежде всего невротиков. Ванны, в которые пациентов погружали на срок от одного часа до целого дня, имели целью успокоить наиболее тревожных

——— Иллюстрации

[1] Обложка: Albert Londe. Hysterischer Anfall (Bâillement hystérique) | Hysterics. Silver print 9 cm x 12 cm. Bibliothèque de Toulouse © Bibliothèque Municipale de Toulouse

[2] Анри де Тулуз-Лотрек. Афиша «Джейн Авриль».

[3] A Dangerous Method. Реж. David Cronenberg. 2011

[4] Anna Odell. Okänd, kvinna 2009-349701. 2009

[5] ©Psykiatriska museet

——— Еще

Места жительства Второй интернет-проект шведской писательницы Лотте Лутасс: после Redwood (2008), посвященного национальному парку Редвуд, в 2009 в сети появляется проект «Места жительства» (Hemvist — очевидный канцелярит, отсылающий к безличной классификации жителей приютов для душевнобольных, психушек, азилумов).

Ностальгия. История одного чувства Перевод главы книги Карин Юханниссон «Ностальгия. История чувства». Карин Юханниссон — исследовательница культуры повседневности, историк медицины, писатель. В 2011 году на русском языке вышла ее книга «История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена» (М.: Новое литературное обозрение). «Ностальгия» — более раняя работа Юханниссон, посвященная истории ностальгии и ее отражению в культуре и обществе