Андрей Зорин. Особый путь России

Статья Андрея Зорина о пути России и историческом понимании этого явления из сборника «Особый путь»: от идеологии к методу, вышедшего в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2018 году.

Дискурс романтического национализма, основанный на эссенциалистских категориях вроде «национального характера», «народной души» или исторической миссии того или иного народа, выглядит в сегодняшней исторической науке шокирующе архаично. Серьезные исследователи давно рассматривают эти концепты как формы конструкции культурных идентичностей, возникающих на том или ином этапе исторического развития обществ и государств.

В то же время идеологии, основанные на интеллектуальном наследии романтического национализма, сохраняют силу и привлекательность в современной России, заново пересматривающей свое имперское прошлое и пытающейся построить национальное государство на основаниях по-прежнему не ясных ни большинству населения, ни политическим и интеллектуальным элитам. Разговоры об «исторической судьбе» России, ее «месте в мире», «уникальной духовности» и сравнительных достоинствах и недостатках ее «отсталости» по сравнению с «Западом», начавшиеся в 1830-е годы во время злополучной полемики западников и славянофилов, не только не прекратились в XXI веке, но и приобрели особую популярность.

В предваряющей настоящий сборник статье Т. Атнашева и М. Велижева, а также во включенных в него работах немецких исследователей отмечено, что идеология романтического национализма возникла в конце XVIII века в Германии в качестве основы для воссоединения страны. Идея существования немецкого народа как единого целого была сначала сформулирована в культурной области, а потом перенесена в политическую. Гердер, впервые эксплицировавший мысль о нации как о коллективной личности, особо подчеркивал роль фольклора, языка и словесности как выражения души народа и объединяющей силы, свидетельствующей о немецком единстве вопреки политической и религиозной фрагментации Германии. В рамках этой идеологии была сформулирована и концепция национального поэта как выразителя сокровенных чаяний народного духа. В Германии на роль такого поэта постепенно выдвинулся Гёте, несмотря на то что сам он неизменно критически относился к националистическим упованиям и так называемому «языковому патриотизму» («Schprachpatriotismus») своих почитателей. Представление о народе как об органическом единстве было нацелено на то, чтобы подорвать французскую культурную гегемонию, характерную для культуры европейского Просвещения.

Очевидно, что политическая и культурная ситуация в России была совершенно иной. В отличие от разделенной Германии она была централизованной полиэтнической империей, достигшей в первые десятилетия XIX века небывалого могущества, по крайней мере в военной сфере. Тем не менее целый ряд политических, социальных и культурных предпосылок сделал Россию и прежде всего ее интеллектуальную элиту особенно восприимчивыми к модной идеологии, возникшей в Германии и стремительно покорявшей всю Европу.

Подвергнуться радикальной трансформации должны были не отдельные люди, но страна в целом, и что произойти такая трансформация должна не в загробном мире, а в посюстороннем историческом времени

В последних исследованиях В.М. Живова, в том числе в его статье, которая публикуется в этом сборнике, подчеркивается резкое отличие русской и, шире, восточно-христианской сотериологии, то есть учения о спасении, от представлений, распространенных в западном христианстве. Если в католичестве было принято тщательно подсчитывать и взвешивать совершенные человеком грехи и по возможности искупать их покаянием, молитвой, исполнением наложенных епитимий, добрыми делами и пр., то в православной традиции такого рода бухгалтерский учет совершенного добра и зла оказывается более или менее бессмысленным— перед лицом Божьего промысла любые надежды заслужить спасение собственными силами представляют собой наивную самонадеянность, если не грех гордыни, а уповать можно только на безграничность Господнего милосердия и святых заступников. Как пишет Живов, православный человек возлагал надежды не на систематические усилия, позволяющие искупить совершенные грехи и в

Петровский модернизационный проект придал этому образу мистического преображения секулярное и государственное измерение. Предполагалось, что подвергнуться радикальной трансформации должны были не отдельные люди, но страна в целом, и что произойти такая трансформация должна не в загробном мире, а в посюстороннем историческом времени. В «Слове на погребение Петра Великого» его ближайший сподвижник Феофан Прокопович назвал императора «виновником бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресившим аки от мертвых Россию и воздвигшим в толикую силу и славу». Одушевлявший реформы дух творения ex nihilo, созидания бытия из небытия единым актом преобразовательной воли государя более чем знакóм русскому читателю по вступлению к «Медному всаднику».

Кратко выделим лишь два аспекта петровских преобразований, существенных для данной темы. Во-первых, это создание особого, утопического пространства, новой столицы, что сам император в очевидном противоречии чудовищному климату избранной им местности называл «Парадизом». Прокопович восхвалял Петра за то, что «древяную он обрете Россию, а сотвори златую», между тем петровские указы запрещали каменное строительство за пределами Петербурга, делая остальную страну еще более «деревянной», чем она была прежде. В мистической реальности, формируемой царем-преобразователем и его идеологами, подлинно значимым был только главный город, будущий или даже нынешний Парадиз.

Точно так же решался вопрос создания нового человека, который должен был населить этот рай. Социальную элиту переодели, побрили и под страхом свирепейших наказаний заставили завести европейские бытовые привычки. Само собой разумеется, более 90% населения выглядели по-старому и жили традиционной жизнью, но именно на их фоне европеизированное петербургское дворянство, готовое войти в новый мир, смотрелось особенно выразительно.

Эта идеологическая модель сохраняла силу на протяжении примерно века. Проблема положения и статуса России по отношению к Западу неизменно беспокоила ее элиту, однако первоначальная трактовка этой проблемы была относительно спокойной. Предполагалось, что Россия существенно отстает от Запада, но, будучи «молодой страной», она может рассчитывать на историю как на союзника и стремительно сокращает накопившийся разрыв. Над рабским подражанием западной моде и обыкновениям было принято смеяться, но сама по себе необходимость учиться у более передовых государств выглядела очевидной и никем не оспаривалась, по крайней мере до Французской революции, а в основном, если оставить за скобками пылкую галлофобию Шишкова и его последователей, и после нее. Только после наполеоновских войн, когда пути российского государства и русского образованного общества начали стремительно расходиться, этот оптимистический и в целом общепринятый подход уступает месту набору различных и взаимоконфликтных идеологий.

Принято считать, что дискуссия об особом пути России была начата публикацией первого «Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия

Чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности

Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у государства в России вообще не было истории. Еще более эксцентрическим выглядело его утверждение, что Запад даже после реформации и Французской революции обладает духовным единством, основанным на католицизме. Сугубая серьезность, с которой власть и общество восприняли этот странный и исполненный кричащих противоречий текст, находилась в явном и очевидном противоречии с его вызывающе провокационным характером.

Как известно, провокация удалась сверх всяких чаяний: чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности. Как показывает на страницах этой книги М. Велижев, публикация первого «Философического письма» совпала по времени с распространением новой официальной идеологии российской империи — идеологии «православие — самодержавие — народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. Уваров определял русскую «народность» субъективно-психологически: ее проявлением оказывалась вера в догмы господствующей церкви и приверженность принципам политического порядка, спасшего Россию от деградации, которую переживал современный Запад.

Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.

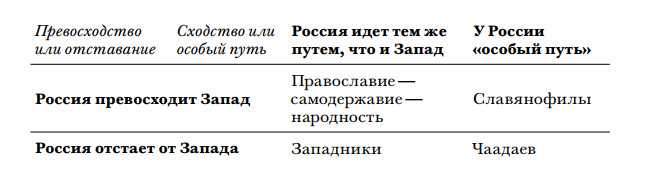

Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?

Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840-е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства — движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.

Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.

В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830-е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.

Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.

Изображенной в поэме стране «мертвых душ» предстояло, по Гоголю, мистическое возрождение, причем ослепительный прорыв к будущему величию был уготован России не столько несмотря на ее нынешнюю греховность, сколько именно благодаря ей. Религиозные корни этой идеи вполне очевидны — мысль о том, что последним суждено стать первыми, имеет евангельское происхождение. И все же Гоголь интерпретировал эту мысль в русле романтического национализма и применил не к отдельному человеку, но к народу как органическому целому.

Полет птицы-тройки в конце первой части «Мертвых душ» только намекал на грядущее преображение Российской империи в идеальную общину, а ее обитателей — в достойных граждан земного Эдема. Гоголь намеревался в деталях изобразить это превращение во второй и третьей частях. Исследователи давно установили, что план поэмы был ориентирован на композицию «Божественной комедии» Данте, однако тот, отправляя свое литературное alter ego путешествовать по всему загробному миру, никогда не представлял себе, что ад может в результате мистической трансформации преобразиться в рай.

Окончательного воплощения замыслы Гоголя не получили.

Чаадаев и Гоголь сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав

В 1837 году, через год после роковой публикации «Философического письма», Чаадаев написал «Апологию безумного», где перешел от негативного мессианизма своего предшествующего опыта к позитивному. Мы уже никогда достоверно не узнаем, какие мотивы стояли за этой сменой вех. Возможно, Чаадаев хотел оправдать себя в глазах общества, а потом, возможно, и властей, он мог искренне изменить собственные взгляды, а мог и рассматривать свою новую точку зрения как естественный вывод из предшествующей. Известно лишь, что «Апология…» не внесла в его статус никаких изменений, она осталась неопубликованной, и цензурный запрет с имени автора так и не был снят.

В любом случае Чаадаев в «Апологии…» не стал отказываться от прежних диатриб в адрес России. Подобной автополемике он предпочел гораздо более эксцентрический ход — утверждение, что дальнейшие размышления над волновавшим его предметом привели его к выводу, что будущее России более прекрасно, чем это можно себе вообразить:

Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. <…> у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества.

Стоит заметить, что в финале «Апологии безумного» содержится резкая критика Гоголя. Чаадаев сравнил всеобщее осуждение его письма с восторженным приемом, оказанным монархом и обществом «Ревизору», комедии, в которой пороки российского общества оказались подвержены столь же уничтожающей критике. Вероятно, Чаадаев видел в Гоголе своего основного и более удачливого соперника в дискуссии об исторической судьбе России и ее грядущем назначении.

Таким образом, в конце 1830-х — начале 1840-х годов Чаадаев и Гоголь независимо друг от друга сформулировали фундаментальную идею, согласно которой главное преимущество России состояло в ее отсталости, и предсказали своей стране трансформационный прорыв, который однажды поможет ей возглавить всемирное содружество держав. Эта идея оказалась необычайно привлекательна для мыслителей, писателей и политиков, во всех остальных отношениях совершенно несхожих друг с другом и даже занимавших противоположные позиции. Большинство из них ожидали, что такой трансформационный прорыв совершится в самом ближайшем будущем, и рассчитывали стать его свидетелями.

В 1854 году, во время Крымской войны, окончившейся для России унизительным поражением,

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!

Однако эта пылкая инвектива завершалась совершенно естественным для автора выводом: «О, недостойная избранья, / Ты избранá!»

Если Гоголь верил, что птица-тройка унесет Чичикова из ада в рай, но не смог найти художественные средства, чтобы изобразить это путешествие, то Достоевский посвятил бóльшую часть творчества описанию маятниковых движений человеческой души между добром и злом. В его первом большом романе «Преступление и наказание» убийца становится мучеником, а по пути духовного возрождения его ведет святая проститутка. Герой «Братьев Карамазовых» поражался тому, как в человеческой душе «идеал Мадонны» сочетается с «идеалом содомским».

Знаменитые слова Дмитрия Карамазова: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил» — очень часто (десятки тысяч примеров такого рода можно отыскать в сети) цитируются как «широк русский человек». Таким образом, предпринятый Достоевским анализ человеческой природы оказывается характеристикой «русской души». Впрочем, эти два истолкования не противоречат друг другу, поскольку писатель воспринимал русскую душу как идеальное воплощение человеческой природы. С точки зрения Достоевского, русский человек достаточно широк, чтобы принимать и примирять в себе все национальные психеи.

Эта идея получила наиболее полное выражение в так называемой «Пушкинской речи» Достоевского, произнесенной в Москве в июне 1880 года на открытии памятника Пушкину за полгода до смерти Достоевского и ставшей его завещанием. К тому времени статус Пушкина как национального поэта был уже полностью закреплен в общественном сознании, и в соответствии с традициями романтического национализма Достоевскому надо было вывести свои умозаключения о судьбе и миссии России из произведений ее величайшего творца.

Представить самого космополитичного из русских поэтов в качестве эмблемы «русской особости» было нелегкой задачей. Но Достоевскому удалось найти сильное и элегантное решение. Он увидел особый характер Пушкина, а следственно, и России во «всецело русской, национальной способности» понимать другие народы лучше, чем те способны понимать себя сами, — способности, составляющей «великое утешение для нас в нашем будущем, великую и, может быть, величайшую надежду нашу, светящую нам впереди».

Понятно, что в этом анализе есть и отчетливое политическое измерение: народ, способный понять душу любого другого народа, является естественным лидером всемирной системы государств. Прославление отзывчивости пушкинского гения оказывается едва прикрытой легитимацией империалистических устремлений. Достоевский вполне сознавал, что Россия по европейским меркам представляет собой бедную и отсталую страну, и в обозримом будущем он не ожидал для нее благополучия и процветания. Чтобы обосновать мысль о величии России, он предпочел подтвердить свой анализ поэзии Пушкина цитатой из другого великого русского поэта и воинствующего империалиста, Федора Тютчева: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил благословляя“ Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его?»

Прорыв цепи капиталистических государств произойдет в слабейшем звене и что в силу своей отсталости Россия может дать толчок всемирной социалистической революции

Парадоксальным образом эту позицию разделяли мыслители, находившиеся на противоположном фланге русской общественной мысли. Такой, казалось бы, далекий от религиозного мистицизма автор, как Чернышевский, был убежден, что революционный дух русского крестьянства неизбежно принесет его стране избавление, и в финале написанного в"тюремной камере романа «Что делать?» изобразил победоносную революцию, которая должна была произойти в России уже через два года.

Другой русский радикал, Александр Герцен, под конец жизни глубоко разочаровавшийся в буржуазном Западе, возлагал последние надежды на русскую крестьянскую общину, в которой видел прообраз грядущего социалистического общества. В конце XIX века подобные воззрения отличали взгляды так называемых «народников», но и такой убежденный критик народничества, как Ленин, полагал, что прорыв цепи капиталистических государств произойдет в слабейшем звене и что в силу своей отсталости Россия может дать толчок всемирной социалистической революции. Как образованный марксист-догматик, Ленин не мог не видеть, в какой мере его мысль противоречит духу и букве экономического детерминизма, но обаяние идеи трансформационного прорыва было для него сильней, чем логика марксистской ортодоксии.

Представления идеологических оппонентов о природе и характере трансформационного прорыва могли быть совершенно противоположными, но большинство из них соглашались с тем, что такой прорыв, во-первых, возможен, а

Еще в начале XIX века господствующим «мифом основания» русской истории становятся не петровские преобразования, выступавшие в этом качестве на протяжении ста предшествующих лет, но эпоха Смутного времени, польское пленение Москвы, изгнание поляков ополчением Минина и Пожарского и начало династии Романовых. Катастрофа Смуты и крушение российской государственности сменяются, согласно этой идеологической модели, воцарением избранной Богом династии, а в долгосрочной исторической перспективе — расцветом России, покорившей некогда господствовавшую над ней Польшу. К 1830-м годам в сознании большинства образованных русских сформировалась устойчивая параллель между событиями начала XVII века и наполеоновскими войнами начала XIX столетия, когда Москва вновь была захвачена вражеской армией, а потом, пережив пожар, воскресла, и русская армия закончила свою кампанию в Париже.

В свою очередь, война 1812 года, образ которой был закреплен в национальном сознании великим романом Толстого, стала мифологическим прототипом другой, еще более великой победы 1945 года. Сами официальные обозначения обеих войн как «Отечественной» и «Великой Отечественной» связали их в единый нарратив, причем параллель с тщательно спланированным отступлением 1812 года придавала страшным поражениям 1941 года провиденциальный облик. Однако в обоих случаях неизменной оставалась основная сюжетная структура— величайшая победа вырастала из катастрофы, поставившей страну на грань гибели.

Монументальному превращению разбитого, оккупированного государства в

Исходно прорыв цепи капиталистических государств в слабейшем звене должен был стать началом мировой революции, но постепенно эта цель стала отодвигаться в неопределенное будущее, а обещанный рай стал сжиматься и локализовываться в масштабах «одной отдельно взятой страны», а потом в пределах административных границ закрытых городов или Московской кольцевой автодороги. Знаменитый лозунг брежневских времен о превращении Москвы в образцовый коммунистический город был анекдотическим выражением этой логики.

Райскому миру должен был соответствовать человек, достойный жить в этом будущем. Идеологема «формирование нового человека» была одной из центральных в коммунистической мифологии, и в конечном счете этот «новый человек» оказался представителем отстраиваемой элиты — государственно-партийной номенклатуры, заселявшей элитные дома, поселки и районы, а также инженерно-технической интеллигенции, которая жила и работала в закрытых городах на оборону страны. Свирепый конфликт между этими двумя частями советской элиты и привел к крушению коммунистического строя в СССР.

Антикоммунистическая революция 1989–1991 годов проходила под лозунгами превращения России в «нормальную страну» и присоединения ко всему «цивилизованному миру» и осмыслялась ее сторонниками и идеологами как безусловная антитеза революции 1917 года с ее милленаристскими фантазиями и несбыточными обещаниями. Однако модель молниеносного трансформационного прорыва из темного прошлого в светлое будущее сохранила привлекательность. Приведем лишь один пример. В своем последнем «Обращении к гражданам России» 31 декабря 1999 года первый президент РФ Б.Н. Ельцин, объявляя об отставке, в частности сказал:

Прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом, одним знаком сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком — и все одолеем. Одним рывком не получилось. В

Разумеется, Ельцин, лидер, одержавший победы практически во всех политических битвах, сумевший переиграть всех своих оппонентов, провести страну через неслыханные потрясения и сдать ее избранному им преемнику, менее всего может быть заподозрен в наивности. Но и невозможно подозревать его в неискренности — просто слишком сильны были господствовавшие в культуре идеологемы, позволявшие надеяться шагнуть в будущее «одним рывком, одним махом, одним знаком». Судя по масштабам наступившего разочарования, надежды президента разделяла и значительная, если не подавляющая часть его соотечественников.

Концепция «особого пути», ставшая сегодня практически государственной идеологией, пользуется широкой общественной поддержкой

Особенно любопытны слова «одним знаком», прозвучавшие в первой трансляции обращения и вырезанные из последующих. Возможно, Ельцин просто оговорился, и все же представляется, что эти слова в любом случае показательны. Прыжок из «тоталитарного прошлого» в «цивилизованное будущее» определяется символическим актом смены идеологических ориентиров.

Влияние идеологии трансформационного рывка отражается и в нынешних дискуссиях, где едва ли не все непримиримые оппоненты объединены чувством надвигающейся катастрофы, хотя совершенно по-разному видят ее причины и способы предотвращения. Как показано в публикуемой здесь статье Б.В. Дубина, концепция «особого пути», ставшая сегодня практически государственной идеологией, пользуется широкой общественной поддержкой. Неудача попытки стать «нормальной страной» привела к новому расцвету идеи возврата к национальным, религиозным и нравственным ценностям.

Ее оппоненты нередко указывают на мифологизированный характер этих ценностей, их слабую укорененность как в современном российском государственном быту и повседневной жизни, так и в национальной истории. Однако ссылки на официальную статистику или на исторические документы никого не убеждают. Воинствующие традиционалисты, которые по не вполне ясной причине сегодня любят называть себя консерваторами, не хуже остальных осведомлены о положении вещей, а нередко и оценивают его еще более резко. Истинная Россия, которую они взыскуют, находится не в эмпирической реальности, их окружающей, и даже не в мифологизированном прошлом, которым они не слишком интересуются, но в мистическом пространстве последнего преображения. Чем ужасней и беспросветней сегодняшний день, чем сильней и коварней враги, тем удивительней и наглядней станет полет птицы-тройки.