Вячеслав Морозов. Subaltern Studies

Каково происхождение понятия «субалтерн»? Каким образом складывалась интеллектуальная традиция Subaltern Studies? Какое место понятие «субалтерн» занимает в современных постколониальных исследованиях?

В четвертой лекции курса «(Пост)колониальные исследования» в рамках проекта «Ташкент-Тбилиси» профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов рассматривает основную проблематику Subaltern Studies, а также значение этого направления для исследования постсоветского пространства.

Сегодняшняя лекция будет строиться вокруг литературы по Subaltern Studies, ядром которой является the Subaltern Studies Group — группа исследований субалтернов, которая специализировалась в основном на Южной Азии, на индийской истории.

Но начнём мы с понятия «субалтерн», которое восходит к Антонио Грамши, затем нужно будет сделать скачок к Гаятри Чакраворти Спивак, которая разработала это понятие и свою особую интерпретацию в рамках the Subaltern Studies Group. Это облегчит работу по рассмотрению литературы по Subaltern Studies и тех проблем, которые возникают в связи с этим подходом. Здесь не будет обзора литературы, но я упомяну несколько основных работ, их критику и затем перейду к концептуальному резюме и к тем вопросам, которые непосредственно касаются значения этого понятия в контексте исследований постсоветского пространства или того, что в рамках новой имперской истории и других подходов сегодня называют Северной Евразией. Я буду пользоваться обоими терминами.

Понятие subaltern восходит к Антонио Грамши, итальянскому марксистскому философу, теоретику и практику революционной борьбы. Оно было сформулировано в знаменитых «Тюремных тетрадях», в записках, которые Грамши делал в тюрьме с 1929 по 1935 год. Некоторые считают, что использование этот термин — «le classi subalterne» — первоначально был просто кодовым словом. Разумеется, все его записки читали, и

В русском языке есть определенные сложности: иногда мы говорим «угнетенные», но

Это понятие необходимо рассматривать в тесной связи с понятием «гегемон» и гегемонией в целом. В отличии от традиционного использования и от того, как этот термин используется в частности в литературе по международным отношениям, в грамшианской традиции и у самого Грамши гегемония — это не просто господство. Это система подчинения, в которой угнетенные принимают свой подчинённый статус. То есть это система, которая саму себя может представить как «естественную», «правильную», «данную Богом» или укорененную в «природе человека», в «естественном ходе вещей». Скажем, рынок, согласно некоторым идеологиям, — это естественный способ организации экономических отношений. Соответственно, всё, что следует из рынка — это не вопрос некоего случайного или навязанного кем-то решения, это не вопрос чьей-то политической воли, не вопрос, скажем, неравенства, а естественный ход событий. Да, существует имущественное неравенство, оно вытекает из рыночных отношений, частной собственности, но это «естественный» порядок вещей.

Есть такой аргумент, многим из вас, наверное, знакомый: мы много раз пытались делать по-другому, ограничивать рыночные свободы в интересах общего блага, и каждый раз выходило только хуже. Это и есть пример того, как работает гегемония. Гегемония может вам объяснять, что вся власть от Бога — это более характерно для традиционных обществ, но тем не менее и их тоже можно рассматривать как цементированную, уже осевшую, затвердевшую гегемонию. Скажем, средневековая религия в качестве идеологии, средневековые иерархии тоже вполне могут интерпретироваться как гегемонический порядок. Или дискурс, знакомый нам в первую очередь по американскому материалу: мы живём в великой стране, несмотря на то, что у нас есть проблемы; здесь у каждого есть шанс, если кто-то им не воспользовался — это его проблемы, если у меня что-то не получается — это временно, у меня всё равно есть шанс пробиться, добиться успеха; за этот шанс я буду даже, может быть, воевать, отстаивая возможность единолично добиться успеха перед лицом более коллективистских, солидаристских идеологий. Классический пример — медицинские страховки. Аргумент о том, что американцам навязывают страховки под видом Obamacare, что это лишает их выбора — это аргумент, который представляет частное решение, у которого есть конкретное политическое, идеологическое содержание, как нечто деполитизированное, само собой разумеющееся. Конечно, у каждого должен быть свой выбор, разве может быть по-другому? Мы же страна, где все свободны, значит, у каждого должен быть выбор. А если в результате этого выбора или возможности выбора люди оказываются без медицинской помощи — ну, не повезло, наверное, каким-то отдельным людям. Но в целом система правильная, хорошая, потому что у каждого есть выбор. Вот как работает гегемония.

Еще один пример, который ближе нам с вами — людям, живущим на периферии или полупериферии современной мир-системы — дискурс, который многим, наверное, знаком: «В цивилизованных странах такого безобразия не бывает». Это вариант дискурса, который показывает, как люди сами себя ориентализируют, сами ставят себя в положение подчиненных — в

На этих примерах хорошо видно, что в широком смысле гегемония — это универсализация конкретного порядка и соответствующей идеологии. Когда мы представляем конкретную, частную идеологию, частный порядок вещей, основанный на политическом решении, на историческом выборе, который происходил на протяжении долгого времени, в результате революций, завоеваний, борьбы за национальное самоопределение и т.д., мы получаем некий порядок, представляемый универсальным для того, чтобы он работал. Этот порядок всегда конкретен, всегда кому-то выгоден больше, кому-то — меньше. Порядок утверждается и за счёт насилия, но насилие за редчайшим исключением — это лишь последнее средство обеспечения господства. На самом деле гораздо важнее то, что несправедливость, присущая конкретному порядку, часто забывается, воспринимается как нечто естественное, нечто в порядке вещей, если гегемония может эту несправедливость переинтерпретировать. То есть если гегемония может сообщить: «Да, у нас есть определенные проблемы, но зато мы великая страна, и у вас всё равно есть шанс, даже если вы сегодня бедны, вы можете стать богатыми завтра». Или: «Да, у нас всё не так, как нужно, но это потому, что мы нецивилизованная страна, мы отсталые, и народу нас плохой, с этим ничего не поделаешь», — и здесь можно дойти до оправдания авторитаризма. В этом смысле гегемония предлагает вам способ рационализации существующей несправедливости, в результате которой несправедливость как бы исчезает.

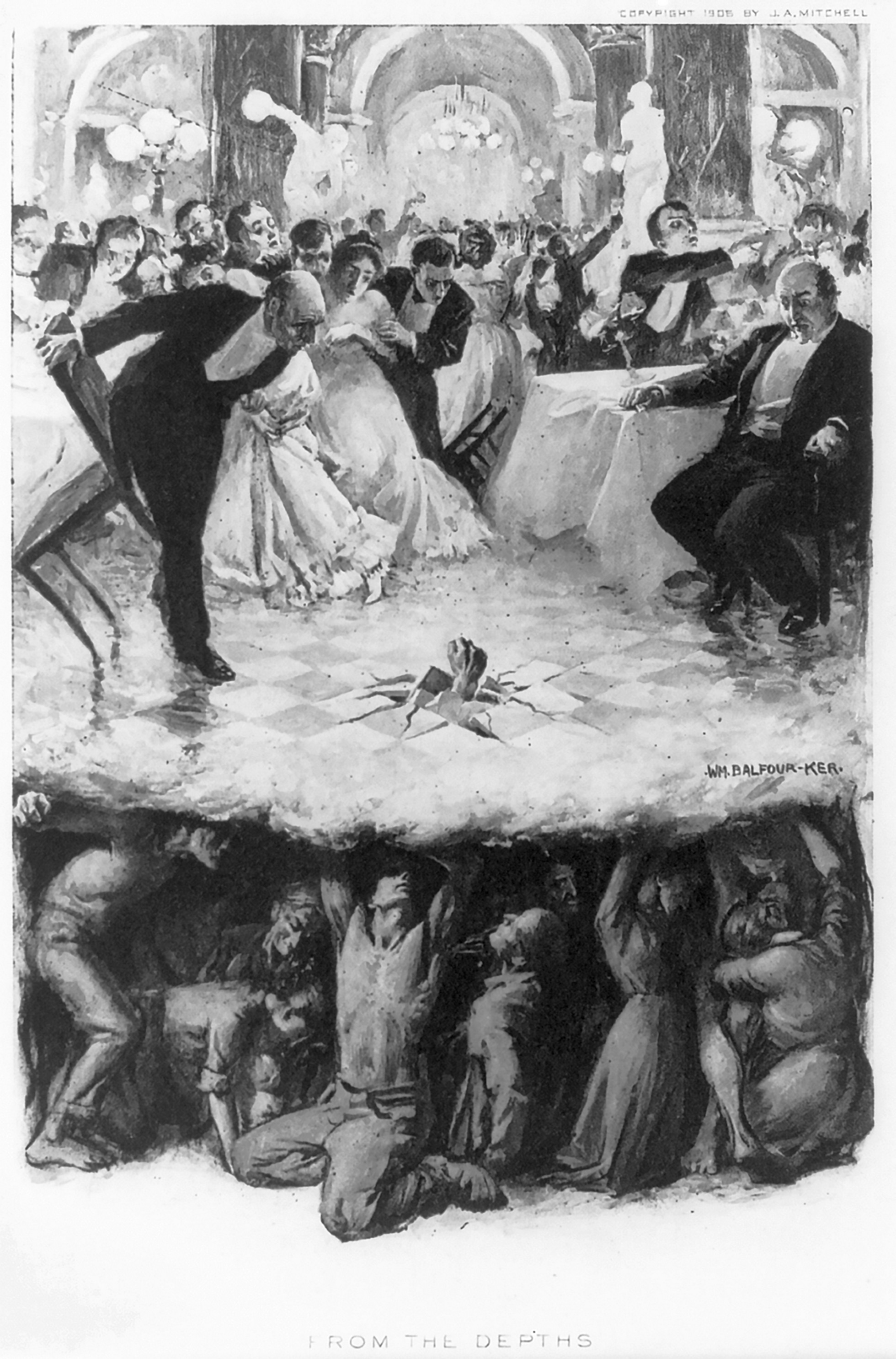

Таково, собственно, исходное грамшианское понятие гегемонии. В гегемонически установленном порядке субалтерны — это те, кого, собственно, «теряют», те самые бедные, которые вроде как даже и не бедные, а завтрашние богатые. Бедность исчезает как проблема просто потому, что бедные представляются «неудачниками» — это те, кто не хочет быть или не стал богатым. Соответственно, заявлять о своих проблемах от лица бедных становится очень сложно — вас сразу классифицируют как опасного социалиста, левака, радикала и т.д. Вот один из вариантов. Другой: в колониальном пространстве угнетенным тяжело заявить о своем угнетении, потому что, как правило, они уже классифицированы как недостаточно цивилизованные, недостаточно развитые. Это может быть чистый расизм, где угнетенные, представители колонизованных групп и народов оказываются просто, так сказать, ниже по расовой лестнице. Либо они просто еще не успели развиться, у них еще всё впереди; вот сейчас они бедные и угнетенные, но это потому, что они неразвитые, им нужно учиться у нас, цивилизованных, развитых.

Самая главная проблема в том, что колонизуемые часто эту позицию усваивают и примеряют на себя

И в этом, в том числе, состоит смысл понятия «субалтерн». Не просто в том, что вы — угнетенные, у которых отняты права, что вас дискриминируют, что вас колонизируют, что ваша культура выглядит бедно на фоне господствующей культуры. А в том, что вы этот порядок принимаете как неизбежный, необходимый и т.д. Еще раз повторю, здесь есть элемент насилия, но, как правило, он не является решающим.

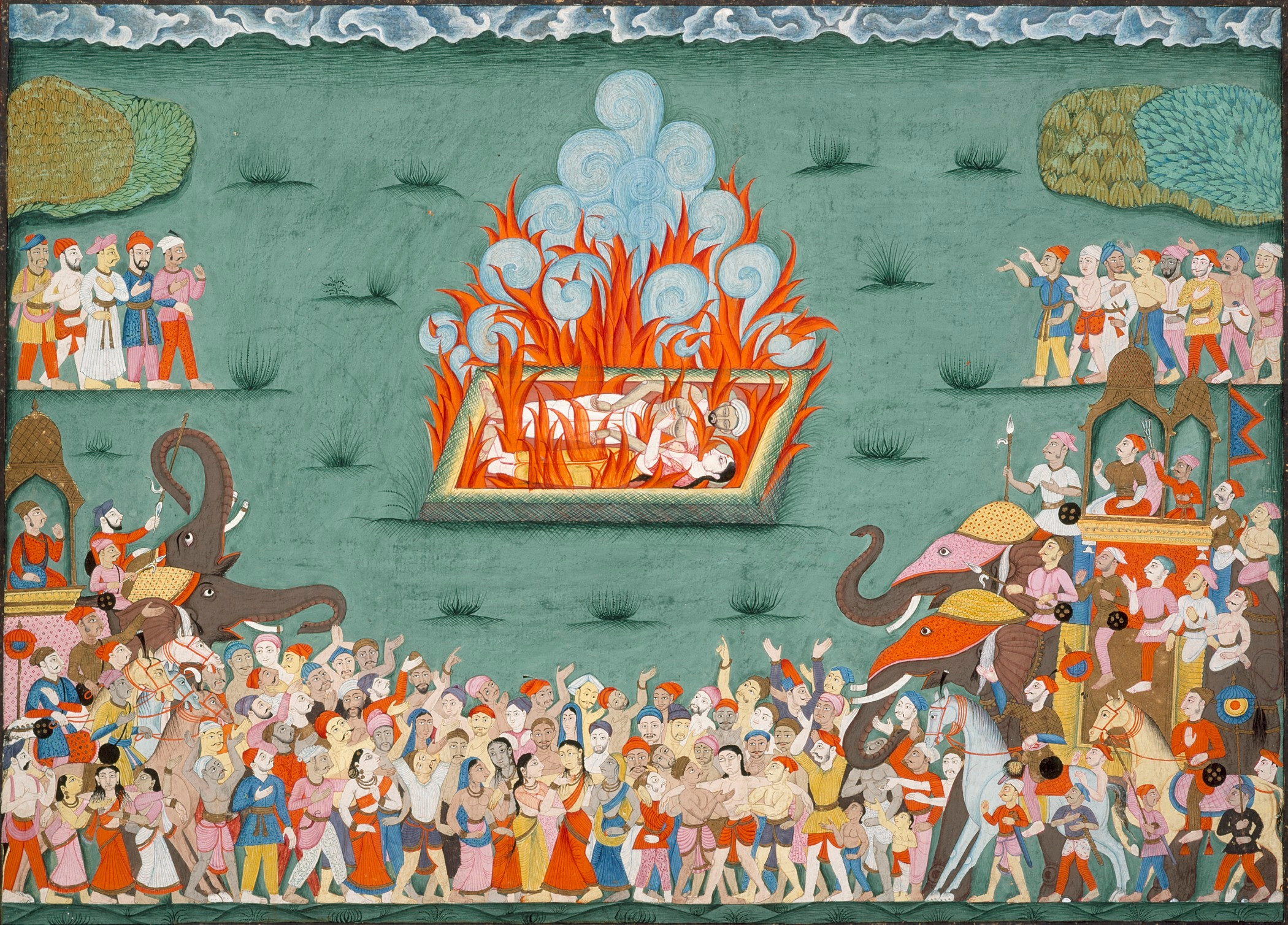

Этот подход берет на вооружение Спивак, когда она пишет в 1988 году первый вариант своего знаменитейшего эссе «Могут ли угнетенные говорить?». Она, безусловно, берёт идею у Грамши, при этом в её развитии опирается на огромный пласт литературы, который существовал на тот момент в уже сложившейся традиции Subaltern Studies и в более широкой литературе по колониализму, постколониализму, колониальной истории и т.д. Спивак подчеркивает, что субалтерны не представлены в гегемонически установленном порядке — в частности в колониальном — у них нет голоса. Угнетатели (и это важный пункт, который она формулирует, ссылаясь при этом на Маркса) говорят не только об угнетенных, но и за них. То есть угнетатели как бы лучше знают, что нужно угнетенным. Колонизаторы лучше знают, что нужно колонизированным. Колонизаторы знают, что вот у них цивилизация, а у этих людей пока цивилизации нет, и, соответственно, цивилизацию нужно им принести, нужно помочь им в «развитии». Первый вариант эссе пессимистичен, во втором, более развернутом варианте, этот пессимизм несколько смягчен. В вошедшем в «Критику постколониального разума» втором варианте эссе (1999) Спивак всё-таки приходит к выводу, что угнетенные, субалтерны, могут говорить, но для этого, естественно, необходимы определенные условия, для этого сами субалтерны должны начать действовать.

Итак, в чем же здесь, собственно, проблема с точки зрения Спивак? В том, что угнетение не просто существует как таковое, как колониальное или классовое, оно, как правило, многослойно. Это и класс, и раса, и гендер — здесь всё играет роль. Могут добавляться и другие факторы, скажем, в определенных контекстах — религия (в Индии, например, это довольно важный контекст). При этом субалтерн, подчеркивает Спивак, — это не эквивалент угнетенного. У рабочих, по её мнению, как раз есть голос. (Здесь мы должны сделать, конечно, примечание, что у рабочих голос был, во-первых, далеко не всегда. Он появился в XIX веке с ростом рабочего движения, сначала в Англии, затем в других странах, когда рабочие стали выдвигать свои требования, и эти требования постепенно стали признаваться в качестве легитимных, и марксизм здесь, сыграл, конечно, очень важную роль. Но и сегодня я, например, не уверен, что у рабочих есть голос. Вполне возможно, они его уже утратили благодаря тем неолиберальным реформам, которые имели место на протяжении последней четверти прошлого века и в начале нынешнего века. Рабочие в

Как бы то ни было, допустим, в 80-е годы, действительно, рабочие еще не субалтерны, они находятся в положении, может быть, угнетенном, может быть, эксплуатируемом, но они не являются в полном смысле слова субалтернами. А в полном смысле субалтерны — это колониальные народы и особенно самые низшие, самые дискриминируемые группы в среде колонизированных народов. Проблема, которую подчеркивает Спивак — это даже не проблема угнетения как такового, это проблема знания. Потому что опыт субалтернов в конечном итоге недоступен нам. Даже если мы сами в

И

Этот момент является ключевым для понятия «субалтерн».Можно провести поучительную аналогию с интерпретацией, предложенной Еленой Миськовой в недавно опубликованном на OpenDemocracy интервью о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной. Сложно сопоставлять трагизм двух ситуаций — понятно, что у Славиной было больше возможностей заявить о себе. Тем не менее, говорит Миськова, в

Subaltern Studies Group — группа индийских историков. Все самые видные её участники на момент, когда эта группа создавалась, работали в западных университетах, преимущественно американских (к вопросу о том, кто здесь говорит). Постепенно в общении между собой и в полемике с другими историками (в первую очередь, работавшими по темам колониальной Индии) у них возникла идея о том, что необходимо заниматься изучением групп, которые исключены структурами господства, то есть тех самых субалтернов. Один из главных тезисов группы и всей этой традиции состоял в том, что история должна писаться снизу. По мнению представителей этой школы, историю необходимо писать исходя не из государств, колониальных империй или колониальных систем правления. Необходимо попытаться дать голос или хотя бы рассказать историю тех, кого не замечала предыдущая историография. В конечном итоге то, с чем сталкивается этот подход — собственно, проблема субъектности субалтерна.

Изначальная цель была в том, чтобы написать историю борьбы субалтернов за свои права на примере Индии, но, естественно, с надеждой, что эту идею подхватят другие. Её действительно подхватили, есть довольно мощная традиция, связанная с Латинской Америкой, где изначально пытались применить такую оптику, затем это ушло немного в другом направлении, и применительно к Латинской Америке стал доминировать деколониальный подход.

Собственно, в индийском контексте выяснилось, что в

Но важнее всего проблема, на которую указала Спивак: знание всегда опосредованно, наши представления о субалтерне отражают наш собственный взгляд. Это сразу воспроизводит ситуацию подчинения, потому что мы ставим себя в положение тех, кто знает, а люди, о которых мы пишем — для нас это просто угнетаемые, источник информации, они что-то рассказывают, но интерпретация принадлежит нам. И Спивак как раз подчеркивает, что эта проблема не разрешима, мы можем лишь пытаться приблизиться к её решению. В конечном итоге это проблема политическая, а не интеллектуальная. Соответственно, в книгах её решить невозможно. В

Несколько слов о самых интересных работах. «Доминирование/Господство без гегемонии» (Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India) Ранаджита Гухи — одна из классических работ в этой традиции. В ней говорится о том, что в колониальной Индии насилие преобладало над культурной гегемонией, то есть британские колонизаторы не смогли создать системы, в которой их правление опиралось бы на культурную гегемонию. Думаю, Грамши с этим поспорил бы, но я не историк Индии, поэтому не берусь утверждать в деталях, насколько это действительно было так. Чисто теоретически мне, как грамшианцу, сложно представить себе систему, в которой абсолютно нет никакой гегемонии, есть только насилие — хотя, наверное, пропорции здесь могут меняться. Так вот, эта форма господства была унаследована постколониальной буржуазией. В результате индийское гражданское общество не было интегрировано в политическое общество. Система, которая установилась в независимой Индии, унаследовала проблемы колониальной системы господства, в которой господство элит не опиралось на культурную гегемонию. Группы субалтернов продолжали жить сами по себе, а государство не обеспечивало того самого принятия самого себя, которое составляет сущность гегемонической власти. На мой — абсолютно дилетантский — взгляд это, возможно, объясняет провал гражданского национального проекта Индийского национального конгресса и установление новой гегемонии, или, может быть, лучше сказать нового режима Нарендры Моди и его Бхаратия джаната парти. Этот популистский режим опирается на ценности одной религии — индуизма — и пооощряет антимусульманские настроения. Что это показывает? Что общеиндийская культурная гегемония провалилась, что общество распадается на две части. Индийское общество всегда жило в очень сложном взаимодействии между этими двумя общинами, но сегодня этот распад уже очевиден.

Очень важна работа Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу», по сути представляющая собой критику проекта Просвещения, и в первую очередь — его историзма, как либерального, так и марксистского. Эта критика в значительной степени нацелена на Маркса — просто потому, что Маркс ему более интересен. С либерализмом, в

И вопрос о том, как выстроить и можно ли из этого выстроить некий универсальный освободительный нарратив, универсальную идеологию, остается открытым

Именно эта проблема оказывается в центре внимания критиков Subaltern Studies, некоторые из которых вышли из самой этой группы (Сумит Саркар), другие являются по отношению к ней аутсайдерами, но интересно, что все эти люди — индийского происхождения. Это мощная традиция, которая опирается именно на изучение индийской истории, хотя она, конечно, всё более и более космополитизируется. Саркар говорит о том, что Subaltern Studies пошли за Саидом, а не за Марксом, то есть они преувеличивают значение идеологии, преуменьшают значение материальных факторов, в частности, капитализма как такового и капиталистического способа производства. Кроме того, они идеализируют незападные культуры, а это лишь воспроизводит ориенталистскую парадигму.

Со вторым пунктом согласен и Вивек Чиббер, который пишет о том, что необходимо вернуть универсальность в этот разговор. Он подчеркивает, что вопреки некоторым авторам из группы Subaltern Studies и в целом тем, кто занимается постколониальной теорией, глобальный капитализм отнюдь не ведет к однообразию. Он совместим с культурным многообразием, более того — оно ему выгодно, потому что позволяет обеспечивать многоукладность и, как результат, суперэксплуатацию на периферии. И критика западного универсализма, в том числе критика Просвещения от имени культурной уникальности, не ведет к подлинной эмансипации, потому что вы остаетесь замкнуты в своём собственном коконе, предъявляете эти претензии только от лица своей группы, но не можете выстроить солидарность с другими группами. Чиббер подробно пишет о том, как важно совмещать универсализм с антиколониализмом, что универсальный подход совсем не означает отрицания частных конкретных идентичностей, навязывания всем одной и той же или культуры — это очень важный элемент его критики. Книга Чиббера вызвала большой и противоречивый отклик, с ней многие не согласны, но о ней до сих пор говорят и пишут.

Подведем некоторые итоги, попробуем осмыслить эту проблематику с позиции, с одной стороны, глобальной истории, с другой стороны, с позиции нашего региона. Что становится очевидным, когда мы говорим о понятии субалтерн и об опыте Subaltern Studies? Понятно, что инверсия угнетения как таковая не работает. Субалтерн не может просто освободиться, заявить: «Всё. Я сегодня свободен,» — или сбросить власть колонизатора, угнетателя. Во-первых, потому, что этого субалтерна еще нет. Если мы действительно говорим о субалтерности, то субалтерны по определению это те, кто принимает гегемонию: они могут роптать, но они еще не борются за освобождение, у них еще нет голоса. Формальная деколонизация не ведет к эмансипации — это тоже очевидный факт, который установлен и описан, начиная с теории зависимости в 1970-е годы и заканчивая современными постколониальными и деколониальными исследованиями. Новые элиты всё равно встроены в глобальную систему неравенства, и они по сути являются агентами глобального капитализма и неоколониализма. В то же время защита традиционной культуры ведет к отказу от универсализма, от эмансипации и часто используется теми самыми новыми колониальными или постколониальными элитами в новых, освободившихся государствах для того, чтобы точно так же угнетать местное население. По сути дела мы здесь имеем дело с диалектикой раба и господина по Гегелю: угнетение не исчезнет, если раб просто убьёт господина, займёт его место и продолжит угнетать других рабов.

Важный нюанс связан с понятием гибридности, которое вводит Хоми Баба. Возможно, субалтерны безгласны, но то, как они используют язык гегемонии, не всегда означает полное подчинение. Колонизируемые не просто принимают язык гегемонии, они могут использовать его в своих целях, перенимая ценности господина как бы на поверхности, а де факто подвергать их субверсии. То есть мы, допустим, на поверхности принимаем христианство, но фактически приспосабливаем его к своим традиционным культам, и вместо старых богов у нас появляется культ младенца Иисуса или культ богоматери, но эти культы смешиваются с традиционной религией до степени неразличимости. Тем самым мы создаем свою культурную систему и свой собственный язык, который радикально отличается от того, что нам навязывается колонизатором. Но это опять-таки не ведет к подлинному освобождению.

Отсюда вытекает более общий вопрос: можно ли (и как, если можно) найти субалтерна в конкретной исторической ситуации? Где мы должны его искать? Если перед нами классическая колониальная ситуация, то является ли субалтерном просто не-белый человек? Определяется ли, иными словами, постколониальный субъект расой или культурой? И только ли расой или культурой? Можем ли определять субалтерна в отрыве от класса? С одной стороны, очевидно, что расовые различия игнорировать невозможно, и здесь очень важны работы Франца Фанона, — особенно, конечно, «Black Skin, White Masks». Фанон показывает это очень четко и материально на первых же страницах книги: если вы чернокожий, вы это чувствуете буквально «на своей шкуре», вы не можете этого избежать. И если вы живете в обществе, которое институционализирует расовые различия, то вам никуда от этого не деться.

Вы можете сколько угодно быть цивилизованным, образованным, доктором наук, богатым человеком и кем угодно еще, но вы все равно никуда не денетесь от дискриминации

С другой стороны, и это особенно значимый для постсоветского пространства, для Северной Евразии вопрос: всегда ли раса однозначно определяет субъектную позицию? Наверное, не всегда, наверное, здесь есть разные варианты. Например, что происходит в случае успешного антиколониального восстания? Ленин писал об угнетенных народах, но где граница между одним народом и другим? Всегда ли мы можем четко определить эту границу? Не оказываемся ли мы в ловушке эссенциалистского подхода, скажем, к культурным границам? Всегда ли язык или раса определяет эту границу? Кроме того, если антиколониальное восстание побеждает и появляются новые элиты — всегда ли они на стороне субалтернов? Потому что новые элиты, как я уже отметил, могут, на самом деле, оказаться агентами всё того же колониализма. Они могут быть агентами угнетения, несмотря на свою расовую, культурную, религиозную принадлежность к угнетаемым группам.

И опять встает вопрос об универсализме: как мы выстраиваем универсальную солидарность между различными группами субалтернов, которые, скажем, живут в одной стране или даже в разных странах? Можем ли мы мыслить освобождение от колониального гнёта в рамках одной страны, одной нации, одной культуры? Или всё-таки необходимо выстраивать глобальную солидарность? Если да, то на каких основаниях? У нас нет на них абсолютно однозначных четких ответов на эти вопросы.

Еще одна проблема связана собственно с позицией субалтерна: всегда ли он достоин уважения? Сочувствия — безусловно достоин, потому что все угнетенные достойны сочувствия. Но даёт ли позиция субалтерна какое-то моральное превосходство? Является ли она признаком доблести? Или вслед за Розалинд Моррис мы должны сказать: «в положении угнетенных нет ни подлинности, ни доблести; в нём есть просто (или не так просто) угнетение?» Почему возникает этот вопрос? Потому что, повторяю, субалтерны часто являются угнетателями на локальном уровне: скажем, не-белый мужчина в колониальном контексте, рабочий или крестьянин, которого эксплуатирует глобальный капитализм, приходит домой и начинает бить жену и детей. Он эксплуатирует труд своей жены, он ее угнетает, он подвергает ее насилию, и в этом смысле он выступает агентом той самой системы угнетения и неравенства, которая включает в себя в том числе и гендерные различия. Можем ли мы это игнорировать? Можем ли мы всегда сказать, что колонизируемый, угнетенный, дискриминируемый в расовом, религиозном или в любом другом отношении субъект по этой причине достоин уважения, поэтому он по определению должен иметь привилегированное положение в наших размышлениях о будущем и о настоящем, о политике и об эмансипации? Этот простой пример показывает, что субалтерны часто являются носителями эксплуататорского сознания. Они интернализируют эти стереотипы и проявляют их тогда, когда у них появляется такая возможность и даже — по отношению к другим меньшинствам, по отношению к членам собственной семьи.

В заключение отмечу значение этого направления для исследований Северной Евразии. В отличии от индийской истории, где наработано очень много разнообразной литературы, для нас это всё еще не решенная задача: необходимо переписать имперскую историю региона «снизу». У нас нет этой истории, она практически не написана, есть её фрагменты, но в целом как исследовательское поле она отсутствует. При этом нужно учитывать опыт других. Нельзя забывать о том, что доминирование всегда многослойно и многомерно, что значение имеет не только культура и не только раса (там, где она имеет значение), но и гендер, класс и другие аспекты доминирования. В этом смысле полезным может оказаться понятие, которое я перевожу как «матрёшечный ориентализм» (nested orientalism в оригинале, сформулированном Милицей Хейден-Бакич) — здесь речь идёт не только об ориентализме, но и об угнетении. Милица Хейден-Бакич пишет о Балканах, о том, что, скажем, албанцев почти все считают неевропейцами, а славяне по-разному выстраивают иерархию между собой: те, кто был на территории Австро-Венгерской империи презирают тех, кто жил на территории Османской империи, православные считают себя выше мусульман и так далее. Причем эти иерархии сохранились до сих пор. Многослойность балканского ориентализма еще раз показывает, что существуют, так сказать, туземные агенты глобального колониализма. В нашем контексте важно не забывать, что русское и русскоязычное население, с одной стороны, было агентом империи, с другой стороны, они тоже были и остаются субалтернами. Скажем, в балтийском контексте это очень актуальная тема, потому что, безусловно, сейчас это наследие перевернуто в отношении русских. Я, разумеется, не буду повторять здесь стереотипы российской пропаганды о том, как русских угнетают Балтийские государства, но проблема исключения присутствует, и это тоже часть имперского наследия.

Мы должны, конечно, обращать внимание на наследие имперских матриц, мы должны учитывать то, что сами национальности, этнические группы, самоназвания и т.д. — это часто результат имперского конструирования. Это результат тех практик, которые империя и затем Советский Союз (постольку, поскольку это была особого рода империя) активно использовали, в результате чего сама империя зачастую производила этнические группы или, как тогда говорили, «национальности».

И, наконец, нельзя забывать, что наш регион находится на периферии капиталистической миросистемы. Глобальный капитализм здесь принимает специфические формы, которые определяются не только периферийностью как таковой, не только международным разделением труда по Валлерстайну, но и культурными различиями, сложным взаимодействием и взаимосвязанностью разного рода культурных иерархий, с которыми все мы, живущие, выросшие, изучающие различные участки периферии бывшей Российской империи, знакомы на собственном опыте. Но в то же время мы не всегда полностью отдаем себе отчет об их значении и их подлинной продуктивности.

Литература к четвертой лекции курса «(Пост)колониальные исследования»

Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Дипеш Чакрабарти, индийский историк, обращается к мифическому образу Европы, которая зачастую принимается за место происхождения современности в истории переходного периода к капитализму незападных стран. Эта воображаемая Европа, согласно Дипешу Чакрабарти, встроена в социальные науки. При соизмерении с европейским мифическим “стандартом” модернизации переход к капитализму в третьем мире кажется неполным. Провинциализация Европы предполагает, что каждый случай перехода к капитализму также является случаем перевода (translation) существующих миров и присущих им категорий в категории капиталистической современности.

Partha Chatterjee. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Парта Чаттерджи, антрополог и политический теоретик индийского происхождения, рассматривает воображение националистов в Азии и Африке, которое строится не на идентичности, а на оппозиции западной идее национализма. Хотя Чаттерджи приводит примеры из индийских источников с обильным использованием материалов на бенгальском языке, попутно исследователь вносит вклад в общие теоретические дискуссии о национализме и государстве современности.

Ranajit Guha. Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. Cambridge, London: Harvard University Press, 1997.

Ранаджит Гуха, индийский историк, указывает на то, что колониальное государство в Южной Азии коренным образом отличалось от буржуазного государства метрополии. Метрополия характеризуется как гегемон, его претензии на господство основываются на отношениях власти, в которых убеждение перевешивало принуждение. И наоборот, в структуре господства колониального государства (которое полагается не гегемонистским) принуждение оказывается первостепенным. Колониальное государство представляет собой парадокс — господство без гегемонии.

Ranajit Guha. A Subaltern Studies Reader, 1986 — 1995 . Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Сборник под рекдакцией Ранаджита Гухи объединяет эссе и очерки, в которых представлен ход истории субалтернов: от крестьянских восстаний и народного мятежа до более сложных процессов господства и подчинения в институтах и практиках современности.

Гайятри Чакраворти Спивак. Могут ли угнетенные говорить? В кн.: Введение в гендерные исследования. Часть II (Хрестоматия). Харьков: ХЦГИ; Санкт-Петербург: Алетейя, 2001.

В классическом тексте постколониальной и феминисткой теории Гаятри Спивак, американская философиня индийского происхождения, ставит вопрос о возможности высказывания угнетенного (субалтерна). Отталкиваясь от двойного прочтения репрезентации в европейской мысли, Спивак двигается к анализу колониальных систем. В этих условиях субалтерн не располагает доступом к репрезентации самого себя и своих интересов, будучи непрерывно конструируемым извне.