Этюды о пустоте и ничто Глава 1. «Пустотная» текстология

Наличие «пустотного» контента не только в литературе, но и в музыке, и в пластических искусствах наводит на мысль о фундаментальном единстве невыразимости, которое перед взыскующим взором эстетики раскрывается исключительно в образах ad extra

Предлагаемые вашему вниманию «Этюды о пустоте» включают в себя написанные в свободной манере очерки терминоведческого, литературно-критического и

Существование гиперпалимпсеста и прочих артефактов спонтанной аннигиляции текста убеждает нас в том, что сфера «пустотной текстуальности» не ограничивается только поэтическими или визуальными произведениями, обрамляющими моменты текстоотсутствия или же апеллирующими к «закадровым» модальностям тишины-неопределенности.

С другой стороны, наличие «околопустотного» контента не только в литературе, но и в музыке, и в пластических искусствах наводит на мысль о фундаментальном единстве «невыразимости», которое перед взыскующим взором эстетики раскрывается исключительно в образах ad extra. Более глубокие –междисциплинарные — исследования осуществимы лишь при синергийном (в том смысле, который вкладывал в это понятие С.С. Хоружий) взаимодействии тезаурусов.

Cтремление составить как можно более объемное представение о пустотности подталкивает исследователя к той черте, за которой роятся вопросы мировоззренческого характера. Стоит лишь перешагнуть за нее, как задача, первоначально определявшаяся рамками художественного творчества, начинает растворяться в проблематике «небытия» и «ничто», осложненной многоголосьем интеллектуальных традиции Востока и Запада.

1. «Пустотная» текстология

Как распознать текст, если он нигде не представлен и никак не маркирован, если мы не имеем ни малейших его признаков?

«Пустотная» текстология является, пожалуй, одним из самых радикальных направлении филологической мысли, обращенной в данном случае к явлениям, трудно различимым невооруженным глазом. Изучив перечень способов манифестации текстоотсутствия, скептически настроенный сторонний наблюдатель заподозрил бы здесь своего рода сговор или игру, в которой критик, вооружившись лопатой, ведет при свете дня раскопки несуществующей золотой жилы, а по ночам, облачившись в тогу автора, подбрасывает исподтишка в карьер образцы сопутствующих пород.

В онтологическом смысле идея абсолютно пустого текста — это contradictio in adjecto. Будучи отвлечен от знаковых компонентов связности, подобный текст олицетворял бы связность, гипотетически таящуюся внутри ничто или, точнее, приписываемую (или «вчитываемую») в ничто. Но как распознать такой текст, если он нигде не представлен и никак не маркирован, если мы не имеем ни малейших его признаков? В принципе, в абсолютно пустом тексте должно отсутствовать не только само высказывание, но и какой бы то ни было намек на его возможность и осуществимость. Поэтому, строго говоря, весь тот авторский (или авторизированный) материал, который филология стремится объединить под категорией «пустотного текста», сводится, по сути, к текстам «околопустотным» или маркированным: в них непременно проявлен тот или иной качественный след — некий отпечаток пальца на безупречно прозрачной стеклянной поверхности. Это может быть «рамочный элемент» (название или эпиграф, предваряющий пустую страницу etc.) или даже жест, засвидетельствованный публично. Молва сохраняет или переиначивает смысл поступка и жеста, а затем к ней подключаются письменные источники. И вот уже Диоген Лаэртскии упоминает об Эмпедокле, бросившемся в кратер Этны, дабы обуздать стихию посредством индивидуальной воли, а Сергеи Сигов [2] обстоятельно повествует о том, каким образом Василиск Гнедов «зачитывал» «Поэму конца».

![Илл. 1. Рисунок из книги Д. Смирнова о сонатах Бетховена [3]](https://fastly.syg.ma/imgproxy/2dRcy0oJAv1vOsJ5_f3x3EjGV3Q_zcwu2d4kW7seo5Y/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzL2Iy/NzI2YTYyNWMwZjRk/YmM4Mjk2MDQ0OTcx/MGM4M2NhNjkwZWFi/MzQvc3RvcmUvMzM1/MjEzNGQ5ZDY3NzVj/MjkyZjU5YTBkZTEz/NzE1OTEyMGQzMzU0/MmU5NTdlZDhhY2I2/MGRlZjU2Y2RkL2Zp/bGUucG5n)

«Творческую личность, — пишет Т.В. Голлербах [4], — отличает «способность эффективно оперировать противоречивой информацией, когда <…> неполные описания состояний становятся естественной компонентой картины мира» [5], что позволяет нам <…> понимать принцип креативности как «неотделимость исполнительского и аналитического подходов» [6]».

Ситуация с «пустотным» текстоведением вдвойне парадоксальна

[1] — М.Г. Павловец. «Отпузыритесь из нуля!»: «Нулевые» и «пустотные» тексты А. Кондратова. — Russian Literature, vol. 78, 2015, p. 15-41.– https://www.academia.edu/38476826/Pavlovets_M_Kondratov_s_Zero_And_Empty_Texts.

[1] — Т.В. Голлербах. Аффективная природа эмфазиса (2016). — https://cyberleninka.ru/article/n/affektivnaya-priroda-emfazisa.

[2] — Sigov S. Эгофутурналии Василиска Гнедова. — Russian Literature XXI (North Holland, 1987), p. 115-124. — http://hylaea.ru/pdf/sigov2.pdf.

[3] — Dmitri N. Smirnov. The Anatomy of Theme in Beethoven’s Piano Sonatas, 2007, publ. 2008, pp. 25-39. — fragm. online: 1st Sonata in F minor, Op. 2/1 (1794-5). — https://wikilivres.ru/1st_Sonata_in_F_minor,_Op._2/1_(1794-5).

[4] — Т.В. Голлербах. Аффективная природа эмфазиса (2016). — https://cyberleninka.ru/article/n/affektivnaya-priroda-emfazisa.

[5] — И.А. Бескова. Творчество. — https://epistemology_of_science.academic.ru/790/творчество.

[6] — М.А. Аркадьев Метроритм и артикуляция в творчестве Баха. — http://pianolibrary.blogspot.com/2012/12/11032012.html?m=1.

2. Между молчанием и тишиной (этюд о междисциплинарном дискурсе)

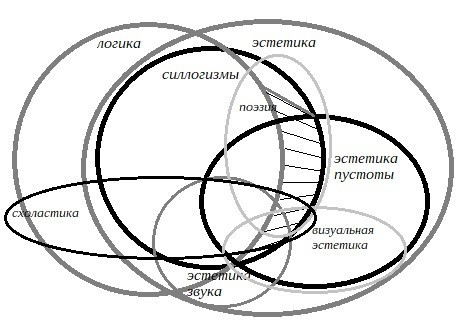

Что же, собственно, представляет из себя обобщенное «пустотное» высказывание? На первый взгляд, оно относится к узкой области текстов, определяемых филологами как «пустотные» и «нулевые», и в координатном отношении располагается где-то на пересечении эстетики (как визуальной, так и эстетики словесного творчества) и филологии. Более точно обозначить его локацию вряд ли возможно, поскольку магнитное поле входящей в такие тексты (квази-)изографической* компоненты дезориентирует компас языкознания.

…

* Или (квази-)сонорной компоненты — если экстраполировать «пустотное» высказывание на основе интонации, звука.

…

Когда эстетика пытается в сугубо собственном смысле рассматривать чистый лист, или белый холст, или симфоническую тишину оркестровой ямы, становится очевидным, что без интеграции всей суммы «пустотных» контентов в теологическую или философскую перспективу, данное рассмотрение есть не что иное, как частность. Отдавая себе в этом отчет, К.Малевич вменял супрематизму в задачу не столько изображение, сколько соединение с

Так или иначе, приоритет «соприкосновения с сущностью» остается не за пластическим решением, обрамляющим текстоотсутствие* а за проблематикой языка, который, в хайдеггеровском определении, есть «дом бытия»: «Чтобы быть тем, что мы есть, <мы, люди> встроены в язык и никогда не сможем из него выйти…» [8, с. 72]. Согласно Хайдеггеру, «человек в присутствии, прежде всего, захвачен языком, чья сущность ему неведома, а поэтому для сохранения, сбережения бытия человек должен из многословия вступить в область молчания» [9, с. 455].

…

* Осмелимся предположить, что, к примеру, типографский пробел или незагрунтованный холст сами по себе, т.е. вынесенные за рамки интерпретации, отнюдь не являются «пустотными» артефактами.

…

Подвергая критике узкодисциплинарный подход к изучению «пустотных» текстов, следует отметить, что намеренное сужение горизонтов влечет за собой чрезмерную «буквализацию» научного дискурса, и здесь исследователь рискует уподобиться геологу, задействующему сложный инструментарий для регистрации сейсмических толчков, но не принимающему в расчет природу подобных катаклизмов — только в нашем случае речь пойдет не о землетрясениях, а о мировоззренческих установках, согласно которым пустотность «вчиняется» в словесное творчество, в музыку и в пластическое искусство. Представьте себе «пустотное искусствоведение» в духе свифтовской Академии прожектеров: анализу подвергаются не столько сами живописные изображения, сколько их безликая подоплека — например, особенности грунтовки или структура волокон ткани холста! Впрочем, буквальное и изолированное прочтение художественной формы на практике встречается крайне редко; как правило, в рафинированных «цеховых» подходах непременно встречаются заимствования из тезаурусов других дисциплин, только этим заимствованиям придана необязательная, культурологически сглаженная интонация. В качестве примера сошлемся (вслед за Д.Суховей [10, §4.1]) на указание Э.Рудера о возможности семиотизации типографских пробелов, обладающих, по его мнению, определенным «орнаментальным потенциалом». Говоря о пустоте и пустотах, швейцарский теоретик типографского дизайна ссылается на буддийскую философию, правда, упоминает о ней в

«Согласно дальневосточной философии, именно пространство [пустота] первично по отношению к форме. Без внутренней емкости кувшин просто ком глины. Типографика давно оценивает незапечатанную плоскость как элемент художественного решения» [11, с. 16].

Сравните у Хайдеггера:

«Если же вмещающее заключается в пустоте чаши, то горшечник, формующий на гончарном круге стенки и дно, изготавливает, строго говоря, не чашу. Он только придает форму глине. Нет — он формует пустоту» [12].

Приходится признать, что ни эстетика, ни искусствоведение не обладают компетенцией, необходимой для полно-масштабного освоения «пустотности». Что же касается филологии, то, если доверять колкой характеристике Ницше, ее заведомо «разношерстный» характер объясняется а) отсутствием понятийного единства и b) неорганичным соединением «разных видов научной деятельности, связанных воедино одним лишь именем» [13]. Не разделяя резкости этой оценки, отметим лишь, что Ницше выводит здесь филологию едва ли не в качестве карикатуры на междисциплинарный дискурс. Последний, впрочем, имеет свои камни преткновения. Не желая «держаться за поручни» устойчивого цехового тезауруса, мы рискуем утратить связность изложения предмета. Когда мысль, подстегиваемая интуициями, устремляется к недосягаемым далям, а упор для стартового толчка едва только намечен, то

Достаточно вспомнить беллетризированные философские очерки А.Роннелл и А.Секацкого, в которых хайдеггеровский «вызов бытия» выведен через своеобразный поток сознания, отталкивающийся от Телефонной книги, а нравственный императив Канта предстает в образе Штирлица (Авитал Роннелл. Из Телефонной книги. — «Митин Журнал» N° 55; А.Секацкий. Шпион и разведчик как инструменты философии. — «Митин Журнал» N° 51). Другой пример — публикации В.П. Ракова, в которых к описанию внутренней динамики литературного стиля неоправданно применены философские понятия, переведенные в ранг иносказаний: «логос», «меон» и «укон»*. Здесь мы имеем не синергию тезаурусов, а терминологический синкретизм:

«Уконические бездны располагаются не только в двух пунктах речения, но и над ними и там, внизу, куда стремится строка, заряженная жаждой своего продолжения. «Тёмная материя» остаётся вне рационального понимания и рефлексии со стороны схемно-аналитического мышления, но как только в её мглистости обнаруживается, хотя бы слабое, присутствие признаков (вестников) Логоса, будь это точка, а тем более линия, семантически глухая морфема или же «заумь», не говоря уже о содержательно прозрачном слове, эта инфернально-бесформенная стихия (?! — МБ) трансформируется в меональную среду, сулящую и смысловую внятность, и

…

* При этом Логос написан с прописной буквы, как второе Лицо Св.Троицы, а «укон» (ничто, абсолютная негация всего сущего) наделен качествами «инфернальности» и «хаоса»!

…

Исходная неуравновешенность понятий располагает к введению в обиход полутерминов-полуметафор, свидетельствующих о том, что научный дискурс в той или иной мере заимствует художественную форму.

К классическим прецедентам подобной мимикрии относится изложение принципов поэтики, выполненное в стихах Буало («Art poétique», 1674 г.) по стопам Горация («De arte poetica», 65-68 гг. до н. э.); оно подчинено дидактической цели*, и в этом смысле вполне органично. В иных же случаях, оказавшись в ракурсе образного стиля, аналитический «портрет» исследования обнаруживает черты беспредметности, проблематика принимает диссоциированный характер, а сама суть сказанного становится неотличима от косвенной референции, от смутного намека.

…

* Буало в «Поэтическом искусстве» придерживался классической формулы Горация «поучать развлекая». Например, выступая против распространенного среди поэтов «оригинальничания», в первой песне своего трактата он пишет (см.: [Буало online]): «Чудовищной строкой он доказать спешит, /Что думать так, как все, его душе претит».

…

«Поскольку небытие существует, не существуя, и не существует, существуя, оно есть время» [16]. Это цитата из «Трактата о небытии» А.Чанышева (1962), в котором положение о примате небытия, выхваченное из дальневосточного контекста или из Гегеля, скандируется по-юношески безапеляционно, как если бы мы имели дело не с дискурсом как таковым, а, скорее, с его повествовательной мутацией:

«Небытие гонится за бытием по пятам… Неслышными шагами крадется оно за бытием и пожирает каждый миг, отставший от настоящего, каждое мгновение, становящееся прошлым. Последнее стремится вперед, не разбирая дороги, теша себя мечтой о прогрессе, но впереди находит только небытие» [16].

Чтобы постулирование времени через «несуществующее существование» небытия не выглядел столь тавтологично, его следовало бы разворачивать на фоне современной европейской философии. Например, показывая, как Сартр в трактате «Бытие и ничто» [17, с. 64-65] представляет трансформацию «ничто» (néant) в «ничего» (rien) при столкновении со временем, И.В. Кузин пишет:

«Категория “ничего»… представляет собой характеристику ничто, данного прежде всего во временном модусе прошлого. Т.е. когда мы говорим о том, что от нечто ничего не осталось, то это означает, что оно теперь осталось только в прошлом, и это является иллюстрацией ничто во времени, переданное словесной формой — «ничего». <…> Когда Сартр говорит, что человеческая реальность «несет в себе ничто как ничего”, которым отделяется настоящее от всего прошлого, мы понимаем, что ничего — это не то же самое что ничто» [18, с. 105].

…

…

Обратимся к заглавию данного этюда. Сопоставление молчания с тишиной заставляет задуматься об уже упомянутом «смешении рангов реальности, дарующем дополнительную свободу (или отнимающем ее? — М.Б.)». Если молчание есть нечто личное, то тишина — безлична (за исключением тех случаев, когда понятие о тишине уподобительно применяется к внутреннему миру: «тишина помыслов»; аналогичным образом молчание может быть понято как «внутренняя тишина», ведь внешнему миру его можно приписать лишь метафорически: «Когда гремит оружие, законы молчат»). В качественном отношении акустически воспринимаемая тишина прежде всего относительна, т.к. она есть не что иное, как звук. «Гробовая» тишина прописана чисто теоретически в некоторых партитурах К.Штокгаузена, но в действительности в окружающем нас поле слышимости всегда присутствует затаенная шумовая подоплека. На это указывал еще Пифагор, излагая свою космологическую теорию гармонии: «От движения светил возникает гармония, <так как от этого> происходят гармонические звуки. Когда <…> несутся солнце, луна и <…> великое множество <…> огромных светил, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук. <…> Причиной <того, что мы не слышим этого звука> является то, что тотчас по рождении мы слышим этот звук, так что он вовсе не различается от противоположной ему тишины <…> Таким образом <и> медникам вследствие привычки кажется, что нет никакого различия между тишиной и стуком при работе их, <так же происходит и> при восприятии гармонии сфер» [19, с. 81].

Andrea Uvacikova. Sequence 1(2015)

В музыке аспект пустотности затронут лишь там, где осуществлен отказ от гармонически активного звука. В частности, пустотность вовсе не характерна для «Симфонии гудков» Арсения Авраамова (1922), считающейся классическим образцом ранней индустриальной музыки. Некоторые ветви направления «эмбиент», отталкиваясь от «Музыки для аэропортов» Брайена Ино, культивируют максимально приглушенный характер экспрессии, чем достигается, скорее, анестезия «художественного лица» произведения, нежели его полное исчезновение. Звукоизвлечениями на пороге слышимости иногда начинал свои выступления новатор live electronics пианист Ричард Тейтельбаум, привлекший в свое время Роберта Муга к разработке интерфейса, позволяющего мозговым волнам, пульсу, дыханию и

Yulia Glukhova-aka-holoherz. Message to the desire of keeping anything as it is (2020)

Что же касается молчания, то его внутренняя индикация чрезвычайно разнообразна: оно может быть спонтанным и вынужденным, рефлексивным, интонированным, оценочным (например, осуждающим) и даже персональным*. Молчание имманентно**: как и мышление, оно характеризует связь субъекта с самим собой, будучи включено при этом в функцию отражения. Тишина, в свою очередь, трансцендентна как нечто, явленное извне и органически не присущее субъекту, впрочем, в той мере, в которой она доступна органам чувств и личному опыту, она имманентна (в том смысле, который вкладывал в имманентность Кант).

…

* Например, молчание А.М. Добролюбова, молчание Г.С. Батенькова.

**В европейской средневековой философии противопоставлялись actio immanens (действие, замкнутое на себе самом и не влияющее на окружающий мир) и actio transiens (действие, которое изменяет внешние объекты). Согласно Канту, одним из имманентных качеств человека является нравственность: она не диктуется религией, а неотделима от человеческой натуры. В теологии существуют две точки зрения на отношения Бога с Самим Собой и внешним миром: а) Бог неотделим от сотворенного им мира (о чем и свидетельствует Его воплощение в Богочеловека Иисуса Христа) — то есть, имманентен; б) Бог отделен от мира и принципиально непознаваем — то есть, трансцендентен.

…

Так или иначе, молчание — произвольный акт, а тишина — внешнее состояние; они соотносимы как причина и следствие (мы замолчали, и стало тихо). Возможно ли сравнивать, скажем, «строительство» и «строение»? Между данными понятиями, находящимися на разных ветвях родо-видового древа Порфирия, так же легко установить причинно-следственную связь (строение возникло не само по себе, но в результате строительства). Однако при этом указание на то, что «строение» тождественно «строительству» будет ложно в любом случае, а утверждение «молчание — это тишина» может оказаться истинным, например, в сближении с традицией дзен или с онтологией махаяны, где на высших ступенях развития сознания снимается противопоставление внутреннего и внешнего.

Выдвигая в качестве идеального топоса «пустотного» высказывания некий умозрительный промежуток между молчанием и тишиной, мы, очевидно, выходим за рамки проблематики, связанной с художественным творчеством. Суть искусства неразрывно связана со стремлением «быть на виду», «отражаться» в читательских или зрительских умах (хотя бы и провоцируя их), с лицедейством и нарциссизмом, подпитываемыми как востребованностью, так и невостребованностью, с подражанием, в конце концов. Платон в «Государстве» писал:

«Искусство живописи и всякое искусство подражательное (…не только в области зрения… <но и> в области слуха, где мы его называем поэзией), отстоя далеко от истины, совершает собственное свое дело, беседует с той частью души, которая удалена от разумности» [19, с. 114].

Входя в туман, стелющийся над нейтральными водами между молчанием и тишиной, мы обнаруживаем, что сигнальные маяки «рецепции», «игры», «подражания» и т.п. остаются где-то далеко позади, и что нам, для того, чтобы двигаться дальше, необходимо прибегнуть к помощи поводырей в лице терминоведения и философии…

[Буало online] — Н. Буало. Поэтическое искусство, пер. Э.Л. Линецкой — http://fgpodsobka.narod.ru/poetica.htm.

[7] — Малевич К. Бог не скинут. — Искусство, церковь, фабрика. — Изд-во УНОВИС, Витебск, 1922.

[8] — М. Хайдеггер. Время и бытие. — М.: Республика, 1993.

[9] — Ю.С. Корнева. Ничто в философии Мартина Хайдеггера: параллели в архаической традиции (2004). — http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990201_West_soc_2004_1(3)/53.pdf.

[10] — Д.Суховей (online) — Графика поэзии (диссертация, §4.1) — http://levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOVEI/disser/04.html#4.1.

[11] — Эмиль Рудер. Типографика. — М., 1982.

[12] — M.Хайдеггер (online). Вещь; пер. В.В. Бибихина. — В кн.: Время и бытие (1993). — http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000286/index.shtml.

[13] — Ф. Ницше (online). Гомер и классическая филология (пер. О. Химона). — В изд.: Ф. Ницше. ПСС в 13 т. — Т. 1. — М., 2012. — http://nietzsche.ru/works/sobranie/gomer/.

[14] — А.Секацкий, см.: «Митин Журнал» N° 55, стр. 153, прим. 11.

[15] — В.П. Раков (online). Основные концепты поэтики неразрешимостей. — https://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=27983.

[16] — А. Чанышев (online). Трактат о небытии (1962). — http://psylib.org.ua/books/_chana01.htm.

[17] — Ж.-П. Сартр. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.

[18] — И.В. Кузин. Телесность как социокультурный концепт (диссертация / дфн, СПб, 2016). — https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/nbLPYWWZTJ.pdf.

[19] — История Эстетики. Памятники мировой эстетич. мысли, т. I (под ред. В.П. Шестакова). — М., Акад. Худ. СССР, 1962, 680 с.