Об искусстве, которое молчит

Сегодня объекты искусства борются за наше внимание наравне с десятками тысяч картинок, коротких видео, рекламных нарративов и в целом тем визуальным и смысловым шумом, который нас окружает. Что особенного может предложить в этой гонке искусство? Как будто бы то же, что и за сто лет до этого — особый, специфическим контакт со смыслом, который тоже, в свою очередь, в случае объекта искусства оказывается (или ожидается, что окажется) особенным. В процессе формирования особого смысла в объекте участвует все: его форма, материал, то, как объект нам преподносится, и то, что нам о нем сообщается. Все это формирует тот особый эстетический режим, в котором существуют объекты искусства — по крайней мере, так нам говорят. И несмотря на то, что сегодня искусство может выглядеть буквально как угодно и о чем угодно рассказывать, существует одно неоспоримое требование к нему: оно должно ответить на взгляд, который мы на него направляем, и не имеет права этого не сделать.

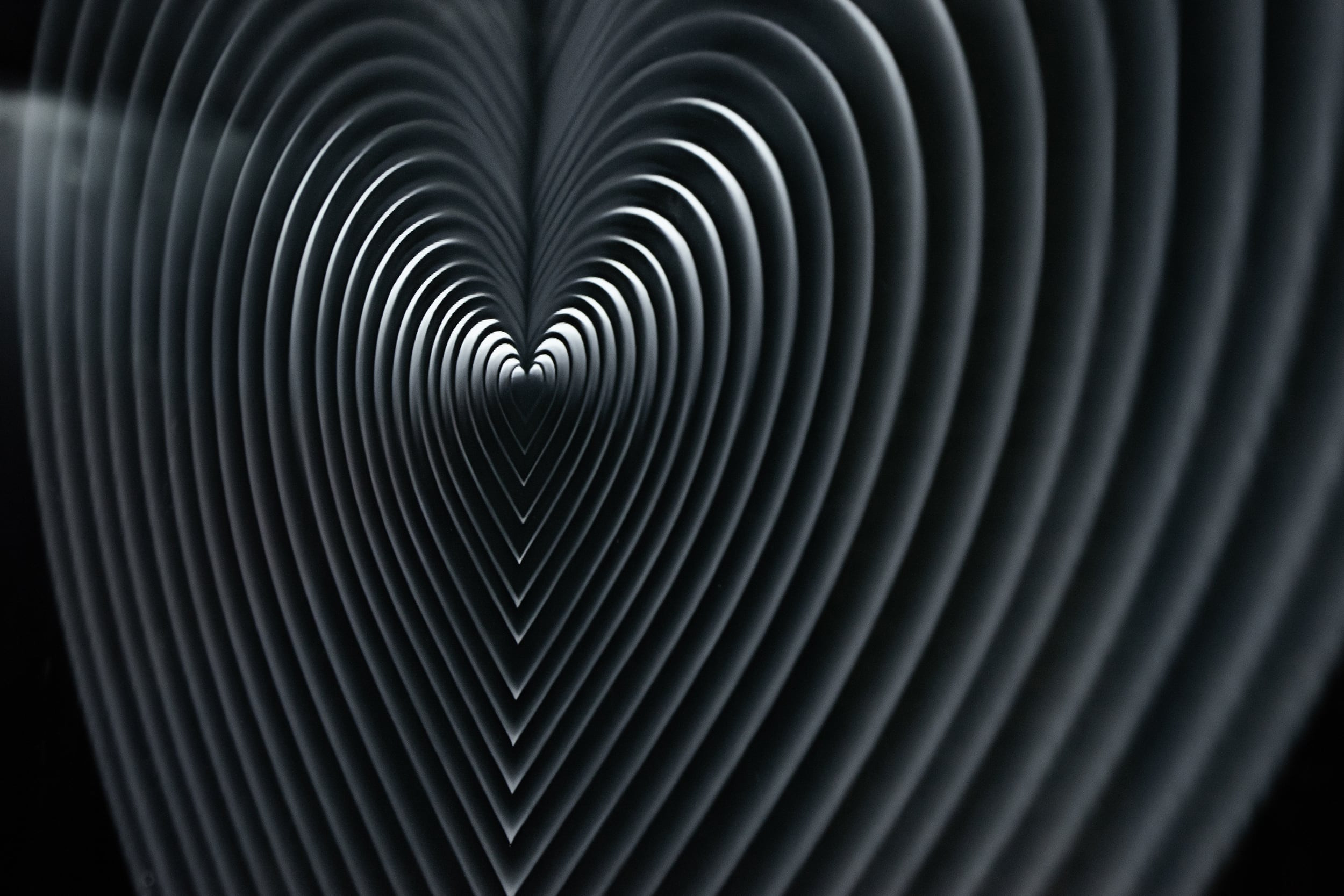

Что значит «ответить на наш взгляд»? Это значит, что искусство должно, даже обязано, с нами говорить. Такой обязанностью оно было наделено со времен концептуализма — когда вопрос к нему с «как оно на меня воздействует?» сменился на «о чем оно мне говорит?». Ведь воздействовать можно и молча — например, вызвать чувство страха или замешательства одним своим видом. С разговором дела обстоят иначе: на ваш членораздельный вопрос искусство должно уметь дать членораздельный ответ, который сможет удовлетворить наше требование к диалогу с ним, к интенсивному, почти романтическому по силе, объяснению. В целом, дела в мире обстоят так, что все, на что мы направляем наш взгляд, имеет свойство так или иначе отвечать на него. Это происходит потому, что все в этом мире обладает для нашего сознания каким-то смыслом, и наличие — не содержание, а именно наличие — такого смысла в каком-либо объекте (явлении, сущности и т. д.) является для нас чем-то само собой разумеющимся. Криповая и страшная ситуация наступает в тот момент, когда мы встречаем нечто, что обладает таким смыслом, который наше сознание не в состоянии не просто распечатать, а даже уловить. Такие сущности радикально не отвечают на наш взгляд, не дают нам никакой обратной связи, и именно по этой причине воспринимаются нами как принадлежащие совсем другой, иномирной системе координат (о которой мы как раз-таки ничего знать не можем). «Как известно, ангелы выглядят одинаково», — пишет Борис Гройс в своей книге о Нарциссе. Отбросив гройсовскую иронию, можно сказать, что, по сути, так оно и есть, только ангелы выглядят одинаково не сами по себе, а именно для нас, потому что мы оказываемся не в состоянии считать те смыслы, которые позволили бы нам различить ангелов между собой.

Таким образом, радикальная невозможность нашего сознания различить смысл какой-либо сущности заставит его автоматически поместить ее в разряд иномирных, и, вообще-то, станет для него довольно экстремальным и травматичным опытом. Именно так травмировали зрителя художники модернизма, предлагая ему художественные сущности, резко сопротивляющиеся собственному декодингу и в целом саботирующие любые известные до этого способы расшифровки. Это заставляло зрителя часто обесценивать модернистский объект в качестве посюсторонней хорошо исполненной вещи, и это же вывело модернистское искусство в разряд символически потусторонней сущности — с символической стоимостью, которая отказывалась подчиняться рациональной экономике этого мира.

После Второй мировой войны к любым «большим» нарративам, требующим своей верификации через подключение к трансцендентной истине, стали относиться с большим подозрением, и модернистское искусство, до этого открыто заявлявшее о своей связи с Идеей, в свою очередь, стало вести себя скромнее, наполнившись уже другими, более заземленными идеями. Эти новые идеи касались насущных социальных, политических и экономических вопросов — всего того, что непосредственно организовывало и определяло жизнь различных сообществ во второй половине ХХ века. Другими словами, в тот период искусство декларативно развернулось в сторону посюсторонней, а не иномирной жизни, и именно тогда требование к нему умело и членораздельно вести диалог со зрителем стало обязательным. Парадоксально, но именно в период действия этого требования искусство настолько усложнило свою форму и в целом стиль своего высказывания, что ведение диалога с ним стало подразумевать довольно высокий уровень зрительской подготовки. Это, помимо прочего, можно объяснить никуда не девшимся, но теперь выражающим себя иначе стремлением искусства по-прежнему быть связанным с герметичным, спекулятивным знанием «о чем-то своем», что если и может быть выражено в опыте, то в довольно специфическом.

Так, требование к ведению ясного и развернутого диалога со стороны искусства совпало с понижением интереса художников к метафизическому, иномирному режиму и с их тотальным включением в посюсторонние постмодернистские логики. Искусство постмодернизма, а именно такое искусство мы и зовем «современным», теперь всегда было на низком старте, готовое к разговору. Но объект, который всегда готов ответить на наш взгляд и наш вопрос — это объект принципиально посюсторонний, и если он и имеет какие-либо отношения с Внешним, то скорее на вторичных правах, между делом, не привлекая к этому особого внимания. Именно поэтому современное искусство принципиально имеет дело с сегодняшним, а не с завтрашним днем — говорить о том, что еще не случилось и что не может быть дано нам в непосредственном опыте, к концу ХХ века стало в художественном дискурсе чем-то слегка неприличным. И потому парадигма, в которой существует современное искусство последние 60 лет — это не пафос выхода в новое, а сравнительно скромная и довольно высоко рационализированная работа с тем, что мы имеем здесь и сейчас.

В итоге, объект искусства, который содержит в себе недостаточно смысла или, другими словами, комбинирует в себе смысл так, что он оказывается плохо дешифруем в системе декодинга, разработанной для этого в художественном дискурсе, маркируется как объект, который предлагает нам мыслить «не о том» и целит не туда. Такой объект воспринимается как недостаточно укорененный в прагматике этого мира и рискует быть вынесен на задворки магистрального художественного дискурса или оказаться совсем из него исключенным (как, к примеру, на полвека из него фактически был исключен дюшановский «Фонтан»). В этом смысле по-новому прочитывается тезис Питера Осборна о том, что все искусство после концептуализма — постконцептуально. С этим утверждением, в целом, сложно поспорить — однажды обнаружив объект искусства как такой, который создается ради трансляции конкретного смысла, мы почувствуем его сопротивление своей расшифровке как шаг назад, в бездну смысловых абстракций. Но этот тезис указывает и на нечто другое — на наше собственное тревожное требование постоянно искать и находить смысл в объекте искусства, причем так, чтобы мы смогли членораздельно и много говорить об этом смысле, желательно, доходя до достаточно высокой (достаточно удовлетворяющей нас) степени декодируемости объекта. Только благодаря этому объект искусства окажется для нас «по эту сторону», будет работать с нами сообща на благо критического переосмысления и переустройства этого мира. И хотя такое требование к объекту искусства сегодня представляется как нечто вполне обоснованное, оно накладывает серьезное ограничение на возможность для художника сделать шаг в сторону — и попробовать пойти туда, где уже известные системы декодинга начнут буксовать и ломаться. В итоге, постоянный поиск смысла в объекте искусства оборачивается для нас тревожным удержанием уже нам известного, того самого вечного сегодняшнего дня, из которого, как и из логики капитализма (чьим продуктом современное искусство и является), мы пока не видим выхода.

Если мы будем следовать этой логике, то сможем утверждать, что объект, который тем или иным образом сопротивляется своей расшифровке, целит в какое-то иное место по сравнению с тотально постконцептуальным contemporary art. Сложность заключается в том, что определить, что это за место — как раз благодаря невозможности считать его координаты через декодинг объекта — мы не сможем. Но то, что мы сможем — это уловить наличие этого места, а значит, уловить присутствие того самого Внешнего по отношению к посюстороннему критическому дискурсу, постоянно воспроизводящему себя.

В этом смысле попытка трансцендировать положенный в искусстве порядок вещей со стороны художника всегда сопрягается с приостановкой считывания смысла, а значит, приостановкой обратной связи от объекта, на который мы направляем свой взгляд. Неудовлетворенное понимание и сбитый, насильно приостановленный взгляд в этом смысле становятся важными, если не обязательными характеристиками искусства, претендующего на производство какого-то ощутимого дискурсивного сдвига (именно в такой логике действовали такие авторы, как, скажем, Казимир Малевич, Василий Кандинский или Марсель Дюшан — их абстрактные, тяжеловесные, плохо усваиваемые описания или вообще отказ от них работали на прорывы в дискурсивной структуре, на которых, в конечном итоге, и строился в свое время модернизм). И тогда, следуя этой логике, мы можем сказать: худшее, что может случиться с чьим-то искусством — это когда другому в нем все понятно. Парадоксально, но искусство, которое претендует на то, чтобы сказать что-то новое, в конечном итоге должно стремиться скорее к молчанию, чем разворачиванию собственной речи, благодаря этому предъявляя нам объекты, в отношении которых различение мы еще не можем (потому что не умеем) провести.

Здесь может возникнуть закономерный вопрос — кто тогда все же умеет проводить это различение (ведь и ангелов между собой тоже кто-то, вероятно, различает)? В случае искусства этим кем-то по идее и должен быть сам автор, до определенной степени (но никогда не до предельной) понимающий, что он хочет сказать. В противном случае мы скатимся в уже совсем не актуальное «через художника говорит сам Бог» (собственно, как оно и было в ситуации модернистского присутствия Внешнего и художника как гения-творца). Это значит, что хороший художник — это по-прежнему тот, кто различает чуть лучше, чем другие — но сам указывает на это различие лишь в той мере, в какой он хочет поместить объект по эту, а не по ту сторону усвоенного всеми дискурса. И поэтому молчаливый художник скорее транслирует пафос своего личного подключения к некоему трансцендентному знанию, в то время как тот, кто с радостью готов рассказать вам все о своей работе, скорее предъявляет свою готовность полного включения в посюстороннюю бюрократию творческого процесса.

Искусство, которое стремится в себе что-то спрятать и не удовлетворить наш внимательный взгляд (и нужно ли добавлять, что создать такой эффект сегодня не так-то просто) — это искусство, претендующее на прокручивание дискурсивного маховика. В текущей ситуации мучительного выхода из (пост)модерна такая стратегия, как ни странно, может оказаться одним из действенных способов поиска новых языков уже постсовременного искусства.

Наталья Серкова — философ, теоретик искусства, сооснователь (совместно с художником Виталием Безпаловым) проекта о современном искусстве TZVETNIK, основатель Школы современного искусства Цветник. Живет в Москве.

Телеграм-канал Натальи

Телеграм-канал школы Цветник

Эссе было опубликовано в журнале «Диалог искусств» № 4 (сентябрь 2025)