В тени конструкции

В Доме Наркомфина — на одной из площадок музея «Гараж», заканчивается проект Миши Добровольского (1994, Воронеж) под названием «Тень». Решила написать, за что я его полюбила. Но без контекста, в котором он реализовался, и в котором я его воспринимала, сделать это не получится.

«Тень» — третья итерация из серии проектов «Несущие конструкцию». Современные российские художники, приглашенные куратором — Эльмирой Минкиной, живут в Наркомфине несколько недель, после чего, вдохновившись опытом пребывания в этом пространстве, производят высказывание на наиболее актуальную для них тему. Связанную с этим домом и его историей.

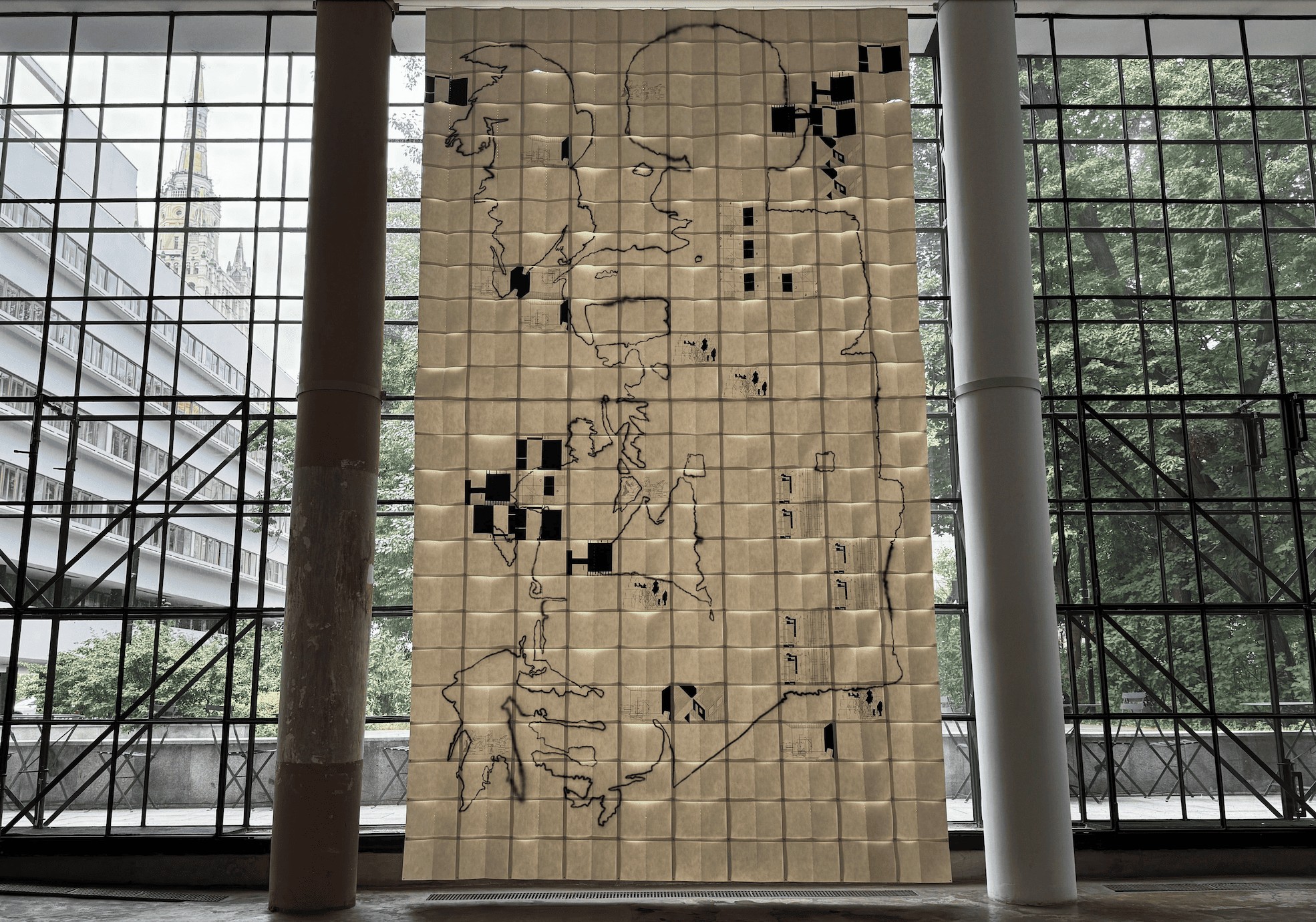

Высказывание состоит из двух частей: художественной (собственно произведения) и исследовательской (того, на чем основывался автор в своих изысканиях). Художественная часть проекта Миши — графическое полотно, имеющее звуковое сопровождение, экспонируется на центральной части витража коммунального блока, а исследовательская — журналы «Современная архитектура» (1926-1930) — в ячейке привратника.

Пятиметровое полотно состоит из двухсот пятидесяти листов разобранного скетчбука художника, скрепленных внахлест вручную. При помощи болтов, гаек и шайб. Его внешний облик, обусловленный описанной сборкой, перекликается с внешним видом витража, на котором графика демонстрируется.

В выборе материала обыгрывается идея «чистого листа», некоторой растерянности перед началом нового проекта, знакомой каждому. А еще пустотность того пространства, с которым Миша работал. На этой желтоватой, словно выцветшей от времени бумаге, какие-то чертежи и расчеты, отсылающие к модулору Ле Корбюзье.

А поверх них неровный контур, напоминающий очертания некоего географического объекта, словно заимствованный у островков исторической штукатурки, оставленной на стенах коммунальной блока после реставрации здания. Это первый взгляд. Обнаруживающий конфликт между, условно, «живым» и «неживым»: теплотой бумаги и металлом крепежей, строгостью схемы и подвижностью линии.

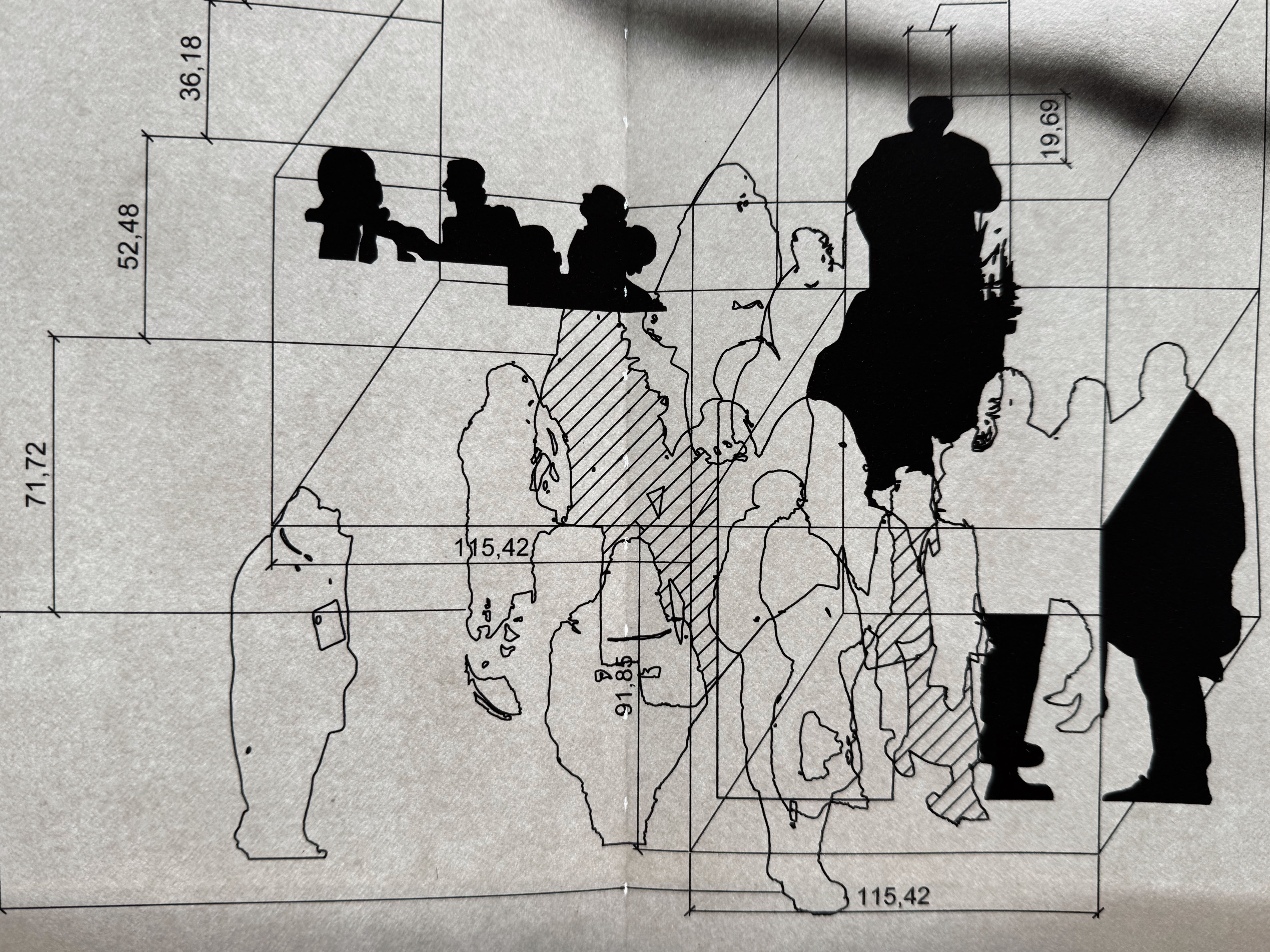

Если же посмотреть на работу подольше, то станет понятно, что чертежи и расчеты повторяются, демонстрируя, путем обнажения механики воспроизведения, свою нечеловеческую природу, и динамизируя полотно. Они созданы художником, имеющим, кстати, архитектурное образование, в программе Автокад (нанесены на бумагу методом шелкографии), но не являются функциональными. Это, своего рода, архитектурная фантазия. В то время как объединяющий их уникальный, нанесенный аэрографом вручную контур «географического объекта» начинает приобретать человеческие очертания. Он, по словам Миши, в деиндивидуализированном виде, содержит в себе черты людей, работавших над проектом Дома Наркомфина: заказчика — Николая Милютина (народный комиссар финансов с 1924 по 1929), главного архитектора — Моисея Гинзбурга, второго архитектора — Игнатия Милиниса, и двух немецких колористов — Хиннерка Шепера и Эриха Борхерта.

Сопровождающий проект звук продолжает «контурную» логику. Сквозняки и шорохи, шум коммуникаций и звон звонков, записанные Мишей в Наркомфине, были сэмплированы и стали частью единой композиции, превратились в своего рода индустриальный гул.

Художник пытался сделать общественное пространство чуть более частным. И хотя, конечно, представленная работа — это рефлексия конкретного человека с конкретной биографией, своего рода дневник, который Миша вел, живя в Наркомфине, его высказывание, как кажется, о нехватке человеческого в более широком смысле. В контексте конструктивизма, как архитектурного стиля, и Дома Наркомфина, как его ярчайшего представителя.

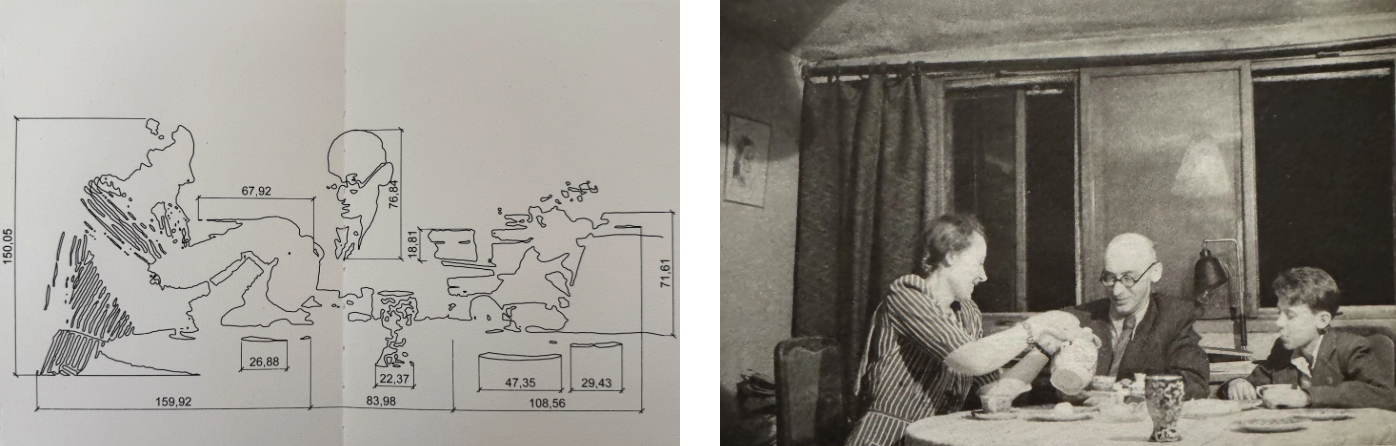

На презентации «Тени» художник говорил об «исторической монструозности» идеи этого проекта и о том, что конструктивизм для него связан с категорией отчужденности. Речь о «холодном расчете», порождающем пустоту и вызывающем меланхолию. Критика такого подхода, с моей точки зрения, является смысловым ядром этого сложного, герметичного проекта. Так, например, для создания графического элемента, ставшего частью полотна, Миша использовал одну из немногих существующих интерьерных фотографий, сделанных в Доме Наркомфина. На этом фото Моисей Гинзбург пьет чай, со своей женой и сыном Владимиром, в принадлежащей им ячейке № 15. Этот интимный момент по-конструктивистски схематизируется художником. И эта схематизация приводит к утрате человеческой индивидуальности.

Критика конструктивистского подхода к искусству — один из кейсов, которые Миша исследовал, находясь в резиденции. В пятом номере журнала «Современная архитектура» за 1928 год, экспонирующемся в ячейке привратника, закладкой отмечено письмо и статья Казимира Малевича.

В письме художник просит не указывать его фамилию в списке сотрудников и утверждает, что издание не имеет ничего общего с искусством. Его статья «Форма, цвет и ощущение», идущая следом, дает представление о причине конфликта. И хотя речь, поначалу, идет о цветовой политике, идеологические основания супрематизма противоречат конструктивистским не только в этом отношении. Конструктивистов Малевич сравнивает с научными сотрудниками и пишет:

«…пути науки одни, а пути искусства другие. То, что для науки есть счастье, становится несчастьем для искусства. Наука ищет разрешения вопросов в центре осведомительном. Искусство или художник ищет разрешения вне центра осведомления»

Художник, по Малевичу, должен полагаться на свое ощущение, интуицию, «подсознательные решения души».

«…натура не является законом для нового художника, наоборот, законы натуры он растворяет в своей системе, создавая свою действительность»

Цвет и форма, в конечном итоге, ничего для Малевича, как художника, не значат. Они — всего лишь средство выражения его индивидуального ощущения объективно непостижимого мира.

В контексте этой дискуссии фантазийные чертежи Миши приобретают субверсивный характер. Но это, конечно, моя оптика, обусловленная опытом длительного пребывания в Наркомфине — пространстве, которое строилось с ориентацией на человека и которое (особенно коммунальный блок), парадоксальным образом, словно не предназначено для его пребывания в нем.

В проекте Миши есть еще один элемент, о котором я пока что не сказала. Это три живописных работы, находящиеся в коридоре перед входом в ячейку привратника. Они основаны на фотографиях, сделанных художником снаружи здания. Фиксируются, как кажется, несущественные элементы: парковочное место под номером 27, фрагмент северного вестибюля, случайный прохожий у колонн — несущих конструкций жилого блока. Но в этих «кадрах» столько личного, даже интимного, что возникают ассоциации с найденной пленкой. Живым свидетельством о реальном пребывания человека на территории Наркомфина. Пускай даже эта жизнь — в ее нефункциональности, композиционной слабости и объективной незначительности, есть только снаружи. На формальном уровне это различие — между жизнью и схемой, внешним и внутренним, нашло отражение в наличии цвета в живописи и его отсутствии в графике.

«Тень» Миши Добровольского, будучи, по сути, сайт-специфичной инсталляцией, на мой взгляд, имеет критический потенциал. А это, когда мы говорим о работах, создаваемых для конкретного места, большая редкость. Далеко не каждый художник может поставить под вопрос основания того проекта, рефлексия над которым является условием его художественного производства. Но дискомфорт, создаваемой «Тенью», как отмечал Миша, является временным:

«Как и любая другая тень, она постепенно исчезает»