Валерий Подорога. Nature Morte: строй произведения и литература Гоголя

Ко дню рождения Николая Васильевича Гоголя публикуем отрывок из книги философа Валерия Подороги, вышедшей в издательстве «РИПОЛ классик», — о природе смеха в его произведениях.

Влечение к хаосу

Смех и страх. Статус происшествия

Над чем же мы смеемся, читая Гоголя? Прежде, однако, выбросим словечко «над». Смеемся не над чем, просто охватывает широкая смеховая волна, как только сознаешь, что образы гоголевских положений (фигур, поз, жестов, звуков, оборотов речи, «словечек» и т.п.) невозможны, напрочь разрушают чувство реальности. Что это за удивительный язык, который будто нарочно перегружен ошибками, описками, неточностями, несуразностями и нелепостями, словно побитый молью «пылающий красками» ковер? И что это за люди, в тех же «Мертвых душах», откуда они взялись, где живут, есть ли у них родина, семья, привычки, личная история, обязательства, долги, любовь, драма жизни? Кто они такие?! Зачем они? Правда, давно известно, что это не люди. Ни сатира Просвещения, ни мягкая и умная ирония немецких романтиков, их философичная рефлексивность не сопоставимы с гоголевской доктриной «всеобщего» смеха. В «Авторской исповеди» Гоголь делает замечание относительно «Мертвых душ» (правда, несколько «запоздалое»): «Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего». Гоголевское произведение не подчиняется классическим законам мимесиса, оно не столько отражает реальность, сколько взрывает ее… смехом:

«Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротической чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупной аристофановской солью».

Ни сатира Просвещения, ни мягкая и умная ирония немецких романтиков, их философичная рефлексивность не сопоставимы с гоголевской доктриной «всеобщего» смеха

Таких и ему подобных упоминаний о гоголевской манере чтения много. Но есть и другие, более проницательные. Вот, например, мнение Анненкова:

«Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины — меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и, наконец, он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. /…/ Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, — критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью…».

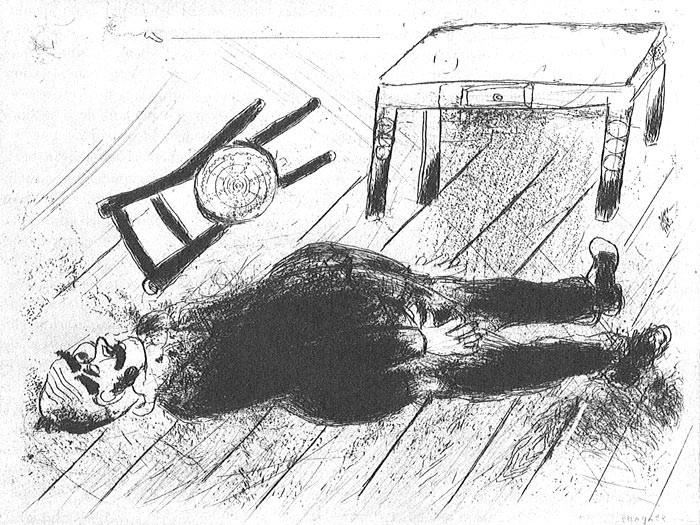

Действительно, потеря миметической способности привела Гоголя к творческому тупику, из которого он так и не нашел выхода. В последние годы жизни он попытался с помощью «надуманной и ложной» аскезы, чрезмерного религиозного рвения обрести новые источники вдохновения. Однако чувство «вины» и желание оправдаться начинает подавлять смеховую интенцию, игру в абсурд, и та исчезает. Об этом свидетельствуют уже первые страницы второго тома «Мертвых душ». Хотя, конечно, очень трудно объяснить, почему так быстро наступило физическое истощение, а затем смерть, что иначе как самоумертвлением и назвать нельзя.

Референция к действительности, т.е. правдоподобие, превращает гоголевский язык в сплетение необыкновенных звуковых, стилистических, мимических событий. Смех вырывается как искра из столкновений несопоставимых образов. Несопоставимость сопоставляемого? Несопоставимость — расстояние между двумя образами — настолько велико, что их временное соединение в одной фигуре, или принуждение к нему кажется «неестественным» (в этом обвиняли Гоголя многие критики).

Вот пара картин из «Мертвых душ».

В центре одной — въезд коллежской секретарши Коробочки в город N. Но об этом мы узнаем в конце эпизода — собственно, момент «въезда» — последний аккорд. Что сразу же поражает? Естественно, «экипаж-арбуз». Распухший, вот-вот лопнет, он набивается всякой всячиной: подушками, мешками, калачами, кокурками и скородумками, пирогами и прочим, раздаваясь во все стороны и не теряя своей баснословной вместимости. Есть здесь даже «малый в пеструшке», оказавшийся мертвецки пьяным, есть и замечательный былинный будочник, «казнивший на себе зверя». Потом этого будочника мы встречаем повсюду, он вновь является как призрак, мелькает и

«Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. <…> Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи, с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых было не слышно никогда; в гостиных заторчал какойто длинный с простреленной рукой такого высокого роста, какого даже не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша».

Находим и примечание с пояснением «незнакомых» слов: «Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно подымать пинком на

«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозванье комику — прозванье холодного эгоиста и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей; — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, — излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: “неужели есть такие люди?” тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел» (Разр. моя. — В. П.).

Я выделил фразы, которые подчеркивают неуверенность Гоголя; он хочет как можно осторожнее сформулировать мысль и оправдаться, но не получается. Смех, который Гоголь защищает, не смех патологический, болезненный, не «привычка все осмеивать», это не тяжелый, все уничтожающий смех, но и не поверхностный, не смех как развлечение или забава, не смех легкий, а смех светлый, которому по силам задача озарять собой и примирять все достойное осмеяния. Смех — это свет, не общее освещение, а точно направленный луч, который проникает во тьму… хотелось бы верить. Но что он, собственно, освещает? Ведь все та же чудная морока, рассеиваясь, открывает мир невиданных чудовищ и уродов, застывшую картину мертвой природы. Гоголь, возможно, и желал светлого смеха, но не смог овладеть им. Впрочем, допущена неточность: Гоголь определенно обладал великолепным чувством, но только одной модальности смеха — скатологической. Гоголь лишен чувства «тонкого, пристойного юмора», он и не сатирик, скорее скатологист высшей пробы, «ругатель» и обзывала; в его стиле нет и в помине ничего от трансцендентализма романтической иронии; да он просто неспособен к ней, ведь он «примитив», мифограф, комик, бессознательный лицедей, притворщик, мим, которому чужда всякая рефлексия, оглядка на возникший образ и его оценка. Правда, эта способность теряет силу, как только сталкивается с материей смеха — внезапно обрывающийся на пороге жути смех.

«Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотом по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!».

Смех, будто обрушивающий мир в ничто, из которого его не вернуть в первоначальной целостности. Писатель — колдун, добрый и злой, он владеет миром через смех и страх (испуг), ловко манипулируя их истинными причинами. Даже маски колдуна недостаточно, чтобы отразить весь ужас, который сопровождает гоголевский смех. Этот смех поистине первозданный, скорее подземный, сотрясающий земное смех Тартара, чем олимпийский. Гоголь мастерски оперирует различными смеховыми приемами, но они лишь повторяют друг друга и остаются безразличными к иным модальностям смеховой субстанции (например, к иронии или сарказму). Очередной приступ смеха сопровождается нарастающим чувством страха, смех едва прикрывает собой испуг, стыд перед возможным разоблачением, словно смех обнаруживает греховные помыслы, стоит даже перекреститься и сказать: «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!». Грех уже в раскрытом смеющемся рте, ибо раскрытый рот (как учили древние) — явление сил хаоса.