Природа абстрактного искусства

Openleft.ru публикует впервые переведенную на русский язык знаменитую статью Мейера Шапиро, самого значительного американского искусствоведа-марксиста первого поколения.

Мы публикуем до сих пор не переводившуюся на русский статью знаменитого американского искусствоведа и критика Мейера Шапиро (1904-1996), самого значительного автора из первого поколения американских марксистов и социологов искусства. Опубликованный в журнале Marxist Quarterly в 1937 году, этот текст появился на фоне больших московских процессов, когда нью-йоркские интеллектуалы переживали период разочарования в советском проекте, и как раз тогда, когда произведения европейского авангарда, импортированные в Америку в качестве необходимого атрибута современности, проходили процесс активной музеефикации. Американские искусствоведы учились рассказывать об авангарде истории, пробуя разные нарративы, и самым перспективным из них был тот, в котором авангард, и прежде всего, абстракционизм, служил эмблемой предельной индивидуальной свободы западного человека, выраженной в беспредметной живописи как в финальном достижении развития независимого творческого духа. За год до публикации «Природы абстрактного искусства» в Германии открылась выставка «Дегенеративное искусство», в которой искусство авангарда выставлялось симптомом крайнего вырождения. В том же 1936, в

Уже до того, как появилась абстрактная живопись, было общепринятым считать, что ценность картины— вопрос исключительно цветов и форм. Музыку и архитектуру постоянно приводили живописцам в пример как чистое искусство, которому не приходится имитировать жизнь и которое черпает свои эффекты из элементов, присущих ему самому. Но подобные идеи не могли быть приняты с готовностью, поскольку до сих пор никто не видел картины, состоящей только из цветов и форм, и ничего не изображающей. Если изображения окружающих нас вещей часто оценивались исключительно по формальным качествам, было очевидно, что таким образом в этих суждениях картины искажались или упрощались; ведь нельзя было дойти до этих картин только с помощью манипулирования формами. И поскольку до сих пор предметы, которым принадлежали эти формы, часто представляли собой конкретных людей и конкретные места, реальных и мифических персонажей, несущих на себе отчетливые признаки времени, претензии на то, что благодаря творческой энергии и личности художника искусство стоит вне истории, оставались не совсем понятными. Зато в абстрактном искусстве такая автономия и абсолютность эстетического приняла осязаемые формы. Наконец-то возникло такое искусство живописи, в котором присутствовали исключительно эстетические элементы.

Таким образом абстрактное искусство обрело качество практической наглядности. В этих новых картинах сами процессы изобретения и композиции, казалось, были вынесены прямо на холст; некогда скрытая внешним по отношению к себе содержанием, форма была освобождена и теперь могла восприниматься непосредственно. Живописцы, которые не практиковали этот тип искусства, тем не менее, приветствовали его именно потому, что оно укрепляло их убежденность в абсолютности эстетического и давало пример чистого творчества. Их отношение к искусству прошлого тоже совершенно переменилось. Новые стили приучили живописцев видеть цвета и формы в отрыве от предметов и создали внутреннее сродство между произведениями искусства, поверх всех временных и пространственных границ. Они позволили наслаждаться искусством самых отдаленных времен, изображавшим предметы, смысл которых уже был утрачен, даже рисунками детей и безумцев, и особенно примитивным искусством с его сильно искаженными фигурами, которые даже в высшей степени эстетствующими критиками рассматривались раньше как нехудожественные курьезы. До этого времени Рескин, призывая к сохранению средневековых и ренессансных памятников, мог говорить в своей «Политической экономии искусства», что «лишь в Европе существует чистое и драгоценное древнее искусство, и нет такого ни в Америке, ни в Азии, ни в Африке». То, что прежде воспринималось как уродливое, теперь стало чистой формой и чистым выражением, эстетическим свидетельством тому, что в искусстве чувство и мысль предшествуют изображаемому миру. Искусство всего света стало теперь доступным, развернувшись в едином внеисторическом универсальном плане как панорама присущих человеку формализующих энергий.

Эти два аспекта абстрактной живописи— исключение природных форм и внеисторическая универсализация свойств искусства— имели огромную важность для общей теории искусства. Подобно тому, как открытие не-евклидовой геометрии дало мощный толчок тому представлению, что математика стоит вне опыта, абстрактное искусство в корне обрубило классические идеи художественного подражания. Апологеты абстрактного искусства вообще-то держали аналогию с математикой в уме; защищая свои позиции, они часто ссылались на

Сегодня абстракционисты и их сюрреалистические отпрыски больше и больше занимаются предметами, и старые претензии абстрактного искусства утратили первоначальную энергичность революционных убеждений. Живописцы, которые когда-то превозносили это искусство как логическое завершение всей истории форм, теперь опровергают сами себя, возвращаясь к смешанным формам природы. Требование свободы в искусстве больше не направлено против сковывающей традиции верности природе; абстрактная эстетика теперь сама превратилась в оковы, мешающие новым течениям. Не то, чтобы абстрактное искусство было мертво, как это уже последних двадцать лет провозглашают его враги-филистеры; его все еще практикуют лучшие живописцы и скульпторы Европы, чья работа демонстрирует свежесть и уверенность, которых недостает новейшему реалистическому искусству. Идея о том, что существует — неважно, за счет чего—поле «чистого искусства», умрет не скоро, хотя, возможно, примет иные формы, чем она имеет последние тридцать лет; и очень вероятно, что в странах, которые прошли абстракцию, грядущее искусство будет находиться под ее влиянием. Идеи, стоящие за абстрактным искусством, глубоко проникли в художественную теорию, даже ту, что исповедуют ее оппоненты; язык абсолютов и чистых истоков искусства, будь то чувство, разум, интуиция или бессознательное, всплывает даже в тех школах, которые отвергают абстракцию. «Предметные» живописцы стремятся к «чистой предметности», к предмету, данному в его «сути» и полноте, безотносительно точки зрения, а сюрреалисты производят свои образы исходя из чистой мысли, освобожденной от рациональных и бытовых искажений. Очень мало сегодня найдется благосклонных к современному искусству текстов, не использующих этот язык абсолютов.

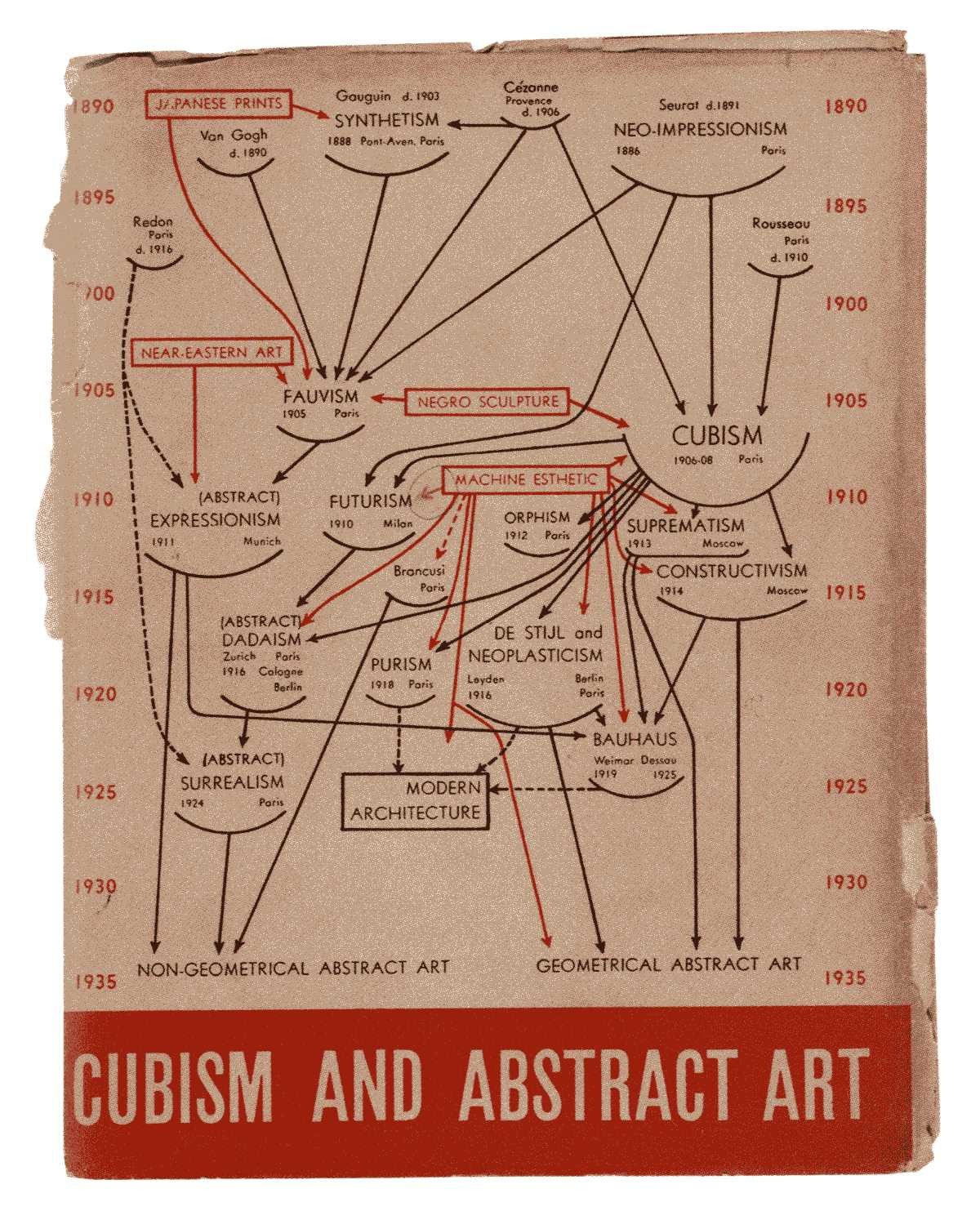

В своем эссе я буду отталкиваться от недавней книги Барра3, лучшей, я полагаю, из того, что мы имеем по-английски о течениях, которые сегодня объединяют под именем абстракции. Она особенно интересна тем, что соединяет рассуждения об общих вопросах природы абстрактного искусства, его эстетических теориях, истоках и даже отношении к политическим движениям, с подробным фактологическим разбором различных стилей. Но хотя Барр ставит своей целью скорее описывать, нежели критиковать или защищать абстрактное искусство, судя по тому, как он строит его историческую хронологию и судя по отдельным его оценкам, он, кажется, принимает теории этого искусства за чистую монету. Местами он говорит о нем, как о не зависящем от исторических условий, как о проявляющем истинно природный порядок, как об искусстве чистой формы без содержания.

Поскольку эта книга по большей части представляет собой перечисление исторических течений, барровская концепция абстракционизма остается принципиально внеисторической. Он, справедливости ради, дает нам даты каждого этапа в развитии различных течений, как будто чтобы обеспечить нам возможность год за годом проследить траекторию развития искусства, но не проводит никакой связи между искусством и обстоятельствами момента. Общество, в котором искусство возникло, он исключает как не относящееся к его истории, упоминая его разве что как способствующий или препятствующий развитию искусства фактор окружающей обстановки.

История современного искусства представляется внутренним, имманентным процессом, идущим в среде художников; абстрактное искусство возвышается потому, что репрезентативное искусство истощилось.

Утомившись «изображением фактов», художники обратились к абстрактному искусству как к чисто эстетической деятельности. «Общий могущественный импульс заставил их оставить подражание природным явлениям», также как художники пятнадцатого века «были влекомы страстью подражания природе». Современные изменения, однако, были «логическим и неизбежным финалом того пути, по которому двигалось искусство».

Это объяснение, популярное в мастерских художников и среди тех авторов, которые защищают автономию искусства, — только один аспект более широкого воззрения, включающего в себя все области культуры и даже экономику и политику. На самом примитивном уровне теория истощения и реакции сводит историю к популярной схеме смены мод. Люди устают от одного цвета и выбирают противоположный; один сезон юбки длинные, а затем, как реакция на них, приходят короткие. Подобным же образом возвращение к предметной живописи объясняется как истощение абстрактного искусства. Все возможности последнего уже были исследованы Пикассо и Мондрианом, и молодым художникам ничего не оставалось, кроме как снова писать предметы.

Представление о том, что каждый новый стиль возникает как реакция на предыдущий, особенно свойственно художникам-модернистам, работа которых так часто является ответом на другую работу, и которые видят свое искусство как свободную проекцию несводимого личного чувства, но при этом принуждены формировать свой стиль в соревновании с другими, одержимые мыслью об оригинальности своего искусства как признака его искренности. Кроме того, создатели новых форм весь последний век были вынуждены сражаться с теми, кто практиковал старые формы; несколько исторических стилей возникли в сознательной оппозиции к другой манере—ренессанс против готики, барокко против маньеризма, неоклассика против рококо и так далее.

Антитетическая модель изменений не дает нам, однако, возможности судить о новом искусстве как о простой реакции или неизбежном ответе на исчерпание всех ресурсов старого искусства. Не более, чем очередность войны и мира предполагает, что война возникает как непосредственная реакция на мир, а мир—как реакция на войну. Энергии, необходимые для реакции, которая порой имеет огромный и действенный эффект на искусство, при таком подходе теряются из виду; исходя из него невозможно объяснить конкретное направление и силу нового течения, конкретность момента его возникновения, его границ и целей. Теория имманентного истощения и реакции неадекватна не только потому, что сводит человеческую деятельность к простому механическому движению, наподобие отскакивающего от земли мяча, но потому, что пренебрегая источниками энергии и обстоятельствами поля, она обедняет даже собственную ограниченную механистическую концепцию. Противоположность реакции часто является искусственной, и видна только в полемике между школами или в схемах, которые рисуют историки-формалисты, нежели в реальной исторической перемене. Чтобы обеспечить движущей силой физическую историю стилей (которая притворяется антимеханистичной) они сводятся к мифу о вечном сменяющем движении поколений, каждое из которых восстает против отцов и таким образом повторяет движение своих дедов, если верить «дедовскому принципу» некоторых немецких историков искусства. Финальную же цель этой необъяснимой, но неизбежной тенденции, судьбы, укорененной в собственном движении, или в духе культуры, или во врожденной природе искусства, приходится протаскивать контрабандой, чтобы как-то объяснить великое единство этого развития, обнимающее так много следующих друг за другом поколений. Имманентная цель правит реакцией и тогда, когда

Широкая реакция против существующего искусства возможна только если оно перестает соответствовать новым целям и видению художников. Но реакция в таком внутреннем, антитетическом смысле, отнюдь не будучи внутренне присущим и универсальным свойством культуры, возникает только при определенных исторических условиях. Ведь мы видим, что древние искусства, такие как египетское, представляющее собой результат работы анонимных ремесленников, существуют тысячи лет более-менее без видимых изменений, почти не порождая реакций на установившийся стиль; некоторые искусства медленно и постепенно развиваются в едином направлении, а другие, в результате многочисленных перемен, иностранных вторжений и реакций, сохраняют общий традиционный характер. Механистическими теориями истощения, пресыщения и реакции мы никогда не объясним, почему реакция возникла именно в данный конкретный момент. С другой стороны, обычное деление на великие исторические стили в литературе и искусстве совпадает с важными водоразделами в жизни общества.

Если мы возьмем искусство, более близкое к нам по времени и до сих пор практикуемое, например, импрессионизм, мы обнаружим, насколько пустым будет его объяснение через преемственность искусств в результате реакции. С логической точки зрения антитеза импрессионизму зависит от того, как мы импрессионизм определяем. Тогда как более поздние школы нападали на импрессионистов как на

Вообще-то в 1880-х в импрессионизме содержалось несколько аспектов, которые могли бы стать отправными точками новых тенденций и целями новых реакций. Для классических живописцев недостатком импрессионизма была его неясность, разложение четких линейных форм; именно исходя из этого Ренуар на время отошел от импрессионизма, приблизившись к Энгру. Но для других художников в то же время импрессионизм казался слишком непосредственным и неметодичным; такие, то есть неоимпрессионисты, сохранили импрессионистический колоризм, пойдя дальше по этому антиклассическому, но одновременно и более конструктивному и просчитанному пути. Для остальных импрессионизм был слишком фотографичным, слишком безличным; такие—символисты и их последователи—хотели в своей работе добиться эмпатического чувствования и эстетической действенности. Наконец, были и такие художники, для которых импрессионизм был слишком дезорганизован, и их реакция имела ввиду схематизирующую организованность. Общей для большинства этих течений после импрессионизма была абсолютизация сознания и чувств художника, предшествующих изображаемому предмету и превышающих его. Если импрессионисты сводили вещи к впечатлениям художника, их последователи еще больше редуцировали вещи до состояния проекций или конструкций чувств и настроений, или до состояния «сущностей», схваченных в интенсивном акте интуиции.

Историческим фактом является то, что реакция против импрессионизма наступила уже в 1880-х, то есть, до того, как были до конца реализованы некоторые из его наиболее своеобразных возможностей. Серии картин, колористически варьирующих единственный мотив (Стога, Руанский cобор) датируются 1890 годами; а Водяные Лилии с их поразительным пространственным решением, в некотором смысле роднящим их с современной абстракцией, принадлежат двадцатому столетию. Плодотворная реакция против импрессионизма возникла только в определенный момент его истории и преимущественно во Франции, при том, что к концу века импрессионизм был довольно широко распространен в Европе. В 1880-е, когда импрессионизм начинал получать официальное признание, во Франции уже существовало несколько групп молодых художников, которые себя с ним не идентифицировали. История искусства, как видно, не является историей единичных, сознательных реакций, когда каждый художник занимает позицию, противоположную предыдущему, используя яркие краски, если до него писали тускло, уплощая, если до него уделялось слишком много внимания объему, искажая натуру, если до него писали буквально. Реакции были глубоко обусловлены опытом художников в меняющемся мире, с которым они должны были уживаться и который определенным образом формировал их практику и идеи.

Трагические жизни Гогена и Ван Гога, их отчуждение от общества, которое так глубоко сказалось на их искусстве, не были автоматической реакцией на импрессионизм или результатом их перуанского либо же северного происхождения. В окружении Гогена были и другие художники, которые уже в зрелом возрасте оставили буржуазную службу или которые пытались покончить с собой. Для молодого человека из среднего класса желание жить жизнью искусства означало в 1885 нечто иное, нежели в 1860. К 1885 только художники располагали для этого нужной свободой и решимостью, часто не имея ничего больше. Само существование импрессионизма, который преобразовал природу в частное, неформальное поле чувственного видения, изменяющееся в зависимости от движения зрителя, сделало живопись идеальным царством свободы; оно привлекло многих из тех, кто был несчастливо связан работой и моральными стандартами среднего класса, которые становились все более проблематичными по мере роста монополии капитализма. Но выделяя зрительную чувствительность как нечто более или менее личное, но бесстрастное и все еще направленное вовне, как орган для улавливания ускользающих нюансов в далеких облаках, воде и солнечном свете, импрессионизм не мог больше удовлетворить людей, которые в своем порыве жертвовали всем, и чья решимость стать художниками оборачивалась мучительным и часто деморализующим разрывом с приличным обществом. Почти с морализаторским пылом они переделывали импрессионизм в искусство неистовой выразительности, чувственных, блистательных, завораживающих, захватывающих объектов, или приспосабливали его колоризм и пространственность для фантазий о не зависящем от времен года экзотическом мире идиллической свободы.

В раннем импрессионизме тоже присутствовал моральный аспект. В его неконвенциональном, не регулируемом видении, в открытом им постоянно меняющемся внешнем мире, в котором формы зависели от сиюминутного положения ничем не скованного, подвижного зрителя, заключалась подспудная критика символических социальных и домашних формальностей, или, во всяком случае, нормы, противопоставленные им. Удивительно, как много в раннем импрессионизме образов неформальной и спонтанной социализации, завтраков, пикников, променадов и лодочных прогулок, праздников и путешествий. Эти городские идиллии не только представляют собой объективные формы буржуазного досуга 1860-х-1870-х; по самому своему выбору сюжетов и по новым эстетическим приемам они отражают концепцию искусства как исключительно территории индивидуального удовольствия, не отсылающую к идеям и мотивам, но предполагающую культивацию удовольствий как поля высшей свободы просвещенного буржуа, оторвавшегося от общепринятых норм своего класса. Наслаждаясь реалистическими картинами окружающего его мира, воспринятого как спектакль движения и сменяющихся обстановок, культурный рантье получал опыт феноменальной мобильности окружающей среды, а также рынка и индустрии, которым он был обязан своей прибылью и своей свободой. И в новых техниках импрессионизма, которые дробили вещи на отдельные цветовые точки, так же, как и в его «случайном» моментальном видении, он обнаруживал, в степени, до того искусству неизвестной, условия чувствительности, близкие к тем, в которых оказывается городской фланер или утонченный потребитель товаров роскоши.

Поскольку контекст буржуазной социальности сдвинулся от сообщества, семьи и церкви к коммерциализованным или частным образом выработанным формам—улицам, кафе, пространствам досуга—возникшее в результате сознание индивидуальной свободы подразумевало все большее отчуждение от прежних связей; тех же наделенных воображением членов среднего класса, которые восприняли нормы свободы, но не обладали для их реализации соответствующим достатком, разрывало чувство беспомощной брошенности в анонимной и безразличной толпе. К 1880 частные удовольствия встречаются в импрессионистском искусстве все реже; остается лишь частный спектакль природы. А в неоимпрессионизме, который воссоздает и даже монументализирует человеческую фигуру, социальная группа распадается на отдельных участников, которые не взаимодействуют друг с другом, либо же строится как сумма механически повторенных поз, подчиненных мало спонтанному, заранее продуманному движению.

Французские художники 1880-х и 1890-х, критиковавшие импрессионизм за недостаток структурности, часто искали спасения в порядке и фиксированных убеждениях, чуждых импрессионистам как группе. Название картины Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» с его вопросительной формой типично для этого умонастроения. Но поскольку художники оставались в неведении относительно лежащих за их собственным раздраем и моральной неуверенностью экономических и социальных причин, они могли представлять новые стабилизирующие формы только в качестве квази-религиозных верований или в качестве возрождения некоего примитивного или же высоко организованного традиционного общества с институтами, оформляющими коллективную духовную жизнь. Это отражено в их любви к средневековому и примитивному искусству, их обращении в католицизм и позже—в «интегральный национализм». Образующиеся в этот период колонии художников, проект коммуны художников Ван Гога—все это примеры такого стремления заново утвердить уничтоженные капитализмом формы человеческой общественной жизни, в которых они чувствовали настойчивую потребность. Даже их теории «композиции» — традиционного концепта, отброшенного импрессионистами—связаны с их социальными взглядами, поскольку композицию они воспринимали как сумму предметов, связанных вместе принципом или порядком, происходящим, с одной стороны, из вечной природы искусства, а с другой, из сознания художника: но обе эти инстанции в любом случае требуют «деформации» объектов. Некоторые из этих художников хотели, чтобы в картине, как в церкви, создавалась иерархия форм, расставленных по своим местам вещей, предписанная гармония, предзаданный способ видения—который, однако, должен был определяться чувствованием художника. Воспроизводя в своем искусстве элементы сообщества, они, как правило, избирали неподвижные объекты, либо же объекты действенные, но не находящиеся в

Эти же проблемы до определенной степени ставятся, хотя и иначе решаются, в работе Сера, чье отношение к развитию экономики во многом отличалось от отношения к нему художников символистских и синтетистских групп. Вместо того, чтобы восставать против моральных последствий капитализма, он посвятил себя, как довольный жизнью инженер, его прогрессивной технической стороне и начал использовать популярные формы досуга низшего класса и коммерционализированных развлечений как темы для монументализированного искусства. Из современных ему технологических концепций он извлек нормы методологических живописных процедур, осовременив импрессионизм в русле последних научных открытий.

Кроме вышеописанных, конечно, были во Франции и иные виды живописи. Но детализированное исследование развития искусства показало бы, я полагаю, что и они, включая даже академическую живопись, находились под воздействием изменившихся условий времени. Реакции, направленные против импрессионизма, далекие от того, чтобы вытекать из непосредственной природы искусства, были результатом того отклика, который у художников как художников вызывала ситуация, в которой они себя обнаруживали, но которую сами они не производили.

Если проявившиеся в искусстве после импрессионизма тенденции к крайнему субъективизму и абстракции были очевидны уже в импрессионизме, то это происходило благодаря изоляции индивида и высоких форм культуры от прежних социальных основ, благодаря обновленным идеологическим противопоставлениям разума и природы, индивида и общества, происходящим из социальных и экономических причин, которые существовали уже до импрессионизма и которые сегодня сделались только острей. Вообще-то, причина популярности Ван Гога и Гогена, и заключается в том, что их работа наглядно содержит (с куда большей интенсивностью и формальной связностью, чем работа других художников) устремления, противоречия, ценности, разделяемые сегодня тысячами тех, кто так или иначе испытал на себе влияние те же противоречий, что и эти художники.

Логическая оппозиция реалистического и абстрактного искусства, при помощи которой Барр объясняет недавние изменения, опирается на два допущения о природе живописи, распространенные в текстах об абстрактном искусстве: что репрезентация есть пассивное отражение вещей и следовательно принципиально не художественна, и что абстрактное искусство, с другой стороны, есть чисто эстетическая деятельность, не определяемая предметами реального мира и основанная на вечных законах искусства. Абстрактный живописец отвергает изображение внешнего мира как механический процесс, задействующий глаз и руку, но в котором чувства и воображение художника принимают весьма незначительное участие. Или в платонической манере он противопоставляет изображениям объектов, которые как будто имеют дело с поверхностным аспектом природы, практику абстрактного искусства, которое раскрывает «суть» или подлежащий миру математический порядок вещей. Он, далее, полагает, что разум является самим собой в наиболее полной мере тогда, когда он независим от внешних объектов. Если он, тем не менее, ценит некоторые произведения старого натуралистического искусства, он видит в них только отвлеченные формальные конструкции; он упускает из виду воображаемый аспект тех приемов, с помощью которых пространственный опыт передается в пространстве холста, равно как и поразительную, исторически развившуюся способность удерживать в представлении целый мир. Он абстрагирует художественные качества от изображенных объектов и их смыслов, на которые смотрит как на неизбежные помехи, привнесенные исторические элементы, которыми художник был обременен и вопреки которым он, наконец, достиг подлежащей им индивидуальной абстрактной выразительности.

Такие взгляды абсолютно односторонни и основываются на ошибочном представлении о том, что такое репрезентация. Не существует пассивной «фотографической» репрезентации в вышеописанном смысле; научные элементы репрезентации в перспективе, анатомии, светотени старого искусства суть упорядочивающие принципы, неважно, насколько буквальными они кажутся, и даже фотография исходит из ценностей, методов и точек зрения, которые определенным образом формируют образ и часто определяют его содержания. С другой стороны, не существует «чистого искусства», не обусловленного опытом; все воображение и формальная конструкция, даже произвольные каракули, определяются опытом и внеэстетическими обстоятельствами.

Это вполне ясно из приведенного выше примера с импрессионистами. Они могут рассматриваться и как фотографические, и как фантастические, в зависимости от точки зрения наблюдателя. Даже их природные мотивы отвергались как бессмысленные, несмотря на их очевидное романтическое и классическое содержание.

Рассматривая репрезентацию как факсимиле природы, абстрактный художник воспроизводит ошибку вульгарной критики XIX века, которая судила живопись при помощи крайне узкого критерия реальности, неприложимого даже к реалистической живописи, которую она принимала. Если старое суждение вкуса звучало так: «как точно передано сходство, как прекрасно!», то современный абстракционист говорит так: «как точно передано сходство, как отвратительно!». Но эти два суждения не находятся, по сути, в полном противоречии, и оказываются связанными, если сравнить их с суждением вкуса, свойственным религиозному искусству со сверхъестественным содержанием. И реализм, и абстракция утверждают суверенность сознания художника, в первую очередь в его способности мгновенно воссоздавать мир в ограниченном, интимном пространстве с помощью ряда абстрактных вычислений в области перспективы и цветовых градаций, а затем в его способности проецировать новые формы на природу, свободно манипулировать абстрагированными цветовыми и линейными элементами или создавать формы, соответствующие самым тонким состояниям ума. Но как ни мало эстетическое качество работы гарантируется ее сходством с природой, так же мало оно гарантируется ее абстрактностью или «чистотой». И природа, и абстрактные формы являются материалом для искусства, и выбор той или других, или и той, и других сразу, зависит от исторически изменяющихся интересов. Барр считает, что исключение внешнего мира из картин обедняет живопись, которая утрачивает целый спектр сентиментальных, сексуальных, религиозных и социальных ценностей. Но зато он полагает, что благодаря этому эстетические ценности становятся доступными в чистом виде. Он не замечает, однако, что благодаря такому исключению предыдущая парадигма скорее изменяется, а не очищается, также, как в литературе языковые конструкции, использующиеся ради языковых конструкций, отличаются от языковых конструкций, задейсвтованных в более повествовательной прозе. Различные формы, свойства пространства и света, масштаба, объемной моделировки и движения, которые зависят от оценки аспектов природы и человеческой жизни, исчезают из живописи; и одновременно эстетика абстрактного искусства открывает новые качества и отношения внутри парадигмы, конгениальной тем умам, которые практикуют такое исключение. Отнюдь не создавая абсолютной формы, каждый вид абстрактного искусства, как и натуралистического искусства, придает особое, но временное значение некоему элементу, будь то цвет, поверхность, контур или узор, или некоему формальному методу. Противоположность доводу Барра, положение о том, что будучи одета в платье значения, чистая форма становится более доступной и осязаемой, по аналогии с математической логикой, объясненной на конкретных примерах, основывается на том же ошибочном представлении. Как повествовательная проза не сводится к истории, приложенной к уже существующей литературной форме, которую можно отделить от смысла слов, так репрезентация—не есть природная форма, наложенная на абстрактную структуру. Даже схематические аспекты формы в таком произведении уже находятся под влиянием, обусловленным способами видения предметов и создания изображений, не говоря уже о содержании и эмоциональном отношении живописца.

Когда абстракционист Кандинский пытался создать искусство, которое выражало бы настроение, существенная часть консервативной академической живописи занималась тем же самым. Но академический живописец, следуя более старым традициям романтического искусства, сохранял объекты, которые вызывали настроение; если он желал выразить настроение, вдохновленное пейзажем, он писал сам пейзаж. Кандинский, с другой стороны, стремился обнаружить настроению совершенно воображаемый эквивалент; он не хотел выходить за пределы определенного умонастроения и ряда выразительных цветов и форм, независимых от вещей. Настроение во втором случае сильно отличается от первого. Настроение, которое частично совпадает с обуславливающим его объектом, подчиненное понятным образам детализированно изображенных объектов и ситуаций, настроение, которое можно оживить и сообщить другим с помощью этих образов, отличается по своей окраске, по своему отношению к сознанию, вниманию и потенциальной действенности, от настроения, независимого от осознанности фиксированных внешних объектов, содержась в произвольном потоке индивидуальных и несообщаемых ассоциаций. Кандинский смотрит на настроение исключительно как на функцию своей личности или особой способности своего духа; он выбирает цвета и ритмы, лучше всего соответствующие состоянию его ума, именно потому, что чувственно они не привязаны к объектам, но свободно проистекают из его возбужденной фантазии. Они—суть конкретные, спроецированные вовне свидетельства его внутреннего настроения, которое не зависит от внешнего мира. Но все же внешние объекты, которые стоят за этим настроением, могут заново возникнуть в абстракции в замаскированной или искаженной форме. Самым отзывчивым зрителем в таком случае будет тот, кто так же обнаружит в подобных образах не только эквивалент своему собственному напряжению, но желанную разрядку одолевающим его чувствам.

Отбрасывая или существенно искажая природные формы, абстрактный живописец производит суждение о внешнем мире. Он говорит, что такие-то и

Шифрованная импровизация, микроскопическая интимность фактур, точек и линий, импульсивно накарябанные формы, механическая точность в конструировании нередуцируемых, неизмеримых пространств, тысяча и один изобретательный формальный прием растворения, прерывания, дематериализации и незавершенности, которые утверждают деятельную суверенность абстракциониста от объектов—эта и многие другие стороны современного искусства экспериментально выявляются художниками, которые ищут свободы за пределами природы и общества и сознательно отрицают формальные аспекты восприятия (такие как связанность формы и цвета или отделенность объекта от его окружения), которые используются человеком в практическом существовании в природе. Мы можем лучше оценить функцию современного опыта, которая порождает такие формы, сравнив их с абстрактными приемами искусства Возрождения, в особенности с системами перспективы и канонами пропорций, которые сегодня по ошибке принимают просто за средства подражания. В Возрождение развитие линейной перспективы было тесно связано с исследованием мира и обновлением физики и географии. Так же, как для агрессивного бюргерского класса реалистическое знание географического мира и средств связи означало упорядочивание пространственных связей в надежную систему, художники стремились реализовываться в своем собственном воображаемом мире, выделенном из пространства традиционных религиозных содержаний. Самые полезные и плодотворные формы пространственного порядка, с их широким охватом, легкостью ориентации и упорядоченностью, ценились этим классом. И подобно тому, как класс буржуазии, выделившийся из религиозного феодального общества, начал настаивать на превосходстве чувственного и природного над вещами сверхъестественными, и начал идеализировать человеческое тело, как локус реального средоточия ценностей, наслаждаясь образами могучей и прекрасной наготы человеческого существа, реальных мужчин и женщин, не отмеченных никаким знаком отличия или ранга, свидетельствующим об их подчинении какому-то авторитету, так и художники вывели из этого нового взгляда на человека художественные идеалы энергичности и объемности формы, которую они воплотили в мощных, активных или потенциально активных человеческих фигурах. И даже каноны пропорций, которые, казалось бы, подчиняют антропоморфную форму мистицизму числа, использовались в создании чисто светских стандартов совершенства; ведь с помощью этих канонов нормы человечности становились телесными и измеримыми, хотя в то же время чувственными и интеллектуальными, по контрасту с прежней средневековой отделенностью тела от разума.

Если сегодня кажется, что абстрактный живописец рисует как дитя или безумец, то это не оттого, что он инфантилен или безумен. Он ценит бесстрастную спонтанность и беспечность ребенка, который творит только для себя, без давления взрослой ответственности и практических ограничений, как те качества, которые связаны с его личными задачами свободного воображения. Подобным же образом, сходство с искусством безумцев, которое только приблизительно связано с натурой и как правило не зависит от сознательного подражания, основывается на общей для них свободе фантазии, неподконтрольной отсылкам ко внешнему физическому и социальному миру. В самой практике абстрактного искусства, в котором формы обеднены и намеренно искажены или затуманены, художник открывает пространство своей подавляемой внутренней жизни. Но то, как художник обращается со своей фантазией, отличается от того, как это делает ребенок или безумец, поскольку художественная деятельность как таковая является его главной деятельностью и осознанным источником его человеческого достоинства; она требует огромной энергии, твердой убежденности и последовательности, незнакомых всем остальным.

Очень характерно в этом смысле отношение к примитивному искусству. Девятнадцатый век с его реализмом, рационализмом и интересом к производству, материалам и техникам, часто ценил примитивный орнамент, но считал примитивные изображения безобразными. Просвещенному уму был малопонятен фетишизм или магия, которым служили эти образы. Своеобразие мотивов, эмблематические схемы, упорядоченность орнамента, прямое подчинение ремеслу и утилитарной функции, чужды современному искусству. Но в искаженных, фантастических фигурах некоторые группы современных художников обнаружили близкое родство со своей собственной работой; в отличие от упорядочивающих свойств орнамента, которые были связаны с практическим изготовлением вещей, формы этих фигур, казалось, были обусловлены верховенством фантазии, независимой от природы и необходимости, управляемой лишь чувствами. Высшей похвалой их собственной работе была та, которая описывала ее языком магии и фетишизма.

Эта новая чувствительность к примитивному искусству очевидно была больше, чем просто эстетической: ее питал целый комплекс стремлений, моральных ценностей и масштабных жизненных концепций. Когда колониальный империализм только сделал эти примитивные объекты физически доступными, они не представляли эстетического интереса, пока не возникли новые формальные концепции. Но эти формальные концепции могли быть применены к примитивному искусству только будучи заряженными новыми ценностями инстинктивного, естественного, мифического, понятыми как принципиально человеческие, и это повлияло даже на описания примитивного искусства. Прежние этнологи, которые исследовали материал и племенные контексты примитивной образности, как правило игнорировали субъективные и эстетические аспекты их создания; а современные критики, с равной односторонностью, полагались в своих интерпретациях этого искусства исключительно на чувство. Сам факт того, что существовало искусство примитивных народов, у которого отсутствовала своя написанная история, теперь делал его особенно привлекательным. Их сильнее всего привлекало вневременное и внеисторическое, находящееся на уровне спонтанной животной деятельности, самодостаточной, нерефлексивной, индивидуальной, без дат и подписей, без истоков и последствий, за исключением разве что эмоциональных. Девальвация истории, цивилизованного общества и внешней природы стояли за новой страстью к примитивному искусству; время перестало быть историческим измерением; оно стало внутренним психологическим моментом, и вся путаница материальных связей, кошмар причинного мира, тревожное чувство настоящего как напряженной исторической точки, к которой индивид был привязан судьбой—все это автоматически преодолевалось с помощью концепции инстинктивного, элементарного, вневременного искусства. В результате этого поразительного процесса, искусства порабощенных отсталых народов, открытое европейцами в ходе завоевания мира, дало эстетические нормы тем, кто его отвергал. Империалистическая экспансия в самой метрополии сопровождалась глубоким культурным пессимизмом, который возвышал искусство нецивилизованных жертв над традициями Европы. Колонии эксплуатировали, но в них и сбегали.

Однако этот новый пиетет к примитивному искусству было прогрессивным в том смысле, что культуры дикарей и других отсталых народов теперь рассматривались как человеческие культуры, и высокая творческая энергия теперь не считалась исключительной прерогативой развитых западных обществ, а приписывалась всем человеческим коллективам. Но этому откровению сопутствовало не только бегство от развитого общества, но также безразличие к тем материальным условиям, которые безжалостно уничтожали примитивные народы и превращали их в угнетенных, лишенных культуры рабов. Более того, сохранение определенных форм племенной культуры в интересах империалистической власти, могло поддерживаться во имя новых художественных подходов теми, кто считал себя совершенно свободным от политических интересов.

Таким образом, говорить, что абстрактная живопись суть просто реакция на исчерпавшее свои возможности подражание природе, или что она есть открытие абсолюта или чистого формального поля, значит не замечать позитивного характера искусства, стоящих за ним энергий и движущих сил. Кроме того, движение абстрактного искусства слишком всеобъемлюще, оно слишком давно подготовлялось и слишком тесно связано с аналогичным движением в литературе и философии, которые развиваются в довольно сильно отличающихся технических условиях, и, наконец, слишком разнится в зависимости от места и времени, чтобы считать его самообусловленным движением, ведомым неким родом внутренней логики, вытекающей непосредственно из эстетических проблем. В каждый момент своего развития оно несет в себе следы изменений материальных и психологических условий, окружающих современную культуру.

Декларации художников, некоторые из которых цитируются в работе Барра, показывают, что переход к абстракции сопровождался огромным напряжением и эмоциональным подъемом. Живописцы ищут себе легитимацию в этических и метафизических положениях, или, защищая свое искусство, нападают на предшествующие стили как на пособников отвратительной этим художникам социальной или моральной позиции. Исчерпались не процессы подражания природе, изменилась оценка природы как таковая. Философия искусства была также философией жизни.

Русский живописец Малевич, основатель «Супрематизма», описывал свое искусство в многое проясняющих терминах: «Под Супрематизмом я понимаю супрематию чистого ощущения в изобразительном искусстве… В 1913 году в отчаянное борьбе за освобождение искусства, я пришел к форме Квадрата и выставил картину, которая была не более и не менее, чем черный квадрат на белом фоне… Я выставил не пустой квадрат, но опыт беспредметности» (Barr, pp. 122-23).

Позже, в 1918, он написал в Москве серию под названием «Белое на белом», поместив белый квадрат на белую поверхность. В своей чистоте эти картины, казалось, были схожи с усилиями математиков, желающих свести всю математику к арифметике и арифметической логике. Но и за этим «геометрическим искусством» продолжал стоять некий остаток чувства, о чем можно судить по схожим произведением, с названиями вроде «Чувство металлических звуков», «Чувство полета», «Чувство бесконечного пространства». Даже в работе, озаглавленной «Композиция», мы можем увидеть, как формальный характер абстракции покоится на желании выделить и определенным способом овнешнить субъективные, профессиональные элементы прежней практики живописи, желание, которые в свою очередь происходит из конфликтов и неуверенности художника и его концепции искусства как абсолютно частной сферы. Барр анализирует композицию с двумя квадратами (рис. 1) как «этюд об эквивалентах: красный квадрат, меньший по размеру, но более интенсивный по цвету, усиленный диагональным сдвигом, противостоит черному квадрату, большему по размеру, но негативному по цвету и статичному по пространственному положению».

Хотя он характеризует этот тип живописи как чистую абстракцию, отличную от геометрических композиций, ведущих происхождение от некоей репрезентации, он не замечает отношения этого полотна с картиной Малевича, воспроизводящейся в его же книге—от «Женщины с ведрами» 1912 года. Крестьянка, решенная в кубистическом стиле, балансирует два ведра, висящих на коромысле, покоящемся на ее плечах. Здесь интерес к балансу как основному эстетическому принципу, управляющему отношениями двух противопоставленных элементов, воплощен в «элементарном» жанровом сюжете; сбалансированные объекты связывают не человеческие, а застывшие, неорганические элементы, неартикулированные формы. Хотя человеческая тема взята просто как аллюзия и переработана кубистической процедурой, выбор мотива крестьянской женщины с ведрами выдает сексуальный интерес и эмоциональный контекст склонности художника к конкретному стилю абстрагирования.

Важность субъективных условий работы художника в формировании абстрактных стилей можно проверить на похожих отношениях между кубистсическим и

На одной картине он изображает двух балансирующих акробатов, одного—взрослого и массивного, с квадратным торсом, крепко сидящего на кубической массе камня, по форме напоминающем его собственную фигуру; девочка, хрупкая, очерченная контуром и лишенная объема, неуверенно балансирует на цыпочках, стоя на шарообразном камне. Опыт балансирования, принципиальный для акробата, сама его жизнь, здесь слит с субъективным опытом художника, опытного исполнителя, занятого сопоставлением линий и масс, которое является сутью его искусства—формализованная индивидуальная деятельность, которая отчуждает его от общества и которой он отдает свою жизнь. Между этим искусством и кубизмом, где фигура, наконец, исчезает, уступая дорогу маленьким геометрическим элементам, позаимствованным от форм музыкальных инструментов, кувшинов, игральных карт и других искусственных, используемых в быту объектов, стоит период негроидных фигур, в которых человеческая физиогномика накладывается на примитивные или дикие лица и тела, сведенные к имперсональной обнаженности резких, драматичных линий. Такой тип фигур взят не из жизни, и даже не с задворок общества, но из искусства; на этот раз, однако, из искусства племен, изолированных, воспринимаемых как низшие, и ценимых всеми лишь как экзотические паяцы или актеры—всеми, кроме художников, для которых эти племена сами суть чистые, неиспорченные художники, творящие, повинуясь инстинкту или врожденной чувствительности.

Пабло Пикассо. Девочка на шаре, 1905.

В свете этого анализа, мы можем вряд ли согласиться с барровским объяснением того, как Малевич пришел к абстракции: «Малевич внезапно прозрел логический и неизбежный конец, к которому двигалось европейское искусство» и написал черный квадрат на белом фоне.

В своей книге «О духовном в искусстве», опубликованной в 1912, художник Кандинский, одним из первых начавший писать совершенно абстрактные картины, постоянно говорит о внутренней необходимости, которая одна определяет выбор элементов, также как внутренняя свобода, сообщает он нам, есть единственный этический критерий. Он не говорит, что изобразительность исчерпала себя, но что материальный мир иллюзорен и чужд духу; его искусство—восстание против «материализма» современного общества, к которому он причисляет науку и социалистическое движение. «Когда потрясены религия, наука и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя». Сам он отдает предпочтение оккультизму, теософии, культу примитивного и экспериментам с синестезией, как созвучным его собственным интересам и имеющим сходную мотивацию. Цветной слух важен ему, поскольку таким образом восприятие размывается и локализуется внутри зрителя, а не связывается со внешним источником. Его более эстетические комментарии, как правило, связаны с этим подходом. «Так зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово дерево». Описывая одну из первых своих абстрактных картин, он пишет: «Все это описание—в основном, анализ картины, которую я написал скорее бессознательно, в состоянии сильного внутреннего напряжения. Я так сильно чувствовал необходимость некоторых форм, что помню, как вслух давал сам себе указания, например: «Углы должны быть тяжелее!». Зритель должен научиться смотреть, а картину как на графическое изображение настроение, а не как на изображение предметов» (Barr, p. 66).

Василий Кандинский. О духовном в искусстве. Обложка первого (немецкого) издания.

А совсем недавно он написал: «Сегодня точка в картине зачастую говорит больше, чем человеческая фигура…Человек выработал новую способность, которая позволяет ему идти глубже поверхности природы и прикоснуться к ее сути, ее содержанию… Живописцу нужны отдельные, безгласные, почти незначительные объекты…Как беззвучно яблоко по сравнению с Лаокооном. А круг еще беззвучней» (Cahiers d’Art, vol. VI, 1931, p. 351).

Теперь я процитирую третью декларацию художников, склоняющихся к абстракции, но на этот раз—художников агрессивных, итальянских футуристов, которых вряд ли можно упрекнуть в желании бежать от мира. «Превозносить любую оригинальность, прямоту, крайнее насилие… Брать и восславлять современную жизнь, непрерывно и полностью изменяющуюся торжеством науки… Гоночный автомобиль прекраснее Ники Самофракийской» (Barr, p. 54).

Барр, который не замечает морального, идеологического аспекта у Малевича и Кандинского, не может не заметить в итальянском движении связи с Бергсоном, Ницше и даже фашизмом; и анализируя формы футуристического искусства, он пытается показать, что они воплощают качества, заявленные в манифестах.

Но раз футуризм заключает в себе очевидный идеологический аспект, для Барра он перестает быть чисто абстрактным искусством. Это «почти абстракция», поскольку она открыто отсылает к миру за пределами холста и сохраняет элементы репрезентации.

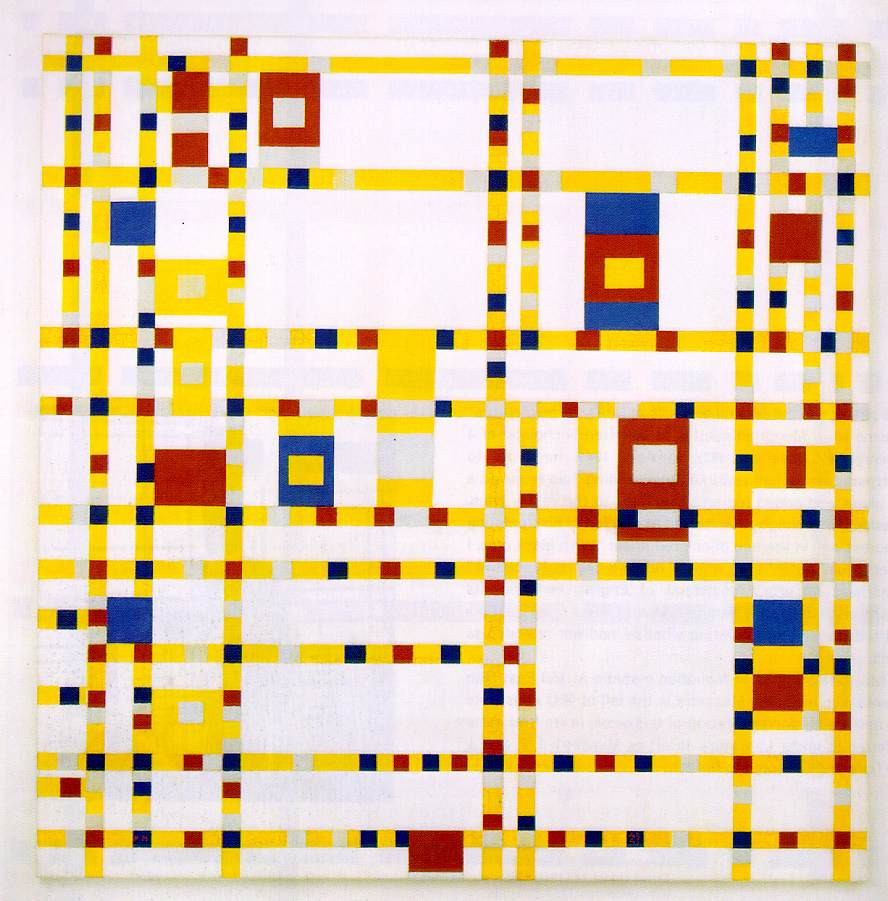

И все же формы «чистого» абстрактного искусства, которые кажется, не содержат и следа репрезентации или эскапистской болезненности—нео-пластицистские работы Мондриана и позднейшие разработки конструктивистов и супрематистов—в своем материальном аспекте, как фактуры и формы, и по своим экспрессивным качествам безличной обработки и аккуратности (или даже на уровне более тонких неформальных качеств решения) очевидно находятся под влиянием машинных концепций и норм сегодняшнего дня.

Ни футуризм, ни «более чистые» механические абстрактные формы не могут быть объяснены, однако, как простое отражение существующей техники. Хотя машины существовали с древних времен и занимали центральное место в производстве некоторых стран уже более века, такое искусство характерно именно для последних двадцати пяти лет. В середине XIX века, когда машины уже восхвалялись как великие произведения современного искусства, высшие, по отношению к живописи того времени, вкусы прогрессивных индустриалистов склонялись к реалистическому искусству, и Прудон мог превозносить как подлинно современные произведения и картины Курбе, и новейшие машины. И даже личная увлеченность машинами не ведет по необходимости к стилю механических абстрактных форм; изобретатели вроде Александра Насмита, Роберта Фултона и Сэмуэля Морса были вполне натуралистическими живописцами, как и Леонардо, один из отцов современной техники. Французское искусство эпохи механистической философии, XVII века, было подчинено идеализированным натуралистическим человеческим формам. А концепция человека как машины, бытовавшая во Франции в период господства антимеханицистского стиля рококо, опознавалась ее защитниками и критиками как, вообще говоря, сенсуализм. Оппоненты Ламетри, автора «Человека-Машины», с удовлетворением отмечали, что тот умер от обжорства.

Но важнее, однако, тот факт, что последнее время развитые индустриальные страны с наиболее продвинутой техникой, Соединенные Штаты и Англия, не произвели стилей механической абстракции; они также являются наиболее отсталыми в производстве форм функционалистской абстракции в архитектуре. С другой стороны, развитие такого искусства имеет место в России, Италии, Голландии и Франции, и только затем—в Германии. Следовательно, то объяснение, что искусство отражает существующую технику, безусловно неудовлетворительно. Оно не может прояснить, более того, различия в «машинных стилях», разных, в зависимости от места, при том, что техника имеет международный характер. В Детройте фрески Риверы с изображениями машин представляют собой реалистические изображения фабрики как мира, который управляется рабочими; в Париже Леже разлагает элементы машин в кубистических абстракциях или внедряет одушевленные элементы в типизированные ригидные машинные формы; дадаисты устраивают эксцентричные бурлески с роботами и пародирующими человека болванками; в Голландии неопластицисты конструируют свои произведения из

Эти различия—не просто вопрос разных локальных художественных традиций, использующих общий материал современности. Потому что если дело было бы в этом, мы могли бы ожидать, что Мондриан появится в Италии, стране возрожденческой традиции ясных форм, а футуристы—в Голландии или Англии, странах, первыми давших импрессионизм.

Сходная критика может быть приложена к аналогичному выведению художественной абстракции из природы современных финансов, когда бумажки контролируют капитал, а все взаимодействия между людьми принимают форму операций с числами и словами. И здесь мы снова видим, что в Соединенных Штатах и в Англии, где финансовый капитализм наиболее развит, абстрактное искусство появилось позже всего.

Механические абстрактные формы появляются в современном искусстве не потому, что механическим является современное производство, но потому, что ценности, приписываемые человеческому существу и машине в идеологиях проецируются на конфликтующие интересы и на общественные ситуации, которые различаются от страны к стране. Таким образом, современная концепция человека как машины по своему характеру больше определяется экономикой, чем биологией. Она отсылает к

Барр признает важность местных условий, когда приписывает особенности одного из футуристов его парижскому опыту. Но он не пытается объяснить, почему это искусство появилось именно в Италии, а не

Фортунато Деперо. Плакат.

Некоторые футуристические приемы, так же, как общая идея абстрактных взаимопроникающих форм, несомненно происходят из кубизма. Но, что примечательно, итальянцы находили кубизм слишком эстетизированным и интеллектуальным, ему недоставало принципа движения; они могли принять, однако, кубистическое разложение стабильных, четко очерченных форм. Оно имело непосредственную идеологическую ценность, хотя и было по сути эстетическим приемом, поскольку стабильность и ясность ассоциировались с прежним итальянским искусством и прошлым как таковым.

За пределами Италии и в особенности после Мировой Войны свойства машины как неодушевленного сконструированного объекта, а также свойства произведенных ей вещей и инженерного дизайна дали живописцам разнообразие форм, и даже придали их работе большей экспрессивности. Прежние категории искусства переводились на язык современной техники; природное ассоциировалось с эффективным, часть—со стандартным элементом, фактура—с новыми материалами, изображение—с фотографией, рисунок—с прочерченной или механически нанесенной линией, цвет—со слоем краски, а композиция—с макетом или чертежом. Таким образом, живописцы увязали свою бесполезную архаичную деятельность с наиболее продвинутыми и располагающими к себе формами современного производства; и именно потому, что техника воспринималась абстрактно, как независимая сила со своей внутренней причинностью, а инженер—как реальный создатель современного мира, переход от более ранней экспрессионистической, кубистической или супрематистской абстракции к более техническому стилю, был не слишком трудным шагом. (Даже Кандинский и Малевич находились в 1920-е под влиянием этих концепций).

Применяя свои методы композиции к архитектуре, полиграфии, театру и индустриальным искусствам, они оставались абстрактными художниками. Они часто рассматривали свою работу как эстетический аналог абстрактных вычислений инженера и ученого. Если они признавали альтернативное искусство фантазии—в некоторых аспектах формально связанное с их собственным—то только в качестве дополнительного поля свободы или как гигиенический отдых от тягот их собственной деятельности. В отличие от футуристов, чья концепция прогресса была слепо революционна, они желали пересоздать культуру на основе трезвой технической логики и конструирования; и в этом стремлении они видели себя единственными эстетическими пророками нового жизненного порядка. Некоторые из них поддержали большевистскую революцию, но куда больше было тех, кто сотрудничал с

Во время кризиса механические абстрактные стили ушли на второй план. Они влияют на нескольких молодых художников, или изменяются в сторону того, что Барр называет «биоморфной абстракцией», яростной и нервической каллиграфии, или амебных форм, мягкой бесформенной материи, пульсирующей посреди пустого пространства. Анти-рационалистический стиль, сюрреализм, который произошел из дадаистского искусства 1917-1923 гг., становится доминирующим, и в добавок вызывает к жизни новые романтические стили с пессимистической образностью пустых пространств, костей, гротескных существ, заброшенных зданий и катастрофических природных явлений.

Перевод Александры Новоженовой