«Вторая профессия»: как быть писателем и не только

В течение сентября 2021 года на разных площадках Петербурга, Москвы и на

Ниже мы публикуем оперативные конспекты и субъективные заметки автора вводного курса, сделанные по горячим следам состоявшихся и порой немало отклонившихся от первоначального плана диалогов (предварительную программу курса, а также литературу, предложенную для подготовки, можно по-прежнему найти на сайте [Транслит]).

Прежде всего, нужно раскрыть название курса и этого материала: оно вдохновлено поздним формализмом и составлено из названий понятий и статей Шкловского и Эйхенбаума. В тексте под неприметным первоначальным названием "О писателе", который появился за авторством Шкловского в первом выпуске "Нового ЛЕФа" в 1927 году, появляется упоминание этой самой "второй профессии". Ее необходимость формулируется так:

Писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту, вторую, профессию не должен забывать, а должен ею работать; он должен быть кузнецом или врачом, или астрономом. И эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когда входишь в литературу.

Это довольно неожиданный «заход» в теории литературы. Ведь если раньше Шкловский вел речь только о мастерстве и технике писательского ремесла (преданность которому в таких примерах как «Сентиментальное путешествие» подразумевала даже некоторую фронду по отношении к другим, более практичным ремеслам), то теперь пророк самоценности литературы высказывал уверенность в несубстанциональности литературного труда как такового. Всякое писательство должно было теперь до- или восполняться «реальной» профессией. Парадоксальная нумерация профессий у Шкловского (важность «второй» делает в известной степенью ее первой) может быть рассмотрена в контексте понятия восполнение (supplément) у Деррида, называющего так способ достраивания целого в культуре и указания на недостаток чего-либо. Ровно на ту же вос- или дополнительность указывает формулировка из статьи Эйхенбаума, давшей вторую часть названия курса: «как быть писателем»:

<…> вопрос “Как писать?” сменяется или осложняется вопросом “Как быть писателем?”

В конце того же года, когда вышел текст Шкловского в «Новом ЛЕФе», Борис Эйхенбаум опубликует в другом раннесоветском журнале “На литературном посту” статью под первоначальным заголовком “Литература и литературный быт”, которое впоследствии, напротив, сократится до "Литературный быт".

Заданный в ней новый вопрос оказывается более сложным, чем вопрос о том, как литература может динамизировать или даже революционизировать повседневное восприятие. Необходимость перманентного остранения (языка) явно сменялась другой, более сложной, в том числе, кстати, чисто лингвистически, задачей. Сложность заключалась даже не в самих этих вопросах, а в неопределенности этого «сменяется или осложняется». Если происходило осложнение, то вопросы литературной формы или литературной техники оставались, как и теоретический акцент на речевой изобретательности, но если вопрос сменялся, то это значило, что вся литературная изобретательность теперь заключается не в «дизайне» речевых вещей, но в конструкции самой писательской субъективности и функции писателя после революции и на производстве. Впрочем, формулировка Эйхенбаума в год открытия «Нового ЛЕФа» еще только требовала рекогносцировки и как минимум допускала осадное положение литературного ремесла в новой социально-политической ситуации («как же теперь быть…?») и совершенно не обязательно вела писателей на заводы или колхозы, чего потребует будущий редактор «Нового ЛЕФа» — Сергей Третьяков в своей статье, так и называющейся «На колхозы!».

К тому моменту, когда в конце 1928 года этот призыв будет не только озвучен — страницах все того же журнала (Новый ЛЕФ. 1928. № 11 (23)), — но и заставит его произнесшего самого отправиться уже не в первый раз в этом направлении, можно твердо говорить о существовании литературного производственничества. Именно поэтому, к примеру, позднее текст Шкловского в сборнике материалов работников ЛЕФа в 1929 г. получит скорректированное название «О писателе и производстве».

Вынося спустя 90 лет после всех этих событий все эти формулировки в название своего вводного курса в Школе Новой Литературы и добавляя к парадоксалистскому понятию Шкловского и вопросу Эйхенбаума то, что мог бы посоветовать Третьяков (быть писателем и не только), я хотел бы сосредоточить внимание студентов на том, что в очередной раз, «кризис сейчас переживает не литература сама по себе, а ее социальное бытование. Изменилось профессиональное положение писателя, изменилось соотношение писателя и читателя, изменились привычные условия и форма литературной работы — произошел решительный сдвиг в области самого литературного быта, обнаживший целый ряд фактов зависимости литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся условий» (Б. Эйхенбаум. Литературный быт).

И перед тем как начинать (хотеть) создавать литературные вещи, нужно уточнить, какие факторы определяют зависимость «литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся условий». Как становится понятно на исходе полного года карантина, что-то изменилось не только в отношении к литературным текстам (здесь всегда остается рефлексорный и внеисторический идеализм ее «ценителей» при любых обстоятельствах), но к потребляемой информации вообще. Оставшись взаперти, люди оказались не столько на расстоянии одного клика к огромному количеству информации (это было доступно и раньше), на которую теперь якобы должно было найтись время, но прежде всего — перепроизводства контента, который раньше во всяком случае отчасти циркулировал на публичных мероприятиях и фестивалях, на страницах журналов и в университетских аудиториях, а теперь весь стал электронным.

Мы мгновенно ощутили этот сдвиг в области самого литературного быта, поскольку наш [Транслит] перестал продаваться в копиях — в ситуации перепроизводства электронной информации, люди перестали покупать и бумажные носители, которые предлагали какую-то еще информацию, да к тому же за деньги. Так журнал поэзии и теории начал мутировать в Лабораторию поэзию и теорию, где больше нет деления на авторов и читателей, а только участники. На первом мероприятии этой осени — все еще презентации журнала и уже первом звонке Лаборатории — эти выводы были впервые озвучены публично.

Павел Арсеньев рассказывает, почему и как именно журнал поэзии и теории превратился за прошлый год в Лабораторию поэзии и теории, на презентации #24 и первом звонке Лаборатории [Транслит]

Собственно, поэтому и на новом выпуске — #24 [Транслит]: Карантинное (ново)образование — в подзаголовке указано не "журнал", а "лаборатория поэзии и теории". Таким акцентом на лабораторности, практическом характере штудий мы хотели придать происходящему требование необходимости физического присутствия, наблюдения и собственно участия в проводящихся экспериментах.

После первого звонка не замедлили начаться регулярные занятия в Школе Новой Литературы. Сознательно или нет, но первый из открытых семинаров Лаборатории [Транслит] прошел не только с первым соратником по ней, поэтом, критиком и редактором отдела поэзии [Транслит], но и школьным учителем русского/литературы — Никитой Сунгатовым.

7 сентября занятие прошло в диалоге с Никитой Сунгатовым и получило заголовок «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЙНЫ КОНЦА XX-НАЧАЛА XXI ВЕКА»

События, которые зафиксированы другим техническим устройством, не хочет больше фиксировать наш ум (употребим здесь намеренно старомодный ум, а не мозг, потому как лень распределяется равномерно по всем членам). Поэтому о хорошо записанном мероприятии нет смысла появляться каким-то еще другим записям. Наша память автоматически расслабляется вблизи предусмотрительно расставленных штативов.

И все же важные разговоры до сих пор хочется фиксировать на письме, на уровне архи-письма, расставляя какие-то логические операторы и рассовывая по противоположным углам бинарные оппозиции. Особенно часто так случается с разговорами, к которым готовишься письменно заранее и в которые, вместе с тем, с увлечением включаешься on air.

Так произошло и с теоретическим сюжетом литературных войн, который мы рассматривали на материале недавней институциональной истории: записи остались, а видео транслировалось, то есть распаляло риторические амбиции, но не записалось или затерялось на жестких дисках чужих компьютеров. Разве можно сегодня извлечь нечто, осевшее там месяц назад? Поэтому обратимся к событиям чуть более давним — обсуждавшимся на страницах и потому до сих пор реконструируемым.

В композиции разговора так получалось, что приближения [Транслит] к милитантной фразеологии можно хронологизировать как состоящее из 4 эпизодов, каждый из которых соотносился с новым определением: войны, противостояния, конфликта и орудия.

1) Война и несколько способов обнаружения фронта

Первый длился с момента основания альманаха на скрепке (

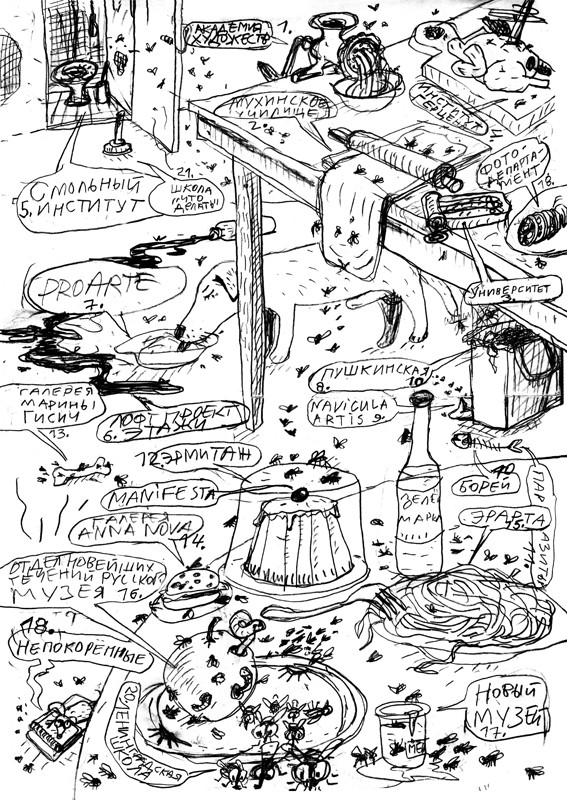

В этот период велись отчаянные попытки нащупать или провести сам фронт, и велась «революционная война» во всей своей сладкой неопределенности. Появилось самоописание «редакции журнала, <которая> стремится тематизировать различные поля противостояния в современной теории литературы и литературном процессе». Мы перепробовали различные поля — от гендерных рамок поэзии (в 2005 году они еще не показались никому разжигающим рознь) до форм социального бытования поэзии (в русле понятия секуляризации литературы, отсылавшего к религиозным войнам), а дальше взялись картографировать внутри-речевые инстанции власти и сопротивления (озаглавив выпуск вопросом «Кто говорит?», которому предстояла большая карьера).

В выпусках этого периода мы публиковали скорее критику наличного положения вещей в литературном процессе/ теории, как, например, мемуар-эссе Кирилла Медведева о Дмитрии Кузьмине, или программное эссе Александра Скидана «Поэзия в эпоху тотальной коммуникации» (оба — в #4 [Транслит]: Секуляризация литературы). В них еще шел поиск фигуры коллективности и точки сборки сообщества, которые впоследствии станут известны как «круг авторов [Транслит]», «молодая политическая поэзия» или наконец «сообщество заведомо несогласных друг с другом людей».

2) Литературное поле боя и теоретическое противостояние

Второй период начался с переходом к активной фазе трансформации литературного быта и социальных функций литературы, что совпало и вошло в резонанс с протестной мобилизацией и уличной политикой 2011-2014 годов, однако одновременно для нас вело к уточнению боевой фразеологии до терминов «литературного поля (боя)». Именно из этого периода увлечение социоанализом Пьера Бурдье, автором не только самого понятий «поля», «символического капитала», «борьбы за легитимное определение», но и основателя "социологии как боевого искусства". Для первого же выпуска, усиленного креплением термоклеем, мы перевели с французского его большое — и единственное посвященное литературному тексту — исследование "Изобретение жизни художника", снабжавшееся картами Парижа, по которым можно было видеть, как проходят фронты между буржуазными районами и

В этот период нас много критикуют за «избыточный для литераторов» интерес к социологии, однако борьба за легитимность самого этого теоретического определения литературы начинает восприниматься не просто как конфликт интерпретаций, но как политический фронт, где параллельно с уличной политизацией происходит политизация противостояния (поколений) в культуре — или не происходит, если противостоящие силы перевешивают. Именно в этот период на страницах журнала начинает появляться не только критика, но и позитивная программа — "пересмотра итогов приватизации поэзии" за авторством Кирилла Медведева или "Тезисов к политизации искусства" Александра Скидана, с которых начинается еще одна книжная серия и полномасштабных *démarсhe молодых критиков и теоретиков, не уживающихся в академической среде, также теперь осмысляющейся как пространство политического антагонизма.

Этот период метафоризации поэтических действий как военных операций в литературных процессе, теории или художественной сцене (тогда совпадавшей с публичной городской средой — см. "Карту поэтических действий") длится и расширяется, захватывая все новые территории, пока не начинается реальная война на западе Украины, когда окружающую государственную риторику и практику империалистической войны нам остается только переводить в гражданскую — в частном случае институциональную (само)критику и политическую картографию сообщества.

3) Производственный конфликт: как перевести империалистическую войну в гражданскую?

Третий период понимания милитантности начинается примерно с 2014 года и #15-16 [Транслит], в котором были проделаны модификация и уточнение военной лексики до терминологии локального производственного конфликта.

Труд, конфликт, сообщество — именно в такой последовательности выстраивались в предисловии к выпуску предикаты литературного существования, понятого не как история шедевров без разрывов, но как процесс становления, фабрикации, изготавливания, т. е. как производство. Темы труда и конфликта в художественной среде тогда становились все более актуальными, а творческие работники все чаще стремились рефлексировать свое положение вместо того, чтобы просто производить «культурные содержания».

Собственно всякое обращение к производственной стороне литературы, ее «кухне», уже оказывалось жестом (само)критическим и было чревато конфликтом (как минимум он вызывает закономерное сопротивление адептов возвышенного). Такой конфликт является эпизодом борьбы не только институциональной, но и политической — между эксплуатирующим и эксплуатируемым (даже если они совмещены в одной «разорванной личности» — литературной, артистической или любой другой, занимающейся нематериальным трудом) существует не только спор о том, кто кому и за что должен, но и о том, что собственно имеет место — неизбывная борьба между двумя сторонами производственных баррикад или творческое сотрудничество свободных субъектов, каждый из которых занимает свое место в этой сложной, как сам мир, иерархии. Очевидно, что разговор о (литературном) труде, производстве и борьбе, не мог быть воспринят невраждебно консервативно настроенными литераторами, т.е. такими, кто бес/сознательно солидаризировался с господствующими вкусами и кто стремился всячески «остановить мгновенье». С другой стороны, те, кому нечего терять, кроме своего исключенного положения, оказывались более восприимчивы к такой тактической оптике. Из такого имманентного конфликта оптик и вырастали реальные конфликты и групповая полемика как форма борьбы за легитимное видение.

Другими словами, споры о том, как понимать политику, как картографировать литературное поле и наконец как решать внутренние производственные конфликты (неизбежно возникавшие по мере роста журнала до 200-страничного издания формата B5, сопровождавших его выставок, конференций и видео-фильмов), разрывал уже само «сообщество заведомо несогласных друг с другом людей». Впрочем, групповая полемика не столько означала для нас хаос войны всех против всех, сколько структурировала литературное пространство, стимулируя образование фракций внутри редакции или отдельных групп, сообществ и объединений, вырастающих посредством противопоставления другим, уже имеющимся на горизонте. Таким образом, когда благодаря конфликту удается как следует размежеваться, оказывается де-факто сформировавшимся и сообщество единомышленников, которое способно действовать в качестве коллективного субъекта, пусть и сохраняя в себе потенциальность более детальных разграничений внутри, которые удалось зафиксировать на излете этого периоды в коллективном диалоге шестерых поэтов и одного социолога «Литературная левая…».

4) «Писать войной»: от литературного конфликта к

Наконец, наиболее поздняя и длящаяся по сей день стадия связана с появляющимся в #21 [Транслит] понятием инструментальных метафор и развивающимся из него анализом материально-технологического субстрата литературы, всегда связанного с военными орудиями, а то и обязанного войне.

Как писал Маяковский, пусть и в

Как часто бывает в истории (литературной) техники, изобретения обязаны войне — в том числе «древних и новых», поколений и, наконец, классов. Довольно часто начинаясь как империалистическая, война переводилась во внутрилитературную. Это, собственно, и помогало обнаружить реально эффективные инструменты литературной борьбы. Так, если в 1914 году еще можно позволить себе абстрактный жест «писать войной» (и чуть позже подставить в это метафорическое уравнение штык), то уже в 1920-е Джон Хартфильд начинает использовать ножницы «как оружие» в своих фотомонтажах. По словам Маяковского, Родченко тоже имеет «боевые заслуги в области живописного фотомонтажа» и считается, наряду с Хартфильдом, его изобретателем.

Если художники c 1910-х вовсю стригут и приклеивают бумажки к холсту (papier collé), постепенно обнаруживая на месте хозяйственного орудия политическое оружие, то к «сознательной установке» на такое средство литературного производства и помещению ножниц на свой герб первыми придут дадаисты. Разрезать и составлять по-новому слова — еще естественнее, чем перерезать шею префекту полиции, что предпринимает в своем фотомонтаже Хартфильд. И к тому же это доступно каждому — что является важным условием всех «приказов по армии искусств» — от Лотреамона до Дебора. Чтобы создать дадаистское стихотворение, как известно, нужны всего две вещи: «Возьмите газету. Возьмите ножницы» (Тцара Т. Как самому сделать дадаистское стихотворение).

Однако, почему ножницы, существующие как хозяйственный (а отнюдь не военный) инструмент несколько тысячелетий, начинает восприниматься как литературный именно вокруг Первой мировой войны, так повлиявшей на дадаистов и футуристов. Такой милитантный оттенок ножницы в это время получают потому, что в Первую мировую войну штурмовые отряды русской так и германской императорских армий среди прочего были вооружены ножницами для резки проволоки, однако, как можно предположить, в условиях рукопашной могли оказываться смертельным орудием.

Именно такую трансмиссию с истории военных орудий на историю литературных приемов может предложить метод материально-технической истории литературы, который разрабатывается в последних выпусках журнала, включая #23 [Транслит]: Материальные культуры авангарда, и был в списке курсов Лаборатории [Транслит] в прошлом учебном году.

<…>

To be continued

11 сентября занятие в диалоге с Алексеем Конаковым

НЕВИДИМЫЕ ИСТОРИИ, КАРТОГРАФИЯ И

14 сентября занятие в диалоге с Евгенией Сусловой

БЕЛЫЕ ПЯТНА ОТЛАЖЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЛИ ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОКЛЯТЫЕ ПОЭТЫ ОТ ПРОКЛЯТЫХ РЕДАКТОРОВ

21 сентября прошла открытая лекция для студентов МШНЛ + МШНК.

ПОНЯТИЕ «ВТОРОЙ ПРОФЕССИИ» И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО.

28 сентября занятие в диалоге с Олегом Горяиновым.

КТО БОИТСЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ? ИЛИ О ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТИ МОДЕРНИСТСКИХ МИФОВ.

2 октября в диалоге с Борисом Клюшниковым

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ: ПОЗВОНОЧНИК КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ И ОБЪЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИИ АРТСИСТЕМЫ

3 октября в диалоге с Анной Родионовой

МИЗАНТРОПОЦЕН, ИЛИ КАК БЫСТРО И НЕДОРОГО ПРЕВРАТИТЬСЯ В «ГУМАНИТАРНУЮ УГРОЗУ» В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ.