Брайан Диллон. «Фрагменты из истории руин»

Для тех, кто смотрит в прошлое, нет полного исцеления.

Джордж Элиот, «Мельница на Флоссе»

1.

Для Ренессанса руина прежде всего была читаемым следом, хранилищем письменного знания. Классические руины сохранили определенный пласт словесной культуры Греции и Рима: надписи на монументах, гробницах и стелах. Другие немые объекты — фрагменты скульптуры, колонны, части осиротевшей арки или разломанный фронтон — представляли собой что-то вроде письма, составленного из жестов, линий и орнаментов. В 1796 году французский археолог Антуан-Кризостом Катрмер-де-Кенси задавался вопросом: «Что есть античность в Риме, если не великая книга, страницы которой разрушены или вырваны временем, книга, оставленная для современного исследования, чтобы заполнить пробелы и навести мосты в местах разрушения?» Но уже в конце XV века развалины классического прошлого рассматриваются как подобие рассыпавшегося шифра: текст то четкий и ясный, то чрезвычайно загадочный.

Особенно это заметно в «Гипнэротомахии Полифила» — любопытном литературном произведении, приписываемом некоему Франческо Колонна и впервые опубликованном в 1499 году. По своему языку книга довольно странная: она написана на смеси греческого, латинского и итальянского,

2.

В восемнадцатом веке руина — это одновременно и образ природного катаклизма, и катастрофы человеческой истории. В самом деле, трудно говорить о них по отдельности. Эстетика возвышенного — это отчасти стремление дать имя растерянности, которая наступает, когда мы сталкиваемся с глобальными разрушениями: мы переживаем бури, битвы, землетрясения и революции — впечатляющие события, в равной степени относящиеся и к природе, и к истории. Наиболее выразительно универсальное значение локализованного разрушения представлено в книге «Руины, или Размышления о революциях в империях», изданной в Париже в 1792 Контом де Вольни. Она начинается словами: «Радуйтесь, одинокие руины! Святые гробницы и безмолвные стены! Вас я призываю, к вам обращаюсь я в своей молитве. В то время как от вас

3.

Романтизм превращает руину в символ всех видов художественного творчества; литературный или живописный фрагмент ценится выше, чем готовое или целостное произведение. Афоризм Фридриха Шлегеля гласит: «Многие произведения древних стали фрагментами. Многие произведения нового времени — фрагменты с самого начала». Все стремится в направлении торса: отбитый или изуродованный кусок скульптурного камня. Романтический импульс ревалоризирует сам распад классического артефакта. В 1779 году художник Генрих Фюссли изобразил Художника, приведенного в отчаяние величием обломков древности: схватившись за голову, он предается отчаянию перед великолепием статуй, останки которых разбросаны вокруг него в виде массивной мраморной руки и гигантской ноги. Даже законченные работы переосмыслены как фрагменты. Для Джона Китса фигуры на греческих вазах застыли во времени; они также бессмертны и несбыточны: «Наполнена ты вечного тепла / О что перед тобой слепая страсть» (Пер. Перевод В. Микушевича).

В своем «Лаокооне» Готхольд Эфраим Лессинг представляет классическую скульптуру не как повествование и даже не как застывшую высшую точку напряжения истории, а как случайно выбранный момент, единственный момент, который символизирует то, что отсутствует. «Чем более мы глядим, — пишет Лессинг, — тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение… показать глазу эту предельную точку аффекта — значит связать крылья фантазии и принудить ее (так как она не может выйти за пределы данного чувственного впечатления) довольствоваться слабейшими образами, над которыми господствует, стесняя свободу воображения своей полнотой, данное изображение момента» (Пер. Э. Эдельсона). Таково понимание поэмы Кольриджа «Кубла-хан»: законченная работа является фрагментом текста, утверждает поэт, требуя, чтобы мы вообразили, что до того, как он закончил, его опиумная греза была прервана — и он забыл двести строк.

Романтический фрагмент отличается от более ранних литературных форм, афоризмов, и его мэссидж в этом случае такой: он отказывается превращаться в отдельную мысль, отточенную шутку или парадокс среди собрания подобных игр разума. «Мысли» Паскаля — это плитки мозаики; фрагменты эпохи романтизма — а позднее Ницше, Э.М. Чорана, Вальтера Беньямина — тоже фрагменты мозаики, будто бы разбросанные каким-то катаклизмом: извержением или чужеземным вторжением.

4.

Руина создана интерпозицией хрупкой человеческой фигуры между объектом и зрителем. В изобразительном искусстве Ренессанса руины появляются в первую очередь как треснувшая земля или фон, на котором изображены святой или мученик. В некоторых случаях Спаситель или святой (например, Св. Иероним в заброшенной местности среди объектов из мрамора) показан в окружении руин повергнутого языческого мира (которые так же напоминают зрителю о собственном неизбежном конце). Реже появляется Дева Мария в разрушенной арке среди покосившихся колонн. В картине «Святой Себастьян» Мантеньи (1480) бескрайний ландшафт в руинах открывается за пронзенным телом мученика; на переднем плане пара лучников, которые вот-вот покинут место действия, одна каменная нога (все, что осталось от стоявшей рядом статуи) рифмуется с ногой святого.

В истории руин в изобразительном искусстве человеческая фигура постепенно уменьшалась — до тех пор, пока не стала совсем крошечным знаком чудовищных разрушений, изображенных в сцене. В XVII веке фигуры уменьшаются, чтобы стать частью случайных событий на переднем плане или на краю главного действия — разрушения. Позже, в работах Юбера Робера, люди карабкаются, словно дети, среди руин Древнего Рима или становятся тонким кружевом происходящего на крыше Бастилии, в то время как уже принялись уравнивать ее с землей.

Этот драматический сдвиг в перспективе — включение человека как едва видимую, исчезающую точку в композицию катастрофы — происходит незадолго до очередной серии катастроф, рассмотренной и описанных геологами. В «Принципах геологии» (1830-33) Чарльза Лайелла земля показана «рваной», раздираемой едва вообразимыми силами. На представленных иллюстрациях масштаб смещения передается серией фигур, расположившихся на краю вулкана или обрыва: бесстрашных туристов манит вид разрушений. Эти рисунки являются геологическими эквивалентами «Темниц» Пиранези. В 1882 году Томас Де Квинси писал о бесконечных разрушениях воображаемых интерьеров: «Снова подними глаза, и увидишь еще один воздушный пролет ступеней; и снова бедный Пиранези, занятый своим вдохновенным трудом; и так далее — до тех пор, пока и неоконченные ступени, и Пиранези не теряются из вида наверху, во мраке зала». Наконец, кажется, фигура почти исчезла в темноте и разрушении.

Человеческая фигура снова появляется, тем не менее, в ближайшие несколько лет в самых ранних фотографиях древних руин. В фотографиях египетских древностей Максима Дюкана с неизбежностью присутствует (порой отодвинувшийся в сторону, чтобы не мешать фотографировать объект — так, чтобы чрезмерно не нарушать композицию) крошечный пунктуационный знак местного гида, дающий представление о масштабе монумента. Но он является также и напоминанием — как и на фотографиях Эдуара-Дени Бальдюса, являющихся частью французской государственной «гелиографической миссии», на которых изображены римские руины Франции — о щуплом телосложении местного населения по сравнению с величием древних (и расширением империи, даже сегодня сохраняющей это наследие для будущего).

5.

Если руинирование — это отчасти возвращение к природе, в XIX веке природа представляет себя уже разрушенной. В работах Джона Рескина, например, мир природы, предстает предметом тревоги о разрушении: его очертания расплываются, его формы растворяются. Первые признаки страдания Рескина по поводу явного разложения пейзажа появляются в 1856 году в его работе «Современные художники». Современный пейзаж, пишет он, отличается (или, скорее, вовсе не отличается) определенной потерей формальной целостности: он стал дымчатым, облачным, туманным, пошлым (в смысле, как говорили в добрые времена, утратил «благородство», свою чистоту). Мир природы стал напоминать, фактически, темную атмосферу современного города или его отдаленных индустриальных районов. Тем не менее, Рескин не окончательно взваливает вину на феномен фабричного загрязнения за это странное явление, которое, как он утверждает в эссе 1884, появилось в небе над Лондоном: «грозовое облако девятнадцатого века». Это «чумное облако», говорит Рескин, преследовало его с 1870-х годов. Оно выглядит, как он утверждает, так, как если бы «частично было сделано из ядовитого дыма; очень может быть, что это так и есть: на расстоянии примерно двух милей в обе стороны от меня — по крайней мере двести труб. Но просто так дым не дул бы туда-сюда таким диким способом. Скорее, можно представить, что он сделан из душ умерших людей — тех из них, которые еще не ушли туда, куда должны уйти, и, может быть, они порхают туда и сюда, сомневаясь в том, где же находится подходящее для них место. Вы знаете, если есть такие вещи, как души, и если когда-либо какая-либо из них искала то место, где она страдала, то их, должно быть, много над нами, прямо сейчас, очень недовольных!» Это последнее — намек на жертв франко-прусской войны. Следующий пассаж тоже обращен к Европе — ее ландшафты будут полностью опустошены спустя четверть века — и к другому поэтическому ответу — «Бесплодной земле» Т.С. Элиота с его отчаянным заявлением: «Обрывками этими я укрепил свои камни» (Перевод А. Сергеева).

6.

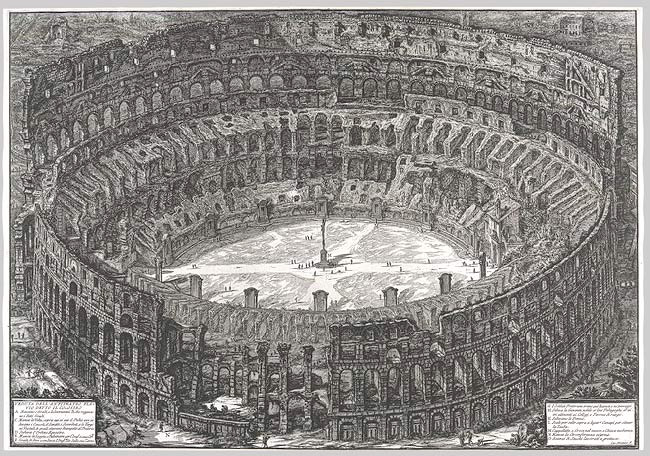

В диалектической связи между руинами и природой руина видится частью природы, вот почему становится возможным разрушить руины. Особенно яркий пример разрушенной руины — это археологические раскопки Колизея в 1874 году. В 1855 году английский ботаник Ричард Дикон опубликовал труд «Флора Колизея», включавший 420 видов растений, произраставших на участке, располагавшемся до сооружения Хрустального дворца в Лондоне четырьмя годами ранее, здания с самым большим архитектурным объемом в мире. На шести акрах флоры встречались виды, столь редкие в Западной Европе, что, как предположил Дикон, их семена первоначально были туда перенесены животными, привезенными из Азии и Африки для городских забав и развлечений. Эти драгоценные растения, он пишет, «формируют цепь памяти, обнадеживают нас и успокаивают на фоне печали прошедших лет; и, насколько холодным должно быть сердце, чтобы не ответить на их безмолвный призыв, ибо, даже сохраняя молчание, они сообщают нам о регенерирующей силе, которая оживляет прах разрушенного величия». К 1870 году эта растительность была уничтожена, а несколькими годами позже пол Колизея был вскопан и на поверхности оказались погребы и сточные трубы. Поверхность была заполнена водой, а центр Колизея оставался озером в течение пяти лет.

В своем эссе 1911 года под названием «Руины» немецкий социолог Георг Зиммель точно установил взаимоотношения, которые были разрушены в Риме. «Архитектура, — пишет он, — единственное искусство, в котором великая борьба между силой духа и требованиями природы выливается в естественное примирение, в котором душа в ее наивысшем устремлении и природа со своей гравитацией удерживаются в равновесии». В руинах природа начинает брать верх: «грубая, низводящая, коррозийная, разрушительная сила» производит новую форму, «совершенно осмысленную, понятную, видоизмененную». Но в какой момент можно считать природу победившей в битве между человеческим духом и природной сущностью? Руины — это не торжество природы, а промежуточное состояние, хрупкое равновесие между стойкостью и распадом.

7.

Если руины воображаемого будущего могут стать объектами метафизической фантазии или высокомерных имперских мечтаний, современные руины всегда в

Современные руины — промышленные руины, уничтоженные образы будущего досуга (пустынные торговые центры или заброшенные кинотеатры) или призрак холодной войны — это на самом деле всегда, неизбежно, руины будущего. И сейчас, ретроспективно, кажется, что будущим был охвачен весь ХХ век: все его иконические руины (электростанция Баттерси в Лондоне, архипелаг атомной эпохи, простирающийся теперь по всей Америке, заброшенные территории бывшего Советского Союза) выглядят сегодня как реликвии потерянного будущего, будь то утопия или антиутопия. Как долго еще будет прошлый век щеголять скудными достижениями футуризма? Модернистская архитектура, кажется, не горит желанием уступать свое право на будущее: все же есть еще трепет грядущего, который ощущается среди руин начала века, потому что, как говорил Владимир Набоков (выражение, которое любил цитировать Роберт Смитсон): «Будущее — это прошлое с обратной стороны».

8.

При всей своей привлекательности, таинственности, возвышенности, руина всегда балансирует на грани китча. Удовольствие от руин — трепет от распада, расстояния, разрушения — совершенно непередаваемо, если речь идет об уникальных обломках, а бесконечно повторяемое, как на открытке, часто становится материальным напоминанием о руинах. Совсем недавно промышленные руины стали современным эквивалентом живописного вида разрушающегося римского амфитеатра: эта часть эстетического сейчас так обобщается, что подобные ничем не примечательные изображения практически полностью потеряли свой смысл. Руины XX века стали вотчиной бесчисленного количества городских исследователей и любителей разрушенного бетона: доказательствами их одержимости служат сотни веб-сайтов, которые посвящены домам с приведениями, тихим литейным заводам, пустующим бункерам и заброшенным станциям метро. Если кратко, то секрет этих мест состоит в следующем (мотивация подобных увлечений, конечно, менее ясна): сейчас, после шести веков одержимости руинами, они больше не являются ни образом потерянного знания, ни неизбежного возвращения вытесненной природы и даже ни ностальгии по современности. Скорее, это способ оплакивания самой утраченной эстетики. Руины показывают нам снова — на этот раз как объект китча — мир, в котором красота (величественность) закупорена, а его разрушения обрамляются и бесконечно тиражируются. Это меланхоличный мир, в котором, как выразился Адорно, «нет воспоминаний более возможных, чем сохраненные путем гибели; вечность проявляется не как таковая — она рассеяна через самое тленное».

Текст оригинала можно найти на сайте Cabinet magazine. Перевод подготовлен студентами филологического факультета ННГУ им. Лобачевского Полиной Стрелковой, Елизаветой Летуновой, Кристиной Ласточкиной, Ярославом Протасовым, Ириной Токаревой, Игорем Лановенко, Анастасией Тюриной, Екатериной Зайцевой под рук. Евгении Сусловой в рамках курса «Основы теории коммуникации» и проекта «Нижний Новгород: попытка современного описания».

История одного вожделения: Кирилл Кобрин о выставке Брайана Диллона «Ruin Last»

Роуз Маколей, английской писательнице, пацифистке, неутомимой собирательнице книг и произведений искусства было 59 лет, когда на ее лондонский дом упала немецкая бомба. Квартира Маколей вместе с библиотекой и собранием артефактов была полностью разрушена, и Роуз пришлось заново обустраивать жизнь. В 1942 году она опубликовала автобиографический рассказ «Письма мисс Анструзер», где рассказала об этом опыте — назовем его «руинизацией жизни». Потеря всего, что с любовью и тщанием собиралось, произвела столь сильное (и вполне, надо сказать, естественное) впечатление на Маколей, что та написала целое эссеистическое исследование о руинах под странным для человека, пережившего войну, смерть и разрушение вокруг, названием “Pleasure of Ruins” («Удовольствие от руин», 1953). В книге Маколей возрождает введенный еще в немецком XVIII веке термин “Ruinenlust” (“ruin lust”, «вожделение к руинам» или даже «страсть к руинам»). Кажется, впервые в двадцатом столетии она попыталась описать и отчасти даже проанализировать историю европейской страсти к руинам — причем, опять-таки, основываясь на собственном опыте руинизации собственного дома и собственной жизни. Об исторических руинах пойдет речь дальше, здесь же я хотел бы обратить внимание на один пассаж из «Удовольствия от руин», где Маколей — на первый взгляд, совершенно парадоксально — повествует о том, как разрушение облагораживает обычную повседневную жизнь: «То, что на прошлой неделе выглядело как скучный маленький домик, стало лестничным пролетом, круто взмывающим вверх между весело раскрашенных стен, отделанных плиткой туалетов, интерьеров комнат, узких и ярких, как на фламандской картине или в театральной постановке; лестница неустрашимо забирала все выше и выше к верхушке дома, лишенной теперь крыши — и там она встречалась с небом». Если проигнорировать литаратурные красивости, перед нами одна из импликаций действия формалистического принципа «остранения» — будучи полуразрушенным, здание как бы выводится

Лидия Гинзбург не фиксирует, а анализирует, но анализ ее носит не только чисто философский или психологический характер. На первый взгляд, она будто предвосхитила написанное в «Удовольствии от руин» — обратим внимание на совершенно параллельно сделанные находки: сравнение вида «вскрытой» взрывом комнаты с театральной сценой (только у Гинзбург сравнение носит — по понятным причинам — более определенный характер) и жуткая веселость скрытой до того от нашего глаза частной жизни в теперь уже нежилой квартире. Однако Лидия Гинзбург идет дальше. Она не довольствуется романтическим образом. В «Записках блокадного человека» речь идет не только о страшном/привлекательном образе чужой жизни, застигнутой врасплох вражеской бомбой, здесь перед глазами читателя встает внезапно обнажившаяся структура и логика дома, структура и логика жизни. В обычном существовании люди не замечают ее, находясь в том самом режиме автоматизма, как не замечают они и того, что висят в воздухе, под ногами и над головами других людей. Вместо условного романтизма получается просто какой-то Хармс. Впрочем, если вдуматься, это даже не Хармс, а Толстой с трактовке Шкловского. Висящие в воздухе обыватели Гинзбург — из того же ряда, что и толстовские актеры глазами Наташи Ростовой. Круг замыкается. Руинизация есть остранение; результат ее работы — два сильнейших эффекта, эстетический и этический. И тот, и другой возможно понять только находясь в рамках определенных исторических представлений. Вне

Прошлогодняя выставка “Ruin Lust” в лондонском музее Тейт пытается совместить эстетический и этический эффект руин. Увы, представленные артефакты, будучи извлечены из своих контекстов, теряют смысл — и , тем самым, не выполняют возложенных на них куратором функций. Плюс к этому, зритель также оказывается только в одном времени — в своем, в нынешнем, отчего его точка наблюдения остается единственной, исключая все остальные, превращая их из (пусть даже и предполагаемых нами) субъектов рефлексии в объекты, лишая достоверности и реальности их мнение. Перед нами — типичная для modernity процедура поглощения Другого (культурно, географически, исторического Другого), процедура экстенсивного распространения «вечного настоящего», признающего различия включаемых в себя феноменов лишь при условии их редукции к общему, определенному «настоящим» знаменателю. Этот знаменатель куратор выставки Брайан Диллон явно ограничивает модной сегодня концепцией «меланхолии»/«хонтологии» (hauntology).

“Ruin Lust” состоит из восьми тематических залов, два из которых объединены. Первый — одноименный — предлагает как бы введение в эстетическое руиноведение. Второй-третий («Удовольствие от руин»), в основном, посвящены предромантическому и романтическому буму, связанному с «открытием руин» (от Пиранези до Тернера), и отголоскам этого бума в искусстве последних ста с лишним лет (Патрик Колфилд, Иэн Хэмилтон Финлей, Лора Олдфилд Форд).

Четвертый зал целиком отдан проекту Таситы Дин Kodak, где речь, скорее, идет о руинах некогда новейшей технологии, о развалинах медиа. Пятый раздел называется «Археология бункера», там про войну и приносимые ей разрушения. Самая яркая (в прямом смысле этого слова, в смысле интенсивности цветов) работа там — римейк (Патрика Колфилда) картины Делакруа, на которой свободолюбивая Греция представлена в виде отважной черноволосой дамы, попирающей обломки взорванного ею же города Миссалонги.

Шестой зал красиво называется “Ruins in Reverse” («Руины обратного действия», или «Руины обратного хода», или даже «Разворот руин») — тут все о дистопическом будущем и утопической архитектуре шестидесятых-семидесятых, которая в себе уже заключала зерно собственной руинизации. Собственно, сюда можно отнести и неиспользованное в диллоновских комментариях, сопровождающих артефакты (Начало так называемой «хонтологии» положил Деррида, потом его идею призрака проинтерпретировали по-иному. Так или иначе, “hauntology” происходит от глагола “to haunt”, и отсылает к английскому переводу «Манифеста коммунистической партии»: “A spectre is haunting Europe — the spectre of communism”. Здесь (как и в немецком оригинале) призрак коммунизма не «бродит по Европе», он ее «преследует»), словечко «хонтология» — это ведь своего рода призрак несостоявшегося утопического будущего, который преследует нас сейчас, вызывая меланхолию и даже род ностальгии. Хонтология сегодня во всем: в моде на дистопии Джеймса Балларда, в обсессии старыми синтезаторами и прочими электронными инструментами середины 1970—середины 1980-х годов, в «реабилитации» социалистической модернистской архитектуры шестидесятых-семидесятых и всеобщем увлечении заброшенными индустриальными зданиями и промзонами, в конце концов, в неожиданной реанимации культа кинофильма «Сталкер». Здесь Брайан Диллон уж точно авторитет: он много писал об этом, более того, сочинил небольшую повесть “Sanctuary”, странную смесь Шатобриана, Роб-Грие и Балларда, действие которой происходит на развалинах модернистской католической семинарии Сент-Питерс под Глазго. Сами эти развалины стали уже предметом культа меланхоликов и хонтологов со всей Европы:

Впрочем, сам Диллон немного побаивается моды на руины — думаю, отчасти поэтому курируемая им выставка получилась … ну, скажем, так, немного усталой. Несколько лет назад он рассказал в интервью Анне Асланян: «Развалины — слово, обладающее глубоким смыслом, образ до того сильный, что словно стоит у тебя на пути и мешает разглядеть само место. В то же время развалины породили множество богатых идей у писателей, которыми я восхищаюсь, — о них писали Роберт Смитсон и В.Г. Зебальд. Это плодородная почва — таковой она успела стать для множества художников и писателей. Развалины если не вышли на первый план в искусстве, то заведомо присутствуют в нем, возвышаясь над другими темами. Мне кажется, что она себя постепенно исчерпывает. Причина этих моих подозрений — недавно начавшаяся издательская лихорадка, в результате которой выходит большое количество книг о заброшенных городских местностях, помойках, бывших промзонах и так далее. Интерес к этим вещам стал частью мейнстрима. Мне кажется, что произошло следующее: сентиментальное отношение к развалинам, “утерянным руинам”, как их называли в XVIII веке, мало-помалу разряжает ту полную электричества атмосферу, что была присуща этим местам лет десять назад».

Но вернемся в Tate Britain. Седьмой зал выставки посвящен руинизированному ландштафту, который здесь очень сложно отличить от неруинизированного — ведь любое вмешательство человека, по идее, разрушает природный вид. С другой стороны, само словосочетание «природный вид» имеет смысл только при наличие наблюдателя, то есть, человека с его возможностями к разрушению. И что такое «идеальный вид» — может сказать лишь тот, который обладает способностями его разрушить, сделать неидеальным. Иными словами, утопия Девственной Природы включает в себя саму возможность своего же разрушения (и даже необходимость разрушения). Да, а называется экспозиция седьмого зала “On Land”. Самое интересное здесь — документация проекта Джона Лэтэма, который предлагал превратить отвалы шотландских карьеров в произведения land art. И, наконец, последний раздел — «Города, покрытые пылью», о «естественном» упадке и разрушении современных городов.

Итак, восемь тематических залов, в последовательности которых предполагается некоторая логика. Сначала нам говорят, что руины вызывают к себе вожделение (и начало этого процесса определено второй половиной XVIII века), затем — что они дарят (дарили) наслаждение и удовольствие, потом следует небольшое пояснение о том, что, вообще-то, руины не обязательно есть обломки каких-то там домов или храмов, а бывают и руины технологий, после чего начинается отрезвляющий хардкор про войну — главный источник руин. Три последних темы развивают тему соотношения естественного и искусственного упадка природ творящей и сотворенной. Плюс, конечно, о том, как мы оплакиваем тщету наших мечтаний о дивном новом мире. Подобно воспетой Фуко борхесовской версии древнекитайской классификации, руины на выставке в Тейт подразделяются на те, лицезрение которых доставляют нам наслаждение, те, которые мы вожделеем, на художественно отрефлексированнные Таситой Дин, на возникшие в результате бомбардировки, на те, которые уже заключены в новых зданиях, на расположенные на земле и те, что возникают вследствие упадка некоторых городских кварталов. Милый художественный ход, дающий немало для размышления, но, увы, совершенно бесплодный. Ибо здесь мы размышляем над вещами, которые не понимаем.

Понимать гравюры Пиранези и Гюстава Доре, акварели Тернера, картины Пола Нэша, концептуальный проект Иэна Хэмилтона Финлея и прочее мы можем лишь имея в виду время и место их появления, интенции авторов и тогдашний культурный бэкграунд. Рефлексия над руинами — одно из главных занятий европейской культуры Нового времени, а европейская традиция предполагает историческую рефлексию как условие для всех последующих рефлексий. Интересно, как сама идея руин «разыгрывается» в разных европейских культурных эпохах — здесь важно, прежде всего, происхождение руин, причины их появления, урок, который может быть извлечен из их созерцания (или воспроизводства их внешнего вида) для современников. Нет смысла повторять очевидное, скажем, что античная руина, скорее всего, будет означать обломок Прекрасного, фрагмент «золотого века», который безвозвратно завершен. И что мы — просвещенные варвары, анахарсисы, со слезами лицезреющие былое величие. Романтические руины, прежде всего, готического, средневекового происхождения — в них открывали таинственную, бурную, полную напряженной христианской веры (со всеми ее крайностями) юность и молодость наций, которые заявили о себе в девятнадцатом веке. Потом пришел черед уже других руин — военных, где античность и готика, классицизм и романтизм перемешались в одну «европейскую традицию» — именно ее методично разрушали пушки и самолеты XX века. Потом явилась утопия счастливого будущего и всех обманула, оставив после себя еще один слой руин. И так далее и тому подобное до бесконечности — руинный сюжет расходится во все стороны, прихватывая своими щупальцами практически всё.

Здесь действительно переплетены эстетический и этический уроки, Диллон прав. Развалина красива только потому, что содержит в себе напоминание о бренности и неумолимом потоке времени. С другой стороны, такого напоминания может и не произойти, если мы не сочтем конкретную вещь «руиной» — а для этого, нужно понимание ее ценности в отношении сегодняшнего дня. Такая ценность возникает из столкновения трех исторических контекстов — контекста строительства здания, контекста его разрушения и контекста созерцателя руины. Выставка в Tate Britain, увы, преуспела в актуализации только одного из этих контекстов, третьего. Что превращает «Вид флавианского амфитеатра, известного как Колизей» Пиранези в просто хорошую ремесленную работу, не больше.

И последнее. К сожалению, Брайан Диллон — как в выставке “Ruin Last”, так в выпущенном Тейт в виде книги одноименном эссе — пропустил одну важную причину одержимости человека Нового времени руинами. Это тоска по цельности, которая возникает при взгляде на обломок; иногда даже не тоска, а очень продуктивное «узнавание» целого по фрагменту, так сказать, ex ungue leonem. Эдуард Гиббон, автор «Упадка и разрушения Римской империи» написал в автобиографии: «15 октября 1764 года, сидя на развалинах Капитолия, я углубился в мечты о величии Древнего Рима, а в это же время у ног моих босоногие католические монахи пели вечерню на развалинах храма Юпитера: в

Первый вариант этого эссе опубликован на Arterritory.com.