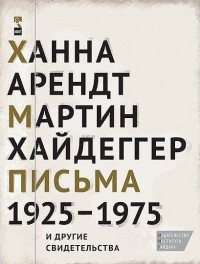

Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт о любви: из книги «Письма 1925–1975 и другие свидетельства»

Мартин Хайдеггер — Ханне Арендт, ноябрь 1925 года

Дорогая Ханна!

Почему любовь богаче всех других человеческих возможностей и сладостным бременем ложится на охваченных ею? Потому что мы сами превращаемся в то, что мы любим, оставаясь самими собой. И тогда мы хотели бы отблагодарить возлюбленного, но не в состоянии найти что-либо достойное его.

Мы можем отблагодарить только самими собой. Любовь превращает благодарность в верность нам самим и в безусловную веру в другого. Таким образом, любовь постоянно углубляет свою сокровенную тайну.

Близость есть бытие в величайшем отдалении от другого — отдалении, которое ничему не дает исчезнуть, но помещает «ты» в прозрачное, но непостижимое, лишь-здесь (Nur-Da) откровения. Когда присутствие другого вторгается в нашу жизнь, с этим не справится ни одна душа. Одна человеческая судьба отдает себя другой человеческой судьбе, и чистая любовь обязана эту самоотдачу сохранять такой же, какой она была в первый день.

Если бы ты повстречалась мне в возрасте 13 лет, если бы это случилось через десять лет…—нет смысла гадать. Нет, это произошло сейчас, когда твоя жизнь еще тихо примеривается к жизни женщины, когда ты должна будешь вобрать в свою жизнь все без остатка (предчувствие, тоску, расцвет, смех), а твоя девичья пора как источник добра, веры, красоты, непрестанной женской самоотдачи.

И что могу я в этот момент?

Беспокоиться о том, чтобы ничего в тебе не разрушилось; чтобы очистилось то, что было в твоем прошлом тягостного и болезненного; чтобы ушло чуждое и наносное.

Возможности женской натуры в твоем окружении совсем иные, чем «студентка» считает, и гораздо более позитивные, чем ей кажется. Пустая критика должна разбиться о тебя, отступит и чрезмерное отрицание.

Пусть мужское вопрошание учится благоговению у простой самоотдачи; пусть одностороннее занятие учится всемирной широте у изначальной целостности женского бытия.

Любопытство, сплетни и школьное тщеславие неистребимы; благородство может придать свободной духовной жизни только женщина — такая, какая она есть.

Когда начнется новый семестр, уже наступит май, сирень зацветет на древних крепостных стенах и деревья в цвету будут колыхаться в скрытых [за заборами] садах,—а ты в легком летнем платье войдешь в старые ворота. Летние вечера проникнут в твою комнату и прозвенят в твоей юной душе о тихих радостях нашей жизни. Скоро пробудятся цветы, и ты будешь срывать их своими милыми руками, проснется и мох на лесных прогалинах, по которым летают твои блаженные сны.

А я еще не скоро смогу приветствовать в одинокой прогулке горы, чей скалистый покой когда-нибудь осенит тебя и в чьих контурах повторится содержание твоего существа. Хочется побывать и у горного озера, чтобы с крутизны заглянуть в его покойные глубины.

Твой М.

Ханна Арендт — Мартину Хайдеггеру, апрель 1925 года

ТЕНИ

Всякий раз, пробуждаясь после долгого, полного сновидений и все же крепкого сна, когда человек всецело един с самим собой и с тем, что он видит во сне, она ощущала все ту же робкую и трогательную нежность к вещам мира, благодаря которой она осознавала, какой огромный кусок ее подлинной жизни всецело канул в прошлое — можно было бы сказать, как во сне, если бы в обычной жизни было что-либо сравнимое, — утек. Ибо странность и нежность с ранних пор грозили сделаться для нее одним и тем же, тождественными, сливались воедино. Нежность означала робкую, сдержанную симпатию, не самоотдачу, но прощупывание, поглаживание, радость и удивление незнакомым формам.

Возможно, все это было связано с тем, что к ней в самой нежной, едва ли еще проснувшейся юности уже прикоснулось нечто исключительное и чудесное, и она, таким образом, привыкла с естественностью, позднее просто пугавшей ее, удваивать свою жизнь, деля ее на «здесь» и «теперь» и «там» и «потом». Я имею в виду не тоску по

Ибо в принципе дело с ней обстояло таким образом, что ее самостоятельность и особость были следствием именно того, что она привила себе подлинную страсть к особенному и в результате привыкла видеть в самом, казалось бы, нормальном и банальном нечто заслуживающее внимания. Дело доходило даже до того, что, когда примитивность и обыденность жизни потрясала ее саму, в размышлениях и даже в ощущениях она не могла постичь, что повстречавшееся ей было банальным, не имеющим никакой цены ничтожеством, к чему мир привык и о чем говорить уже не имеет смысла.

Нельзя сказать, что нечто подобное когда-либо становилось отчетливо ясным для нее. Ведь небо в городе, в котором она выросла и к которому была привязана с интимной доверительностью, было слишком пасмурным, а сама она — уж очень нелюдимой и погруженной в себя. Она знала о многом — благодаря опыту и недремлющему вниманию. Но все, что происходило с ней, падало на дно ее души и так там и оставалось, пребывая взаперти в полной изоляции. Замкнутая и нелюдимая, она реагировала на происходящее разве что тупой болью или погружением в мечтательное, заколдованное уединение. Вот почему у нее не получалось что-то сделать из себя, она едва могла следить за собой, хотя в своей, можно сказать, заколдованности, которая, понятно, разрасталась до все большего абсурда, чем глубже и как бы основательнее она становилась, она уже вскоре ничего не знала и не видела, кроме себя самой. Не то чтобы нечто забывалось, но просто тонуло: одно пропадало без вести, другое — с тупым протестом без дисциплины и порядка.

Ее опустошенность, причина которой, возможно, заключалась только в беспомощной, преданной юности, проявлялась в этой привязанности-к-себе-самой, причем таким образом, что она сама себе заслоняла и искажала взгляд на себя и доступ к себе. Двойственность ее природы проступала здесь в том, что она сама преграждала себе путь, и с возрастом она делала это все с большим радикализмом, исключительностью и ослепленностью.

В своей заколдованности она не признавала никаких границ, не останавливаясь перед бесчеловечностью и абсурдом. Радикализм, всегда доходивший до предела, мешал ей защищать себя и находить оружие, никогда не даровал ей горчайшей капли испитого до дна бокала. — Все благое имело дурной конец, всякое зло завершалось добрым концом. Трудно сказать, что было невыносимей. Ведь самое невыносимое есть как раз то, что перехватывает дыхание так, что только об этом и думаешь в безмерном страхе, который уничтожает стыд и препятствует тому, что подобный человек в душе чувствует: страдать и знать, ежеминутно и ежесекундно внимательно и насмешливо сознавать, что нужно благодарить и за самую жестокую боль; более того, что даже именно это страдание есть то, благодаря чему вообще что-то еще значит и имеет смысл.

Вот почему отпадало бегство в сферу культивированности и вкуса. К чему все это, какое значение это имеет, если все и вся становилось решающим и поражало беззащитную, и, однако, не поражало, поскольку она к этому не имела отношения — нигде и никогда.—При этом росли ее чувствительность и ранимость, которые уже придавали ей нечто исключительное, вплоть до гротескного. Животный страх, заставляющий ее прятаться, поскольку она не хотела и не могла защищаться, в сочетании с почти объективно взвешенным ожиданием какой-либо грубости делал для нее простейшие, самые естественные жизненные дела все более и более невозможными.

На робкой и суровой заре ее молодой жизни, когда она еще не боролась с накатывающей нежностью, обиходной формой и проявлением ее глубинного существа, ей раскрылись в сновидениях сферы реальности, в тех полных страданий и радости сновидениях, которые, будь они сладостными или горькими, исполнены были постоянным наслаждением жизнью. Когда позднее она в странном, насильственно разрушительном припадке властолюбия по отношению к самой себе отравляла и отвергала свое богатство молодости — как ложь и несовершенство, тогда эти сновидения исчезали из

Страх овладел ею, как прежде тоска, и снова не

Возможно, переход от тоски к страху через разрушительное властолюбие, это рабски-тираническое самоизнасилование станет понятнее и яснее, если учесть, что возможности существования чудовищного частично заложены в столь же одичавшем, сколь и безнадежном времени, и тем больше, чем резче и сознательнее восставал от природы разборчивый и культивированный вкус против крикливых предельно отчаянных попыток искусства, литературы и культуры, которые вплоть до бесстыдства безрассудно влачили жалкое мнимое существование, теша себя разнузданными экстравагантностями.

Но сколь несомненно то, что это была только попытка объяснить побуждение, сделать его по-человечески ближе, как бы за пределами личного и интимного, столь же несомненно то, что подлинная возможность этого отчаяния лежит в области вообще человеческого, всегда начеку и, как и всякая другая возможность, открыта, и только исходя из нее можно действительно понять угрожающую и призрачную сущность этого процесса.

Возможно, подверженность страху и подверженность тоске в

Оцепенение и загнанность так, что радость и страдание, боль и отчаяние проносятся сквозь нее как через мертвую плоть, превращают в ничто всякую реальность, заставляют текущие события как бы отскакивать от нее, и единственным, в чем можно было быть уверенной, оставалась мысль, что всему приходит конец. Так ее радикализм, некогда дававший ей возможность еще как-то переносить и выдерживать все крайности, изменился так, что все теперь утекало и рассеивалось, если только она не пыталась приспосабливаться с доброжелательной покорностью, бледная и невыразительная, скрывая ужас перед мелькающей на дороге тенью.

Возможно, что ее молодость выбьется из этой заколдованности и ее душа под каким-то иным небом познает возможности самовыражения и расслабления и тем самым преодолеет болезнь и блуждания, научит терпению и простоте и свободе органического роста. Однако вероятнее всего, что она и дальше будет встраиваться в свою жизнь в сомнительных экспериментах и приступах беззаконного и безмерного любопытства, пока давно и горячо ожидаемый конец

Книга «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства» вышла в Издательстве Института Гайдара осенью 2014 года.