Михаил Максимов: "Событие начинается, когда происходит переход от жизни к смерти"

Большой разговор Павла Коркина с Михаилом Максимовым, который состоялся еще во времена пандемии, но опубликован только сейчас. Обсудили воспоминания о детстве, старые компьютерные игры вроде Seaman, свибловский панк, взаимоотношения с другими художниками, феномен Чаусовского, Moscow Modern Art Masacre, near-death experience, сок «Рыжий Ап», App Specific Art, нейросети, Tik Tok и Кодзиму.

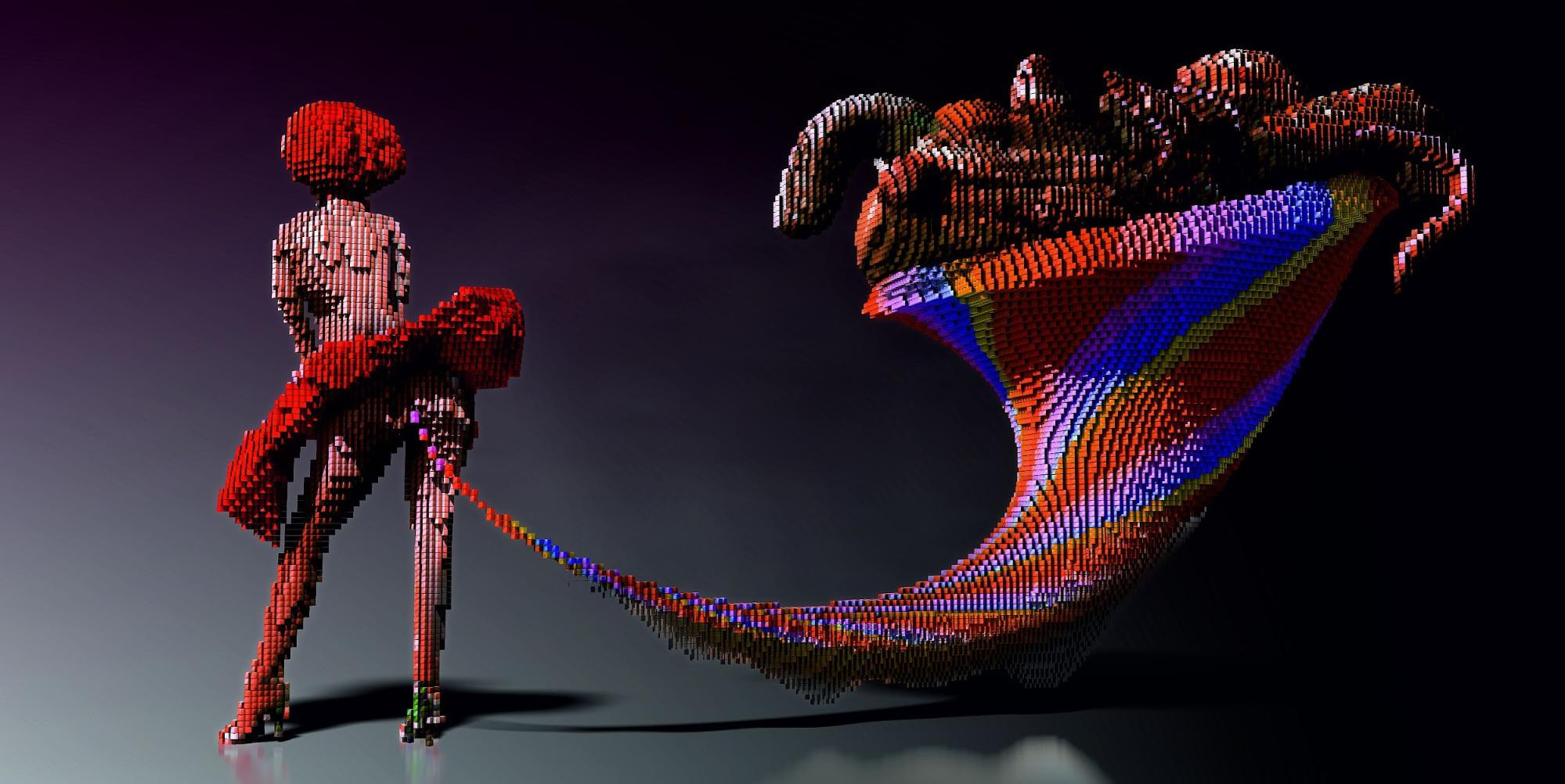

Михаил Максимов — художник, гейм-дизайнер, исследующий потенциальные реальности, которые могут быть отображены с помощью методов программирования видеоигр.

К: Я разделил наш разговор на 4 части: «воспоминания», «жизнь», «смерть» и «по ту сторону». Начнем с «воспоминаний». Ты упоминал, что твой отец был связан с кинематографом, был алкоголиком. А в принципе, воспоминания о детстве, о семье, как все это выглядело? Если есть возможность, мог бы ты вернуться в свои яркие впечатления детства?

М: Яркие впечатления детства… Это был отчим, а не настоящий отец. Настоящего отца я видел один раз. Но, да, отчим был связан с кинематографом. И поэтому у него была мечта, что его дети должны стать аттрактивными персонажами какой-то кинематографической реальности. Самое глобальное унижение детства — это когда отчим взял меня с собой на фестиваль «Русская зима» на ВДНХ. Там все собрались в хоровод, в круг — и дети, и взрослые. В центре хоровода были люди, которые плясали с гармонью и кучей ложек Хохлома на шее. И тот, кто выходил к ним плясать, получал эту ложку. Отчим постепенно меня выдавливал в центр круга и говорил: «Пойди, спляши и получи ложку!». Я плакал и говорил, что не пойду. А он все равно меня туда выдавливал, и, в конце концов, довел до диких слез. Главное для него было то, что я должен был получить эту ложку. Но нахуй мне она была нужна, эта ложка? А он все давил мне в спину. Мне было 5 лет. Спустя где-то 8 лет, там же на ВДНХ, в меня уже утыкался член какого-то мужика, когда я пришел в павильон «Юный техник». Там был какой-то педофил. Я стоял и смотрел на робота и чувствовал, как в меня, куда-то в спину, утыкается чей-то член и начинает ритмично давить. Это был тот же самый ужас, как и в случае «Иди, получай ложки!», только сильнее… Я чувствовал это дыхание, оно уже не было связано с дыханием отчима, то есть с вожделением ложек. Это дыхание вожделело чего-то другого, сексуального. В детстве ты еще не понимаешь, что такое «сексуальное», ты понимаешь только, что это что-то страшное. Я помню, что я бежал где-то три километра от ВДНХ до метро. И только на эскалаторе я перевел дыхание, так было страшно. Вот такие у меня воспоминания детские.

К: А что касается воспоминаний, связанных с чувственным восприятием музыки, кинематографа, игр из детства? Что-то из этого на тебя влияло? Я имею в виду игры как компьютерные, так и обычные, во дворе.

М: Вот про игры во дворе. Моя мама была музыкальным руководителем в детском саду. А музыкальный руководитель должен заниматься с детьми в актовом зале музыкальными играми. И поэтому у нее было очень много дидактического материала, книга, которая называлась «Игры народов мира». Там были очень странные игры, например, игры детей острова Пасхи. В этих играх дети должны были быть черепахами с драгоценными камнями. Но большинство игр в этой книге были неиграбельными, они были довольно странные, ничего веселого в них не было. И часто мы играли в игру, и нам было непонятно, что это вообще такое. Компьютерные игры мне очень нравились, тогда только появились компьютеры ZX Spectrum, еще до Dendy, раньше, но они не сильно на меня повлияли, уже тогда мне скорее хотелось их делать.

К: На ZX Spectrum были игры-редакторы, которые давали возможность пользователю самостоятельно в них что-то прорабатывать и делать. Эдуард Срапионов, например, в свое время очень интересовался этой тематикой. У него есть огромное количество дискет для Spectrum. Кассеты спектрума для меня, в некоем роде зумера, воспринимаются просто как шумовой аудионоситель. Вместо использования программного кода, ты ставишь их в обычный кассетный магнитофон на даче и слушаешь шум.

М: А ты слушал программы, да?

К: Естественно, у меня есть большая коллекция таких кассет. Они находятся на барахолках. Можно визуально даже понять, что это кассета под ZX Spectrum. Их часто любят оформлять наклеечками и прочим. Они очень живые, в отличие от кассет с военными песнями.

М: Есть еще такой момент, что когда ты грузишь эту кассету как игру, то процесс загрузки отображается на телике. Ты ставишь кассету, вводишь команду load на ZX Spectrum, и минут 5-7 эта игра грузится в память телевизора. Т.е. этот шум связан с теликом, на нем появляются полосы. И эти 5-7 минут ты наблюдаешь, как меняются полосы на экране в такт этой шумовой музыке. Это естественное интро к любой игре. Ты знаешь, что игра Freddy Hardest, например, грузится так: полоски, потом тишина, полоски, тишина. А есть, например, две самые топовые, интеллектуально-фантазийно-глобальные игры для Spectrum — это «Черный ворон» и Elite. Черный ворон — это российский клон Warcraft. И есть такая игра EVE Online, космический симулятор — это развитие Elite. Люди сходили с ума от этой игры. Они завешивали стены в комнатах таблицами звездных систем.

К: От одной подруги я наслышан о сказках, которые ты рассказывал по телефону. А в детстве родители пели тебе какие-то песни перед сном? Остались ли у тебя какие-то воспоминания о сказках?

М: Однажды моя бабушка рассказала мне сказку, которая навсегда меня изменила. Точно я ее не помню, но помню, что там в яму попадают волк, лиса и, кажется, медведь… Моя бабушка была директором молочной кухни. Мне кажется, что это важнее, чем сказки. Она снабжала меня молоком и кефиром. Наверное, поэтому я стал рассказывать сказки. Вообще-то я не верю в силу историй.

К: Давай перейдем к следующему блоку — «жизнь». Расскажи про свой жит-быт в художественной среде, про взаимоотношения с другими художниками, например, с группой «Оживший труп Гурченко».

М: Это свибловская команда, и это свибловская музыкальная панковская тусовка. Я тебе, кажется, рассказывал историю, как один чувак за бутылку водки продал другому название «Дискомфорт» для группы «Дискомфорт». Для свибловской группы такое название было лакомым кусочком почему-то. Крутое ведь название?

К: Я знаком с таким фестивалем, который проходил в подмосковных лесах. К нему это название идеально клеилось. По погоде фестиваль каждый раз совпадал с ливнями, там размывало дорогу, по которой надо было вести аппаратуру в лес, когда мы готовили фалафель, все руки у нас были в комарах. И вот там это название просто идеально крепилось. А тут — я не знаком со всей составляющей.

М: Для хтонической панк-группы, которой даже неприятно по-настоящему заниматься тем, чем она занимается, т.е. панком, такое название идеально подходит, как мне кажется. Дискомфорт всегда, т.е. тебе всегда плохо. В отличие от загорелых металлистов, которые любят делать химическую завивку волос, для панка важно всегда испытывать дискомфорт. Так или иначе, в свибловской тусовке это название было настолько популярно, что пришлось даже платить бухлом, чтобы один участник коллектива продал это название другому участнику коллектива для того, чтобы последний использовал его в новой команде. Это вот такой контекст никогда не выступающих коллективов, частью которого был «Оживший труп Гурченко». У них просто есть репбаза возле свибловского метродепо, и о них знают только во Вконтакте. «Оживший труп Гурченко» это одна из таких групп, у которой было одно единственное выступление. Когда я думал их позвать в ГЦСИ, я их при этом звал как уже мэтров, потому что это нормально нигде ни разу не выступить и при этом быть группой, в которой сменяются барабанщики и прочие странные вещи происходят. Это панк-коллектив с очень остросюжетными песнями. Их солист, Грин, с которым мы должны были сейчас сидеть и пить водку на берегу Яузы, и это было бы, может быть, намного веселее, чем наше интервью, вот он как раз прирожденный storyteller. Он уже 15 лет пишет роман «Свинья в отрубях», и все еще не может его написать. Сейчас он понял, что его призвание, возможно, не в том, чтобы петь песню «Кремлевские мясники», а в том, чтобы делать колбасу. Он нашел в этом свое призвание. У него руки по локоть в крови от кровяной колбасы. А сам он работает сантехником на двух работах. Он такой московский сантехник, т.е. он себя считает элитным сантехником, потому что у него есть сантехническое образование. И он занимается перманентным гноблением «плохих сантехинков», т.е. тех, которые приехали из Средней Азии. В общем, как и любой московский сантехник, он шовинист и ксенофоб.

К: Мне группа «Время срать» и еще «Пахом и Вивисектор» прилетают из ниоткуда в голову. А расскажи про «Первую Мудышкинскую мононнале».

М: Нихуя себе! Это была инициатива Лены Артеменко и Люды Зинченко, мне кажется. Зинченко жила и родилась в Тверской области, мы туда часто ездили с Даней Зинченко. Там же не раз снимались фильмы Юфита, там же жил его сценарист, Юрий Маслов, по-моему, который на Даню сильно повлиял. Мы были там раз семь, и каждый раз, когда мы приезжали, нам хотелось сделать там

К: Я вот совершенно с разных ракурсов сейчас смотрю на некое окружение, и вот, например, есть паблик «Ты сегодня такой Пепперштейн», в которым ты довольно часто появляешься. Что этот паблик из себя представляет, и какое он имеет отношение к тебе?

М: Еще более далекое, чем «Мудышкинское мононнале». С Яной Сидоркиной, мы с ней играли один раз в хоккей и один раз в футбол. И один раз она приходила на классное веселое мероприятие LetsPlay, когда Юрий Юркин играл в мои игрушки, и она тоже поиграла. Она милая девчонка.

К: С какими людьми у тебя происходят коллаборации? Вот есть близость с Зинченко, Вороновским, какой-то близкий круг. Вообще жизнь в Москве, чем пахнет для тебя?

М: С Даней Зинченко мы всегда только мечтаем о коллаборации. Мы думали, что мы друзья, но сейчас мы не общаемся. Может быть, скоро мы снова станем общаться, может быть нет. Но мне кажется, что мы не допели нашу песню.

А знакомство с Вороновским как раз связано с Даней. Потому что у нас с Даней была идея, для которой нам нужен был композитор. А я знал Вороновского только как звезду, как Cisfinitum, и я не видел его никогда вживую. У нас была идея кричать на вагоны проходящих поездов, кидая им их номера ртом… В общем, должна была быть какая-то шумовая или шумово-цифровая песня. Мы встретились с Вороновским и Даней в первый раз около Дома печатников. Мы много выпили, и Дане Вороновский при этом не понравился. Он сказал, что он немного искусственный и деланный человек. А мне Вороновский понравился, но только в другом смысле, чем я думал. Я

К: Ярик очень примечателен для меня двумя факторами. Во-первых, любая московская или подмосковная группа интеллектуального советского рока, в которую можно тыкнуться — он в ней играл, хотя бы на некоторых выступлениях. А

М: Да, в первый раз, как Вороновский мне представил Ярика, мне показалось, что он держит его как экзотическую статуэтку. И мне это не очень понравилось. У меня в голове всегда немного иначе было. Я думал, что Вороновский такой супер-респектабельный мэн, у которого студия, все уже с иголочки, который живет где-то недалеко от того, где мы сейчас сидим. Потому что по распространению Cisfinitum в России, по его реноме, мне казалось, что этот человек должен быть обласкан судьбой. И вот он меня везет к Ярику, и я думаю, что: «Вот, ты хочешь мне показать, что ты тоже простой человек? Показываешь мне своего простого друга, у которого обычная комнатка с обычной поебанной электрогитарой?». Но потом… Да, вот то, что ты сейчас говоришь… Ярик, конечно, на самом деле, это документ эпохи, который записывает все в себя. И хорошо, что он сохраняется.

К: А расскажи про свой район, подпитываешься ли ты там

М: Это не совсем мой район. Я думаю, что я там временно, и я сохраняю к нему холодность. Ты всегда, в любом углу заметишь радости, но я предполагал не любить этот район. Там есть хорошие вещи, типа речки, железнодорожной станции, которую переименовали зачем-то из Люблино в Кубанское, район Курьяново, где недавно азербайджанцы убивали чеченцев и наоборот. Районы Курьяново и Печатники принадлежат азербайджанцам, это их вотчина, там их рестораны, в которые они могут прийти и обсудить все свои в том числе и криминальные планы. В этом смысле, это хороший район, там вообще не бывает полиции, но при этом все спокойно. Хотя, как спокойно? Однажды я иду и вижу, как два нацика дерутся с двумя азербайджанцами, один бьет бутылкой, но промахивается, бутылка попадает в бетонный столб и оттуда попадает мне прямо в щеку. Я иду домой и думаю: «Надо же, они пиздятся, а у меня кровь идет».

Ты не можешь быть над схваткой, все равно это твоя пиздиловка, в любом случае

К: Уходя еще дальше от близкого окружения, расскажи про феномен Чаусовского?

М:Иван Бражкин, исследователь альтернативного интернета, показал мне видео с этим запорожским человеком. Вообще Ваня раньше много занимался такими поисками, поэтому это всецело его заслуга.

К: Мне кажется, он в некоторой форме, возможно, обыгрывает нынешнюю, современную художественную деятельность, не понимая этого. Если воспринимать это как феномен «человека-изобретателя», новой среды обитания или эстетики нового вида искусства…

М: Если смотреть на это с критическим прищуром, да?

К: Да, естественно.

М: Да, в Чаусовском отражено все. Его спасают одновременно его серьезная харизма, он отлично выглядит…

К: Он делает все очень серьезно и очень серьезно все это оформляет. У него присутствует воротничок при еде, все схвачено, все в деловом стиле. И это очень привлекает к просмотрам.

М: Да, к его работам есть серьезные тексты. Они выражены у него вербально, он их проговаривает, но почему он, в конечном итоге, может лоббироваться как современное искусство? Потому что он достаточно однообразен. Вообще приемы у него все время примерно одинаковые, но это и хорошо. Он делает одно видео примерно в

К: Я не нахожу это странным. Мне кажется, что это логично. Ладно, прыгнем от Чаусовского к Венецианской архитектурной биеннале. Что бы ты мог сказать?

М: Он был бы уместен на этой биеннале. Как человек, который может помочь. Он, по сути, занимается спасением человечества, спасением людей. Он человек поколения гуманистов, советских людей веры. Чаусовский занимается тем, что лечит украинских солдат от депрессии.

Что меня волнует в Венецианской архитектурной биеннале? Все началось с того, что я тоже волнуюсь за художников, за своих коллег, за их психическое здоровье. Мы видим, что сейчас проблема психического здоровья встала особенно остро. Кругом наблюдаются тяжелые депрессии, расстройства, художники очень часто испытывают друг к другу неприязнь. Это одновременно может быть, конечно, и двигателем — как конкурентная неприязнь, но в то же время это источник депрессивных состояний. И я подумал, что если дать человеку возможность излить, например, гнев на бездушные стены ненавистных галерей и на произведения искусства, ненавистные многим художникам, то насилия в реальности будет меньше. Даже не насилия, а напряжения. Есть понятие «снятие напряжения». Для художников это места ненависти: Гараж, Винзавод, МАММ. После каждого посещения этих мест мы слышим: «Это было еще уже, чем в прошлый раз» или что кто-то выставил уже настолько непотребные вещи, что стало еще хуже. Но туда все равно ходят, потому что это досуг и маркер того, что ты еще не умер. Люди ходят на эти открытия, потому что этого требует художественная карьера и художественная стратегия. Художник без художественной стратегии — это бессмыслица. Так, соответственно, напряжение нарастает, а снять его могла бы, например, компьютерная игра-симулятор, где ты можешь наносить раны стенам столь ненавистных тебе институций, таких как Гараж, МАММ, и в том числе русский павильон биеннале.

К: Я так полагаю, ты переходишь к Moscow Modern Art Masacre? Просто она в четвертом блоке. Нам надо еще пройти через блок «смерть». А это очень связанно, игра и биеннале?

М: Ты же меня сам спросил про Венецианскую биеннале. Я не могу рассказать про Венецианскую биеннале без Moscow Modern Art Masacre. Потому что я же буду там делать санаторий для архитектора. Так что, будем продолжать?

К: С уходом солнца, перейдём с блока «жизнь» к блоку «смерть». А может быть, останемся в тени. Переживал ли ты какой-нибудь near-death experience: кому, прием кетамина, реанимацию?

М: Да, конечно, это самое важное переживание. К сожалению, я не пробовал кетамин, но я о нем наслышан, и я еще пока только мечтаю его попробовать. Есть такая штука, как тяжелая болезнь в детстве — вот ее я пережил. В этой тяжелой болезни в детстве, при температуре около 40 градусов, возникла такая вещь, о которой я сейчас расскажу так, как я почувствовал в детстве, без анализа. У меня было бредовое состояние, и в этом бредовом состоянии я почувствовал, что я вижу, а точнее ощущаю мягкий скомканный шар, и даже не шар, а комок. И я ощущал этот шар, но не глазами, а полностью, т.е. все его изгибы. Этот шар был морщинистый и большой, и сам процесс его осязания и чувствования доставлял боль и в то же время невероятное счастье. И этот шар, в то же время, это ты сам, т.е. ты свернут вокруг этого шара, ты полностью его ощущаешь, ты сам находишься на нем в пространстве, ты этот шар полностью обнял. И в пространстве ты не контролируешь свое положение. И этот шар начинает медленно вращаться, и ты чувствуешь, что вместе с этим шаром вращаешься и ты. И ты точно знаешь, что когда этот шар преодолеет где-то 180-200 градусов, когда ты сделаешь вместе с этим шаром кувырок, то ты точно умрешь. И этот переход между 180 и 270, близко к 360 градусам — это был самый страшный поворот в той жизни, которую я пережил. Но я выжил. Я не уверен, случился ли этот поворот. Наверное, нет.

К: А смерть вокруг — друзья, родственники?

М: Ну, да, было усвоение ритуальной еды. Была смерть дедушки, бабушки, была смерть хомячка сестры — это все естественные, важные, в

К: А каково твое отношение к таким столпам death drive, как Анатолий Москвин?

М: Практики Анатолия Москвина мне не близки, потому что он слишком преуспевает в своей любви к людям, а конкретно — к людскому телу. Его фиксация на людском теле мне кажется чрезмерной. Поэтому Москвин как художник мне не близок. Я понимаю его, конечно, считаю, что надо этому человеку обеспечить скорейшую свободу, потому что он грустит. Это глупо, что с ним все так случилось. Я так говорю, будто в моем мире Москвин — это нормально. Нет, конечно, я тоже был поражен, как и все, когда об этом узнал. Потому что это нераспространенные практики. На самом деле, я думаю, что всех поразило не то, что он делал, а то, что он это делал в маленькой комнатушке с мамой.

К: Мне кажется, здесь есть схожесть в восприятии с Перельманом.

М: Да, точно, это ты классно заметил. Потому что если это Москвин и Перельман, живущие в 20-комнатном особняке, чего они заслуживают как люди, то это нормально. Т. е. хорошо, если Москвин занимается мумификацией трупов в своем прекрасном большом доме. А когда он это делает в маленькой квартире с мамой, как и Перельман, то это вызывает другую реакцию.

К: В твоих работах можно провести такую линию: некрореалисты, Мамлеев, Дугин, Платонов, Александр Мень. Были ли у тебя с

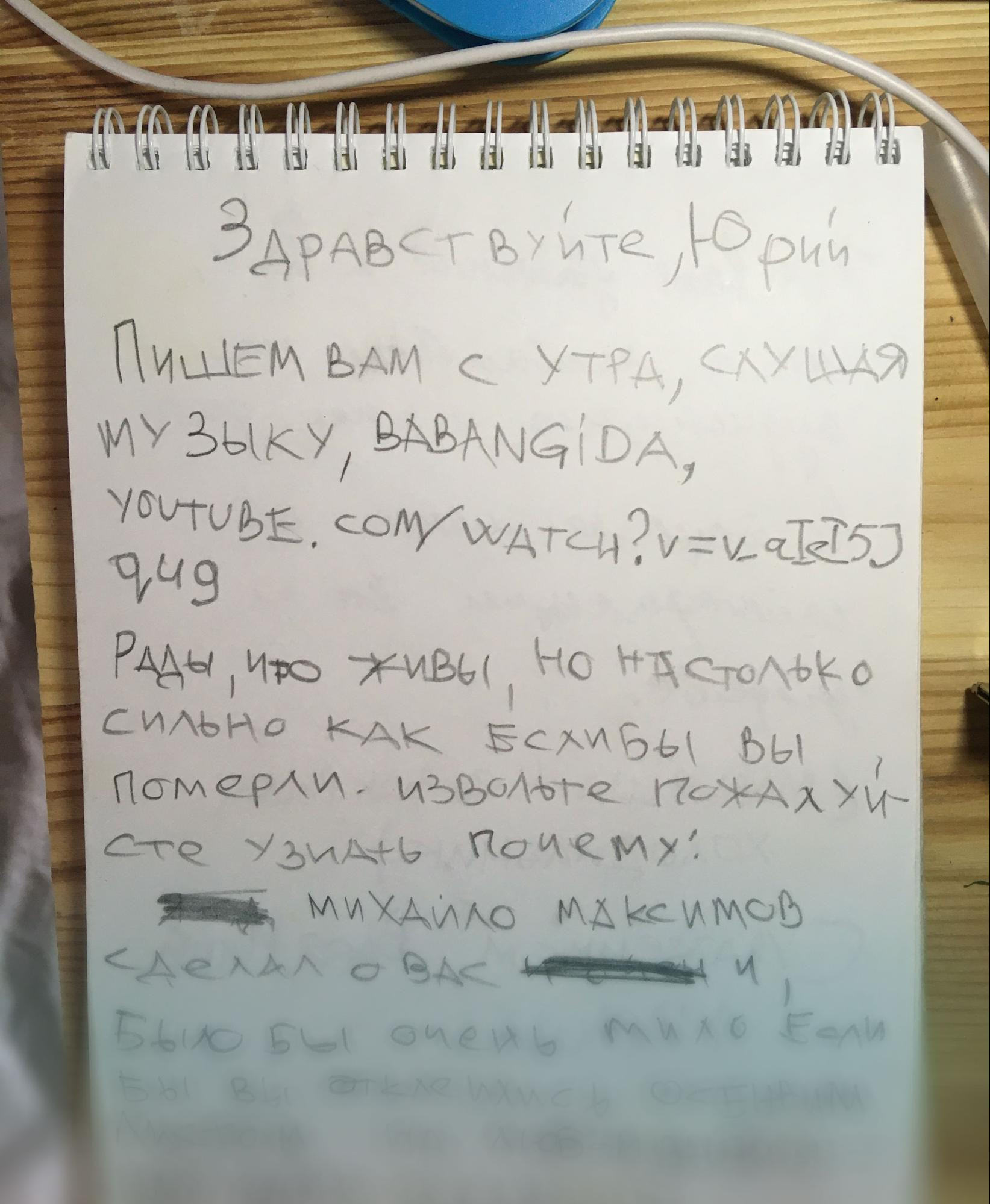

М: Нет, ни с кем из них я лично не знаком. Я мог бы приложить усилия для этого, и я даже начал писать бумажное письмо Мамлееву, и я его даже написал, но когда я пытался его запечатать и отправить, Мамлеев умер.

Я знаю, что люди стремились общаться с Мамлеевым, был какой-то круг людей, которые к нему притягивались. Например, художник Антуфьев и вообще много кто, ведь Мамлеев был достаточно доступный человек, т.е. теоретически я мог с ним пообщаться. С Платоновым, понятно, что нет, он умер давно, намного раньше, чем я родился. Могила Платонова меня больше интересует. Ты правильные вопросы задаешь, ведь вообще-то мне эти люди не нужны. Сам по себе человек намного мельче того, что он делает. Мне, например, очень нравится то, что ты делаешь, и я наслаждаюсь этим. Но это не значит, что я буду добиваться постоянного общения с тобой. Это есть, и это хорошо, это должно продолжаться.

К: Т.е. ты считаешь, что житийно-бытийное общение портит восприятие человека, как художественного…? В хождении с человеком в туалет и в отстаивании с ним очередей в поликлинику происходит изменение восприятия в культурном каком-то срезе?

М: Да.

К: Я был на твоем перформансе «Диспозиция для большого лазерного станка»…

М: Серьезно, ты был?

К: У меня даже есть оттуда фотография. Я там в рокерской жилетке показываю козу, а на заднем плане вы с Вороновским что-то обсуждаете. Это же тоже некая смерть произведения, но при этом и новая жизнь. Почему так много смерти в твоих работах? Все эти упомянутые личности, они же все в некотором роде некрореалисты, все это очень близко к потустороннему.

М: Потому что как раз вот та история про кувырок — это история про трансгрессивный переход. Мне неинтересна смерть и жизнь по отдельности, мне интересно, когда это все происходит в событийной плоскости, когда начинается событие. А событие начинается, когда происходит переход от жизни к смерти. Потому что это пересечение финишной черты. Может быть, я перебарщиваю с этим увлечение. Хотя это не увлечение. Я вот сейчас был на ГЭС-2, и там экскурсовод Лиза даже сделала мне замечание по поводу того, что я все время говорю про несчастные случаи на производстве, про правильность организации, про

К: Мы плавно перешли из «смерти» в блок «по ту сторону». Мог бы ты рассказать про перформанс «Вертикаль. Яма».

М: А, ты говорил, что это смерть произведения. Там была просто смерть человечества, потому что машина уничтожает произведение человеческого искусства. Люди стояли и смотрели, как станок уничтожает работу человека. Удивительно, оказывается, в 1972 году уже был такой перформанс, когда художник уничтожал работу Энди Уорхола. Может быть, там даже была какая-то любовная история. Потому что он уничтожает свой портрет, который написал Энди Уорхол. И сначала он его протыкает искусственным членом. Поэтому мне кажется, что там скорее есть какая-то обида на человека Энди Уорхола, чем на себя. Уничтожение портрета там имело ритуальный характер, и это все было похоже на

К: Это сложный переход — из смерти в состояние «по ту сторону», поэтому мы так мыкаемся. Вроде бы мы еще в том блоке, но уже находимся и в этом. А здесь все уже, естественно, такое виртуальное и странное. App Specific Art — что это для тебя представляет?

М: А что это такое?

К: Я так понимаю, что это Application Specific Art. Я читаю как Апп, просто потому что «Апп» у меня ассоциируется с детскими воспоминаниями — сок «Рыжий Ап», который наполовину молочный, наполовину из пластикового сока, ненастоящего.

М: Да, как-то раз я работал в одной рекламной конторе, которая когда-то давно, еще до меня, делала анимацию для «Рыжего Апа», и у нее сохранился бренд-бук «Рыжий Ап» о том, как использовать этого персонажа. Это был такой толстый том, такой идеальный бренд-бук, хуйня короче. Относительно App Specific Art проблема состоит в том, относится ли это к

К: А сейчас вообще может быть оригинальная игровая механика и что она из себя представляет, можешь привести пример?

М: Да, может. Вообще, почти всякое новое действие рождает новую игровую механику, и углубление старых игровых механик тоже может являться новой игровой механикой. Конечно, в глобальном контексте ничего нового быть не может, потому что человек пока что не овладел какими-то новыми инструментами, новыми руками. У меня была игрушка, в которой герой только пятился, и это, можно сказать, новая игровая механика. Или могут быть игрушки (я

К: А вот Machinima — есть ли в этом что-то интересное и живое?

М: Machinima — это возможность снимать, не имея ни камеры, ни съемочного материала, используя игровые видео, это несовершенство человеческого интерфейса, в смысле того, что куча людей по-настоящему неспособны и не хотят взаимодействовать с игрой так, как эта игра им предлагает. В Machinima и LetsPlay люди жертвуют интерактивностью ради того, чтобы более беспроблемно воспринять игровой контент. В этом смысле, авторам Machinima не нужно учиться создавать какие-то игровые интерфейсы, они используют только плоскую экранную возможность, чтобы создавать свои новые нарративы. Machinima — это инструмент безудержного потребления, Machinima лишает возможности блевануть от нее. Это палка о двух концах, и это нужно и можно использовать, ведь что ни говори, а инструмент человеческий несовершенен, и это боль для человека, который хочет, чтобы с его произведением что-то делали, чтобы его мяли, кидали.

К: А тебя привлекает несовершенство старых видео движков? Погружения в миры Silent Hill или Second Life или, может быть, тебе знакома игра, которая была на PlayStation 1, она называлась LSD: Dream Emulator, я даже видел ее у одного приятеля на диске, т.е. она распространялась абсолютно легально. Суть этой игры в том, что ты можешь просто ходить по разным комнатам в виде кубов, где существует разнообразное окружение. Там, наверное, несколько тысяч разных комнат, и у тебя нет абсолютно никаких возможностей, кроме как ходить и смотреть, и когда ты доходишь до

М: Нет, дроча нет, я могу только анализировать естественные процессы. В те годы дистрибьюцией и созданием игр занимались профессионалы, порог вхождения был высок, любители не допускались. И поэтому игры проходили довольно-таки серьезный quality assurance. Поэтому были такие игры, как LSD, о которой ты говоришь, или Seaman — невероятная игра на Sega, где ты выращивал рыбу с человеческим лицом, и мог с ней разговаривать, потому что у тогдашней Sega был микрофончик. Это был пиздец! Эта рыба могла тебя, в принципе, унизить. Она рассказывала, что она более реальна, чем ты, и доказывала тебе это на нормальных философских пальцах. Потом она выходила из этого виртуального аквариума, в котором ты ее вырастил, на сушу, рожала себе вторую рыбу, и они с этой рыбой трахались у тебя на глазах, она плевала в тебя говном.

Или есть еще кетаминовая игрушка Ecco the Dolphin. Это такие жемчужины, которые выходили редко, но так как они проходили этот качественный фильтр, то они выходили хорошими. Сейчас в стриме такой хуйни, о которой ты рассказал (LSD), просто море, но с ними тяжело знакомиться, потому что они сделаны не очень качественно. Каждый раз приходится подлаживаться под представления об интерфейсах какого-нибудь шестиклассника, который ее сделал. Сейчас есть такая игра Dreams, которая работает на PS4, у которой стандартизированы интерфейсы творчества, есть Rogue-Lock, игра для детей, где тоже стандартизировано творчество — вот такие вещи могут быть интересными. Дроча на эстетику у меня никакого нет, я ведь говорю, что меня не

К: Сейчас появляются разные VR знакомства, где ты можешь быть в костюме какого-нибудь дракона в мире подобном миру Second Life. Я думаю, ты видел видео, по-моему из Кореи, где женщина надевает VR очки и встречает со своей умершей дочерью, проводит какое-то время, наблюдая, как та бегает, играет с

М: Ты сейчас много смешал, это все разные вещи. По поводу VR смешно, конечно, насколько история повторяется. На заре звукозаписи, фонограф тоже позиционировался, как возможность хранить голос мертвого человека, фотография позиционировалась, как возможность хранить образ живого, когда он уже умер. Поэтому люди фотографировали своих мертвых родственников, которых не успели сфотографировать при жизни, как живых. Так что здесь VR используется стандартно, нормально. И отношусь я к этому нормально, но VR технология еще не совершенна. Только сейчас начинают появляться беспроводные VR гарнитуры. Я считаю, что глаза, зубы, вообще почти все вещи, которые находятся на лице, постепенно должны быть убраны из человеческой жизни. Поэтому мне кажется, что VR — это атавизм. Мне неприятно видеть людей, которые ходят в VR гарнитуре. Это такой символ будущего, который сейчас чрезвычайно растиражирован, но мне он кажется нелепым и глупым. Да, от VR мы ждем чего-то, но я думаю, что коронавирус поставит в этом смысле все на свои места — и с лицом, и с искусством и с нейросетями.

Можно говорить о математическом принципе нейросетей, как об одном из вариантов математического алгоритма, основанного на природе или основанного на предсказаниях, а предсказания основываются на выборе, который имеет бОльшую весовую характеристику в сравнении с другим выбором — в этом суть нейросетей. Проходя очередную выборку, вес каждый раз меняется, исходя из конечного изображения. Например, если нейросеть генерирует изображение человека, то каждый раз оно сравнивает его с

К: А вот, например, stream-экскурсии. Я видел твои стримы, а также стримы других людей внутри твоих игр.

М: Стрим внутри моих игр? Я ведь не рассказал про…

К: Мы уже в этом блоке, можно рассказать про Museum of Modern Art Massacre.

М: Это санаторий, который могут снять художники, исходя из того напряжения, которое они испытывают в реальной жизни. И в этом снятии напряжения, в каждой из этих институций, галерей и музеев, они фиксируются на определенном ненавистном им объекте. Например, в Garage они фиксируются на табличках, и они должны найти и расстрелять в музее Garage все таблички к работам. В других галереях в Museum of Modern Art Massacre другие возможности. Ненавидишь видео? Есть известная московская галерея XXL на Винзаводе. Ненавидишь русский павильон в Венеции? Можешь уничтожить там все! Но там сейчас выставка про перевал Дятлова, это моя выставка, моя идея. В доме фотографии ты уничтожаешь фотографии. В этой бойне есть пять уровней, а на шестом уровне художник обращается ко мне и говорит: «Я хочу выставиться в одном из этих пяти пространств», и тогда этот шестой уровень превращается в пространство, в котором художник уже может чувствовать себя спокойно, ему уже не надо ни во что стрелять, он может посетить выставку другого художника или выставиться сам. И в этом отличие от Second Life, здесь виртуальное пространство изначально было наполнено другим смыслом, смыслом стрельбы и уничтожения, а на шестом уровне, оно переходит в виртуально виртуальный мир, т.е. по отношению к этой стрельбе оно еще более виртуально, а значит, в итоге, более реально. Делая такой скачок, эта галерея «шестой уровень» становится более реальной. Там возможно больше, чем в любой другой виртуальной галерее будь то Second Life или Occupy White Walls, потому что в коллаборации с художником ты можешь делать все, ограничен ты только движком, а вовсе не тем, что предложил создатель игры, создатель мира, такого как Second Life, где есть куча ограничений. Мне кажется, что это очень интересно. Я написал Open Call Венецианской биеннале, предложив архитекторам (они же испытывают то же напряжение, что и художники), которые будут работать над реконструкцией павильона, возможности этой игры. И этим лечением, санаторным обслуживанием я и собираюсь заниматься.

К: А еще из таких современных виртуальных, наверное, совершенно разных платформ, есть Владимир Шрейдер, которые изобрел App Glitché, которая совершила переворот и ввела моду на глитч. Она обрабатывает фотографии, которые ты делаешь, добавляя эффекты разного глитча, разные маски и прочее. Она стала очень известной, в свое время…

М: Да, я вспомнил, это дизайнерское, мне не нравятся такие программы. glitch — это ошибка, а здесь нет никакой ошибки.

К: Ну, да, это именно как модное перо такое. А второе, это Tik Tok как некая платформа. Как художник, как бы ты мог посмотреть на это приложение, имеет ли оно для тебя какой-то смысл, интересно ли оно в

М: Я с Tik Tok знаком по YouTube. Например, я часто смотрю «лучшие Tik Tok за февраль» или «лучшие Tik Tok за январь» — только в таком виде. Поэтому мне сложно говорить о самом приложении. Мне кажется, это похоже на чаты в 90-х. В чате 300 человек, вся лента чата идет автоматной очередью, и чтобы тебя хоть как-то заметили, тебе нужно либо обладать красивым именем, либо интересной гендерной идентичностью (можно женской, но не обязательно) или говорить резко, метко и красиво. Это похоже, ведь в Tik Tok идет какая-то игра в царя горы или в возможность быть замеченным по-быстрому.

К: Для того чтобы это понять, мне кажется, надо полностью дефрагментировать свой собственный мозг, потому что Tik Tok-еры — это молодое поколение, люди у которых с самого раннего возраста больше виртуальной жизни, чем реальной. И поэтому просто так погрузиться в Tik Tok не получится, там явно требуется дефрагментация.

М: Дефрагментация сознания? Ты не погрузился?

К: Нет, я не смог. У меня было пластиковое погружение, «микрофон в пакете». Что ж, прыгнем от Tik Tok к Death Stranding и Кодзиме. Как тебе вообще этот персонаж, что бы ты мог сказать про эту графику?

М: В видео «Дом Дугина» (не в самом процессе доставки «Дома Дугина») есть отсылка к Кодзиме, к его игре Metal Gear Solid. В этой игре Кодзима способен на очень чувственные моменты, когда он от странности переходит в тонкие чувствительные вещи, которые выглядят странно. В Metal Gear Solid есть персонаж Quiet, она женщина, сексуальная самка. И там есть момент, где она направляет сквозь пылевую бурю пилота вертолета, как сперматозоида внутри себя к матке, по крайне мере, мне так показалось. Этим я хочу сказать, что я очень уважительно отношусь к творчеству Кодзимы. Но он меня подставил своим выходом Death Stranding! Я об этом совершенно ничего не знал, и теперь я вынужден отвечать на этот совершенно дурацкий вопрос. Сначала я подумал: «Ничего себе, как мило, что я и

К: Кстати, что касается Tik Tok, мне в голову еще пришла мысль, что это такой Трекартин для кинематографа, т.е. ускорение в донесении какого-то эмоционального контекста, нечто сжатое.

М: Ну да, сжатая эмоциональность. Просто я не понимаю, что в этом Tik Tok самом по себе есть для такого сжимания? Ты же все равно сам себя снимаешь на обычную камеру. Добавление эффектов и масок? Но это же есть в Instagram.

К: Нет, сам формат и то, что это сеть, в отличие от Coub, который существует скорее как встраивание в другие социальные сети. Здесь это нечто живое.

М: Coub мог бы стать таким же Tik Tok, просто ему, может быть, денег не хватило.

К: Нет, я говорю о том, что в Tik Tok есть какая-то определенная жизнь для молодежи, и это как разбухающая плесень, как микрофлора кишечника. А Coub — это что-то внутри пакета, может быть микрофон, а может быть диск Death Stranding.

М: На самом деле, нам нужно говорить о Tik Tok как о произведении искусства, а вовсе не об отдельных видео, которые в нем находятся. Но мы не можем об этом говорить, потому что у меня нет Tik Tok.

К: Нужно завести. Возможно, это поможет от восстания машин, от трекинга, отслеживания по глазам, писюнам, волосам.

М: Вот глаза нужно просто уничтожать. Я за уничтожение лиц! И они будут уничтожены. Маска от коронавируса полностью закрывает лицо. У нас больше нет никаких проблем с определением людей по глазам или лицам, потому что есть вирус.

К: Хотелось бы, конечно, поскорее застрять где-нибудь в текстурах и не волноваться, а спокойно там прибывать.