Максим Горький: опыт актуального прочтения

В рамках совместного исследовательского проекта «Нижний Новгород: попытка современного описания» Волго-Вятского филиала ГЦСИ и журнала «Неприкосновенный запас» прошел семинар «Максим Горький: опыт актуального прочтения». Публикуем расшифровку беседы, а также дополнительные материалы — рассказы Максима Горького.

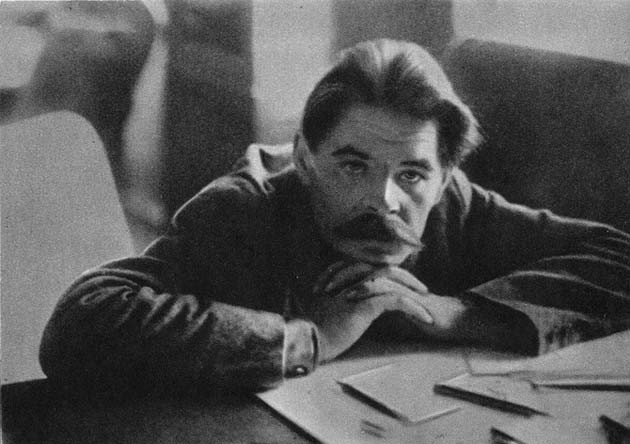

Илья Будрайтскис — историк, публицист, художественный критик. В 2012–2013 гг. научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России. С 2013 года — сотрудник Государственного центра современного искусства. Член редакций «Художественного журнала», «Открытой левой» и «LeftEast».

Марина Уртминцева — куратор Горьковских чтений, доктор филологических наук, профессор, преподаватель кафедры русской литературы филологического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Игорь Кобылин — философ, культуролог, преподаватель Нижегородской государственной медицинской академии, основатель межвузовского научного семинара «Теория и практики гуманитарных исследований».

Артем Филатоф — культуролог, сотрудник кафедры философской антропологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Модератор — Александр Курицын

Илья Будрайтскис: Я хотел бы поблагодарить нижегородский ГЦСИ за возможность кратковременной резиденции и заметить, что было бы крайне нескромным утверждать, что я погрузился в изучение Горького или тем более претендую на

Во-первых, Горького сложно воспринимать как просто писателя, как безусловно утвердившуюся часть истории русской литературы, прочно отделенную от политики и философии. Горький — это не только писатель, но и человек, обладавший, как мне кажется, очень сильным, оригинальным и, на самом деле, очень провокативным мировоззрением. Горький видел смысл своего литературного труда в том, чтобы донести важные, принципиальные для него истины. Он рассматривал свою деятельность как способ изменения мира. Вот эта амбиция, желание менять мир прочитывается буквально в каждом тексте Горького. Два произведения, которые сегодня предложены для обсуждения, были выбраны совсем не случайно. Они отражают два совершенно разных периода его жизни — сказка «Товарищ!» написана буквально по следам первой русской революции, а «Туман» принадлежит к началу 1930-х годов. Тем не менее, в обоих текстах очень четко видна структура горьковского мировоззрения. Она угадывается в повторении образов, мотивов и политических линий, которые иногда совпадают почти дословно. И «Товарищ!», и «Туман» связаны с городом — как с пространством отчуждения, с городом, который замирает в ожидании какого-то огромного изменения, масштабного социального и политического выбора, который предстоит сделать. Оба произведения связаны с переживанием кризиса современного мира, и именно это переживание кризиса и ожидание наступления новой, неизвестной эпохи проходит через всю структуру сознания Горького, через все его литературное наследие.

О каком кризисе идет речь? Безусловно, можно сказать, что это кризис капитализма. Кризис капитализма первой половины двадцатого века — это кризис, который осмыслялся практически во всем спектре социальной, философской, политической мысли того времени, не исключая, конечно, марксистскую мысль.

Марксизм, как мы знаем, оставался одним из главных — наряду, например, с «философией жизни» — оснований мировоззрения Горького.

Время, когда был написан «Товарищ!», для марксистской мысли было связано с переосмыслением идеи кризиса капитализма. На место ключевой для европейской социал-демократии конца XIX в. «теории крушения», — то есть уверенности в том, что капитализм исторически обречен, он неизбежно рухнет под грузом собственных противоречий и откроет дорогу социализму, — приходит более пессимистический взгляд. Новое поколение марксистских мыслителей, таких как Ленин и Люксембург, утверждало, что капитализм, потеряв свой прогрессивный темп, переходит в новое состояние, состояние варварства и деградации, которое механически не преодолеет само себя. Скорее «крушение» постигнет все человечество в результате масштабной войны, чем экономическую систему, которая эту войну порождает. Из капитализма нет выхода, исходящего из самого капитализма. Это тупик, выход из которого осуществляется через преодоление обстоятельств, а не через следование «объективным законам» истории.

Новая марксистская идея теперь заключается в том, чтобы, по выражению Вальтера Беньямина, «нажать на

Какая другая сторона у этого кризиса? Это сторона моральная.

Надо сказать, что для Горького характерна в гораздо большей степени сосредоточенность именно на моральной стороне современного ему кризиса, чем на социальной.

Как мне кажется, вот это обращение к моральному кризису, к вопросам морали, связано не только с влиянием на Горького идей Ницше, но и с неким новым переживанием момента, который удивительным образом перекликается со знаменитым текстом Жоржа Сореля «Размышления о насилии». Показательно, что сочинение Сореля было опубликовано практически одновременно с горьковской «сказкой».

Для Сореля, который, как и Горький, идейно сформировался на пересечении марксизма и «философии жизни», моральный кризис — это кризис потери силы, потери способности действовать, которая одновременно поражает оба антагонистических класса современного ему общества. И в первую очередь этот декаданс и немощь охватывают правящий класс. Это понимание морали, которое использует Сорель (и которое, как мне кажется, очень близко к Горькому) отсылает не только к Ницше, но и к политическому понятию доблести, virtu, которое мы знаем еще по «Государю» Макиавелли. Virtu — это готовность к битве, доблесть, которую потеряла, согласно Макиавелли, современная ему Италия и которую теряет, по мнению Сореля, современное ему капиталистическое общество. Готовность к прямому столкновению классов, а значит к финальной борьбе за судьбу мира, как утверждал Сорель, опосредует государство — тот самый мощный рычаг порядка, рука полисмена, о которой пишет Горький в «Тумане» уже в начале 30-х годов; а «Туман», я напомню, прямо перекликается с более ранним текстом «Товарищ!». Эта рука порядка, государства отчуждает волевое действие обоих противостоящих друг другу классов, приводя к вырождению, потере боевой морали в том числе и господствующих классов.

Именно эта идея вырождения капитализма, вырождения класса господ, остается ключевой для таких важных романов Горького, как, например, «Дело Артамоновых». В этом произведении Горький как раз описывает внутренний процесс вырождения того класса, который изначально является классом восходящим, в котором в наибольшей мере воплощена мораль, доблесть, сила, витальность, готовность к подвигу, — пусть и к подвигу животному, нечеловеческому, связанному с первоначальным накоплением через изъятие и насилие. Именно через насилие такие горьковские герои, как Илья Артамонов (в «Деле Артамоновых») или Игнат Гордеев (в «Фоме Гордееве») реализуют себя как люди, обладающие властью. Лишаясь прямой связи с насилием, их потомки представляют собой печальную картину вырождения, пассивного, созерцательного наблюдения перед лицом катастрофы.

С переживанием кризиса связана и другая огромная тема для Горького — эсхатологии, ожидания конца мира и способности преодолеть инертность материи, инертность как бы впадающего в бесконечный мутный сон мира.

Все это прямо прочитывается и в «Товарище», и в «Тумане».

В своей замечательной статье «Великий еретик» Михаил Агурский описывает сознание Горького как манихейское, в котором материальное предстает как творение дьявола, как нечто противостоящее человеку, его подлинному божественному предназначению. Это божественное должно проявиться через восстание против инерции материи, через пробуждение и великий исход, который предстоит человечеству. Эта тема исхода проходит сквозь всю структуру сказки «Товарищ!», где слово «товарищ» повторяется как гностический мотив, пробуждающий возглас, который пытается привести в сознание то человеческое, что задавлено, дремлет, стирается в этом хаосе и отчуждении современного города и современного мира.

В самой этой идее исхода, как мне кажется, опять-таки удивительным образом прочитываются параллели и с Сорелем, и с Беньямином в отношении понятия всеобщей забастовки. Это понятие Сорель объясняет в «Размышлении о насилии», а Беньямин развивает в своем классическом тексте «К критике насилия». Всеобщая забастовка — это не забастовка, связанная с предъявлением каких-то конкретных требований, но исход, предполагающий коллективное неучастие в тех отношениях, которые навязывает существующий мир. В этом смысле всеобщая забастовка, как всеобщий исход, связана и с концом света, и со спасением, с возможностью выхода за пределы этого мира, идущего к гибели.

И наконец, последний момент, о котором я хотел бы сказать, — это понятие культуры. Для Горького культура есть нечто противоположное материи, и он постоянно, в целом ряде произведений подчеркивает мысль о том, что культура и искусство преодолевают правду жизни, понимаемую, опять-таки обращаясь к Беньямину, как «голая жизнь», которая связана с неосознанным существованием, опосредованным государством, господствующим порядком и так далее. Культура как способность человека быть другим, как воплощенная альтернатива, фантазия, вымысел. Совершенно не случайно, что жанр «Товарища» — именно сказка. Ее форма отсылает к легенде, мифу (здесь опять, кстати, параллель с Сорелем, с его идеей «мобилизующего мифа»).

Культура в ситуации предстоящей катастрофы подвергается главной опасности, и именно спасение культуры должно стать задачей всех, кто этой культурой порожден, всех, кто перед этой культурой чувствует некий долг или должен ощутить преданность и внутреннюю связь.

Именно выбор в пользу культуры одновременно является наиболее радикальным выбором, который Горький предлагает сделать интеллигенции.

В принципе эта мысль, которая наиболее прямо выражена в знаменитой статье Горького «С кем вы, мастера культуры?», так или иначе проходит через все его мучительные и сложные размышления о судьбе интеллигенции и ее миссии (включая, конечно, и «Жизнь Клима Самгина»). На этом я бы остановился, учитывая, что давно исчерпал свое время, но далеко не исчерпал все те мысли и параллели, которые связаны с прочтением этих двух небольших текстов Максима Горького.

Александр Курицын: Есть ли у

Марина Уртминцева: А я сразу начну возражать Илье. Вот первый тезис, который прозвучал в выступлении, — мысль о том, что марксизм является основной идеей, на которой воспитывался молодой Горький.

И. Б.: Я сказал, извините, что это одна из идей.

М. У.: Одна из идей, хорошо. Но

Конечно, провести границу междуГорьким-художником иГорьким-мыслителем очень сложно, еще сложнее понять и представить процесс «превращения» идеи в художественный образ.

Однако и в современных исследованиях, и в работах прошлых лет попытки прочитать Горького через

А теперь по поводу горьковских текстов. Они любопытны. В каком плане? Эти два текста очень хорошо демонстрируют стилистику Горького. В «Товарище» — поиск Горьким своего стиля в период с конца 1890-х до начала 1900-х годов. Здесь, конечно, Горький создает обобщенный образ того, что он хотел бы видеть здесь, на этой земле. Этот образ лишен исторической конкретности, поэтому не случайно критика, появившаяся сразу после публикации произведения, была в целом негативной. Повторю, что и оценка «Товарища» самим Горьким была сугубо отрицательная не в политическом плане, а именно в плане художественном. У Горького есть еще один более показательный в этом плане текст, созданный в эти же годы, — его знаменитая поэма «Человек». За нее он и сам себя «ел» — письма его этого времени хорошо все это показывают: он сам сомневается в художественной и идейной убедительности того, что получилось в результате. Перед нами известное противоречие между текстом, который уже начинает жить своей собственной жизнью, и той интенцией, которую художник стремился воплотить в слове. Оба эти произведения, и «Товарищ!», и «Туман», я расцениваю как явления публицистического плана, в которых, безусловно, можно обнаружить характерную для Горького стилевую манеру. Но в них не

А. К.: Можно ли вас попросить сформулировать разницу между

М. У.: Хорошо, я попробую, хотя мой ответ нельзя расценивать как истину в последней инстанции. Дело в том, что и тот, и другой текст представляет такую речевую манеру Горького, которую я бы назвала монологичной. Понимаете, он выстраивает оба эти произведения, несмотря на то, что между ними лежит колоссальная пропасть почти в 30 лет, как монолог. Сказка «Туман» — это своеобразное возвращение к тому, что уже было пройдено. Пройдено, но было опробовано, так сказать, как своеобразная попытка позиционировать себя, не прислушиваясь, может быть, к мнению тех, кто бы мог быть им услышан. А вот что касается подлинного Горького-художника, то это Горький, открытый к диалогу, и Горький, настроенный на диалог. И «Жизнь Клима Самгина», финальное произведение Горького, тому подтверждение. И ведь не случайно Горький в 1901–1906 годах обращается к драматургии, пишет «Мещан», «На дне», «Врагов», «Детей солнца», «Варвары»… Понимаете? Он уже не хочет позиционировать себя как учитель, а пытается, сталкивая самые различные философские концепции жизни (носителями в его пьесах становятся и интеллигенция, и рабочие, и городское мещанство, и «бывшие» представители всех сословий России), дать возможность самому читателю разобраться в том, что происходит.

От монолога к диалогу — вот движение Горького-художника.

И. Б.: То есть вы думаете, что его социальная, политическая позиция здесь нивелируется в диалоге, и читателю предоставляется возможность свободной интерпретации?

М. У.: Нет, я бы не сказала. Как раз наоборот. Она активизируется — эта позиция. Но она не выражена непосредственно. В свое время еще Гончаров, после того как покинул поприще художественной литературы, пишет статью «Лучше поздно, чем никогда», объясняя, почему он ушел из литературы. «Я художник бессознательный, — говорил Гончаров, — а есть художники сознательные». Сознательные — те, которые свою тенденцию продвигают и прямо обращаются к читателю, пытаясь его убедить в правоте собственной точки зрения, а есть те, кто интуитивно работает как зеркало, отражая все то, что происходит вокруг них. Но ведь вы сами понимаете, что зеркало — это какое-то ограниченное пространство, и оно не может отразить все, что происходит вокруг человека. Скажем, вот отражается лицо-фигура, а то, что сбоку и сзади этого зеркала — остается непознанным. Вот для меня эта идея Гончарова очень хорошо выражает то, что приближает нас к пониманию Горького. И еще один очень серьезный момент: очень хорошо, что мы сосредоточились на двух текстах — они создают предметность нашего разговора, потому что каждый год, каждый период жизни писателя открывает какие-то новые грани его личности, новые грани его отношений с миром. И, конечно, очень хорошо, что мы здесь собрались для обсуждения Горького, но сразу поставить все точки над «i» — практически невозможно. Для этого нужно работать на протяжении многих лет большому коллективу исследователей: литературоведов, социологов, историков, политиков, которых объединяет общая цель — вернуть Горького России. В настоящее время большая работа проводится Институтом мировой литературы имени Горького, в котором существует научный отдел, изучающий наследие Горького, работает музей Горького в Москве, научные сотрудники музея Горького здесь, в Нижнем Новгороде, и они, конечно, чувствуют большую ответственность за то, что они делают по реабилитации имени Горького. Сложность, с которой все мы имеем дело, заключается в том, что, например, публицистика Горького до сих пор практически не известна широкому читателю, несмотря на то, что есть академическое собрание сочинений писателя. Чисто случайно, работая совершенно по другой проблеме в нашей областной научной библиотеке, я обнаружила, что цикл «Беглые заметки», который состоял из 33 фельетонов, опубликованных Горьким здесь, на страницах «Нижегородского листка» в 1896 году, когда Горький был одновременно корреспондентом «Одесских ведомостей» и «Нижегородского листка» и писал эти фельетоны о выставке и ярмарке 1896 года, до сих пор не известны даже исследователям. Вот вам и объективное суждение о современном Горьком.

А. К.: Дискуссию предлагаю оставить на вторую часть. Игорь, пожалуйста, вам слово.

Игорь Кобылин: Мне сложно после специалиста-филолога, литературоведа здесь говорить. Я ведь совсем не литературовед. И интерес к Горькому у меня не

Более того, эти тексты не так уж банальны и элементарны, как можно подумать. Тут есть несколько любопытных поворотов. Илья уже говорил в самом начале нашей встречи — и говорил совершенно справедливо — об оригинальности и даже провокативности горьковского мировоззрения. И дело здесь не просто в сочетании народничества, марксизма, ницшеанства и других направлений философской мысли. Само по себе такое сочетание не уникально для культуры рубежа веков. Оригинальность придают те сдвиги и трансформации, которые претерпевают у Горького многочисленные — как раньше говорили на уроках литературы — «идейные источники». И заметнее всего эти трансформации как раз в «монологичных» текстах, где автор наиболее открыт.

Например, общеизвестно, что на Горького — во всяком случае, раннего — очень повлиял Ницше. Но я сомневаюсь в том, что Ницше узнал бы себя в горьковском «ницшеанстве». Возьмем только один, но важный момент. Все, наверное, знают, что в «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше противопоставляет Аполлона и Диониса. Если совсем конспективно вам напомнить, то Дионис символизирует хаос, инстинкт, опьяняющую коллективность, оргиастическое слияние с природным целым, в общем — ужас и восторг преодоления субъективных границ. Напротив, Аполлон — это индивидуация, прекрасная форма, самоограничение… Стоит ли говорить, что ницшевская теория трагического была необыкновенно популярна в русской культуре Серебряного века, особенно в ее символистском изводе. Достаточно назвать имена Андрея Белого и Вячеслава Иванова, в текстах которых дионисийское начало, кстати, связывается, так или иначе, с амбивалентной народной стихией. Секта «голубей» у одного, русские хороводы среди орхестр и фимел у другого — вот такова манящая и губительная мужицко-дионисийская оппозиция европеизированной культуре элиты. Горького, очевидно, тоже волновали эти проблемы, но он совершенно иначе расставляет акценты. Слепой хаос природы как раз и сопряжен с индивидуацией, с разделенностью. Природа — это царство «зоологического анархизма», кровавая конкуренция эгоистических смертных существ, а индивидуальная форма, аполлонический principium individuationis — проклятие, вынуждающее ко вполне реальной и жесткой борьбе за существование. Агурский много пишет о «природоборческих» мотивах в горьковском творчестве. И они заметны и в разбираемых нами сегодня текстах, особенно в «Товарище». Речь здесь идет о городе, но этот город не противопоставлен ни природе, ни даже деревне. Кажется, что это просто символ человеческой культуры, недалеко ушедшей пока от своих животных предков и живущей в «схватке жадности и нищеты». Отсюда, видимо, и такое обилие зоологических метафор. Я процитирую: «…люди уродливы и всегда ничтожны, с утра до ночи они суетливо, как серые мыши, бегали по узким и кривым улицам города…» Чуть ниже — несколько загадочная фраза: «…только редкие чувствовали себя правыми, но они были грубы, как животные, — это были наиболее жестокие». Дальше будут «грозный лай жестокости» и «сладострастный визг насилия». Проститутка дважды на одной странице названа животным. Постоянно акцентируется мотив пожирания. И это роднит оба рассказа: в «Тумане» магазин поглощает женщин, как обжора — устриц. А через абзац — целый пассаж, посвященный обилию пищи, которую леди и джентльмены должны превратить в удобрение. Сами по себе все эти сравнения довольно банальны, но здесь диагностически важна их концентрация. И далее Горький, если говорить уже о его творчестве в целом, намечает путь, которым должно пойти человечество: от слепого, природно-стихийного, животного и раздробленного к сознательному, научно организованному, плановому et cetera. И это станет позже главным трендом уже советской культуры. Для сравнения: как строилась западная либеральная правительственная практика или биополитика, если вспомнить работы Фуко? Она строилась на самоограничении. Рынок — эта новая, открываемая политической экономией область «естественного» и «природного» — чутко реагирует на любые вмешательства, так что правительству, чтобы быть успешным, следует уважать его «природные» законы. Таким образом, главный вопрос, стоящий перед либеральными политиками, это — как бы так управлять, чтобы поменьше управлять. Понятно, что это отнюдь не исключало планирование, научный менеджмент в массовом производстве, тейлоризм, фордизм и прочее. Советская же биополитика работала прямо противоположным образом: все спонтанно сложившееся должно быть реорганизовано и превращено в элемент рационально управляемой системы. Ну, во всяком случае, на уровне намерений это было так. И в 20-е годы все это активно обсуждалось и давало интересные теоретические результаты: от «всеобщей организационной науки» главы Пролеткульта Александра Богданова, которого Алексей Максимович очень ценил, до различных версий «перестройки быта». И Горький в этой советской борьбе с «неорганизованными элементами» далеко не последняя фигура. А когда в конце 1980-х — начале 1990-х капитализм возвращается в Россию, он легитимируется именно через природу как своего рода антропологическую неизбежность, противостоящую извращенным выдумкам идеологии.

В общем, если кратко сформулировать позицию Горького, то можно сказать, что, сливаясь с природой, мы не достигаем никакого единства. Подлинное преодоление границ субъективности — это преодоление природного мира. Но здесь необходимо найти опору. Русские революционеры пытались опереться на

На самом деле никакого народа для Горького не существует. Во всяком случае — пока не существует, «народ» еще только предстоит создать.

Я позволю себе привести любопытную цитату из «Моих университетов»:

«Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным, вместилищем начал прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли».

«Народ» — это, видимо, слишком поспешная генерализация. Его несуществование подчеркивается здесь номиналистическим перечислением единиц. Еще более жестко Горький высказывается о народе в небольшом тексте 1922 года «О русском крестьянстве», изданном в Берлине. «Зоологическая естественность анархизма» — это как раз оттуда. Так что агентами новой социальности, грядущей ноосферной, энергетической соборности могут быть только просвещенные одиночки, носители знания, гнозиса. Агурский пишет, что одной из любимых книг Горького была книга эзотерика Эдуарда Шюре о великих Посвященных — Раме, Пифагоре, Моисее, Христе, — которые постепенно раскрывали человечеству истину. В «Товарище» именно «одинокие мечтатели» придают ключевому слову перформативную мощь, магически преображают «хаос тревожной, безрадостной жизни» в сообщество, связанное узами солидарности. Здесь, несомненно, важен гностический мотив, особенно на фоне того, как изображается официальная церковь. В самом начале сказки читаем: «И когда колокола церквей призывали к молитве — их медные крики <…> бессильно опускались к земле, бессильно исчезали в тесных щелях между домов». Спустя двадцать с лишним лет Горький почти дословно повторяет этот фрагмент в «Тумане», и тоже в первом абзаце. Алексея Максимовича можно, конечно, вслед за Агурским назвать религиозным мыслителем, но уж никак не ортодоксально христианским. Но помимо гностического, несомненно важен и революционный момент. Одинокие мечтатели — это одновременно революционеры. Как называет их Горький в сказке — «проповедники возмущения». Но революционность Горький понимает тоже довольно своеобразно. Я позволю себе обратиться здесь к другому тексту, к «Несвоевременным мыслям».

В одной из последних заметок он различает два типа революционеров — вечные и временные. Революционер первого типа — это настоящий Прометей, человек с органическим отвращением к насилию, творец новых перспектив и возможностей для жизни. Второй — это воплощение ресентимента, полное «зоологических инстинктов», взбунтовавшийся раб, остающийся рабом, революционер, рассматривающий само событие революции как злобную месть миру за собственную уязвленность. Здесь опять узнается Ницше, но вновь в трансформированном виде. Ницше, во всяком случае, в современной теории, интерпретируется как философ телесных аффектов и критик сознания. Последнее — это всегда область иллюзорного. Для Горького же некое коллективное сознание, «чистая мысль» — это то, во что в итоге должен претвориться материальный, физический мир. Это ожидаемое им в будущем преображение индивидуальных тел в психическую энергию всечеловеческого масштаба.

И последнее. Важно связать, как мне кажется, ницшеанскую тему, вот эту философию жизни у Горького с тем, что Илья говорил о «стоп-кране», «исходе» и «всеобщей забастовке» в духе Сореля и Беньямина. В «Товарище» есть маленький фрагмент, где эта связь просматривается. Горький пишет об искалеченной жизни, жизни, насилующей саму себя. И эта жизнь вдруг останавливается. «Тогда остановилась жизнь <…> Остановилось течение воды, угас огонь, город погрузился в мрак, и сильные стали как дети. <…> Зловещее молчание залило улицы мертвой влагой своей, остановилась жизнь». Конечно, речь идет об исходе наконец-то осознавших себя угнетенных, но дважды повторенная фраза об остановке рождает ощущение, что это сама жизнь объявила забастовку, нажала стоп-кран истории, переставая участвовать в собственных несправедливых проявлениях.

На этом я бы хотел закончить. Подчеркну только еще раз — Горький может быть и не великий геологоразведчик возможностей русского языка — здесь он многим уступает, тому же Андрею Белому, — но, безусловно, одна из самых интересных фигур нашей культуры в двадцатом веке.

М. У.: Можно я прокомментирую?

И. К.: Конечно.

М. У.: В отношении вашего замечания о том, что язык Горького, язык Белого — вещи несопоставимые, я

И. К.: У меня совершенно нет намерения как-то принизить значение Горького! Я просто думаю, что если мы находимся в зоне чисто эстетического суждения, то можно сказать, что Белый более чуток к возможностям языка. Он явно был куда более изощренным стилистом, нежели Горький…

М. У.: Изощренный стилист? Все понятно. У меня вопрос вот какой. У Басинского в первом его варианте книги «Горький» была выдвинута такая полушутливая версия о том, что вообще, с точки зрения характеристики особенностей сознания Горького, это некий феномен, который можно определить через понятие «инопланетянин», «инопланетное сознание». Как вы к этому относитесь?

И. К.: Я не читал эту книжку Басинского. Я просто не очень понимаю, о чем идет речь. Что он подразумевал под этим?

М. У.: А вот инопланетное сознание, которое невозможно было понять.

И. К.: Так что, мы не можем понять Горького?

М. У.: По мнению Басинского, нет, потому что он откуда-то из изолированной планетарной системы.

И. К.: Ну о`кей.

(Одновременные голоса и смех.)

М. У.: Нет, ну в

И. К.: Видимо, интерес Горького к русскому космизму был далеко не случаен.

Вот здесь я еще раз сошлюсь на эту любопытную очень статью Агурского, где он проводит параллели горьковского мировоззрения с русским космизмом.

М. У.: Тогда у меня в связи с этим еще один вопрос. Как вы относитесь к идее о том, что Горького и в том числе одно из самых «одиозных» его произведений — повесть «Мать» можно и должно читать совершенно в ином ключе? Так сказать, не как пропаганду и внушение идей социальной революции, а как произведение, в котором нашли воплощение горьковские интенции, связанные с богостроительством — ну, богостроительством опять-таки в кавычках… Нет, плохо сказано, не богостроительством, а попыткой доказать, что человек может прийти к освобождению себя и общества через интерпретацию на новом историческом этапе идей христианства. Агурский в своей работе говорит, что Павел — не случайно Павел Власов, потому что это намек на апостола Павла, и так далее. Как вы вот к этой идее относитесь?

И. К.: Да я как отношусь к этой идее…

М. У.: Нет, ну раз вы Агурского упомянули…

И. К.: Ну, это одно из возможных, наверняка, прочтений. Я просто давно читал, честно говоря, «Мать», наверное, чуть ли не в школе…

М. У.: Ну вы же помните там

И. Б.: Да, я просто не уверен, что эти интерпретации необходимо так жестко противопоставлять. Мне кажется, что они равно необходимы. Вот если говорить о тексте «Великий еретик», то там Агурский как раз это трактует именно, так сказать, в духе богостроительства. Что как бы создается этот новый Бог через вот эту сознательность, через человеческую активность. Дальше он проводит очень смелую мысль, что этот новый Бог для Горького противостоит Христу, что это то, что как бы должно прийти на смену Христу. Я не то что подписываюсь под этой трактовкой, но вот есть такая точка зрения. И еще я бы хотел добавить по поводу «инопланетного сознания», что мне как раз интересно обсуждение этих двух текстов и вообще Горького в таком ключе потому, что в сознании Горького удивительным образом прочитывается не только влияние различных философов, которых он читал. В нем прочитывается некий дух эпохи, именно политический дух эпохи. Удивительно, как вот эти моменты, связанные с идеей исхода, с идеей всеобщей забастовки, появляются у Горького совершенно синхронно, например, с «Железной пятой» Джека Лондона, которая была написана буквально через пару лет после «Товарища».

А. К.: Коллеги, давайте оставим дискуссию на вторую часть и предоставим слово Артему Филатову.

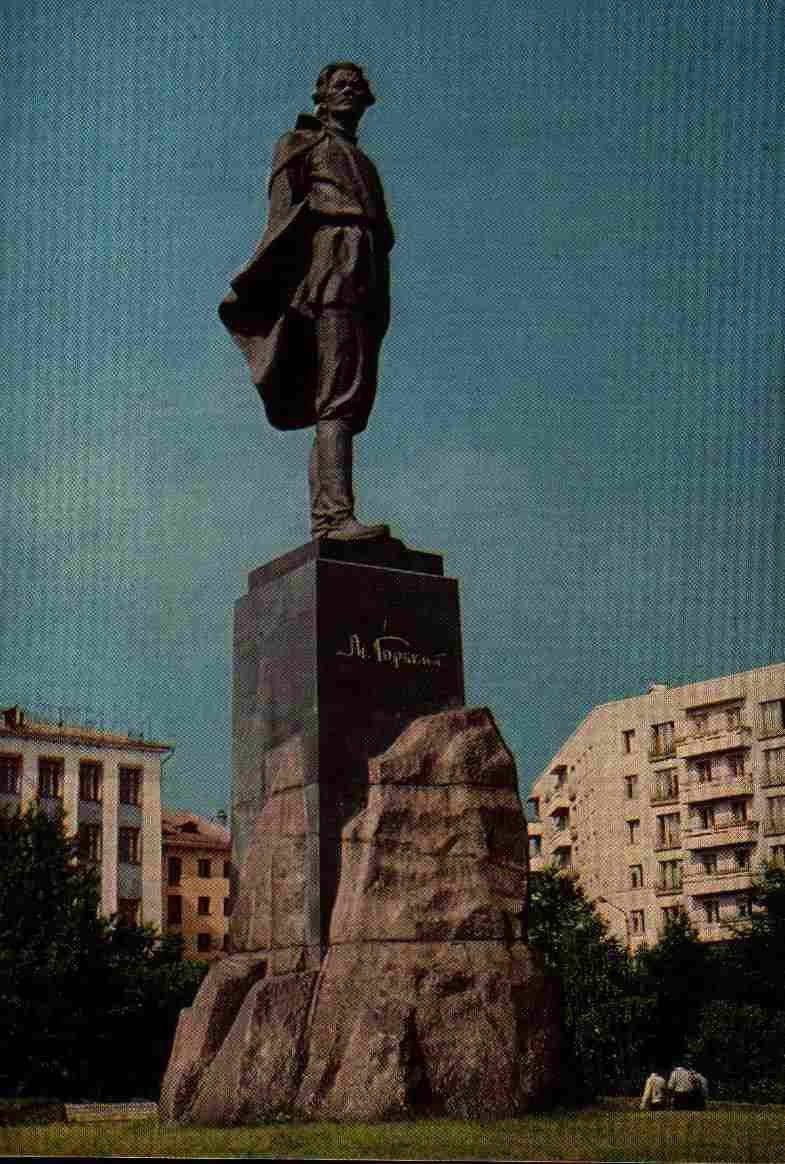

Артем Филато: Спасибо. Я с наметившегося высокого теоретического уровня вернусь к городскому пространству. Если вы пройдетесь по Нижнему Новгороду, особенно если вы прихватите с собой какой-нибудь путеводитель, вы увидите, что городской текст Нижнего Новгорода — он горьковским текстом и биографическим, и литературным совершенно пронизан. Другое дело, что сегодня мы от этого текста частично отчуждены. Почему? Потому что все эти названия площадей, памятники, таблички на домах — они абсолютно вошли в наш в жизненный мир, в нашу повседневность. И эта первоначальная связь, если она вообще была, означаемого с означающим, с Горьким как писателем и личностью, она все больше и больше теряется и уходит куда-то на периферию нашего сознания, потому что мы здесь живем, и

С другой стороны, конкретно в двух обсуждаемых сегодня текстах она действительно скорее связана с проблемой отчуждения. Собственно, об этом уже частично сказали коллеги. Например, в рассказе «Туман» этот самый туман предстает как хтоническая природная сила, которая выступает в качестве субстрата отчужденных отношений между людьми; туман здесь мажет лица людей, прежде всего элиты, буржуа, одной краской, и они как бы растворяются в этом субстрате отчужденного, буржуазного существования — существования почти биологического, которое у Горького становится объектом ядовитой критики.

Каков еще характер этого отчуждения? Здесь уже обращали внимание на фигуру полицейского. Очерчивая эту фигуру, Горький бросает еще один упрек капиталистическому обществу: он говорит о том, что все полицейские похожи друг на друга, они, как винтики единого механизма, регулируют жизнь общества. И в этом обществе единое капиталистических отношений господствует над множеством людей-индивидуальностей. «Механический» полицейский становится эмблемой такого общества, где человек превращается в придаток, «функцию» капитала.

Однако подобный упрек можно переадресовать и самому Горькому, точнее его представлениям об идеальном обществе. Как говорят исследователи, идеал этот очевидным образом антиперсоналистский. В совершенном горьковском обществе единичное, индивидуальное практически исчезает. Новый социум, построенный на солидарности, должен покончить с отчуждением и буржуазным индивидуализмом. Однако там, где Горькому видится преодоление социальных патологий, возникает призрак насильственного единства, по сравнению с которым критикуемый им капиталистический порядок кажется, мягко говоря, несколько более гуманным.

Мне сейчас хотелось бы не столько интерпретировать, сколько наметить болевые точки, которые интерпретации препятствуют. И здесь для меня главный вопрос, причем вопрос банальный: как писатель, который — и это и Нижнего Новгорода касается — вел деятельность и благотворительную, и революционную, яростно критиковал наличное положение вещей в царской России — каким образом он пришел к тому, чтобы поддержать сталинский проект в 30-е годы? Понятно, что Горький здесь — не единственный, но при этом он стал одним из самых знаковых примеров подобного сотрудничества. И возможный ответ (опять же, один из множества) — это тоска Горького по обществу, в котором единичное, индивидуальное подчинено единому принципу.

Второе. Здесь говорилось о горьковском противопоставлении культуры и природы. По Горькому, природа — это некий хаос, который нуждается в разумном устроении; инстинкты и вообще природа вокруг нас должны быть побеждены наукой, разумом и творческой силой человека. И здесь позиция Горького смотрится в послевоенном контексте, в контексте «после Освенцима», весьма уязвимо. Недаром философ Адорно после войны писал, что «культура — это мусор», что культура «так чувствительна к вони, потому что сама дурно пахнет». Другими словами, в самой культуре присутствуют репрессивные черты, которые периодически вырываются наружу, поэтому культура все время оборачивается варварством. Получается, что культура и варварство — это не столько противостояние, сколько две стороны одной медали. И вроде бы в ситуации, когда «Бог умер», когда религиозно-трансцендентное измерение закрыто (во всяком случае, для секуляризованного общества в целом), третьего нам не дано — только культура или природа. Если, конечно, под третьим не подразумевать варварство как бессознательный или даже сознательный отказ от культуры.

Далее. Марина Генриховна упомянула о том, что есть у Горького произведения монологичные; то есть, скажем так, вещи формально художественные, но которые читаются как совершенно агитационные. И здесь сразу на ум приходит горьковская публицистика 1930-х годов, в которой присутствует совершенно манихейское, мифологическое разделение на тех, кто должен уйти, тех, кто должен быть сметен историей, и тех, кто должен остаться и вести историю вперед за собой. Например, статья «Пролетарский гуманизм», где сказано практически следующее: чтобы ход истории свершился, чтобы пролетариат исполнил свое предназначение, надо избавиться от тех, кто его десятилетиями угнетал, пил кровь и так далее — ну, я примерно пересказываю; если я немножко гиперболизирую, я прошу прощения. И в подобных горьковских статьях, и в разбираемых нами произведениях ощущается очевидное мифологическое, манихейское противопоставление: есть только две стороны, и никакого третьего не дано.

Возвращаясь к этой странной метафоре Басинского про инопланетянина — мне кажется, истоки ее довольно просты. Опять же, если мы возьмем ту самую статью Агурского — посмотрите, как много он находит контекстов, с которыми Горький соприкасается. Это и марксизм, и оккультизм, и русский космизм, и другие, совершенно различные контексты и практики. При этом Горький здесь не эклектичен, он синкретичен, потому что все эти вещи довольно органично входят и в его мировоззрение, и в его художественные тексты. Другими словами, его облик — и писательский, и личностный — все время «плывет», поворачивается к нам новой стороной. Возможно, именно отсюда взялась эта самая диковинная «инопланетность», о которой говорит биограф. Разумеется, как писатель Горький диалектичен, многослоен, иначе мы бы здесь его не обсуждали. Потому что если бы все произведения у него были агитационного характера — о какой литературе мы могли бы здесь говорить? Горький тогда был бы не писателем, это была бы совсем другая история.

Но, кроме произведений, у писателя всегда есть символический капитал, который он куда-то тратит — на поддержку кого-либо или, наоборот, на критику. Всем известно, как Горький потратил свой символический капитал. И сегодня, мне кажется, некоторые русские писатели (некоторые, правда, их писателями не считают) в

И здесь — еще одна проблема, которая уже стала общим местом в размышлениях о современном идеологическом и культурном бэкграунде: мы, к сожалению, особенно в последние полтора десятилетия, все время травму — хотя для кого-то это, возможно, и не травма — сталинского времени выпихиваем куда-то на периферию. И она с этой периферии, как из подсознания, возвращается в

В этом смысле размышление не только над произведениями, но и над биографией Горького могут дать нам ключ к интерпретации того, что происходит сейчас, — в том числе и с писателями, и с той самой культурой, которую Горький так убежденно превозносил.

М. У.: Вопрос можно?

А. Ф.: Конечно.

М. У.: Артем, вы сказали, что Горький присоединился к сталинскому проекту. Что вы имели в виду?

А. Ф.: Я имел в виду, что он идеологически поддерживал ту экономическую, социальную политику, которое проводило советское руководство в то время.

М. У.: Я поняла. Аргументы, которые вы используете в защиту этого положения? Что именно, какие документы вами освоены, чтобы это утверждать?

А. Ф.: Есть фотографии с митингов и демонстраций того времени. На них можно увидеть большой транспарант с надписью: «Если враг не сдается, его уничтожают». Это название статьи Горького, второй вариант которого — «Если враг не сдается, его истребляют». Таким образом, очевидно, что, как минимум, этой своей статьей Горький идеологически обосновывает происходившее тогда в стране.

М. У.: Понимаете, наша беда, — и я никого сейчас не обвиняю, и вас в том числе, — наша беда заключается в том, что вот этот период в жизни Горького и страны вообще до сих пор даже для специалистов является совершенно закрытой областью. Только чуть-чуть в 1990-е годы, как пишет Лидия Алексеевна Спиридонова, — она в прошлом году выступала здесь на конференции, — совсем чуть-чуть, на маленькую щелочку были открыты секретные архивы. Мы не знаем, что там есть еще. Не собрана, повторюсь, публицистика, не опубликованы письма, не обследована до конца библиотека Горького — это к вопросу о том, читал он или не читал Сореля. Почему так происходит — трудно сказать, но я думаю, что здесь действуют самые элементарные вещи, когда и у ученых, и у писателей, и у представителей других интеллигентных профессий есть стремление застолбить какую-то свою, хм, фишку, держаться за нее и потом, так сказать, скакать на ней вперед. Понимаете, если есть какой-то факт — ого, он у меня есть, вот я сейчас его опубликую, прокомментирую и получу известность. В известной степени это все было, и было это не в такие далекие времена, это были восьмидесятые годы, когда приезжали сюда Горьковские чтения, которые оформлялись тогда с большой помпой. Я тогда была еще студенткой и хорошо это все помню. В Кремле проводились заседания со всеми нашими руководителями города, области и так далее, партийными в том числе, и выступал Александр Иванович Овчаренко, очень известный исследователь творчества Горького. Он только что не плакал на кафедре и говорил: вот у меня как раз тема, связанная с исследованиями Горького 1930-х годов, — и я не могу быть уверенным в том, что я говорю, потому что у меня не хватает фактов, материала для исследования. А доступ к ним для меня закрыт. Понимаете? Поэтому я очень хорошо понимаю ваш пафос. Действительно, Горького, наверное, можно упрекать в том, что он что-то сделал, а

Другой момент, очень важный: ведь для Горького в последние годы печатали газету «Правда» в единственном — единственном! — экземпляре. Его окружили бетонной стеной, он сидел там как зверь в клетке. Специально делали номер, собирая в нем свидетельства о том, что вот этот — предатель, второй — предатель, один кого-то отравил, другой кого-то… что-то там еще с ним сделал. Конечно! Вот вам! «Если враг не сдается, его уничтожают!» — это все характеристика той самой ситуации, в которой Горький жил в последние годы.

А. К.: Мы поняли Вашу позицию.

И. Б.: Я после Артема на тему сталинизма хотел бы высказаться. Тема очень больная, и я бы к ней попробовал подойти с другого конца. Понятно, что есть ряд публичных заявлений Горького, его текст о Беломорканале, статья «Гуманисты», где он поддерживает смертный приговор на одном из первых публичных процессов, и так далее. Но вопрос в том, чтό ему тогда было известно, какие оправдания он находил — это действительно остается не вполне ясным.

У Горького были близкие личные отношения с Томским, Воронским, Каменевым и массой других людей, которые уже при его жизни были заклеймены как оппозиционеры, предатели ленинского дела и так далее, и публично он против этого не возражал.

С другой стороны, мы знаем, что вопрос об отношениях художников и писателей со сталинизмом в 1930-е годы не исчерпывается проблемой Горького, он расширяется до размеров чуть ли не всей европейской культуры. Здесь можно вспомнить Брехта, Роллана, Фейхтвангера и огромное множество других людей. Готовы ли мы признать, что эти люди несут ответственность за сталинизм, или же мы готовы признать их некую автономию, автономию как художников, или как людей, которые в эти «темные времена» (по выражению Ханны Арендт) создавали, или вынуждены были создавать, свой собственный ареал, замещающий отсутствующую публичность.

Какие можно было принять универсальные ориентиры для того, чтобы сделать безупречный выбор в ситуации тридцатых годов, когда все ощущали надвигающуюся катастрофу, связанную с фашизмом, и приближение большой войны?

Могли ли они существовать в такой вот чистой, дистиллированной ситуации отсутствующей публичности, где для них должны были быть известны, заранее определены, приведены в соответствие с неким другим писательским, политическим и человеческим долгом рассуждения, как необходимо поступать правильно.

И мне кажется, что

Я ни в коем случае не хочу сказать, что Горький делал те или иные публичные заявления в начале 1930-х годов исключительно под давлением, и их следует игнорировать как продукты какого-то бессознательного состояния. Но я считаю, что это был результат его выбора, и причины этого выбора можно обнаружить в тех общих структурах его сознания, мировоззрения, которые мы здесь обсуждаем. Нужно учитывать вот это право — право художника на производство собственного, ограниченного света публичности, в рамках которого он совершает политическое высказывание.

И. К.: Да-да! И я совсем немного добавлю, Илья фактически уже все сказал. Просто у нас нет свидетельств, каким образом это для себя объяснял Горький, зато есть свидетельства того, как свой левый поворот объяснял, например, Беньямин в переписке с Шолемом в ответ на обвинение: ты же, мол, метафизик, поклонник Гете и Гумбольдта и так далее, зачем тебе все это надо — Маркс, коммунизм и прочее? И Беньямин довольно внятно, отчетливо и трезво формулирует свою позицию. Он говорит примерно следующее: у меня нет иллюзий по поводу отношения партии к моей работе. Но я и не хочу сознательно ставить ее на службу контрреволюции. В ситуации, когда фашизм наступает, я не вижу иного, некоммунистического способа от него отличаться. Я не точно цитирую, но смысл именно такой. И там же он очень интересно определяет свою работу как нечто «продуктивно ложное». И еще маленькая реплика: я

И. Б.: Сейчас после выхода «Черных тетрадей» — новый виток!

А. Ф.: Новый виток, да… Это такой бесконечный скандал, который все расширяется. Каждый новый материал — это новый повод поговорить об этой проблеме. И Илья — собственно, так часто бывает — он сказал какие-то вещи лучше, чем я хотел. Мне важен некий механизм, при котором художник взаимодействует с властью. Понять, почему он взаимодействует именно так, а не

А. К.: Да, отойдем уже от этой темы — Горький и сталинизм — и посмотрим, что же происходит в зале. Есть ли у слушателей вопросы, мнения? Пожалуйста…

Федор Николаи (историк, преподаватель Мининского университета): У меня есть вопрос. У вас крайние такие позиции получились. С одной стороны, Илья говорил, что вот есть проект, есть концепция — очень сильная, политическая, и Горький ей постоянно следует, общий такой курс прочеркивает. С другой стороны, Марина Генриховна говорит, что — диалог, и каждый читает у Горького то, что хочет. Почти. Но ведь Горький был популярен и в Европе, и на семнадцати языках в мире вообще! Или каждый просто, что хотел, наверное, читал? Возможно, какой-то средний уровень, какие-то социальные проекты и деятельность — детей он кормил всю жизнь, людям помогал в разных условиях… Возможно, его социальный пафос не сводился к

М. У.: Я просто хочу уточнить содержание термина «средний читатель».

Ф. Н.: Не читатель, а — уровень! В том смысле, что есть ли у Горького какой-то пафос, то, что он хочет сказать или сделать в этом обществе, в этом мире…

М. У.: Я думаю, что, если говорить о социальных проектах, о которых Вы сейчас сказали, то это действительно так, эти проекты все время были. И даже можно назвать своеобразным проектом то, что Горький организовал издательство в Берлине — издательство «Знание», которое… ну, вы понимаете, о чем речь, да?… И, в

Ф. Н.: Но его, скажем, «На дне» или другие какие-то тексты — они связаны с общественным проектом, он что-то хотел сделать…

М. У.: Да нет, конечно! Тем более что «На дне» вышел очень…

Ф. Н.: Вы что-то недоговариваете, наверное. Тем более что вот этот проект был для него важным…

М. У.: Но что вы называете проектом? Я никак не могу понять смысл этого термина. Что значит проект? Осуществленная определенная какая-то концепция?

Ф. Н.: Социально-общественная деятельность, которая направлена в

М. У.: Нет, нет. Проводить эту прямую зависимость, видеть прямую зависимость между, скажем, проведением в Нижнем Новгороде елок и написанием каких-то публицистических статей… ну, наверное, можно. Но только с публицистикой, потому что публицистика — это всегда ответы на

И. Б.: Ну, конечно, было бы большой наглостью с моей стороны претендовать на то, что сейчас я исчерпывающе опишу проект, который пронизывает всю литературную и общественную жизнь Горького. Но мне кажется, нельзя отрицать тот факт, что Горький был социалистом, и эта линия проходит практически через все его произведения, через всю его деятельность.

Другое дело, что это, конечно, был социализм, не имеющий ничего общего с тем, что можно назвать «проект». В этом социализме было очень много личного, эмоционального, и главное — он не был завершённым, «научным».

Есть потрясающие воспоминания Ходасевича, где он рассказывает о горьковских слезах, эмоциональных переживаниях, постоянном сочувствии, трогательном отношении к своему окружению и так далее. Но и теория того времени была связана с вниманием к аффектам, эмоциям, интуиции. Достаточно здесь вспомнить Бергсона, который, кстати, был для Горького важным автором.

Можно сказать и о том, что Сорель — это, вообще-то, автор, который, являясь политическим теоретиком, противостоит любой цельности, предопределенности и детерминизму в политике. Все это поколение было захвачено потоком времени, «калейдоскопом событий», о котором писал Беньямин. И расстановка тех или иных политических акцентов во многом связана с экспрессией.

Занятно, что, к примеру, политическая биография Сореля — она гораздо более сомнительна, чем даже все сюжеты Горького, связанные со сталинизмом.

Мне кажется, что в этом эмоциональном, и, может быть, отчасти эстетическом переживании политики есть очень многое и от личности Горького как писателя, и в принципе от типа восприятия, характерного для этой эпохи.

М. У.: Я, наверное, отвечу

И. К.: Так, а разве не он ее поставил?

М. У.: Да в

А. К.: Дима, пожалуйста?

Дмитрий Степанов (видеохудожник): У меня — одна ремарка и один вопрос. Ремарка простая. Кажется, что обсуждая Горького, мы обсуждаем того Горького, который, во-первых, отсутствует; во-вторых, тот Горький, который отсутствует, очень сильно пахнет болотом. Второе — вопрос: не кажется ли всем вам, что сейчас, помещая Горького в контексты определенные: Горький и космизм, Горький и Ницше, Горький и философия жизни, Горький и многое другое, — мы тем самым лишаем слова того Горького, который звучит в текстах, которые здесь лежат у каждого на стуле. В этих текстах Горький звучит как бы пять секунд словно товарищ и действительно имеет в большинстве некое коммуникативное свойство. Но когда Горький помещается в эти бесконечные контексты, где скачет означающее, переходит смысл, где мы бесконечно путешествуем в игровой ситуации, переходя от одного к другому, — мы, в

И. К.: В своем выступлении я как раз и постарался показать, что Горький всегда не полностью вписывается в эти перечисленные вами контексты. Его всегда довольно сложно «нормализовать», редуцировать к

Д. С.: Поясню вопрос. Вопрос связан с тем, что, когда мы постоянно говорим о контекстах, в которые вписан Горький, мы как бы находимся в отсутствии Горького. То есть мы его не представляем. Он не находится перед нами. Мы не чувствуем силу его художественного воздействия. Мы лишены Горького. Но мы имеем бесконечные контексты, где Горький связан с Ницше, где Горький связан с бесконечными философами, где… Задам новый вопрос каждому из вас: какое произведение Горького вы бы оставили в школьной программе и почему? И вот исходя из этого уже будет понятно, зачем мы его обсуждаем.

М. У.: Вопрос очень хороший. Когда мы предварительно встречались и обсуждали программу, я сказала, что я вижу смысл говорить о тех произведениях Горького, которые так или иначе связаны с Нижним Новгородом. Ну… решили в итоге несколько иначе, но идея данного формата отличается. Но дело в другом. Я в принципе считаю, что наши нижегородцы… Вот остановите на улице людей и спросите: а где вот Горький жил, а с чем связаны те или иные мемориальные доски… Иногда говоришь: «Дом Киршбаума» — «Ой, а что это такое, дом Киршбаума, это где?» — а это, между прочим, музей-квартира Максима Горького… И так далее. То есть, понимаете, я считала, что

И. К.: Так они же всегда изучались…

М. У.: А. Понимаете, вопрос о содержательной наполняемости программы сейчас решается волюнтаристски. Нас не спрашивают, что изучать. Это решается там, наверху. И я знаю, что в некоторых школах, например, читают-изучают «Несвоевременные мысли». У меня вот большое сомнение, что это нужно делать.

И. К.: Хм. А почему?

М. У.: А потому что еще учителя к этому не готовы. Надо воспитать еще поколение учителей, которые смогут преподать это так, как должно и нужно.

И. К.: А что с учителями не так?

М. У.: А что с учителями не так?! ЕГЭ по литературе вместо сочинения и устного экзамена, поэтому и студенты в плане знаний о Горьком никакие. А ведь в университет приходят еще лучшие.

И. Б.: Мне кажется, что вопрос о школьной программе — это вопрос о школе в принципе. О том, каким задачам служит школа и в чем смысл школьной программы по литературе. Если ее смысл — просто в том, чтобы воспитать законопослушного гражданина, то желательно бы вообще Горького из школьной программы исключить. Если смысл — в том, чтобы этого гражданина постоянно вводить в режим сомнения, режим несогласия со всем, что ему предлагается принять, как истину, то, безусловно, Горький должен присутствовать в школьной программе, как и вся традиция несогласия и критики, которая проходит через русскую литературу. Что касается произведений… Мне кажется, учитывая нашу реальность, учитывая вопрос о естественности или неестественности тех экономических отношений, в которых мы существуем, я бы сказал, что «Дело Артамоновых» — очень хороший роман для того, чтоб изучать в школе.

И. К.: «Фома Гордеев» еще.

И. Б.: Да, «Фома Гордеев», я согласен.

М. У.: Знаете, дело-то в том, что мы можем предложить все что угодно для изучения, но программа составляется на множественных связях с тем, что было, поэтому нужно очень хорошо подумать.

Зрительница: Я бы имела в виду те книги, которые будут для современного читателя полезны и которые он сможет понять.

М. У.: Цикл «По Руси». Предоставить школьникам право выбора…

А. Ф.: Вот тут как раз вспоминали, что кто читал в школе. Мне кажется, что «Фома Гордеев» — едва ли не идеальный пример «школьной» вещи, которая не отпугивает своими размерами, при этом непростая и чрезвычайно насыщенная. И, что для меня особенно важно, там хорошо раскрыт контекст нижегородской жизни — купеческой и не только. А вот «Песня о буревестнике», которую я

М. У.: Но это же часть «Весенних мелодий», есть целый цикл — «Весенние мелодии». А из них вот взяли и изъяли эту «Песню о буревестнике», но если ее читать в контексте…

И. К.: Я согласен с «Делом Артамоновых». Это еще и связано с нашим городом, потому что у нас возникла мифология такого радужного купечества, которое только и делало, что строило ночлежные дома, занималось благотворительностью и, смазав лампадным маслом волосы, благочинно пило чай на верандах… Мне кажется, это, мягко говоря, не соответствует всему богатству реальной действительности. А где бизнес? Где, собственно, дело? Где жесткая конкуренция? Стоило бы, наверное, еще и «Вассу Железнову» прочитать.

А. К.: Спасибо. А есть ли у

Евгения (сотрудник Литературного музея А.М. Горького): Можно реплику? Николай Александрович Бугров — было купечество не примасленное, не чаевничающее, настоящее наше купечество в конкретной исторической личности. Так что — вполне возможно такое!

Андрей Амиров (художник, социолог): К разговору о том, что мы теряем Горького или город, в котором он писал. Вот здесь, в современном Нижнем Новгороде — мне кажется, здесь очень закономерный процесс, связанный с тем, что… если слово «проект» использовать — это его проект. Благодаря Горькому Нижний Новгород стал другим, стал таким, каким во многом он является сегодня. Нельзя избегать влияния Горького на революционеров, социальных активистов, людей, которые думали о преображении социального пространства, в том числе конкретно в контексте Нижнего: площадь Острожная — стала площадь Свободы; это — один из самых ярких символов того, что Горький повлиял на тот ход пространственного значения и названия улиц, топонимики, и в целом — города. Отказаться от Нижнего Новгорода — это действительно его работа, поэтому искать его сейчас — это тоже значит Горькому… пытаться ему оппонировать, что ли.

А. Ф.: Я говорю не про оппонирование, а про расширение пространства смыслов. Очевидно, что площадь и улица Горького, а также «горьковские» таблички, которыми усеян город, — все это создавалось в то время, когда из широчайшего спектра горьковского наследия на первый план выдвигался главным образом его статус основателя соцреализма. Так вот, если мы сегодня расширим горьковский контекст, попытаемся найти новые сочетания, констелляции смыслов, у нас будет повод… конечно, не еще одну табличку повесить, а

Зритель: Можно комментарий? Вот в Нижнем Новгороде великолепно называются горьковские места, и сохранением этих мест и развитием этой темы занимаются все, кто так или иначе с ней соприкасается.

А. Ф.: Это прекрасно! (Смех в зале.) Но время не стоит на месте, и нам нужна новая работа в этом направлении, новые прочтения. То есть я знаю, что такая работа идет, и это действительно замечательно, но это не значит, что пространство этой работы не должно расширяться, находить новые формы и точки проблематизации.

А. К.: Давайте подведем некоторые итоги. Я попрошу участников дискуссии высказаться: либо собственные итоговые мысли, либо ответить на вопрос про актуальность Горького сегодня — в трех буквально словах.

И. Б.: Я хотел сказать, что очень благодарен всем за сегодняшнее обсуждение. На меня произвело большое впечатление то, как меняется объем представлений о писателе, когда о нем в принципе начинают говорить, его начинают обсуждать. И мне кажется, что именно это и создает ощущение продолжения жизни Горького, связанной не только с его творчеством, литературным наследием, но и с его идеями. Мне кажется, это было самое важное в сегодняшнем обсуждении. Конечно, многое осталось за кадром, очень о многом было сказано буквально в нескольких словах. Многие темы требуют большого, отдельного, серьезного обсуждения, в том числе и на…

М. У.: Горьковских чтениях?

И. Б.: Ну, Горьковские чтения — это встреча специалистов, встреча ученых, в то время как наша — скорее встреча читателей.

М. У.: Ну, никто не мешает, и в шестнадцатом году приглашаем всех присутствующих принять участие в Горьковских чтениях. В дискуссии — почему бы и нет?

И. Б.: И последнее — об одной очень важной теме, которую мы почти не затронули — это специфическое горьковское представление о марксизме. Я отлично вижу, как оба этих рассказа можно прочитать через марксистскую теорию отчуждения. И на самом деле это тоже, конечно, отдельный большой вопрос, насколько Горький был с ней знаком, потому что в тот момент, когда проходило его становление, когда на него оказывалось то или иное воздействие марксистских идей, сам круг этих идей был крайне ограничен. То есть не было молодого Маркса, не было «Экономико-философских рукописей», был переведен и издан только первый том «Капитала» и так далее, в русских социал-демократических кружках были популярны схематичные интерпретации Каутского и других теоретиков II Интернационала. Но сам дух, какое-то глубокое содержание не марксистской политэкономии, а именно марксистского метода, марксистской философии — оно очень сильно в этих текстах чувствуется, и прочтение этого марксизма у Горького для своего времени — чрезвычайно новаторское, радикальное, что заставляет подозревать его

М. У.: Очень хорошее у вас было добавление по поводу Острожной площади, которую переименовали в площадь Свободы. И я хочу заключить свое сегодняшнее словопрение тем, что напомню слова, которые Горький прочитал на стене своей камеры, когда сидел в Нижегородском остроге. «Помните: все живое — из клетки». А я бы хотела завершить — поставить знак восклицания. «Все живое — из клетки!» Как призыв. Отпустите меня, пожалуйста. (Смех в зале.) Прошу прощения.

А. К.: Спасибо Вам!

А. Ф.: Очень кратко скажу: вот как в городе есть перекрестки, какие-то информационные, человеческие потоки, которые сталкиваются друг с другом, смотрят друг на друга, взаимодействуют, так и пространство текстов Горького — это пространство противоречий, место столкновения различных смысловых импульсов. Не нужно, — мне кажется, об этом Илья и Игорь говорили, — не нужно лакировать эти противоречия, потому что они могут стать почвой для новых смыслов.

И. К.: Мне вчера попалось недавнее интервью Михаила Ямпольского, где он говорит, что никакого искусства не существует, а существуют различные антропологические практики. Мне кажется, что к текстам Горького именно так и стоит отнестись. Конечно, если мы остаемся в пространстве фетишизированного художественного жеста, то есть произведения, куда более интересные или более отвечающие нашему тонкому вкусу, чем вот эти крайне наивные сказки. Но если мы отнесемся к ним как к историческому свидетельству, как к определенному типу экспрессивности, одновременно и эстетической, и

Рассказы

Товарищ!

Сказка. Впервые напечатано в «Сборнике товарищества “Знание” за 1906 год»

I

В этом городе все было странно, все непонятно. Множество церквей поднимало в небо пестрые, яркие главы свои, но стены и трубы фабрик были выше колоколен, и храмы, задавленные тяжелыми фасадами торговых зданий, терялись в мертвых сетях каменных стен, как причудливые цветы в пыли и мусоре развалин. И когда колокола церквей призывали к молитве — их медные крики, вползая на железо крыш, бессильно исчезали в тесных щелях между домов.

Дома были огромны и часто красивы, люди уродливы и всегда ничтожны, с утра до ночи они суетливо, как серые мыши, бегали по узким, кривым улицам города и жадными глазами искали одни — хлеба, другие — развлечений, третьи — стоя на перекрестках, враждебно и зорко следили, чтобы слабые безропотно подчинялись сильным. Сильными называли богатых, все верили, что только деньги дают человеку власть и свободу. Все хотели власти, ибо все были рабами, роскошь богатых рождала зависть и ненависть бедных, никто не знал музыки лучшей, чем звон золота, и поэтому каждый был врагом другого, а владыкой всех — жестокость.

Над городом порой сияло солнце, но жизнь всегда была темна, и люди — как тени. Ночью они зажигали много веселых огней, но тогда на улицы выходили голодные женщины продавать за деньги ласки свои, отовсюду бил в ноздри жирный запах разной пищи, и везде, молча и жадно, сверкали злые глаза голодных, а над городом тихо плавал подавленный стон несчастия, и оно не имело силы громко крикнуть о себе.

Всем жилось скучно и тревожно, все были враги и виновные, только редкие чувствовали себя правыми, но они были грубы, как животные,-- это были наиболее жестокие…

Все хотели жить, и никто не умел, никто не мог свободно идти по путям желаний своих, и каждый шаг в будущее невольно заставлял обернуться к настоящему, а оно властными и крепкими руками жадного чудовища останавливало человека на пути его и всасывало в липкие объятия свои.

Человек в тоске и недоумении бессильно останавливался перед уродливо искаженным лицом жизни. Тысячами беспомощно грустных глаз она смотрела в сердце ему и просила о

Всегда было скучно, всегда тревожно, порою страшно, а вокруг людей, как тюрьма, неподвижно стоял, отражая живые лучи солнца, этот угрюмый, темный город, противно правильные груды камня, поглотившие храмы.

И музыка жизни была подавленным воплем боли и злобы, тихим шепотом скрытой ненависти, грозным лаем жестокости, сладострастным визгом насилия…

II

Среди мрачной суеты горя и несчастия, в судорожной схватке жадности и нужды, в тине жалкого себялюбия, по подвалам домов, где жила беднота, создававшая богатство города, невидимо ходили одинокие мечтатели, полные веры в человека, всем чужие и далекие, проповедники возмущения, мятежные искры далекого огня правды. Они тайно приносили с собой в подвалы всегда плодотворные маленькие семена простого и великого учения и то сурово, с холодным блеском в глазах, то мягко и любовно сеяли эту ясную, жгучую правду в темных сердцах людей-рабов, людей, обращенных силою жадных, волею жестоких в слепые и немые орудия наживы.

И эти темные, загнанные люди недоверчиво прислушивались к музыке новых слов,-- музыке, которую давно и смутно ждало их большое сердце, понемногу поднимали свои головы, разрывая петли хитрой лжи, которой опутали их властные и жадные насильники.

В их жизнь, полную глухой, подавленной злобы, в сердца, отравленные многими обидами, в сознание, засоренное пестрой ложью мудрости сильных,-- в эту трудную, печальную жизнь, пропитанную горечью унижений,-- было брошено простое, светлое слово:

— Товарищ!

Оно не было новым для них, они слышали и сами произносили его, оно звучало до этой поры таким же пустым и тупым звуком, как все знакомые, стертые слова, которые можно забыть и — ничего не потеряешь.

Но теперь оно, ясное и крепкое, звучало иным звуком, в нем пела другая душа, и

И чем глубже смотрели в светлую душу слова, тем светлее, значительнее и ярче казалось им оно.

— Товарищ! — говорили они.

И чувствовали, что это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы и связать их новыми узами, крепкими узами уважения друг к другу, уважения к свободе человека, ради свободы его.

Когда это слово вросло в сердца рабов — они перестали быть рабами и однажды заявили городу и всем силам его великое человеческое слово:

— Не хочу!

Тогда остановилась жизнь, ибо это они были силой, дающей ей движение, они и никто больше. Остановилось течение воды, угас огонь, город погрузился в мрак, и сильные стали как дети.

Страх обнял души насильников, и, задыхаясь в запахе извержений своих, они подавили злобу на мятежников, в недоумении и ужасе перед силой их.

Призрак голода встал перед ними, и дети их жалобно плакали во тьме.

Дома и храмы, объятые мраком, слились в бездушный хаос камня и железа, зловещее молчание залило улицы мертвой влагой своей, остановилась жизнь, ибо сила, рождающая ее, сознала себя, и

Дни были днями тоски сильных, тех, которые считали себя владыками жизни, ночи — каждая была как бы тысячью ночей, так густ был мрак, так нищенски скупо и робко сияли огни в мертвом городе, и тогда он, созданный столетиями, чудовище, питавшееся кровью людей, встал перед ними в уродстве ничтожества своего жалкой грудой камня и дерева. Холодно и мрачно смотрели на улицы слепые окна домов, а по улицам бодро ходили истинные хозяева жизни. Они тоже были голодны, и более других, но это было знакомо им, и страдания тела их не достигали остроты страданий хозяев жизни, не угашали огня их душ. Они горели сознанием силы своей, предчувствие победы сверкало в их глазах.

Они ходили по улицам города, мрачной и тесной тюрьмы своей, где их обливали презрением, где наполняли души их обидами, и видели великое значение труда своего, и это возводило их на высоту сознания священного права быть хозяевами жизни, законодателями и творцами ее. И тогда с новой силой, с ослепительной ясностью встало перед ними животворящее, объединяющее слово:

— Товарищ!

Оно звучало среди лживых слов настоящего как радостная весть о будущем, о новой жизни, которая открыта равно для всех впереди — далеко или близко? Они чувствовали, что это в их воле, они приближаются к свободе и они сами отдаляют пришествие ее.

III

Проститутка, еще вчера полуголодное животное, тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо придет к ней и грубо купит подневольные ласки за мелкую монету,-- и проститутка слышала слово это, но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить его. К ней подходил человек, каких она не встречала до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей языком близкого:

— Товарищ!

И она смеялась тихо и застенчиво, чтобы не заплакать от радости, впервые испытанной заплеванным сердцем. На глазах ее, вчера нагло и голодно смотревших на мир тупым взглядом животного, блестели слезы первой чистой радости. Эта радость приобщения отверженных к великой семье трудящихся всего мира сверкала всюду на улицах города, и тусклые очи его домов наблюдали за нею все более зловеще и холодно.

Нищий, которому вчера, чтобы отвязаться от него, бросали жалкую копейку, цену сострадания сытых,-- он тоже слышал это слово, и оно было для него первой милостыней, вызвавшей благодарный трепет изъеденного нищетой, жалкого сердца.

Извозчик, смешной парень, которого седоки толкали в шею, чтобы он передал этот удар своей голодной усталой лошади,-- этот много раз битый человек, отупевший от грохота колес по камню мостовой, он тоже, широко улыбаясь, сказал прохожему:

— Довезти, что ли, товарищ?

Сказал и испугался. Подобрал вожжи, готовый быстро уехать, и смотрел на прохожего, не умея стереть с широкого, красного лица своего радостной улыбки.

Прохожий взглянул добрыми глазами и ответил, кивнув головой:

— Спасибо, товарищ! Я дойду, недалеко.

— Эх ты, мать честная! — воодушевленно воскликнул извозчик, завертелся на козлах, широко и радостно мигая глазами, и

Люди ходили тесными группами по тротуарам, и, как искра, между ними все чаще вспыхивало великое слово, призванное объединить мир:

— Товарищ!

Полицейский, усатый, важный и угрюмый, подошел к толпе, тесно окружившей на углу улицы старика-оратора, и, послушав его речь, не торопясь проговорил:

— Собираться не дозволено… расходитесь, господа…

И, помолчав секунду, опустил глаза в землю и тише добавил:

— Товарищи…

На лицах тех, которые выносили это слово в сердцах своих, вложили в него плоть и кровь и медный, гулкий звук призыва к единению,-- на их лицах сверкало гордое чувство юных творцов, и было ясно, что та сила, которую они так щедро влагают в это живое слово,-- неистребима, неиссякаема.

Уже где-то против них собирались серые, слепые толпы вооруженных людей и безмолвно строились в ровные линии,-- это злоба насильников готовилась отразить волну справедливости.

А в тесных, узких улицах огромного города, среди его безмолвных холодных стен, созданных руками неведомых творцов, все росла и зрела великая вера людей в братство всех со всеми.

— Товарищ!

То там, то тут вспыхивал огонек, призванный разгореться в пламя, которое объемлет землю ярким чувством родства всех людей ее. Объемлет всю землю и сожжет, и испепелит злобу, ненависть и жестокость, искажающие нас, объемлет все сердца и сольет их в единое сердце мира,-- сердце правдивых, благородных людей, в

На улицах мертвого города, созданного рабами,-- на улицах города, в котором царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу его над собой и злом мира.

И в смутном хаосе тревожной, безрадостной жизни яркой, веселой звездой, путеводным огнем в будущее сверкало простое, емкое, как сердце, слово:

— Товарищ!

Туман

Эскиз. Впервые напечатано в журнале «За рубежом», 1934, номер 6 от 25 февраля

Город окутан желтовато-серой сыростью, её можно бы сравнить с мокрым дымом, если б такой дым был возможен. В пяти шагах от человека сырость кажется настолько густой, даже плотной, что там, впереди, уже не может быть воздуха, он — уничтожен этой грязной влагой. Но в неё входишь, как во всякий иной туман, только дыхание затруднено и обессилены глаза. Все звуки огромного города странно слиты в глуховатый, обесцвеченный, тусклый шум; лишь изредка ревут автомобили, ещё реже слышишь голоса людей, и это, может быть, только потому, что их — ждёшь. Медь колокола утратила плавность своего звучания, не замирает медленно, как всегда, а прерывается, точно после каждого удара колокольню накрывают шляпой; гудок парохода звучит уныло, как будто пароход устал или боится плавать в тумане.

Выкатываются из тумана, исчезают в нём потные «такси», экипажи и лошади как будто смазаны маслом, отсыревшие люди странно молчаливы, они шагают встречу друг другу, подняв воротники пальто, сунув руки в карманы, вытянув шеи вперёд, — шагают с быстротой, которая намекает на стремление избежать катастрофы. Туман заключает их в полупрозрачный пузырь, и человек в этом пузыре — точно желток в белке яйца.

Две старухи прижались к сырой стене дома и пробуют раскрыть большой чёрный зонтик; ткнули концом его в бок низенького толстого человека, он зарычал, а старухи, точно механические игрушки, одновременно и однообразно взмахнув руками, затряслись, заговорили фразами из одних междометий.

Стены домов, стёкла витрин покрыты мокрой пылью. Всё вокруг кажется мягким, точно сделано из грязноватых льдин и — тает. Воображение настраивается фантастически: может быть — неожиданно для астрономов — взорвалось солнце, расплавило мёртвую луну, она потекла, жидкая масса её охладилась до температуры парного молока, — окутала землю газоподобной, удушливой влагой, и земля охвачена непонятным разуму процессом влажного тления. Этот огромный город миллионов людей уже начал плавиться, и скоро его камень, стекло, металл, дерево — весь он беззвучно потечёт ручьями густых, мутных жидкостей, они тоже начнут испаряться, превращаясь в

Но люди города этого легко разрушают тёмную игру взволнованного воображения. Прежде всего отрезвляет полисмен — монументальное, отлитое из одного и того же материала существо, действующее механически спокойно и уверенно. Полисмен одинаков на всех улицах, и почтительно удивляешься силе, с которой культура «аристократической расы» — наиболее энергичных грабителей мира, обесчеловечивая людей, достигает «единства во множестве».

Мощный рычаг порядка, рука полисмена, вызывает из тумана и отправляет в туман экипажи, автомобили, возы товаров и убеждает, что для города этого ещё не пришло время гибели. К дверям домов и магазинов, полных света и сухого тепла, подплывают автомобили, из них выходят слишком прямолинейные или чрезмерно округлённые джентльмены в цилиндрах, в шляпах разнообразных форм; джентльмены элегантно и властно подают руки изящным леди; со смехом и восклицаниями, которым не откажешь в музыкальности, женщины, с брезгливыми гримасками на фарфоровых личиках, касаются красивыми ножками влажного асфальта и керамики панелей. Магазины проглатывают их, точно обжоры устриц.

Как много в этом городе обуви, одежды, белья, шляп, мехов, кожаных изделий, чемоданов, сигар, трубок, тростей, посуды, принадлежностей для рыболовства, охотничьих ружей, игрушек для детей и для взрослых, часов, золотых вещей, самоцветных камней! Ослепительно много. И все вещи так могущественно блестят, что вопрос о праве леди и джентльменов пользоваться ими меркнет в этом соблазнительном блеске.

Особенно разнообразны и обильны запасы пищи. Её разнообразие внушает мысли о прогрессе гастрономии, развитии кулинарного искусства, об изысканности разума желудка людей высокой культуры. За стёклами витрин гастрономических магазинов гордо красуются дары всего мира, всех стран, морей, озер, лесов, рек. Свежее, копчёное, соленое, консервированное мясо, рыба, раки, дичь, овощи, фрукты, пряности, соусы, сыры, колбасы, пирожные, конфекты, печенья, торты, шоколад, какао — всё это собрано, вероятно, в тысячах тонн, и всё это леди и джентльмены должны пережевать, переварить, превратить в удобрение земли…

По безлюдной улице, застроенной однообразными домами в три этажа, по три, по четыре окна в каждом этаже, — по безлюдной улице сквозь туман быстро шагает длинноногий человек в костюме шотландца: шапочка с двумя лентами сзади, рыжая, сильно потёртая куртка с оторвавшейся заплатой на локте правой руки, коротенькая юбка до колен, ноги от колен до щиколоток — голые, на ступнях — огромные растоптанные башмаки. Под мышкой у него — волынка, он прижимает её левым локтем к боку, красные пальцы его рук неслышно барабанят по ладам дудок, волынка тенористо и надсадно поёт какую-то весёлую мелодию, басовая дудка вторит ей однотонным, глуховатым гулом. Лицо музыканта серое, костлявое, скулы обострённо торчат, натянув кожу туго, до красных пятен, конец хрящеватого носа прячется в сердито ощетиненные рыжие усы, подбородок тоже густо покрыт медно-красной щетиной. На этом лице из глубоких глазниц необыкновенно резко выделяются глаза. Голубоватые зрачки как бы плавают на поверхности воспалённых белков, — плавают, сверкая, и хочется назвать эти глаза раскалёнными. Музыкант делает восемьдесят три быстрых шага под окнами четырёх домов, затем возвращается на угол богатой улицы и снова, с настойчивостью безумного, пошатываясь, идёт назад, колышется оторванная заплата на локте его, точно стремясь оторваться. Надув щёки, шевеля усами, он наполняет кожу волынки воздухом, затем, оторвав дудку от губ, надсадно кашляет и плюёт, не переставая шагать, — шагает он потому, что полисмен запретил нарушать музыкой покой благополучных людей, стоя под их окнами, но на ходу он может играть: подданные короля Великобритании, классической страны компромиссов, — свободные люди. Музыкант кашляет, плюёт сгустками тёмной крови, и, как будто не желая растаптывать кровь свою подошвами грязных башмаков, он плюёт не на панель, а на потные, жирные стены нижних этажей. Не кажется, что он делает это намеренно, но ждешь, что, сделав ещё десяток шагов, он свалится с ног от голода и усталости.