По волнам чьей-то памяти

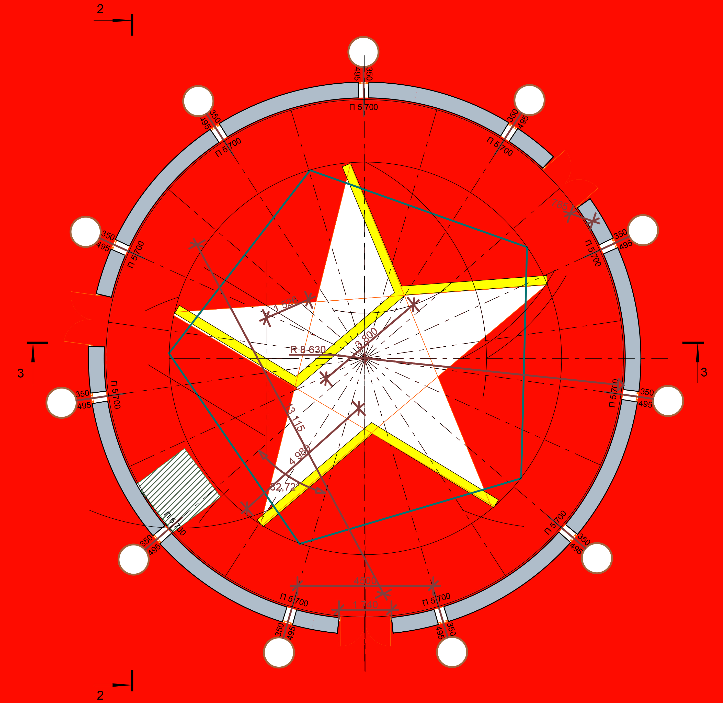

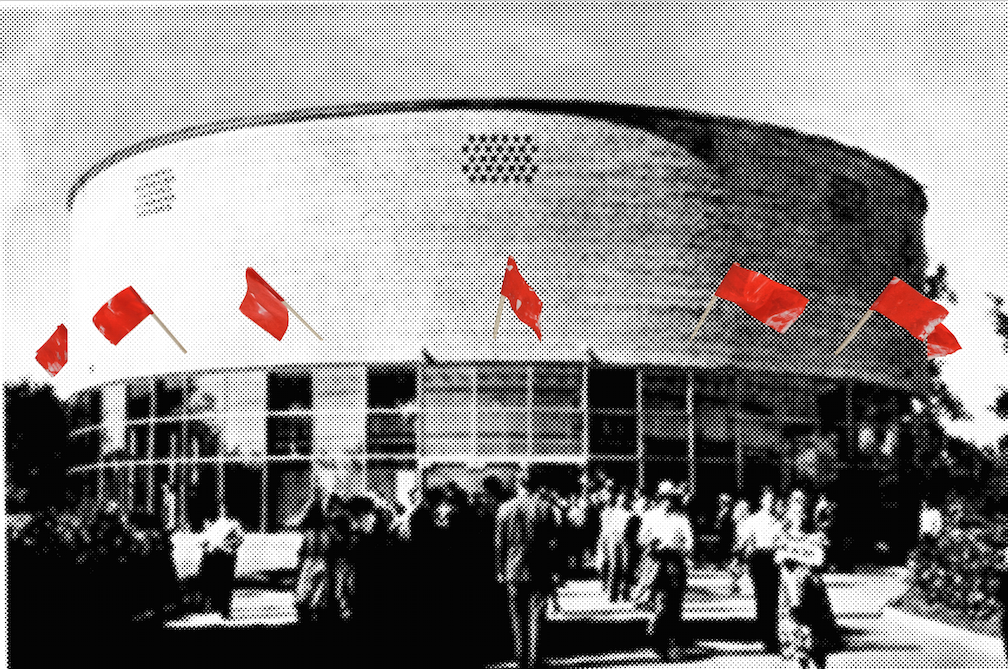

23 сентября в «Круговой панораме» на ВДНХ откроется специальный проект биеннале «Кинотеатр повторного фильма» (кураторы: Александра Паперно, Наталья Нусинова, Екатерина Иноземцева), который объединит работы художников Натальи Вициной, Дмитрия Гутова, Таисии Коротковой, Александры Паперно, Светланы Шуваевой и Евгения Юфита. К выставке мы публикуем текст философа Елены Петровской о живописи, кино и механизме воспоминания.

«Здесь нельзя говорить об упадке. В эпоху упадка еще сохранялось воспоминание о достижениях прошлого, чувство вины, сознание собственной неполноценности». Таково прямое сообщение, исходящее от одной из работ Дмитрия Гутова, которая вполне могла бы украсить выставку под названием «Кинотеатр повторного фильма». Мы не станем гадать, какую именно эпоху (если не упадка) имел в виду художник, тем более что его сентенция — или спекуляция — явно ограничена тем, что представлена в виде живописного холста, демонстрирующего фактурную игру со способом написания — почерком или же шрифтом. Эта связь — живописи и неживописного высказывания — сама по себе очень верна, поскольку сразу же ограничивает и возможные претензии со стороны художника. Не секрет, что сегодня все подвиды искусства, все изобразительные языки лишены неповторимости своих выразительных средств. Это и называется коротким «the post-medium condition», в котором приставка «пост-» имеет отношение не столько к потребности в периодизации, которая, как мы знаем, непреодолима, сколько к констатации простого и очевидного факта: искусство, которое по-прежнему различается своим материалом (его никто не отменял), совершенно лишено какой бы то ни было специфики, определявшейся раньше как «сущность». В эпоху «после упадка» никакой «сущности» нет.

Именно поэтому живопись вынуждена, нет, не мимикрировать, а искать свой язык на стороне — в той области, которая всегда искусством презиралась, но которая с некоторых пор стала нашей наипервейшей реальностью — в области технической, технологической. Еще сравнительно недавно философы оплакивали технику как то, что мешает увидеть просвет в бытии, поскольку отдаляет от опыта его прямого осмысления. Но сегодня приходится признать: техника и связанный с нею мир коммуникативных образов и являются нашей «первой» природой. И поэтому «опустошение» искусства — утрату им неповторимости выразительных средств при сохранении разнообразия материалов — никак нельзя считать постигшим его угасанием. Напротив, только отказавшись от притязаний на неповторимость, только растворившись в обыденности и неразличимости очередного коммуникационного средства (вспомним аббревиатуру «СМИ»), оно нам может рассказать об изменениях, которые происходят и с нами. И тут уместно вернуться к приведенной в начале сентенции: в эпоху «после» не сохраняется никаких воспоминаний — о величии, вине, неполноценности и проч. Это не значит, что на смену памяти пришла амнезия. Это значит, что механизм воспоминания радикальным образом меняется. Вспоминает только фильм. Наша память устроена по принципу просмотра фильма, который — даже если это происходит впервые — содержит в себе повторение. Попробуем с этим разобраться.

Участники выставки как будто демонстрируют общность в одном — в чувстве ностальгии. Это легко прочитывается в знаках советского, присутствующих во многих работах и принимающих вид как прямых отсылок к советскому кинематографу, так и мотивов «былых достижений» — покорения космоса, связи жизни и искусства в авангарде советского времени, памяти о соцреалистических шедеврах. Но в самих этих знаках не больше убедительности, чем в соседствующей с ними пустоте — комнат, изображенных на картинах, или кадров пейзажей, в соединении которых уже ничего не прочитывается. В самом деле, все это стертые знаки. Память пытается приноровиться к ним, оттолкнуться от них, но они ей ни о чем не говорят. И дело здесь не в том, к какому поколению принадлежит зритель или художник. Да и вообще, речь не идет о достоверности. Знаки эти всегда недостаточны прежде всего потому, что они не предназначены для индивидуальной расшифровки. Эти знаки, во всей своей стертости, взывают к коллективу зрителей. Вернее так: они показывают нам, насколько наша память зависит от других — насколько доступ в прошлое мы получаем только через других и в содружестве с ними.

Но этого мало. Недостаток личного воспоминания всегда можно было компенсировать хроникой, описывающей события, в которых человек принимал участие наряду с другими людьми. Иначе говоря, личное беспамятство восполнялось групповым воспоминанием. Теперь же мы не вправе пользоваться этой оппозицией: индивидуальное — (все)общее. Технологическая эпоха в искусстве означает только одно: мы начинаем с общего, которое и является основой всякой индивидуализации. То есть если мы и помним, то только сообща. Мы всегда уже вместе, в том числе в своих воспоминаниях. При этом нужно понимать, что объект воспоминания не является «вещью», за которую все мы хватаемся столькими руками, помогая удержаться на поверхности или ему, этому объекту, или же самим себе. Объект воспоминания — чаще всего нечто неопределенное, некоторый прочерк, откуда и берется ностальгия. Мы испытываем смутное влечение к тому, что сами не переживали, что существует в лучшем случае в виде разрозненных или руинизированных знаков. И чем более стертыми и необязательными они являются, тем устойчивее наша привязанность к ним.

Конечно, изменение характера коллективной памяти можно связать с утратой чувства истории, явлением, обычно ассоциируемым с приходом постмодернизма и присущих ему повсеместных практик опосредования. Вместо устных и письменных свидетельств исторических событий — поток образов, симулирующих прошлое, которое прочитывается именно как стилизация. Мода, антураж (дома, машины, обстановка комнат) и даже так называемая «атмосфера» — все это видимые знаки, по которым мы и узнаем о том, что имеем дело с прошлым, неважно близким или более далеким. А поставщиком этих знаков выступает, естественно, кинематограф. Иными словами, вхождение в опыт «своего» прошлого сегодня опосредовано универсальным языком кинематографа, как и аффективным опытом других. Мы помним через материю фильмов; более того, как зрители мы помним только вместе. Или не помним. Но это, строго говоря, явления одного порядка. Дело немного усложняется, когда зияние или пробел не столько преходящи, сколько становятся условием самой нашей памяти. Это можно понимать как травматический опыт, который нельзя «запомнить» по определению: сознание делает все, чтобы подвергнуть его вытеснению, и тогда он возвращается с отсрочкой, как правило, в виде симптома. Но это можно понимать и куда менее драматично: есть события-призраки, от которых и остается одна только коллективная память — они слишком расплывчаты, слишком незначительны, чтобы стать частью большого исторического нарратива или обрести какой-то иной «иконический» статус.

Вот эти события-призраки и создает по преимуществу кинематограф. Мы окружены ими со всех сторон, они образуют нашу чувственную плоть — и мы их не помним. Мы их не помним как раз потому, что они стоят к нам так близко: невозможно помнить свое дыхание, свои двигательные реакции, свои телесные автоматизмы. Это память, которая напоминает инструментальную в том смысле, что она помогает выживанию. Именно поэтому так трудно выделить ее объект — он не имеет самостоятельной, «эстетической», ценности. Это не искупительная память Марселя Пруста, позволяющая преодолеть время или узнать об истинном значении утраченных вещей. Это память, которая повторяется структурно. Наше удовольствие от кинематографа — и наша любовь к нему — обусловлены во многом узнаванием, только это не имеет отношения ни к достоверности переживаемого зрелища, ни к его соответствию какой-то объективной (скажем, «внешней») реальности. Узнается не знакомое, а неизвестное, и узнается именно благодаря тому, что кинематограф образует разделяемое поле чувственности, в котором соучаствуют зрители, в остальном предельно разобщенные — на других площадках в игру мгновенно включаются национальные, социальные, языковые и прочие различия. Кинематограф — это инструмент настоящего эксперимента и познания. Будучи предельно общим, он и обнаруживает способы последующей индивидуализации: это открытие нового в том, что отталкивается от заведомо неуникального.

Можно выразиться более определенно: наша память сегодня и есть кино, за нас — нами — помнят фильмы. Это не означает, что кинематограф отнимает память у зрителя, что зритель передоверяет ему не только способность помнить, но и сам материал воспоминаний. Когда-то Жак Деррида попытался разместить кино в промежуточном пространстве между общностью (сообществом) и удовольствием от индивидуального переживания. Да, говорил он, я нахожусь в зрительном зале вместе с другими, и именно коллектив входит в определение фильма, но все равно я переживаю обособленно, отдельно от других. Добавим к этому различие между массой как потребителем кинематографа и ее трансформацией в просмотровом зале, где, согласно Деррида, переопределяется — «нейтрализуется» — сама социальная связь. В этом можно усмотреть своего рода диалектику индивидуального и общего, где всегда есть спасительное место для феноменологии (кино), в центре которой располагается индивидуальное сознание. Но кинематограф безразличен к индивидуальному. И дело, на наш взгляд, не в пересечении многочисленных «призрачных» проекций: каждый переносит-де на экран что-то свое, глубоко личное, а все вместе эти проекции соединяются в общее изображение. Дело, иными словами, не в резонансе отдельных трансферов. Скорее, можно говорить о том, что кинематограф — это вынесенная вовне чувственность современного человека, что только из кино он может узнать, как он по-настоящему устроен — как сделаны его желания, эмоции, вкусы, предпочтения и проч. И самое главное — как функционирует память.

От Пруста мы можем позаимствовать идею непроизвольности воспоминания: память не является достоянием вспоминающего, он не распоряжается ею по своему усмотрению. Спровоцированная запахом, звуком, осязательным или зрительным впечатлением, память застает нас врасплох. Такая память не инструментальна в узком смысле и имеет отношение к аффектам. Аффекты всегда располагаются вовне: их можно понимать как триггеры воспоминаний, как бы прикрепленные к поверхности вещей, а можно и более строго — как сами изменения, или переходы от одного состояния вещи к другому. Говоря о том, что кинематограф и есть наша аффективная память, мы хотим сказать, что именно здесь, в пространстве онейрических образов, где приостановлена инстанция сознания, зритель узнает о мире, частью которого является. Это мир сил и взаимодействий, множества взаимодействующих сил, и человеческое сознание — лишь одно из частных и ограниченных его проявлений. Мы погружаемся в память, как в кино, в кино, как в память — здесь, в сцеплении видимых образов, открываются новые связи, новые возможности и регистры восприятия. Кино настойчиво учит одному — недостаточности исторически изменчивых изобразительных кодов. В то же время оно неизмеримо больше, чем простая комбинация фантазмов. Оно — сам мир, где человеческое и, конечно, память находятся в постоянном изменении, только наблюдатель (зритель) воспринимает это изменение через повтор.

Елена Петровская

Со всеми материалами к выставке можно познакомиться на сайте Сinemaofrepeatfilm.ru.