Тимоти Мортон. Искусство в эпоху асимметрии: Гегель, объекты, эстетика

Тимоти Мортон — британский философ и теоретик литературы, сторонник объектно-ориентированной онтологии. Помимо философии Мортон пишет либретто для оперы, снимает документальное кино об экологии и занимается совместными проектами с певицей Бьорк. Данное эссе посвящено попыткам осмыслить искусство через призму гегелевских лекций об эстетике. Это приводит к открытию новой эпохи эстетики, которую Мортон называет «эпохой асимметрии».

В этом эссе я утверждаю, что мы вступили в новую эпоху эстетики, сформированную текущим экологическим кризисом. Эту новую эру можно предсказать, используя лекции Гегеля об эстетике. Но по причинам, которые я излагаю, Гегель сам бы её не предсказал.

Философский подход Гегеля интуитивно привлекает занимающихся теорией литературы, и меня в их числе. С самого начала изучающих литературу студентов учат, что у текстов есть рассказчики и эти рассказчики отличаются от авторов. Например, у текста может быть не быть единого автора, или даже автора человека. Можно обнаружить текст написанный гигантскими буквами на поверхности Марса или чаинками на дне чайника. У всех текстов, даже таких как эти, есть рассказчики.

Две основные вещи, которые определяет рассказчик: точка зрения (или точки) и позиция субъекта (или позиции). Что такое точка зрения достаточно очевидно — это ответ на вопрос «Кто или что есть рассказчик?». Обладает ли рассказчик всеведением или вездесущностью? Имеет ли он пол, расу или класс? Ведётся ли рассказ от имени персонажа истории? Или персонажей? И так далее.

Осознать понятие позиции субъекта несколько сложнее, но в такие моменты изучение литературы (или других гуманитарных предметов) становится действительно интересным. Если бы кого-нибудь заставили свести всё, чем мы занимаемся как

В двух словах, в понимании Лакана (или Альтюссера) это то послание, которое несёт литературная теория. Студенты приходят на курс по литературной теории с ожиданием того, что они могут заставить любой текст значить что угодно. Преподаватели литературной теории регулярно получают эссе о деконструкции, которое в таком ключе её совершенно неверно истолковывает. Это то, что мы могли бы обозначить как дотеоретический настрой. Нужно оканчивать курс по литературной теории с пониманием того, что не только интерпретация текста связана большим количеством несубъективных ограничений, но и позиция для вас была предварительно установлена самим текстом. Как будто на карте с маленькой красной стрелкой, которая говорит, что «Вы здесь».

Гегель сделал великую догадку о том, что идеи появляются в связке с настроем — другими словами в идеях зашифрованы позиции субъектов. Способность помыслить идею как таковую зависит от определённого настроя того, кто мыслит. То есть если гегельянка хочет дискутировать с вами, она совершенно не оспаривает истинность содержимого ваших утверждений. Она переходит кратчайшим путём к позиции субъекта, которую скрывает ваши идеи и имеет дело с ней. Например, сказав «welfare» (социальное обеспечение) вы пробуждаете целую массу настроев; если назвать его «social security» (социальная безопасность) всё совсем по-другому. Гегельянку не интересует спор с важностью поддержки бедных людей. Она бросается прямо на шейную вену, то есть настрой, который концепция «welfare» провозглашает.

Фокусирование внимания на позиции субъекта идеи обезоруживает. Позиция субъекта оказывается бессознательным идеи, её индивидуальностью как таковой. И здесь у нас есть подсказка из психоанализа, что индивидуальность, то каким образом мы представляемся другому, возникает неосознанно. То есть когда внимание фокусируется на позиции субъекта, идея теряет свою действенность. Вы собираете идею и настрой, который она скрывает в связку.

А эта связка, в свою очередь, сама по себе идея. И угадайте что? Так как все идеи скрывают настрои, эта связка не исключение. Теперь гегельянке предстоит разбираться с этой новой идеей. И так далее. В этом суть диалектики. Таким образом, философия это история философии, а не мнимое проявление идей во времени. И это тот временной характер, который внутренне присущ мышлению как таковому. В частности, у него нет задней передачи. Мышление относится к будущему. Это означает, что идеи ещё не знают того, что они кодируют.

У идей по Гегелю есть структурная нестабильность, их внутреннее отличие от самих себя, отражаемое в разрыве между идеей и настроем, который она скрывает. Кроме того, идеи — археологическое свидетельство существования хотя бы одной вещи, которая не идея: людей у которых были эти идеи. Идеи не парят в пустоте, их проживают феноменологически — поэтому, конечно, Гегель назвал свою историю настроев, которые скрывают идеи Феноменологией Духа. Например, существуют идеи людей об искусстве. Эти идеи скрывают настрои. И связки из таких идей и настроев структурно нестабильны и пошатываясь двигаются вперёд открывая будущее. История эстетики Гегеля — история того как идеи людей о том, что такое искусство кодируют настрои и устанавливают нестабильные конструкции, которые преобразуются в свежие идеи и настрои. История искусства Гегеля имеет три периода: символизм, классицизм, романтизм. Как утверждает Гегель, мы можем проследить историю в соответствии с тем, как у человека развились настрои по отношению к объектам искусства: картина, холст, стена пещеры, ручка, тематика и так далее. Идеи, касающиеся этих объектов, скрывают настрои, внутренний дух искусства как таковой. Если сказать коротко, гегелевская история эстетики — история о постепенном освобождении этого духа из самой материи, которую он использовал, чтобы понять себя. А далее философия превосходит искусство, когда дух становится слишком тяжёлым, чтобы объекты могли его воплощать.

(Я использую слова «дух» и «духовный» вместо «субъект» и «субъективный». Во-первых, потому, что Гегель их использует. Во-вторых, потому что сейчас им присуща некоторая провокационность. И

Я не гегельянец в том смысле, что я не телеологический мыслитель. Я не верю в то, что у истории того, что Гегель называет духом, есть конец, или даже предсказуемая точка окончания — в самом деле, возможно, что Гегель и сам не был в такой степени теологическим и непреклонным, как некоторые его представляют [1]. И я не разделяю взгляды Гегеля на недостатки символического, классического и романтического периода. В действительности, я намерен применить что-то вроде гегельянского подхода к Гегелю

Почему мы можем сказать, что всё ещё находимся одной ногой в романтическом периоде? Этот факт подтверждается живучестью самого гегельянства. Славой Жижек, например, может написать эссе, озаглавленное «Возможно ли сегодня всё ещё быть гегельянцем?»[2]. У гегельянского анализа искусства есть бессознательная часть, которая только сейчас выходит на свет. Этот выход означает приближение конца романтического периода — длинного пути «изм»-ов самый всеобъемлющий из которых — консюмеризм. С конца XVIII он сопровождался наступлением модернизации, подъемом промышленного капитализма и вызванным им геологическим сдвигом который теперь мы называем антропоцен. То есть тот факт, что мы сейчас находимся в геологической эре в которой люди оказывают прямое влияние на основание земной реальности. 1790 был знаменательным годом в антропоцене, когда слой углеродных материалов от промышленности начал появляться в верхних слоях земной коры, от глубоких озер до Арктики.

Решающий момент в наступлении антропоцена возник в 1945 году, когда тонкий слой радиоактивных элементов был отложен в земную кору. Новый экологический период, в который мы сейчас вступаем, известен в геологии как Великое Ускорение (Great Acceleration). Я называю его временем гиперобъектов, ниже я объясню почему. В этом новом периоде появляется новый, непредвиденный (как я утверждаю, непредвиденный Гегелем) период искусства. Этот период искусства я называю асимметричным периодом, так же по причинам, которые я изложу далее. Утверждение о том, что существует четвёртый период, логически допустимый в рамках подхода Гегеля, но при этом непосредственно им не предсказанный, противоречит теологическому взгляду. Этот четвёртый период всего лишь ещё один момент, а не конечная точка.

Кроме того, я не гегельянец в том, что касается онтологии. Я отношу себя скорее к школе объектно-ориентированной онтологии, при этом сохраняю навыки работы с деконструкцией, а до того я относил себя к марксистам. В частности, я реалист, а не идеалист. В этом смысле я

Тот факт, что философия сейчас думает о путях выхода из диады Кант-Гегель, очень важен, когда мы входим во время гиперобъектов. Я не думаю, что это случайность. Я верю, что это момент когда не-люди (nonhumans), наделённые сознанием или нет, вступают решающий контакт с людьми, даже с теми людьми, которые живут под чарами современности, капиталистического корреляционизма и технологий. То, что мы видим сегодня в терминах эстетики — это деконструкция гегельянского мышления об эстетике. Деконструкция, или словами Хайдеггера, деструктурирование, в соответствии с имплицитными свойствами реальности, пространства уникальных объектов которое надвигается на нас. Пространства, мышление о котором некоторые из нас называют экологическим сознанием или экологическим мышлением [4].

Пройдёмся через философию эстетики Гегеля, зная, что она тоже скрывает некоторые настрои, не последнее место из которых занимает романтическое предчувствие конца истории, в котором мы все как будто нарядились непонятно для чего, «прекрасные души» в пустом супермаркете тревоги [5].

Гегель прослеживает историю периодов искусства на основе диалектической эволюции настроев по отношению к различным вещам — таким вещам как тематика, материал, условности и так далее. Но поскольку Гегель утверждает, что история заключена внутри мышления, мы можем увидеть, что три периода, которые он выделяет, воспроизводятся в любом процессе, связанном с человеческой креативностью. Другими словами, символическим периодом не обязано быть так-называемое восточное искусство; классический период не обязан ограничиваться Древней Грецией; романтический период — христианской эрой и так далее [6]. Несмотря на попытку создать великое романтическое повествование (а для Гегеля романтизм действительно имеет форму истории), Гегель не может удержать жутковатое и угрожающее осознание присутствия не-человеческих сущностей. Даже у Гегеля, объект, который будто бы только играет роль чистого листа того, чтобы разворачивалась человеческая драма, начинает вибрировать и двигаться со своей жутковатой силой.

Для этого есть очень простая причина: существуют не-человеческие существа и они действуют сами по себе. Достаточно очевидно сказать это сейчас, в момент экологического сознания. Важно здесь не то, что Гегель «ошибался», а то, что он был настолько неспособен думать эту мысль. Это не значит, что Гегель не имел ни малейшего представления, о том, что были такие вещи, как ручки метлы или попугаи: его тексты полны не-человеческих существ; например, звук для него сам по себе обладал своего рода способностью действовать. Скорее, дело в том, что для Гегеля такие сущности не более чем эпизодические актёры в драме (человеческого) субъекта.

Сделаем теперь краткий экскурс по этапам искусства Гегеля.

1: Символический период [7]

В этом периоде объекты превышают искусство. Субстанция искусства (статуи, инструменты, краска) превышает его содержание. Это эра фетишизма (с точки зрения империалистического носителя просвещения) или анимизма, или, как говорит Гегель, примитивного «художественного» пантеизма [8]. Множество материалов и средств искусства превосходит его духовное наполнение, которое, как говорит Гегель, ещё далёко от своего подлинного воплощения. Поэтому тысячи изображений сами по себе кажутся «несоответствующими» [9]. Этот период терпит коллапс. Почему? Потому что когда люди могут иметь дело с объектами и исследовать их, они узнают больше и о них, и о себе.

Символический период это в первую очередь «восточное» искусство, со всем его нагромождением озадачивающих (для Гегеля) форм. Идея «бурлит и бродит» в формах искусства символического периода, производя, например, многообразие форм будд и индуистских богов [10]. Такое искусство нерефлексивно, оно указывает на мышление, но не достигает его [11]. Здесь Гегель, конечно, европоцентристский империалист par excellence. Что меня интересует в этой конфигурации — это именно гегелевский империализм. Он просто неспособен видеть духовное содержание неевропейского искусства, то что это не просто глупое шоу, в ожидании того как придёт реальное содержание со стороны.

Давайте немного притормозим и подумаем об этом настрое Гегеля. Из всего мира вещей — и всех периодов, которые Гегель выделяет, Восточное искусство кажется ближайшим к миру не-человеческих сущностей: у него нет своего внутреннего смысла. Это чем-то отличается от утверждения о том, что только люди имеют способность самостоятельно действовать. Как нам напомнил бы беглый просмотр «Философии природы» Гегеля, в мире есть множество различных не-человеческих сил и действующих сущностей.

Важно отметить, что природа оказывается внешней по отношению к самой себе: она сама не знает себя [12]. Только позднее, когда люди поймут, что идеи отличаются от вещей, и гораздо позднее, когда я (Гегель) приду рассказать эту историю, не-человеческие вещи обретают смысл. Нету ли в этом настрое некоторого сознания перевёрнутости? А именно, того, что существуют не-человеческие существа, которые могут соответствовать или нет нашим проекциям на них? Конечно, в этой мысли есть что-то убедительное, когда мы, люди, вступаем в экологическую эру. Когда я размышляю о символическом периоде, кажется, что наличие смысла зависит от человеческого присутствия, и, в то же время, как будто человеческое присутствие не имеет отношения к смыслу [13]. В настрое Гегеля по отношению к символическому периоду есть внутренняя нестабильность. Эта нестабильность будет усиливаться по мере того как мы приближаемся к рассуждению о нынешней экологической эре в извращённо гегельянских терминах.

2. Классический период

В этом периоде есть место, которое «в самый раз» как в сказке «Три медведя» (Goldilocks sweet spot) в котором объекты и дух идеально и с совершенной симметрией подобраны друг к другу [14]. Гегель видит идеальное воплощение этого в искусстве древней Греции. Почему этот период терпит коллапс? Потому что, в итоге, люди начинают слишком много знать. Кажется, что художественные формы классического периода безупречно выражают внутреннее содержание, настолько, что нет разрыва между формой и содержанием, но это только это ускользающая иллюзия. Временной характер неотъемлем от понимания — время, как утверждает Кант, это лишь последовательность сменяющих друг друга мыслей. В конечном счёте, заклятие снимается.

В этом периоде человеческая креативность как бы танцует с нестесняемой радостью, формируя всё согласно своей воле, так что кажется, что вещи отражают её идеально — «the human form divine» (божественная человеческая форма) словами Уильяма Блейка [15]. Но у этой креативности есть головокружительный внутренний аспект: для позднейшего времени классическое искусство, непременно выглядит как тяга к повторению, механическая попытка отбиться от фундаментальной тревоги внутреннего пространства. Есть успокаивающие механизмы, с которыми мы сталкиваемся в неоклассической музыке Баха или Пахельбеля, например, музыки вызывающей воспоминания или, в

Более того, разве радость придания формы бесконечно пластичному миру вещей не оказывается в значительной степени насилием? Гегель кажется немного соблазнённым этим насилием, садистским оживлением фуги или сонаты, или (ближе к его примерам) скульптурой с её достойным спокойствием, которая как будто оторвала камень от его собственной борьбы и поместила его в небесный холл безмятежных зеркал, где он идеально отражает «human form divine» Блейка. Беззаботное бракосочетание классической формы и содержания на алтаре человеческого смысла теперь, в более экологическую эпоху, больше напоминает вынужденную свадьбу, где одна сторона — не-человек, безропотно подчиняется воле другой.

3. Романтический период

В этом периоде дух превосходит объекты; содержание искусства превосходит его субстанцию. Бесконечное внутреннее пространство открылось [16]. Никакой внешний объект не оказывается адекватным, чтобы выразить это внутреннее пространство, поэтому искусство должно теперь говорить об успешном провале воплощения внутреннего мира. Философия двигается вперёд, пока искусство может только ошибаться лучше (ирония).

В свою очередь романтический период, как и периоды до него терпит коллапс. Но почему? У Гегеля романтический период испаряется и становится концом искусства. Но я утверждаю, что искусство не испаряется, даже в соответствии с некоторой гегельянской логикой. Это не предсказано у Гегеля, более того, как я считаю, это непредсказуемо в соответствии со строгим гегельянством. Коллапс романтического периода — это не испарение в ничто, а скорее коллапс

Гегель фантазирует, что это период, когда философия перехватывает инициативу у искусства, так как искусство больше не справляется с chōrismos (гр. «разрыв») между объектами и духом. Искусство должно рассказывать историю о своей неспособности рассказывать историю о духе. Ирония тогда становится доминирующим оттенком искусства, основанного на головокружительном осознании зазора между духом и материалами искусства. В романтическом периоде Потустороннее пропадает и появляется снова только теперь в людях. Бог умирает и спускается на землю воплощённый в Иисуса Христа. Настоящее христианское искусство теперь возможно, ещё лучшее, чем готические соборы и Мессия Генделя, в том, как оно представляет похожесть реальных других людей. «Вот Старый Мореход…» как Колридж начинает свой шедевр с жутковатой похожести незнакомца [17]. Для Гегеля всё с этого момента пронизано темой иронии и вызывающих головокружение незнакомцев (strangers) — людей-незнакомцев [18]. Он забыл добавить (медленно, но верно это доходит до людей), что эта странность не нечто особенное или хотя бы принципиально человеческое. Ещё он забыл добавить, что думать о смерти Потустороннего значит представлять сущность вещей прямо здесь как материю — получается своеобразное возвращение к Аристотелю. Это ирония иронии как таковой. Бездна субъекта выкатывает красную ковровую дорожку для прибытия чудовищного нового вида материи.

Здесь есть своеобразная диалектика хозяин-раб, или что Хайдеггер назвал бы борьбой между Миром и Землёй [19]. Чем больше у вас пейзажей, которые передают субъективность предполагаемого зрителя, тем больше у вас деревьев, гор и воды. Чем больше вы выражаете свою измученную душу, тем больше краски вам нужно. Путь «изм»-ов — романтизма, реализма, импрессионизма, экспрессионизма… — это ещё и история о появления не-человеческих сущностей в том пространстве, которое казалось до того свободным от них. Сама по себе неудача не-человеческих сущностей в выражении человеческой глубины — это то, что позволяет им появиться. Их появление мы исследуем сегодня под заголовком новые важнейшие среды (emergent critical environments).

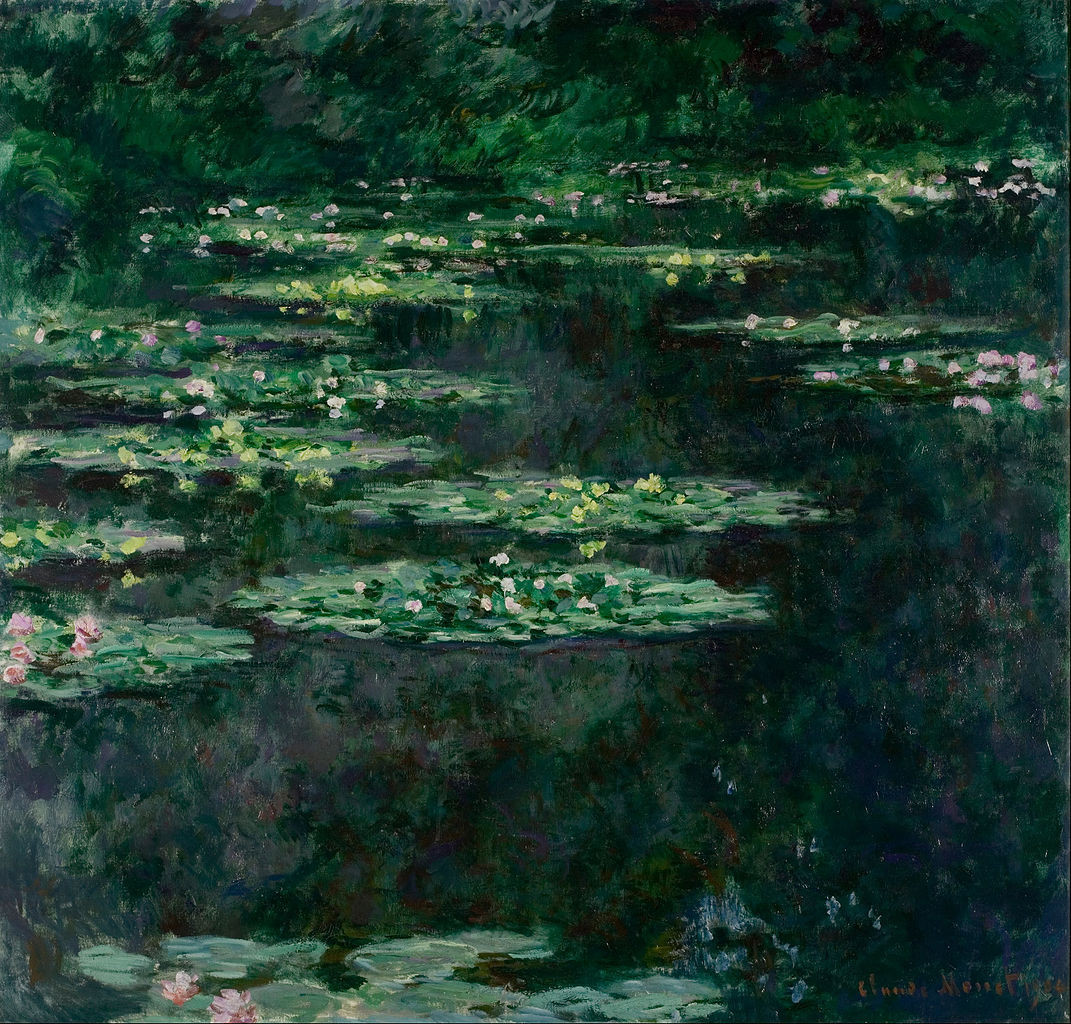

Сознание как таковое, и это великое открытие романтического периода, также часть этого освободительного повествования. Подумайте о цикле «Кувшинки» Клода Моне — конечно, то что Моне рисует — это не кувшинки как таковые, но рябь пространства между ними, пространство, которое на самом деле материя — вода. Эйнштейновское пространство-время это тоже открытие того, что пространство это не просто «пустая коробка». Интенциональное сознание Гуссерля (недопонятая и оклеветанная идея) в большой степени то же самое. Когда я думаю о

4. Асимметричный период

Методом Делёза, в котором мы толкаем философию сзади, чтобы её тошнило невыразимыми секретами, мы можем представить четвертый момент, который я называю временем асимметрии [20]. Теперь подумаем о текущем периоде эстетики. О периоде, который начал развиваться с начала Великого Ускорения. Развиваться из структурной нестабильности, заключавшейся в романтическом периоде. На этом этапе содержание искусства превосходит его субстанцию в том, что мы каждый день узнаем все больше о реальности (благодаря науке). Но, с другой стороны, субстанция искусства превосходит содержание (месть объектов). Несимметричная конфронтация между человеком и

Когда мы сравниваем асимметричный период с гегелевскими тремя стадиями искусства, мы находим значительные параллели и повторения. Асимметричный период похож на символический в том, что мир объектов имеет огромную силу и ясность. Мы знаем, что у нас есть следы ртути и радиации в наших телах. Мы знаем, что гравитационные волны от Большого Взрыва распространяются через наши тела. Но асимметричный период глубоко непохож на символический в том, что знание и наука идут навстречу объектам во всём их бесконечном многообразии — от квантов до гипотетических шрамов, оставленных другими вселенными на границах нашей собственной; от запутанных фуллеренов до глобального потепления; от гуманоидов и гоминидов; от гоминини* до слизевиков, которые могут самостоятельно выходить из лабиринтов. Асимметричный период похож на символический в том, что такие предметы, как капли краски Поллока, теперь освобождают себя от человеческого мира. Но есть отличие в том, что у людей стало больше знаний.

Асимметричный период похож на классический период в том, что в них есть одинаковое соответствие действенности между духом и объектами. Но асимметричный период сильно отличается от классического в том, что тут никоим образом нет такого баланса, чтобы было «в самый раз». То с чем сталкивается наша внутренняя бесконечность — это равная и противоположная внешняя бесконечность. Или, что ещё больше пугает, бесконечное разнообразие бесконечностей — трансфинитное множество, которое больше чем обычная пара и, возможно, неизмеримо большое, по-настоящему бесконечное в Кантовском смысле. В этом смысле возвышенный анализ видит чистое пространство как квант, то есть как единицу, неспособную к дальнейшему делению [21]. Безусловная свобода человеческого существа сталкивается с бесконечной свободой разлагающегося листка, упавшего в канаву.

Асимметричный период похож на романтический период в том, что всё ещё есть ирония. Но теперь есть отличие, так как объекты теперь не будут просто рупором (abat-voix) субъективности человека. Асимметричный период похож на романтический в том, что дух огромный и переусложнённый. Как Перси Шелли говорит «Нам недостает творческой способности, чтобы воссоздать в воображении то, что мы знаем» [22]. И воссоздать то какой мир мы знаем. Но асимметричный период глубоко отличается от романтического периода, потому что дух больше не ведёт в этом танце. Это объекты, а не человеческий настрой по отношению к ним. Под этим я имею в виду то, что человеческий настрой теперь инфицирован изнутри объектностью объектов. Почему?

Есть две абсолютно уникальные особенности четвертого периода. На этом этапе появляется «странный незнакомец» (strange stranger) [23]. Мы возвращаемся к некоторому анимизму первого периода, но sous rature («под знаком» вычеркивания): анимизм. В асимметричном периоде открывается будущее будущее: будущее без нас. Будущее, в котором такой объект как радиоактивные отходы существует дольше, чем возраст таких мест, как пещера Шове с её палеолитическими картинами. Будущее, в котором в ходе эволюции появятся разумные аллигаторы-альбиносы, которые делают свои романтические фильмы о наскальных рисунках [24].

То что мы теперь видим — это то, что не-люди тоже содержат бесконечное внутреннее пространство. Некоторые из нас готовы предоставить право на существование этой внутренней бесконечности некоторым видам мыслящих существ. Некоторые всем мыслящим существам. Некоторые — всем живым организмам (это была моя позиция в книге «Экологическая мысль»). А некоторые идут ещё дальше и без вопросов предоставляют его всем не-людям. Это — сторонники объектно-ориентированной онтологии, в числе которых я теперь оказался. Я не вижу никакой существенной причины, почему то, что я называю «странный незнакомец» в книге «Экологическая мысль» не может быть применимо к любой сущности: камины, облако Оорта на границе Солнечной системы, фламинго и куски свинины, гниющие в мусорном ведре. Так как живые организмы сделаны из

Таким образом, то с чем мы сталкиваемся в асимметричном периоде — это бесконечности повсюду. Вселенная внезапно заполнена ТАРДИСами — всё больше внутри, чем снаружи. Люди — один из этих ТАРДИСов, но также и кристаллы соли, цунами и 12 дюймовые пластинки с техно. Теперь вы видите, что существуют различные степени сопротивления тому, чтобы предоставлять всем сущностям право на ту же самую базовую онтологическую конфигурацию, что и у людей. Некоторые люди всё ещё ведут себя как субъективностный эквивалент хранителей Зала славы рок-н-ролла, бережливо предоставляющие внутреннее пространство некоторым высшим приматам или кому-то ещё. Другие совсем сдались, я включаю себя в их число.

Это как будто не-люди, наконец, внедрились в человеческое социальное, психическое и философское пространство с различной степенью успеха. Авангард этого внедрения был сделан тем, что я называю гиперобъектами. Гиперобъекты — объекты, которые в значительной степени рассредоточены в пространстве и времени по сравнению с человеческими масштабами [25]. Они иммерсивные (многонаправленные), феноменологически вязкие сущности. Мы существуем внутри них как цветы их ветвистых деревьев. Мы оказываемся психологически, социально, эстетически и политически приклеенными к ним, когда бы ни, куда бы мы ни пошли.

Один из таких объектов, который я много исследовал — это глобальное потепление. Предположим, вы решаете, что, чтобы справиться с глобальным потеплением, нужно отправиться на Марс, тогда вы отправляетесь на Марс, всё ещё под влиянием глобального потепления. И что оказывается? Когда вы прилетаете туда, необходимо создать для себя атмосферу, управлять — и у вас та же самая проблема только больше. Это тема трилогии «Марс» Кима Стэнли Робинсона [26].

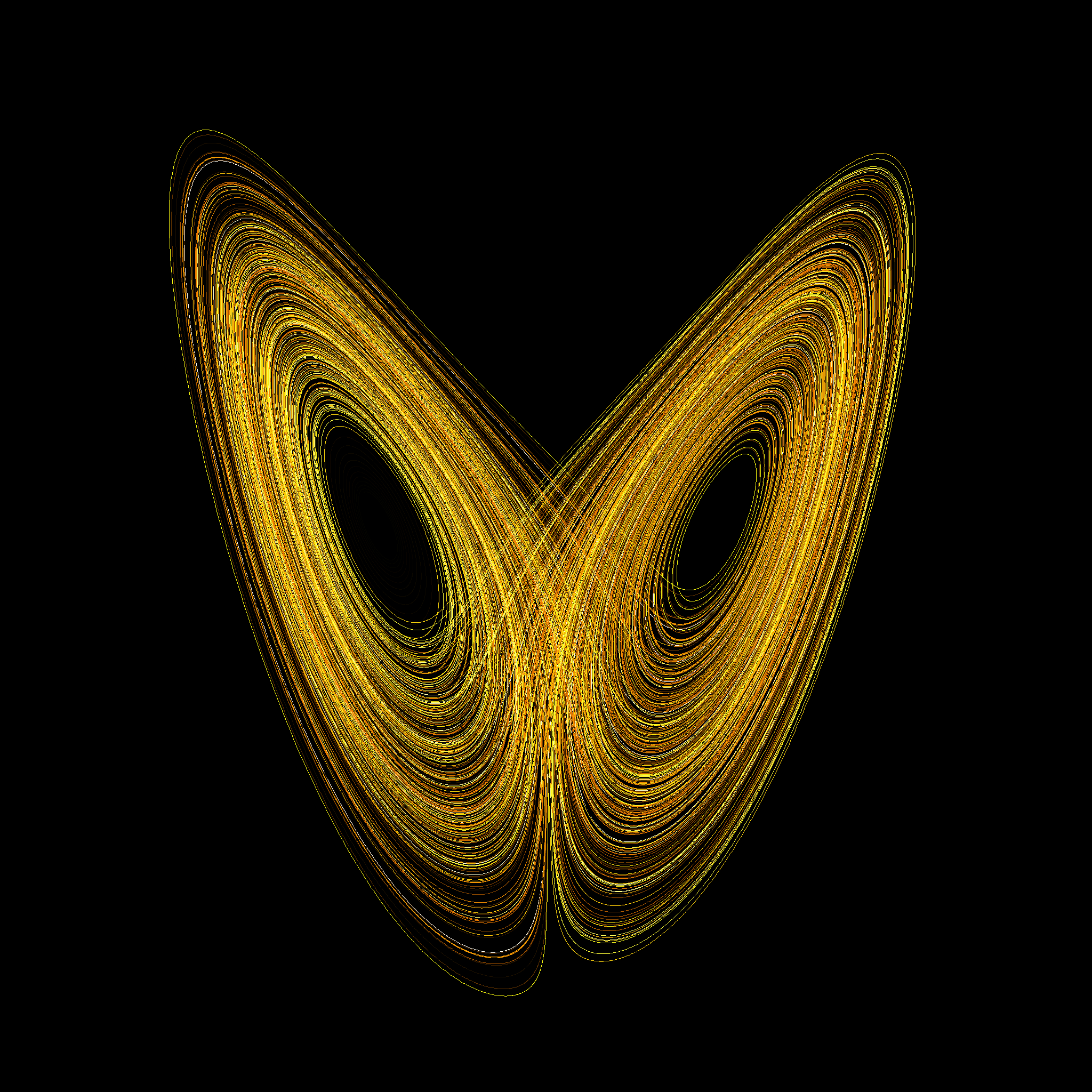

Гиперобъекты синхронизируются и рассинхронизируются с человеческими временными и пространственными масштабами, так как они занимают пространство с значительно большим количеством размерностей. Посмотрите на аттрактор Лоренца, первый из найденных странных аттракторов — он был найден в попытках моделировать фазы погоды. Аттрактор Лоренца живёт в многомерном пространстве, в котором каждая точка — явление погоды в 4-х мерном пространстве-времени. Рассмотрим эволюцию — гиперобъект, которого мы прямой результат. Пространство возможностей эволюции возмутительно огромное. Карта векторов в этом пространстве имела бы порядок размерности практически немыслимо огромный для людей. При этом мы не можем раздумать мысль об эволюции.

Эти сущности, которые я называю гиперобъектами, открываются в эпоху современности: экономические силы, бессознательное, эволюция, биосфера, глобальное потепление. Сначала мы обнаруживаем их нашими инструментами, потом мы осознаём, что мы внутри них, потом они врезаются в социальное, психическое и эстетическое пространство. Это то, что такое на самом деле экологическое сознание — и чего эко-хиппи не заметили.

Представление о гиперобъектах отличается от того, что Кант, возможно, неправильно назвал коперниканской революцией: когда человеческое сознание и власть помещают в центр вселенной. Гиперобъекты намного больше похожи на коперниканскую революцию, в том смысле, в котором её сделал Коперник. Они принуждают нас сосуществовать с огромным пленумом (plenum) не-людей в первом смысле слова пленум, как «заполненное пространство» из знаменитой фразы Паскаля о тишине и спокойствии межзвёздного пространства и ужасе, который оно вызывает**. Чем больше мы знаем, чем больше объектов, тем больше объектность объектов приближается к тому «что?» и «как?» мы знаем. То есть теперь мы сталкиваемся с этой огромностью не как с пустым пространством, но как с пленумом. У Эммануэля Левинаса есть такая фраза про космос, которая тут уместна: когда я смотрю на звёзды, я осознаю, что меня ищут обитатели межзвёздных пространств [27]. Не существует пространства, нет абстрактного «другого». Только подумайте о том, что произошло с пространством на полпути между нами и временем Канта (1900). Существует пространство-время — производное свойство больших объектов, наполненных всевозможными квантами, давящими на нас как фигуры на картине Джеймса Энзора.

В этой объектно-ориентированной вселенной, не существует фона, который сам по себе не был бы объектом, как почтовый адрес Стивена Дедала в книге Портрет художника в юности Джойса:

Стивен Дедал

Приготовительный класс

Клонгоуз Вуд Колледж

Сэллинз

Графство Килдер

Ирландия

Европа

Земля (The World)

Вселенная. [28]

Таким образом, нет мира, нет горизонта: фон это только чувственное впечатление от некоторого реального объекта. Это по-настоящему конец мира. Вот что значит жить во время гиперобъектов.

Искусство асимметричного периода имеет три свойства:

(1) Демоническая сила

(2) Лицемерие

(3) Сотрудничество между людьми и

Разберёмся с ними по одному.

(1) Искусство как демоническая сила

Искусство в асимметричном периоде становится тем, что Сократ в диалоге Ион называет настройкой, сонастройкой или передачей демонической силы*** [29].

Платон представляет поэтическое вдохновение как электромагнитное поле (Ион). Пришло время, чтобы мы вытащили эту эстетику как старинную машину на ещё одну поездку. Благодаря физике, после 1800 года у нас есть целая вселенная волн: электромагнитное, гравитационное и квантовое. Ещё есть такие волноподобные явления как аттракторы Лоренца (такие многомерные объекты как гиперобъекты должны быть волноподобными). Настройка в этом отношении — это буквально сонастройка объекта искусства (голоса, дыхания, инструмента) с физическими волнами.

Такие волны частично или полностью нелокальные. В масштабах меньше электрона, например (10^-17 см)****, есть огромный океан пространства, вплоть до планковской длины (10^-33 см) и, возможно, до ещё меньших размеров (струны). Кажется правдоподобным, что пространство-время эмерджентное свойство объектов размером более 10^-17 см [30]. Это означает, что объекты меньшие этого масштаба встречаются буквально «повсюду». Это если мы считаем, что квантовая теория говорит нам что-то о реальности, а не просто действует как корреляционистский инструмент. Но даже в более приземлённом смысле уже Фарадей и Максвелл представляли электромагнитные поля, пронизывающими всю вселенную. То же самое можно сказать и о гравитационных полях. Они никогда полностью не обнуляются. Мы наблюдаем реликтовое излучение из «начала» вселенной на наших телевизорах, когда видим белый шум на экране и так далее. То есть мы сталкиваемся с нелокальными явлениями.

Искусство становится настройкой глубины резкости этих полей. Гений больше не то что ты есть, как в романтическом периоде, но

Хайдеггер утверждает, что каждая сущность действительно что-то передаёт таким образом, как описано в Ионе. Я никогда не слышу ветер сам по себе, только ветер в дымоходе, ветер на деревьях или, в данном случае, воздушную массу, сжимающуюся и расширяющуюся, когда Атлантический океан нагревается и остывает [32]. Разве это не похоже на то, что утверждает Перси Шелли в «В защиту поэзии»? Шелли размышляет об эоловой арфе. Эолова арфа была ветряной арфой, очень популярной в семьях восемнадцатого века, как сейчас популярны колонки Bose и iPod. Меня забавляет воображать персонажей Джейн Остин, слушающими звуки в стиле Sonic Youth, которые исходят от этих арф, когда они подстраиваются к ветру, который дует над ними, когда они лежат на подоконнике в летний день. Кольридж написал стихотворение «Эолова арфа», в котором он воображает, что вся органическая природа — серия таких арф, а Шелли делает что-то похожее, допуская что каждое разумное существо похоже на одну из этих арф. Мы настраиваемся на окружающую среду, затем настраиваемся на нашу настройку — это называется мышлением, поэтому Шелли создал физикалистскую модель мышления, возможно, основанную на материалистических теориях разума, возникших под влиянием недавнего открытия человеческой нервной системы.

Но Хайдеггер заходит ещё на один шаг дальше, подразумевая, что каждая сущность во вселенной эолова арфа. Каждый объект модулирует все остальные объекты. Ртуть в термометре рассказывает мне о моей температуре тела. Фотоны, ударяющие в мой зрительный нерв, рассказывают мне о ртути. Преобразователи в моих ушах рассказывают мне о волнах давления, переводя их в электрохимические сигналы, которые я слышу как звук. Отпечаток в форме динозавра в окаменелой грязи рассказывает мне о динозавре, который шел по грязи. Компьютерная модель рассказывает мне о глобальном потеплении.

Эта «эолова» передача — искусство, в котором всё построено из

(2) Лицемерие

У лицемерия есть два компонента: (а) слабость и (б) ирония.

(а) Слабость. Объекты (все 1 + n из них) онтологически предшествуют искусству этого периода, а форма и содержание искусства теперь асимметричны. Благодаря современной науке сейчас мы очень много знаем о реальных сущностях. И все же именно

(б) Ирония. Ирония сталкивает нас не с головокружительной антиреалистической пропастью, напротив она близко знакомит нас с 1 + n уже существующими объектами. Ирония — это канарейка в угольной шахте гиперобъекта, симптом, который существовал даже во время романтического периода. «Испытывать перипетии этой жизни — это как будто тонуть в стеклянном пруду» [33]. Ирония — это опыт полной искренности, состояния окутанности гиперобъектом, как Иона в ките, но осознавая себя частью его пищеварительной системы. Ирония — сосуществование без центра или края. Экологическое искусство, которое пытается удалить иронию, пытается «развидеть» то, что открылось в романтическом периоде. Это невозможно, и попытка это сделать опасна и регрессивна. Нужно осознать, что для настоящего экологического мышления ирония не

(3) Искусство как сотрудничество между людьми и не-людьми

Пункты (1) и (2) и их научные основания (мы знаем о глобальном потеплении, гравитационных волнах и так далее) приводят к тому, что у нас появляются знания, необходимые для понимания объектов меньшего масштаба — объектов средних размеров, таких как картины и стихи. Теория относительности влияет и на карандаши и профессоров, летящих на большой высоте над Землей. Если вы пишете стихотворение, вы заключаете сделку с бумагой, чернилами, программным обеспечением для обработки текстов, деревьями, редакторами и воздухом (и так далее). Более того, если учесть пункт (2), возникает вопрос, не будет ли стихотворение о глобальном потеплении способом, которым гиперобъект распространяется в человеческие уши и библиотеки? И учитывая пункт (1), даже стихотворение, которое не связано с глобальным потеплением, происходит внутри гиперобъекта — и поэтому оно, в некотором смысле, функция этого объекта.

Теперь, поскольку есть реальные объекты и поскольку сама причинность — это преобразование энергий (в стиле эоловой арфы), или перевод одного объекта терминами другого, так как причинность относится именно к области эстетики, то, если мы так считаем, некоторые такие переводы будут лучше других. Чем они будут лучше? Каким-то образом они настраиваются на объект более мощным, более убедительным, более показательным способом.

Как бы выглядела идеальная настройка? Это было бы похоже на смерть. Когда объект идеально настраивается к другому, он становится тем объектом или наоборот. «Это было так красиво, что я чуть не умер». Кантианская красота уже сонастройка между двумя существами, субъектом и объектом, где субъект обнаруживает нечто удивительное: он способен иметь опыт вне оболочки своего эго. Красота — это то, что появляется, когда объект и его настройка подходят так плотно, что они сплавляются друг с другом, в

Иэн Томпсон пишет: «Основное в чём Хайдеггер возлагает надежду на искусство …, заключается в том, что произведения искусства могли бы выявлять и помогать обрести новое понимание бытия сущностей, буквально «постмодернистское» понимание того, что значит быть сущностью» [34]. Похоже на то, что не-люди начали исполнять это желание Хайдеггера. Асимметричный период перестраивает то, что мы думаем о предыдущих периодах. В частности, теперь ясно, что романтический период был не просто моментом, когда дух вырос из своих сапог. Это был также период, в котором новые среды возникли в гуманитарных науках и искусстве. И что это за среды? Это не что иное, как

Перевод с английского Владимира Малинина

Примечания:

Впервые опубликовано в Morton, Timothy. “Art in the Age of Asymmetry: Hegel, Objects, Aesthetics,” Evental Aesthetics 1, no. 1 (2012): 121‐142. Оригинал текста — здесь. Перевод публикуется с разрешения автора.

1. В качестве ценного контраргумента, см. Fredric Jameson, The Hegel Variations: On the Phenomenology of Spirit (New York: Verso, 2010).

2. Slavoj Žižek, “Is It Still Possible to Be a Hegelian Today?” in Levi Bryant, Graham Harman and Nick Srnicek, eds., The Speculative Turn (Melbourne: re.press, 2011), 202–223.

3. См. Steven Shaviro, “Kant and Hegel, Yet Again,” http://www.shaviro.com/Blog/?p=991, доступ 7 октября 2011.

4. Timothy Morton, The Ecological Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).

5. Термин прекрасная душа введён Гегелем: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel’s Phenomenology of Spirit, tr. A.V Miller, analysis and foreword by J.N. Findlay (Oxford: Oxford University Press, 1977), 383–409.

6. Hegel’s Aesthetics: Lectures on Fine Art, tr. T.M. Knox, 2 vols. (Oxford: The Clarendon Press, 1975), 1.100–101, 1.299–300. В этом отношении прекрасны замечания Гегеля о податливости символизма (1.362–375, 1.393–395); также его блестящие замечания (1.324) о живучести символизма в католицизме и параллели с буддизмом, «ламаизмом».

7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Introductory Lectures on Aesthetics, tr. Bernard Bosanquet, intro and commentary Michael Inwood (Harmondsworth: Penguin, 1993), 82–84; Aesthetics, 1.300, 1.303–322.

8. Hegel, Introductory Lectures, 83.

9. Hegel, Introductory Lectures, 83.

10. Hegel, Introductory Lectures, 83; Aesthetics, 1.408.

11. Hegel, Aesthetics 1.319, 1.322–325, 1.347–354, 1.378, 1.421‐422.

12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophy of Nature: Encyclopedia of the Philosophical Sciences (1830), tr. A.V. Miller, foreword J.N. Findlay, 3 vols. (Oxford: Oxford University Press, 2004), 2.9, 2.13–14, 2.17–19, 2.24, 2.28.

13. Я благодарен Джоанне Демерс за то, что она обратила моё внимание на это.

14. Hegel, Aesthetics, 1.301, 1.427–442.

15. Hegel, Introductory Lectures, 84–85. William Blake, “The Divine Image,” line 11, The Complete Poetry and Prose of William Blake, ed. David V. Erdman (New York: Doubleday, 1965; revised 1988).

16. Hegel, Introductory Lectures, 85–86; Aesthetics, 1.301–302, 1.516–529.

17. Hegel, Introductory Lectures, 90, 92–93; Aesthetics, 1.505, 1.519–522, 1.530–539. Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, in Coleridge’s Poetry and Prose, ed. Nicholas Halmi, Paul Magnuson and Raimona Modiano (New York: Norton, 2004).

18. Hegel, Aesthetics, 1.243–244, 1.438, 2.994.

19. Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art,” Poetry, Language, Thought, tr. Albert Hofstadter (New York: Harper and Row, 1971), 15–87.

20. Brian Massumi, “Translator’s Foreword: Pleasures of Philosophy,” Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, tr. Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), ix–xvi (ix).

21. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, tr. Werner S. Pluhar, intro. Patricia W. Kitcher (Indianapolis: Hackett, 1996), 216, 234, 242, 254, 298, 459, 463.

22. Percy Shelley, “A Defence of Poetry”, in Shelley’s Poetry and Prose, ed. Donald H. Reiman and Neil Fraistat (New York and London: W.W. Norton, 2002), 530. Перевод — З. Александрова. Перси Биши Шелли. Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. Драмы. Философские этюды М., “Рипол Классик”, 1998.

23. Timothy Morton, The Ecological Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010), 14–15, 17–19, 38–50.

24. Это косвенная ссылка на странную коду из “Пещеры забытых снов” Вернера Херцога (IFC Films, Sundance Films, 2011).

25. Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. U of Minnesota Press, 2013. Большое количество лекций о гиперобъектах доступно по ссылке http://ecologywithoutnature.blogspot.com/p/talks‐archive.html, доступ 7 октября 2011.

26. Kim Stanley Robinson, Red Mars (New York and London: Bantam, 1993), Green Mars (New York and London: Bantam, 1994), Blue Mars (New York and London: Bantam, 1997).

27. Emmanuel Levinas, Otherwise than Being: Or Beyond Essence, tr. Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1998), 116.

28. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (New York: Huebsch, 1922), 11–12. Перевод — М.Богословская-Боброва. Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. М., “Терра”, 1997.

29. Plato, Ion, tr. Benjamin Jowett (New York.: C.Scribner’s Sons, 1871), доступно по ссылке http://classics.mit.edu/Plato/ion.html, доступ 7 октября 2011.

30. Petr Horava, “Quantum Gravity at a Lifshitz Point,” arXiv:0901.3775v2 [hep‐th], доступно по ссылке http://arxiv.org/abs/0901.3775, доступ 7 октября 2011.

31. Felix Hess, Air Pressure Fluctuations (Berlin: Edition RZ, 2001).

32. Heidegger, “Origin” 26.

33. Chögyam Trungpa, “Instead of Americanism Speak the English Language Properly,” The Elocution Home Study Course (Boulder: Vajradhatu, 1983).

34. Iain Thomson, “Heidegger’s Aesthetics,” in Edward N. Zalta, ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), http://plato.stanford.edu/entries/heidegger‐aesthetics/, доступ 7 октября 2011. См. также Iain Thomson, Heidegger, Art, and Postmodernity (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

Примечания переводчика:

*Гоминиды — (лат. Hominidae) семейство прогрессивных приматов, включающее людей; гоминини — (лат. Hominini) триба подсемейства гоминины семейства гоминиды.

** «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает» («le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie» — Blaise Pascal, Pensées).

*** «Хорошие поэты передают нам (внушённое им) от богов» (Ион — перевод Вл. С. Соловьева, М.С. Соловьева и С.Н. Трубецкого, 1899.).

**** Понятие размера электрона можно определить через то, как частица ведёт себя в реакциях рассеяния. 10^-17 см — это экспериментально установленное верхнее ограничение на размер электрона — см., например, Dymnikova, I., Ulbricht, J., & Zhao, J. (2001, April). Limits on sizes of fundamental particles and on gravitational mass of a scalar. In AIP conference proceedings (Vol. 564, No. 1, pp. 239-246). AIP.