Сэди Плант. Сходясь с будущим

Виртуальный секс был определён как «безопасный и при этом грязный» и возведён в ранг воплощения бестелесного удовольствия — секс без контакта, без выделений, в зоне тотальной автономии. Безопасная среда, свободная от побочных эффектов и осложнений реального полового акта: от передающихся заболеваний, зачатий и абортов, и от печальных обязательств эмоциональной нужды. Замкнутый контур, герметичное «иное место», виртуальное пространство, доступное по желанию. Если его технические исследования и разработки всё ещё подпитываются такими утопическими ожиданиями, то одновременно есть ощущение, что киберсекс оказывается анти-климатичным ещё до начала — заранее окрашенным разочарованием.

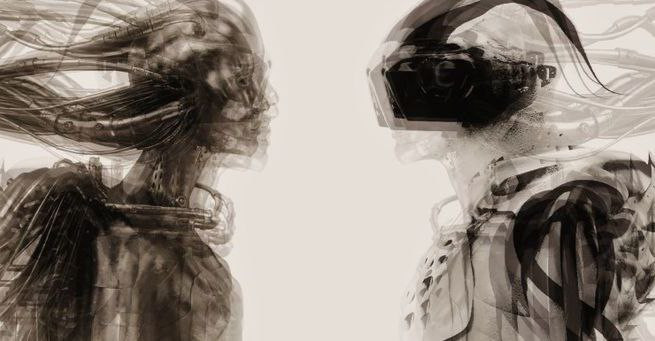

Но кульминация всегда промахивается мимо кибернетической точки, которая является не вершиной, а плато. Пиковый опыт — новость вчерашнего дня. И что касается простоты и безопасности киберсекса: секс в MOOs (текстовые многопользовательские онлайн миры) имеет свои собственные ловушки, но кибернетический секс и всё, что он подразумевает, — столь же уютен и контролируем, как и виртуальная война, побочным продуктом которой он уже является. Киберсекс возвещает исчезновение интерфейса человек-машина, слияние, которое выбрасывает некогда индивидуального субъекта в пульсирующую сеть переключателей — ни кульминационную, ни чистую, ни безопасную.

Тому, кто полагает, что компьютерные экраны расплавятся в безопасную среду, стоит перечитать киберпанк ещё раз: «“Это всё, что там было — только провода, — сказал Трэвис. — Соединённые напрямую друг с другом. Провода, кровь, моча и дерьмо. В точности так, как их нашла горничная”» (Cadigan 1991:275).

Даже при отсутствии полноценной СимСтим (Сокр. от «симулированная стимуляция» — стимуляция нервной системы, создающая неотличимые от реальных ощущения по их записи.), киберсекс уже сильно продвинут: «железо» фетишизируется, «софт» превращается в порнографию, а огромные доли телекоммуникационной системы потребляются эротикой. Но всё это — лишь самые явные, и, возможно, наименее интересные примеры общей дегенерации «естественного» секса. Когда хард- и уэтвэр схлопываются в софт, сексуальную сцену пронзают куда более странные мутации. Симуляция секса сходится с дерегуляцией всей сексуальной экономики, коррозией её связи с репродукцией и исчезновением её специфичности: секс рассеивается в наркотики, транс и танцевое одержание; андрогиния, гермафродитизм и транссексуальность становятся всё более заметными; парафилии, инженерия тела, квир-секс и то, что Фуко называет «медленными движениями удовольствия и боли» в SM (садомазохистские практики)– уже «высокотехнологичный секс» (Califia 1993:175) — множатся.

Кибернетика вскрывает организм, прорезанный неорганической жизнью — бактериальной коммуникацией, вирусными инфекциями, целыми экологиями репликационных паттернов, подрывающих даже самые извращённые представления о том, что значит «заниматься сексом». Репродукция плавится в репликацию и теряет власть над плезердромом (С англ. pleasuredrome — "Дворец наслаждений"). Кульминация рассеивается по плоскости, и пиковый опыт превращается в плато.

Будущее секса никогда не приходит разом. Сейчас оно отдаёт обратную связь в то прошлое, которое сам секс должен был воспроизводить. Отношения всегда были замаскированными контурами; погружение всегда подталкивало репродукцию. Секс никогда не был некоммерческим, и удовольствие всегда было лишь частью уравнения с болью, которое разрешается интенсивностью.

И всё это происходит в мире, чья стабильность зависит от способности удерживать коммуникацию в рамках патрилинейной передачи обособленных организмов. Законы и гены разделяют однонаправленную линию — одностороннюю ROM-память, через которую иудейско-христианская традиция передаёт саму себя через поколения. Это семья человека с одним родителем, где даже Мать-Природа была зачата Богом — супермоделью высокой моды, идеально сформированной, без которой всё давно бы вышло из-под контроля.

Гуманизм — предельное ретровзглядо-зеркалье, и зеркало всё ещё отражает образ Бога. Проект: «спекуляризировать и спекулировать»; надзирать и обозревать. Бог и человек беседуют в замкнутом контуре истоков и целей, тождественных друг другу, человек с человеком. Творение и протворение. «Плодитесь и размножайтесь» — директива, от которой патриархальная культура берёт свою ноту.

Это непорочное зачатие мира всегда оставалось уязвимым к тем неопределённостям, что лежат в основе любых отцовских притязаний. Но лишь теперь, когда материальный интеллект начинает прорывать гладкие формальные экраны этого трипа, патриархальный трюк уверенности подрывается. Он никогда не узнает, были ли они настоящими — ни её оргазмы, ни его отцовство. Новое в его неуверенности только то, что она наконец начинает ощущаться. Как Бог узнаёт, что он отец? Материя не задаёт вопросов: когда самоорганизующиеся процессы атакуют изнутри, это уже не вопрос, а тактический жест, тактильный переворот, материальное событие.

Кибернетика запускает возникновение материальной сложности, которая в итоге узурпирует линию воспроизводства. Даже в своей самой современной и авторитарной форме кибернетика рушит различие между машиной и организмом: системы Норберта Винера уже функционируют вне зависимости от того, сделаны ли их компоненты из харда, софта или уэтвэра. Слияния людей и машин, исследованные Винером в военное время, делают больше, чем просто оспаривают границы вида — они переписывают его историю. «Биологические организмы… становятся биотическими системами, коммуникационными устройствами среди других. В нашем формальном знании нет фундаментального, онтологического разделения между машиной и организмом, техническим и органическим» (Haraway 1991:177–178).

Киборг не знает истории — зато человеческая переписывается под его прошлое. К 60-м Маклюэну стало очевидно: несмотря на все благие намерения — или, иронично, именно благодаря им — человеческий вид оказался «половыми органами машинного мира, как пчела для растений, опыляющей его и дающей ему эволюционировать в новые формы» (1964:56). Рабы, рабочие, женщины, роботы — они никогда не были одиноки в своих киборг-ролях. И не просто работали на хозяина: его «господство» всегда было бутафорией. Человек и его Бог — важные, но случайные и, возможно, в итоге вполне заменимые компоненты мутации будущего, которое они сами же и строили всё это время.

Современный организм — уже репликант, экземпляр с конвейера дисциплины, которая «назначает каждому его место, тело, болезнь и смерть, его благополучие». Фуко доводит это до предела — до «окончательного определения индивида, его черт, того, что ему принадлежит и что с ним происходит» (1977:197). После этого органическая и социальная целостность либо тонут вместе, либо держатся друг за друга. Модерн — это взрыв «многообразных техник подчинения тел и контроля над популяциями» — рождение «био-власти» (1978:140). Это время, когда «западный человек постепенно учится тому, что значит быть живым видом в живом мире, иметь тело, условия существования… когда биологическое существование впервые отражается в политическом» (1978:142).

Человечество дрейфует к организованному телу, телу с органом, мужскому члену. Современный человек облачён в синий — как можно дальше от краснокровной женственности — гендерованный, отсортированный, встроенный в мир, всё ещё застывший в форме братства и патрилинейного наследования. Женское тело объявлено больным, движущимся к порогу жизни; фаллос же функционирует как значок сети принадлежности — себе, обществу, виду.

Мужской член — «самый идеальный, самый спекулятивный элемент» этого социально-органического контурного замка. У Делёза и Гваттари это «достаточно, чтобы женщины, дети, безумцы и молекулы смеялись» (1988:289): фаллос — «воображаемая точка», продукт «власти, схватившей тела, их материальность, силы, энергии, ощущения и удовольствия» (Foucault 1978:155). Но этого достаточно, чтобы закрепить древовидность, «подчинение линии точке» (1988:293). А точка — всегда о памяти. Дис-мемберинг запрещён.

Здесь, как напоминает Харэуэй, женский оргазм просто исчезает с радара: «до конца XVIII века европейские медики считали, что женское оргазмическое удовольствие необходимо для зачатия», тогда как теперь «женские оргазмы стали казаться либо несуществующими, либо патологическими». И к «концу XIX века хирурги удаляли клиторы некоторым своим пациенткам в рамках реконституции их как “правильно женственных”, однозначно отличных от мужчин, которые уже почти выглядели другим видом» (1992:356).

Интенсивность собирается в одной-единственной точке, монополизируется мужским членом и локализуется как оргазм. Вся сексуальность — мужская, пишет Фрейд. Женская сексуальность и женский оргазм — либо внутренние противоречия, либо обеднённые вариации на фаллическую тему. Оргазмы — это то, чем обладают эти организмы. Это тоже объект собственности, функционирующий для восстановления равновесия и закрепления идентичности организованного тела, органической целостности западного индивида.

«Женские гениталии попросту отсутствуют, замаскированы, зашиты обратно внутрь своего “разлома”.» Ноль обесценивается и вуалируется, и «пришлось бы копать очень глубоко, чтобы под обломками этой цивилизации, этой истории, обнаружить следы более архаичной цивилизации, которая могла бы дать хоть какую-то подсказку о женской сексуальности» (Irigaray 1985:25).

Если бы такая сексуальность и могла быть обнаружена — где-то в глубоком, далёком прошлом, за экранами зеркального — её раскопка всегда была бы делом ретроспекуляции, взглядом назад глазами, уже запрограммированными «логикой, которая доминирует на Западе со времён греков». И это «несомненно имело бы другую азбуку, другой язык… Женское желание никто бы не ожидал услышать на том же языке, что и мужское» (Irigaray 1985:25).

Мужчина — тот, кто рассказывает о своём желании; его секс — сама повествовательность. Её же сделали материалом его историй.

К концу XX века лозунгом всё более самосознательного феминизма становится: «оргазмы на своих собственных условиях» — реакция на понимание того, насколько строго женская сексуальность была загнана в рамки. «Мужской оргазм означал одновременно самодостаточность и самопревосхождение — собственность на себя и трансцендирование тела через разум и желание, автономию и экстаз.» И возникла надежда, что если женщины больше не будут «зажаты в разломе между нормальным и патологическим», то многократно оргастические, немаркированные, универсальные женщины смогут обрести разум, желание, гражданственность и индивидуальность (Haraway 1992:359). Или же это просто новый мужской шаблон, по которому будут отливать некую «женскую сексуальность», которая могла бы развиваться совсем иначе? Фуко беспощаден: такие освободительные ставки часто только усиливают ту самую подчинённость, против которой формально выступают. И оргазм как ключ к самопринадлежности — вовсе не то, что его интересует: как и Пэт Калифа, он обращён к тому, что она называет «оргазмом SM» — интенсивностью, отвязанной от генитального секса и занятый лишь разборкой «я».

Это и есть та киберсексуальность, к которой стремится вся сексуальность: дело тщательной инженерии, настраивания сцен, совершенства прикосновения; инженерии коммуникации.

Закончился не оргийный размах, а оргазм. Не то чтобы интенсивности, которые когда-то искали в сексе, исчезали. Наоборот: они только начинаются.«Апология оргазма у рейхианцев всё ещё кажется мне способом локализовать возможности удовольствия в сексуальном», пишет Фуко (Macey 1994:373).

Кульминация — привилегия органической целостности; оргазм — то, что делают организмы.«Я расчленил твоё тело. Наши ласкающие руки не собирали информацию и не раскрывали секретов — они были щупальцами безмозглых беспозвоночных; наши животы, бока и бёдра скользили в контакте, который ничего не схватывает и ни за что не держится. То, что делали наши тела — никто не делал» (Lingis 1994:61).

Расчленение: «дионисийская кастрация». Контр-память. Забудь, для чего это, и учись тому, что оно делает. Не фиксируйся на оргазме — на том самом механизме, через который секс остаётся прикованным к телеологии и её репродуктивной петле: «сделать собственное тело местом производства чрезвычайно полиморфных наслаждений, одновременно отцепляя его от валоризации гениталий, и особенно — мужских гениталий» (Miller 1993:269).

Фуко экспериментирует с разложениями тела, демонтажом организма, техниками связки и распуска, власти и сопротивления, в S& M как «умножении и бурном нарастании тел» и «создании анархии внутри тела, где его иерархии, локализации и назначения, его органичность — если угодно — находятся в фазе распадения» (Miller 1993:274).

Мазохизм выдвигает серьёзную угрозу фрейдовской вере в принцип удовольствия. «Ибо если психические процессы управляются принципом удовольствия так, что их первичная цель — избегание неудовольствия и получение удовольствия, мазохизм непостижим». И если «и боль, и удовольствие могут быть не просто сигналами, но настоящими целями, принцип удовольствия парализован» (Freud 1984:413). Но к моменту «Экономической проблемы мазохизма» Фрейд уже знает: мазохизм — это не всегда реакция на садистский контроль. Мазохист — это не просто жертва, порабощённая властью: это «мачо-буллщит» дискурса, который не допускает ничего, выходящего за пределы подчинения, перспективы, не способной принять любую иную связь (или, вернее, допускающей только связи). Мазохизм превышает такие отношения с господином; более того — выходит за пределы любых отношений, как бы далеко они ни отходили от отцовского. Это не вопрос признания, а вопрос ощущения: не жажда быть расплющенным, а интенсивное стремление к коммуникации, к контакту, доступу, соприкосновению. Мазохист «использует страдание как способ конституирования тела-без-органов и выведения плоскости консистенции желания» (Deleuze & Guattari 1988:155).

«Перестаньте путать служение с зависимостью» — пишет Жан-Франсуа Лиотар.

Вопрос «пассивности» — это не вопрос рабства, вопрос зависимости — не мольба о доминировании» (Lyotard 1993:260). Иначе цепи и соединения снова затянутся в отношения превосходства и подчинённости, субъекта и объекта, доминации и подчинения, активности и пассивности… и всё это замёрзнет в полюсах оппозиции, которая захватывает петли и снова сводит их линии. Пей меня, ешь меня. ИСПОЛЬЗУЙ МЕНЯ…

Чего она хочет — та, что спрашивает это, в исступлённой иссушённости каждой части своего тела, эта женщина-оркестр? Хочет ли она стать госпожой своего господина и так далее? Да брось! Она хочет, чтобы ты умер с ней, она желает, чтобы исключительные границы были отодвинуты, чтобы разлив охватил все ткани — эту необъятную тактильность, такт того, что смыкается на себе, не превращаясь в коробку, и того, что непрерывно выходит за собственный предел, не становясь завоеванием.

(Lyotard 1993:66)

Огромная тактильность, контакт, возможность коммуникации. Замыкание без коробки — как схема, как соединение. «Практиков S& M интересует то, что отношения одновременно и регулируемы, и открыты, — пишет Фуко: — это смесь правил и раскрытости». Беспрерывное расширение: тело, выслеживающее собственный выход. Становление «тем, что не одно»; становление-женщиной, у которой «половые органы едва ли не повсюду» (Irigaray 1985: li). Так ли выглядит выход из мяса? Не просто покинуть тело, но уйти дальше, чем оргазм; выйти к «экзультации некой автономии самых малых его частей, минимальных возможностей какого-то участка тела».

«Используй меня», — пишет Лиотар, — это «высказывание головокружительной простоты; оно не мистическое, но материалистическое. Позволь мне быть твоей поверхностью и твоими тканями, ты можешь быть моими отверстиями и моими ладонями, и моими мембранами, мы можем потерять себя, оставить власть и жалкую праведность диалектики искупления, мы будем мертвы. И нет: позволь мне умереть от твоей руки, как говорил Мазох» (Lyotard 1993:63)

Это — тот самый садо-мазохистский узел проститутки, который в конце концов заставляет тебя «чувствовать что-то» для своих клиентов. Это что-то без имени. Вне любви и ненависти, вне чувств; дикая радость, смешанная со стыдом, радость подчиняться и выдерживать удар, принадлежать кому-то и ощущать освобождение от свободы. Это должно существовать во всех женщинах, во всех парах — в меньшей степени или бессознательно. Я и сама не знаю, как это объяснить. Это наркотик, будто живёшь свою жизнь сразу несколько раз, с невероятной интенсивностью. Даже сутенёры, нанося эти наказания, переживают это «что-то», я в этом уверена.

(Lyotard 1993:63)

Это — фуковское «нечто непроизносимое», «бесполезное», вне всех программ желания. Это тело, сделанное полностью пластичным наслаждением: что-то, что раскрывается, сжимается, пульсирует, бьётся, раздвигается (Miller 1993:274). Это, пишет Фрейд, «как будто страж над нашей душевной жизнью выведен из строя наркотиком» (Freud 1984:413). «Я снял с тебя волю и личность, будто ошейники и цепи» (Lingis 1994:61).

То, что остаётся, — машинное, нелюдское, вне эмоций, вне подчинения: «иллюзия отсутствия выбора, азарт быть взятой» (Califia 1993a: 172).

Пэт Калифия: «Он хотел… всё. Поглощение. Быть использованным — быть использованным полностью. Быть впитавшимся в её глаза, её рот, её секс, стать частью её субстанции» (Califia 1993b: 108). Фуко описывает вовлечённых в S& M как тех, кто «изобретает новые возможности удовольствия странными частями своего тела… это своего рода создание, творческое предприятие, одной из главных черт которого является то, что я называю десексуализацией удовольствия» (Miller 1993:263). S& M — это «умножение и разрастание тел», пишет он, «создание анархии внутри тела, где его иерархии, локализации и обозначения, его органичность, если угодно, находятся в процессе распада» (Miller 1993:274), тогда как «практики вроде фистинга — это практики, которые можно назвать девирилизирующими, или десексуализирующими. Они на самом деле являются чрезвычайными подделками удовольствия» (Miller 1993:269), боли, доведённые до предела, в котором они тоже становятся «чистым экстазом. Иглы, проходящие через плоть. Горячий воск, капающий на аллигаторные зажимы. Самое необычное давление на мышцы или соединительные ткани. Граница между болью и удовольствием пересечена» (Miller 1993:266).

«Это уже не страдание с одной стороны, удовольствие с другой — эта дихотомия принадлежит порядку органического тела, предполагаемой единой инстанции» (Lyotard 1993:23). Теперь есть плоскость, вялый плато. Пики и впадины сошлись на тихом море, безмолвном океане. Они нашли свой предел и расплющились. Точка плавления.

«Мы не знаем, на что способно тело». И это ещё одна причина, почему «нам нужно избавиться от сексуальности» (Macey 1994:373), оставить тело наедине с его собственными процессами, снять с него формальные ограничения, отключить его механизмы самозащиты и безопасности, которые привязывают интенсивность к удовольствию и воспроизводству.

«То, что существуют другие способы, другие процедуры, чем мазохизм, и, конечно, лучшие — не имеет значения; достаточно того, что для некоторых эта процедура подходит» (Deleuze and Guattari 1988:55). Всё, что нужно, чтобы добраться до плоскости. Необходимость разбивает запрет. Алгебра потребности; диаграмма скорости.

Фуко не сомневался, что определённые наркотики соперничают с «интенсивными удовольствиями» сексуальных экспериментов. Из наркотиков 1990-х и «экстази», и крэк были описаны как «лучше, чем секс», тогда как скорость и «прозак» имеют аноргазмический эффект. Все инженерии тела имеют некий химический компонент. Феликс Гваттари отмечает, что «определённые анорексические, садомазохистские и т. д. синдромы функционируют как авто-аддикции», потому что «само тело выделяет свои эндорфины, которые, знаешь, в пятьдесят раз активнее морфинов» (Guattari 1989:20). Если оргазм локализует удовольствие, то «вещи вроде жёлтых таблеток или кокаина позволяют тебе взорваться и рассеять его по всему телу; тело становится общим местом общего удовольствия» (Macey 1994:373). Это та плоскость, на которой оно забывает себя — пропускает момент быть единым.

Вне порядка. И внутри контроля, который «вместо того чтобы действовать, находится настороже — контроль, блокирующий контакт с привычной реальностью и допускающий эти более тонкие и разреженные соприкосновения, сведённые до самой нити, которая зажигает и всё же никогда не разрывается» (Artaud 1965:33).

На пути через фрактальные масштабы может быть установлена «некого рода упорядоченность или видимое продвижение для сегментов становления, в которых мы оказываемся». Эти сегменты «начинаются со становления-женщиной и проходят через него» (Deleuze and Guattari 1988:277), что уже означает «становление-ребёнком; становление-животным, — растительным или — минеральным; всевозможные молекулярные становления, становление частицами. Волокна ведут нас» (Deleuze and Guattari 1988:272) во всех смыслах. Именно в процессе размыкания тело начинает отсоединяться от собственной и внешней власти: обладание и само-обладание, контроль и само-контроль. Мясо учится.

Но это не образование, которое всегда есть вопрос восстановления прошлой информации, воспоминания о некой исходной трансцендентности и припоминания авторитета. Это — процесс забывания прошлого, что также есть отказ от истины и расчленение власти. И хотя «необходимо копать глубоко, чтобы показать, что вещи исторически контингентны, по такой-то и такой-то разумной, но не необходимой причине», столь же верно и то, что «думать о существующем — далеко не значит исследовать все возможные пространства». Внимание нужно направить в будущее. «Сделаем неоспоримым вызовом вопрос: “Во что мы можем играть и как можем изобрести игру?”» (Miller 1993:259).

Фуко встраивается в виртуальный секс: сцену киберпространства, предельную форму согласованной галлюцинации. Он думает, что «было бы великолепно иметь возможность в любой час дня и ночи входить в место, оборудованное всеми удобствами и всеми вообразимыми возможностями, и встречать там тело, одновременно осязаемое и ускользающее» (Miller 1993:264). И не просто потому, что, как восторгается Уильям Берроуз, «ты можешь переспать с Клеопатрой, Еленой Троянской, Исидой, мадам Помпадур или Афродитой. Ты можешь быть трахнут Паном, Иисусом Христом, Аполлоном или самим Дьяволом. Всё, что тебе нравится, нравится тебе в ответ, когда ты нажимаешь кнопки» (Burroughs 1985:86).

Нажми «киборг», и появится опциональный объект желания. Ты создаёшь соединения, входишь в зону. Какой бы аватар ты ни выбрал для своей сцены, ты не сможешь сопротивляться и сам становишься киборгом. Какой-то человеческий фрагмент фиксируется, но репликант уже шевелится. В зависимости от состояния искусства твоего временного тракта, киборг, в которого ты превращаешься, будет более или менее сложным и протяжённым; более или менее напрямую связным с центральной нервной системой; более или менее подключённым к собственной абстракции и фазовому пространству, в которое вы оба вытянуты. Но он будет пост-человеческим — каким бы он ни был. Внезапно выясняется, что так было всегда. Ты всегда был.

Фуко подбирается к этому в сан-францисских банях: «Ты встречаешь там мужчин, которые для тебя — ровно то же, чем ты являешься для них: ничто кроме тела, с которым возможны комбинации и производства удовольствия. Ты перестаёшь быть заключённым в собственное лицо, в собственное прошлое, в собственную идентичность» (Miller 1993:264).

Нет никакого выхода в зону свободного выбора. Размышление не свободно и не детерминировано, но подобно Дао, и столь же немыслимо для власти, устроенной в терминах хозяев и рабов, автономных и автоматов, господства и подчинения, единиц и других, единиц и двоек… Такие структуры Лиотар называет «мачо-бредом» дискурса, который не признаёт ничего, кроме подчинения, перспективой, неспособной принять какую-либо другую связь (или, точнее, способной принимать лишь связи). Как только понимаешь, что это видеоигра, играть становится гораздо труднее.

БИБЛИОГРАФИЯ

Artaud, A. (1965) Artaud Anthology, ред. J. Hirschman, Сан-Франциско: City Lights.

Burroughs, W. (1985) The Adding Machine, Лондон: John Calder.

Cadigan, P. (1991) Synners, Лондон: Grafton.

Califia, P. (1993a) «Power Exchange», в The Best of Skin Two, ред. T. Woodward, Нью-Йорк: Masquerade Books. — (1993b) Melting Point, Бостон: Alyson Publications.

Deleuze, G. и Guattari, F. (1988) A Thousand Plateaus, пер. B. Massumi, Миннеаполис: University of Minnesota Press.

Foucault, M. (1977) Discipline and Punish, Лондон: Pelican. — (1978) History of Sexuality, т.1, Нью-Йорк: Pantheon Books.

Freud, S. (1984) «Beyond the Pleasure Principle», в On Metapsychology, Лондон: Pelican Freud Library.

Guattari, F. (1989) «Une Re’volution moleculaire», в L’Esprit des drogues, ред. J.-M. Hervieu et al., Париж: Editions Autrement.

Haraway, D. (1991) Simians, Cyborgs, and Women, Лондон: Free Association Books.

Irigaray, L. (1985) This Sex Which is Not One, Нью-Йорк: Cornell University Press.

Lingis, A. (1994) «Carnival in Rio», Vulvamorphia, Lusitania 6.

Lyotard, J.-F. (1993) Libidinal Economy, пер. I. H. Grant, Лондон: Athlone.

Macey, D. (1994) The Lives of Michel Foucault, Лондон: Vintage.

McLuhan, M. (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Лондон: Sphere Books.

Miller, J. (1993) The Passion of Michel Foucault, Лондон: Harper Collins.