Danse macabre: ретенции и протенции сюжета*

Введение

В новоевропейском массовом мире сформировалась жесткая бинарная оппозиция жизни и смерти, сложилась традиция вытеснения и замалчивания последней, результатом чего стал неизбывный страх, ужас перед ней как абсолютно неизведанным. Даже несмотря на обращение к теме смерти современных художников-авангардистов и их попытки вернуть этому феномену просматриваемость в социальном мире, на уровне обыденного сознания, повседневного дискурса тема смерти остается запретной, неся в себе привкус чужести и даже жестокости.

Тем большее изумление у современного зрителя вызывают дошедшие из

1. Папа

Земная жизнь так коротка.

Не ведал страха я, пока

Его святейшеством я был,

но ныне смертный час пробил.

Мертвец

Ах, папа, вслушайтесь в мотив,

пляшите, жизнь свою забыв.

Приказы ваши здесь не в счет,

Вам флейта песню пропоет [7, с. 75].

23. Дитя

Меня он, черный, увлекает,

с тобой, о мама, разлучает.

Хоть твердо не могу стоять,

теперь я должен танцевать.

Мертвец

Учись плясать в моей стране,

твой плач и смех приятны мне.

И даже будь при соске ты,

тебе не избежать беды [7, с. 83].

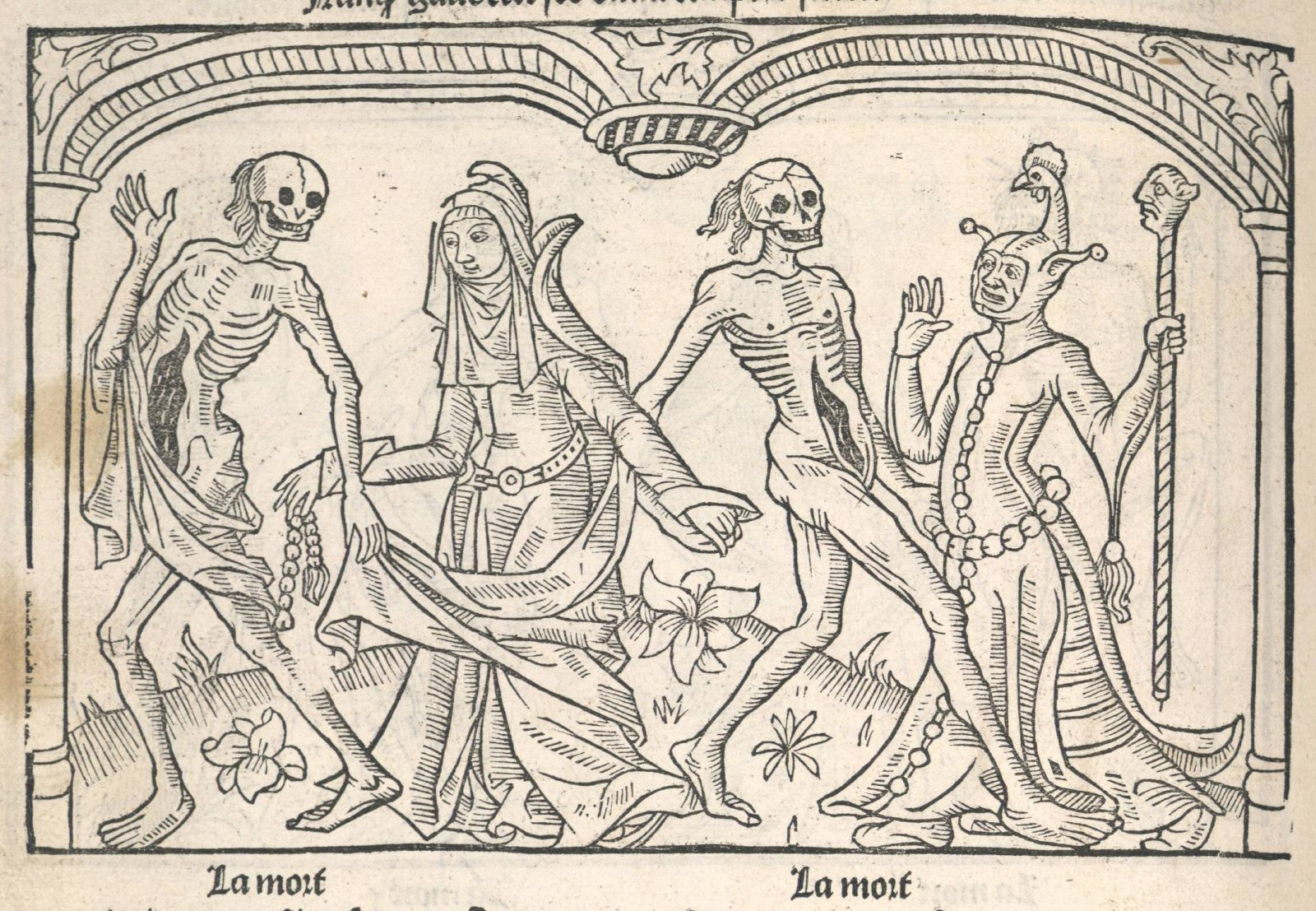

Не меньшее изумление, чем сам сюжет, вызывает его невероятная популярность в конце Средневековья — начале Возрождения. Впервые появившись на стене кладбища Невинноубиенных в Париже в 1425 г.,*** изображения Данс макабр стали массово воспроизводиться на кладбищенских стенах и стенах склепов, в больших и малых церквях, крытых галереях монастырских дворов, а также на стенах и фасадах, обращенных к жилым кварталам. Кроме того, широкое распространение имели гравюры и иллюстрированные народные книги (Blockbuch) с подобными «танцами», и при этом один из наиболее ранних блокбухов — «Пляски…» Гийо Маршана, изданные в Париже (1486 г.), — были столь востребованы, что позже издатель напечатал еще и женские «Пляски смерти» [19].

Характерно, что образ Смерти, явленный в иконографии XIV-XVI в., не унаследован от более ранней традиции визуальной манифестации этого феномена. Смерть, хотя и всегда приковывала к себе внимание человека как нечто неизведанное, традиционно мыслилась как rite de passage, ритуал перехода в иное бытийственное состояние, как порог, за которым начинается новая жизнь, а не как отдельная сила, полагающая границы человеческому существованию, о-пределяющая его конечность. Согласно исторической реконструкции В.Б. Мириманова, об этом свидетельствуют артефакты Древнего мира. Так, египетские пирамиды содержат все предметы быта, необходимые для вполне материальной жизни усопшего в загробном мире. В античных захоронениях на рельефах урн, фресках гробниц и саркофагах бытие человека после смерти сначала изображается как пир в кругу друзей и близких, затем — не столь благостно и более абстрактно — как «переход через порог», шаг в «вечность», которая молчаливо встречает за приоткрывшимися вратами Гадеса [18, с. 38-68]. Образ смерти не занимает сколько-нибудь значимого места в иконографии первых веков христианства (III — начало IV в.), и даже Страшный суд вплоть до конца XI в. изображается так, будто он не сулит крещеным ничего страшного. «Идея “воскресения из мертвых”, абсолютная вера в посмертное “исцеление плоти и восстановление костей” элиминировали смерть как таковую, сделав место погребения временным пристанищем — скорее радостным, чем печальным, местом ожидания перехода к вечной жизни» (Курсив наш. — Ю.В., И.З.) [18, с. 71], — пишет В.Б. Мириманов, анализируя декорум христианских саркофагов, росписей и мозаик, аллегорически повествующий о грозящих гибелью событиях и спасении благодаря чудесному вмешательству высших сил.

В тех редких случаях, когда смерть

Неудивительно, что сюжет Данс макабр, столь внезапно ворвавшийся в искусство, и притом появившийся, в том числе, выражаясь словами М.Ю. Реутина, «в пространстве, где пелась месса и звучали молитвы» [21, с. 30], неоднократно привлекал к себе исследователей, интерпретировавших его как «поминальный обряд, театральную мистерию, политическую карикатуру или же просто назидательный вид в стиле “memento mori”… последняя точка зрения преобладает» [16]. В данном случае целью является не исчерпывающее толкование этого уникального и загадочного феномена, а, с одной стороны, попытка определить условия его возможности, и, с другой, — прояснить, какие именно трансформации мира и человека им тематизируются.

Мифизм Danse macabre

Традиционно рождение жанра связывается с эпидемией чумы, бушевавшей в Европе в 1348-1350 гг., и вызванным ею постоянным и повсеместным присутствием мертвых тел: «По свидетельству очевидцев, умершие оставались по многу дней непогребенными, так как их некому было хоронить» [17, с. 40]. К этому нужно добавить потрясения, вызванные Столетней войной, голодом, вторжением турок. При этом совершенно права Ц.Г. Нессельштраус, которая связывает появление смерти в искусстве Средневековья, ставшей его основным лейтмотивом, со страхом, вызванным аномией социальных институтов: «Тогда поколебались казавшиеся дотоле незыблемыми основы средневекового общества — папство, чей авторитет был подорван авиньонским пленением и последовавшей за ним великой схизмой, и империя, подвластность которой законам времени была продемонстрирована крушением тысячелетней Византии и глубоким кризисом Германской империи. Эти события сопровождались социальными потрясениями, распространением ересей и реформационных движений, наконец, новой и самой сильной вспышкой эсхатологических ожиданий, приуроченных к 1500 г.» [19]. Старый мир рухнул, и, почва Grund превратилась в зияющую бездну Abgrund. Древнее имя этой бездны — Хаос, силы которого сметают на своем пути все критерии порядка, объективности, и порождают «совершенно невообразимые, хтонические, монстроидные события, существа, феномены, фигуры» [22].

В свое время Ж. Делез писал, что «теологический фантазм составлен из симулякров, которые спонтанно пересекаются в небесах, формируя необъятные образы за облаками — высокие горы и фигуры исполинов… Наша вера в Бога покоится на симулякрах, которые танцуют, жестикулируют и накликают на нас угрозу вечного наказания — короче, представляют бесконечное» [9, с. 359-362]. В античном мире сила, разрушающая, если использовать терминологию Ф. Ницше, «аполлонический» строй вещей [20], представлялась в лике бога Диониса. В

В средневековом мире силы хаоса символизирует Смерть, обретающая различные, в том числе, варьирующиеся регионально облики: «Смерть в образе мумифицированного трупа, Смерть, рассылающая послов-мертвецов, Смерть-жнец, Смерть-птицелов, Смерть-охотник с аркебузом»; «шпильман Смерть — в Германии, Смерть-триумфатор — в Италии и Испании, во Франции — могильщик Смерть с киркой, лопатой и гробом» [22, с. 10-11]. И подобно тому, как в Древней Греции оргиастический культ Диониса сосуществовал со стройным пантеоном Олимпийских богов, воплощающим в себе культ индивидуации и меры [20, c. 46], в Средневековье «образы смерти объединились в самостоятельный мифопоэтический ряд, отдельный от мифологии христианства и отчасти дублировавший функции ее персонажей. Например, смерть-судия на порталах Парижского, Амьенского и Реймского соборов вместо судии-Христа» [21, с. 11].**** Можно сказать, что появление Пляски смерти и родственного ей Триумфа смерти связано с произошедшей децентрализацией священной мощи христианского бога, — как замечает Ж. Ле Гофф, к этому времени образ Бога Иисуса Христа, «выигравшего схватку со смертью, Христа-победителя, уступает место Иисусу страдающему, Иисусу-мученику» [14, с. 126]. За визуальными образами Данс макабр, взорвавшими иконографию Средневековья, просматривается актуализация архаической логики мифа, в которой мир воспринимается как поле для игры об-личенных человеком сил, но только в данном случае лики эти специфичны: это — лики Смерти как изнанки мироздания. Смещение к полифонической логике и/ или полифонии логик, характерной для мифизма, в данном случае ограничивается христианскими метриками, в рамках которых Бог, выступая как «Истина, Благо, Бытие, Одно» (Д. Скот), предстает как конститутивное основание univocatio (Боэций), «моно-лога», озабоченного обнаружением и утверждением «Абсолюта», моносущности как в логическом, так и в онтологическом смысле.

Ритуальным действом, которое представляет собой технику, если не безопасности, то взаимодействия с сакральной силой Смерти, в средневековом мире является карнавал, типологически родственный с древнегреческими Дионисиями, римскими Сатурналиями, русской Масленицей и современным праздником Хаоса — Хэллоуином. Конечно же, никакая рефлексия, втягивающая в себя феномен карнавала, невозможна без обращения к классическому наследию М.М. Бахтина, выявившего центральное сообщение этого праздничного действа, которым является зарождение жизни, и притом зарождение жизни — не следующее за смертью, а симультанно присутствующее в ней [3, c. 31-32].

Событие карнавала укоренено в онтологии средневекового мира и настрое средневекового человека. Как пишет Ж. Ле Гофф, «средневековое мышление и чувствование были проникнуты глубочайшим пессимизмом. Мир стоит на грани гибели, на пороге смерти. Mundus senescit (мир стареет). Стареющий мир усыхает, уменьшается в размерах, уподобляясь, говоря словами Данте, “плащу, который быстро укорачивает своими ножницами Время”. То же самое происходит и с людьми» [15, с. 205]. И, конечно, все, затронутое работой времени, которое точит сущие, должно умереть, освободив место для нового. В предельном смысле карнавал является аттрактором смены природных и жизненных циклов. Именно это определяет присущие ему ритуальные действия, центральным из которых является ритуальное убийство. Процессия ряженых в масках зверей, духов плодородия и т.д. обходила дома и кварталы, втягивая в магическое действо весь город, весь мир, выносила за его пределы чучело «Зимы / Смерти / Чумы» и уничтожала его. При этом, согласно историческим данным, приводимым М.Ю. Реутиным, и при изготовлении самого чучела, и в одеяниях ряженых использовались такие символы смерти как саван, кровь, экскременты, но также и символы жизни: «… были одеты в саван, совершенно белый с зелеными рукавами и накидкой, с одной стороны украшенный распустившейся ветвью» [21, с. 33]. Как правило, аранжировкой карнавала являлись «очистительные» свет, огонь и шум, создаваемый криками, колокольчиками, трещотками, детскими барабанами и т.п. [13]. Региональным (характерным для нюрнбергского шембартлауфа), но в силу соответствия синкретической поэтике Плясок смерти заслуживающим внимания компонентом карнавальной образности является то, что целая группа масок, под которыми в Средневековье понималась экипировка ряженых в целом, «была снабжена двустишиями, которые, вероятней всего, выкрикивались на том или ином участке хода» [13, с. 130]. Так, например, маске птицы, атрибутом которой был колокольчик, принадлежал следующий наивный текст:

Мне каждый колокольчик мил,

Я с ними фастнахт хоронил [13, с. 130].

Атрибутом волка — «Пожирателя детей» в лохматой багрово-коричневой шкуре является такое двустишие:

Вот грубый мой наряд,

Я в нем бежал со всеми на шембарт [13, с. 130].

В

Именно карнавал, и притом — карнавал воцерковленный и является истоком жанра Данс макабр, придавая ему ту специфическую образность, которая отличает его от Триумфов смерти, Ars morierdi («Искусства умирать»), Memento mori («Помни о смерти») и других тематически близких жанров. Прояснить зарождение жанра Данс макабр позволяет концепция модификации карнавала М.М. Бахтина, писавшего, что «карнавал выработал целый язык символических конкретно-чувственных форм», которые нельзя «перевести сколько-нибудь полно и адекватно» на «язык отвлеченных понятий», но который «поддается известной транспонировке на родственный ему по

Собственно, христианский — назидательный — смысл Плясок смерти — очевиден. С одной стороны, картины Данс Макабр репрезентируют стремящееся к гибели в безумной вакханалии общество, в котором рухнула прежняя иерархия угодных Богу разрядов (ordres) духовенство — дворянство — третье сословие, или laboratores. Она уступила место разделению людей на «социальные и профессиональные категории, лишенные сакральной идеи», или «светские сословия (états du monde)» [15, с. 511]. С другой, — изображение Пляски смерти обращено к каждому, являя собой своего рода зеркало, в котором он должен узреть тщету и греховность своих земных устремлений. Театральность неотвратимости возмездия, разыгрывание его как сакрального действа, очевидна в изображении художниками появления Смерти в момент совершения какого-либо смертного греха или нарушения долга христианина (Ганс Гольбейн-Младший. «Пляска Смерти». 1526). Прикосновение к инфернальному происходит таким образом в результате нарушения установленного порядка, договора с Богом. Сквозь открывшиеся врата хаоса проникает Смерть и первым поражает виновного.

И, вместе с тем, под этим лежащим на поверхности смысловым срезом изображений Пляски смерти продолжает существовать, пусть даже на бессознательном уровне, имплицитно, более архаический смысл визуальной манифестации модифицированного, но, тем не менее, распознаваемого карнавального действа, очистительным образом обеспечивавшего прикосновение к радикально Иному — к сакральному, к Богу, к Смерти. Подобные изображения несли в себе смысл не только не лишенной иронии критики пороков, присущих современному им обществу, но, как и площадное карнавальное действо, выполняли магическую функцию защиты. Недаром Никлаусом Мануэлем на Пляске смерти в г. Берне (1516 — 1519 гг.) в образах визави музицирующих скелетов изображены не просто типажи, а его реальные и живые родственники и друзья [21, с. 27]. Без учета седиментированного архаического смыслового среза Данс макабр подобный жест художника просто необъясним.

Метрики новоевропейского мира в Danse macabre

Уникальность сюжета Данс макабр состоит в том, что он несет в себе не только ретенции — отсветы, отблески прошлого, но и протенции — отблески будущего: в изображениях Пляски смерти просматриваются не только мифизм архаических миров, но и метрики зарождающегося новоевропейского мира.

Характерно, что наиболее архаические французские и немецкие изображения Пляски смерти укоренены в логике имманентности, присущей традиционным мирам, которая дает возможность увидеть все «на своих местах», не допуская замещений и подмен. Мир предстает как строго собранная топологическая формация, которая предполагает четкое различение сакрального и профанного, «своего» топоса и «чужого», нежданным «гостем» из которого является Смерть, хотя и таким гостем, который оказывается «хозяином хозяина» (Деррида) [27, p. 123], и, в конечном счете, «гостем» на этой земле оказывается человек. Обитатели различающихся миров изображаются в разной стилистической манере: люди — в формах округлых и естественных, тогда как мертвые — в

В принципе, подобный символизм имеет богатое воплощение, например, в визуальной практике русской средневековой иконографии. Икона никогда не предполагает «натуралистического подражания тому, что обычно бывает» (П.А. Флоренский), ибо она выстроена на принципах «обратной» перспективы и других приемах, ломающих «правильность» изображения, которые оформляют опыт видения, но речь здесь идет не об оптике в физическом смысле, а о видении как

Впоследствии на изображениях Пляски смерти (например, на любекской и таллинской — Бернта Нотке или бернской — Никлауса Мануэля) посланники Смерти — мертвецы и скелеты начинают изображаться в той же реалистической (от лат. res — вещь) манере, что и человеческие существа, в результате чего перед зрителем предстают скелеты с оскаленными черепами и пустыми глазницами, порой — с остатками плоти на костях. И за этим, казалось бы, стилистическим новшеством стоят очень серьезные цивилизационные трансформации. Дело в том, что в позднем Средневековье начинается процесс интенсивной десакрализации, или, используя понятие М. Вебера, «расколдовывания» (Entzauberung) мира [6, c. 143], который охватывает и онтологию, и сокровенное здесь-бытие человека, включая таинства жизни и смерти, и практики визуальной манифестации.

Уход из мира сакрально-символического приводит к тому, что рушится иерархическая гетерогенная топология, и сущие теряют свои места, а вместе с ними — и свою свойственность. Действительность обращается в «мир», единственно возможный и не приемлющий какого-либо мира по ту сторону «нашего», утративший всю свою сакральную геодезию и не знающий ни высот, ни бездн. Одновременно человеческий взгляд оказывается не способен видеть горизонты Иного, лишается всех символических ориентиров и мет, задаваемых сакральным. Единственным, на чем отныне может быть выстроена новая «оптика», оказываются тела, лишенные своей мета-физической арматуры. В результате и Смерть начинает истолковываться, прежде всего, как биологический феномен и артикулироваться не как таинство приобщения к жизни вечной, а как разложение и распад. Наиболее плотское представление Смерти встречаем у Ганса Бальдунга Грина: его образ Смерти — это не скелет, а тело с ранними признаками разложения и отделяющейся плотью, более того, сохраняющее признаки пола. В

Немаловажно и то, что Смерть как абсолютно Иное всегда вызывала, говоря языком Канта, чувство «возвышенного», когда «душа чувствует себя взволнованной [bewegt]… Это волнение Bewegung (главным образом вначале) можно сравнить с потрясением, т. е. с быстро сменяющимся отталкиванием и притяжением одного и того же объекта. Чрезмерное для способности воображения (к которому оно побуждается при схватывании созерцания) есть как бы бездна Abgrund, в которой сама она боится затеряться… » [12, с. 287]. Иными словами, «волнение Bewegung» вызывается отторжением при встрече с Иным, «внешним» повседневного опыта Я, обесцениванием образов, языка, телесности, столь привычных в размеренно текущей жизни. Поэтому насилие Иного, «внешнего» приводит к трансформации и времени, и сознания, и формы ощущения самости, и идентичности того, кто его переживает. Эта темпоральность «возвышенного» обнаруживается и в событии Смерти, которое всегда является разрывом рутинного времени, временной цезурой, где складываются условия возможности для возвышения Я, или, несколько перефразируя Канта, «пробуждения … силы» [12, с. 297].

Однако на изображениях Данс Макабр Смерть обретает не лишенный комизма облик «существ жутких и одновременно насмешливо-плутоватых» [8, с. 175]. Но тем самым маркируется и девальвация ценности самого человека — не только его смерти, но и жизненного опыта, здесь-бытия, уникального Я, — в полной мере явившая себя в современном новоевропейском мире. Примечательно, что интенсификация эрозии инстанции Я сопровождалась трансформацией облика смерти, мысль о которой в течение веков теряла свою осязаемость и силу воздействия вплоть до ее отклонения как экзистенциального феномена здесь-бытия за пределы «жизненного мира». Однако, как пишет В. Беньямин, «продолжительность, избавленная от смерти, обладает дурной бесконечностью орнамента… Это воплощение переживания, облаченное во взятое напрокат платье опыта» [4, с. 202], — иными словами, редукция смерти за пределы социального и экзистенциального поля приводит к тому, что жизнь превращается в симуляцию опыта и самой себя.

Следуя этой логике, можно сказать, что уникальный опыт, отсылающий к интенсивности происходящего, которая, к тому же, обладает определенной стиль-формой, в десакрализованном и изжившем Смерть как абсолютно Иное новоевропейском мире замещается переживаниями, в-печатлениями, которые не накапливаются и не седиментируются, упаковываясь в «чистые формы» прошлого (Ж. Делез) [10, с. 96]. Но, тем самым, изменяется и сам временной поток: сакрально-символическая темпоральность, разворачивающая фигуративное время, наполненное событиями, замещается временем однородных и равных в своей сути происшествий, становясь гомогенным, линейным. Время теряет свою экзистенциальную соразмерность с Я, которая имела место в средневековом христианском «мире»: христианский Бог взывает не ко всем, а именно к Я; такие события, как Рождение Христа, его Вознесение, Страшный Суд и т.д., присутствуя в «настоящем», переживаются верующим. Однако на изображениях Пляски смерти сама Смерть становится происшествием, избывая «дурной бесконечностью орнамента» (В. Беньямин) свою событийность и значимость.

По сути, на изображениях Пляски смерти манифестируются начала той логики отчуждения европейского разума от Иного, сакрального, Смерти, которая в полной мере заявит о себе в Новое время. Став излюбленным предметом изображения, Смерть оказывается при-ближена к человеку в силу своей понятности. Парадоксальным образом, подобная «проксемия» Смерти позволяет занять по отношению к ней у-даленную, если — не

К началу XVI века наблюдается распадение сюжета макабрического хоровода на подсюжеты, в которых Смерть или её посланник — двойник-мертвец увлекает с собой выбранную жертву — крестьянина, аббата, рыцаря, деву. Особенно частым становится мотив тщеты и мимолётности юности и красоты, решаемый через образы возрастов человека и Девы и Смерти. Постепенно в сюжет вторгается мотив насилия и

Для экспликации условий возможности феномена Пляски смерти немаловажен тот факт, что уже в XVI в. жанр вырождается в чисто эстетический феномен, каким он предстает на гравюрах Ганса Гольбейна-Младшего. М.Ю. Реутин описывает эту трансформацию следующим образом: «Для гравюр Гольбейна характерна эстетизация [и более того, можно добавить, эротизация. — Ю.В., И.З.] темы. Приближение Смерти становится поводом извлечь из него максимальный эффект: скажем, сравнить сухую пластику скелета с пластикой задрапированного в ткани человеческого тела. В противоположность давней традиции зрительный ряд выпячивается и играет главную роль» [21, c. 36]. Пережив свой расцвет в ситуации смены эпистем, когда «старый» — сакрально-символический — мир рухнул, а новоевропейский с его объективистской эпистемологией еще не обрел отчетливых очертаний, по мере того, как стираются и блекнут контуры сакрального, Пляска смерти утрачивает свою изначальную онтологическую и экзистенциальную содержательность. Нужно заметить, что процесс содержательной энтропии и Пляски смерти, и макабрической символики в целом продолжается до тех пор, пока в современном «массовом» мире она не превращается в знак, лишенный референта, в симулякр самой себя.

Заключение

Подводя итоги, можно утверждать, что изображения Данс макабр являются визуальной манифестацией карнавала, хотя и в его христианизированной версии, и выполняют присущие ему магические функции очищения и защиты.

Вместе с тем, жанр Пляски смерти расцветает тогда, когда на смену мифизму с присущим ему энергийно-силовым видением мира приходит «здравый смысл» с его абсолютным равнодушием к

Таким образом, Пляска смерти представляет собой сложный символический комплекс, где в едином синхроническом срезе сплавляются языческий, христианский миф и зарождающаяся научная картина мира. Из этих разнородных ингредиентов складываются причудливые и малопонятные для нас сегодня изображения: это и образ современного им общества, в вакханалии безумного танца со Смертью стремящегося к гибели, и — индивидуальной смерти как фатальной неизбежности, и запечатленное прошлое с его магическими ритуалами взаимодействия с миром мертвых, и предзнаменование грядущего будущего новоевропейского мира, становление которого тесно связано с отклонением Смерти как экзистенциального феномена здесь-бытия за пределы жизненного мира и девальвацией ценности уникального жизненного опыта и инстанции Я.

Литература

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Прогресс-Академия», 1992. — 528 с.

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. — Т. 6.: «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х-1970-х гг. 1960-х-1970-х гг. — М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. — С. 7-300.

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1990. — 543 с.

4. Беньямин В. О некоторых мотивах у Бодлера// Беньямин В. Озарения. — М.: Мартис, 2000. — С. 168-210.

5. Беньямин В. Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова// Беньямин В. Озарения. — М.: Мартис, 2000. — С. 345-365.

6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990. — С. 61-272.

7. Вюрцбургская «Пляска смерти» // Мировое древо = Arbor mundi. — 2001. — № 8. — С. 74–86.

8. Гершензон-Чегодаева Н.М. Средневековая художественная традиция и творчество И. Босха и П. Брейгеля// Искусство Западной Европы и Византии. — М.: Наука, 1978. — С. 164-183.

9. Делез Ж. Логика смысла // Делез Ж. Логика смысла. — Фуко М. Theatrum philosophicum. — М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. — 480 с.

10. Делез Ж. Различие и повторение. — СПб.: Петрополис, 1998. — 384 с.

11. Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-XVIII вв.). — URL: http://ec-dejavu.ru/d/Dance_Delumeau.html (дата обращения: 05.01.21).

12. Кант И. Соч. на нем. и рус. яз. — Т. IV. Критика способности суждения. — М.: Наука, 2001. — 1120 с.

13. Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. — М.: Наука, 2002. — 208 с.

14. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. — СПб.: «Александрия», 2008. — 398 с.

15. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005. — 560 с.

16. Люфт А. Средневековая иконография «пляски смерти» как иллюстрация доктрины перевоплощения души. — URL: http://psy-energy.info/index.php/raznoe/98-danse-macabre (дата обращения: 05.01.21).

17. Мириманов В.Б. Приглашение на танец. Danse macabre // Мировое древо = Arbor mundi. –2001. — № 8. — С. 39–73.

18. Мириманов В.Б. Четвертый всадник Апокалипсиса. Эстетика смерти. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. — 133 с.

19. Нессельштраус Ц.Г. «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV века как тема рубежа Средневековья и Возрождения. — URL: http://repin-book.ru/nesselshtraus-danse-macabre.html (дата обращения: 05.01.21).

20. Ницше Ф. Рождение трагедии: Или: эллинство и пессимизм. — М.: Академический проект, 2007. — 166 с.

21. Реутин М.Ю. «Пляска смерти» в средние века // Мировое древо = Arbor mundi. — 2001. — № 8. — С. 9–38.

22. Сухачев В.Ю. «Волки»: по ту сторону человека, между Богом и бестией. — URL: http://anthropology.ru/ru/texts/sukhach/wolfs.html (дата обращения: 05.01.21).

23. Флоренский П.А., священник. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Собр. cоч.: в 4 т. — Т. 3 (1). — М.: Мысль, 2000. — 621, [1] с.

24. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. — СПб.: Университетская книга, 1997. — 576 с.

25. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. — Т. 1. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. — 416 с.

26. Юнг К.Г. Вотан. — URL: http://www.velesova-sloboda.org/esot/wotan.html (дата обращения: 05.01.21).

27. Derrida J. Of hospitality. — Stanford: Stanford University, — Stanford: Stanford University, 2000. — 162 p.

* Изначально данный текст опубликован в теоретическом журнале “Credo New”. Выходные данные: Ватолина Ю.В., Земцова И.В. Credo New. — 2021, № 1 (105). — URL: http://credo-new.ru/archives/2382

** Вслед за В.Б. Миримановым нужно заметить, что русский перевод Danse macabre как «пляска cмерти» — не вполне удачен. Во-первых, на изображениях этого жанра далеко не всегда имеет место то экспрессивное выражение эмоций в движениях тела, которое стоит за словом «пляска» в русском языке. Так, например, на картине в г. Храстовле, получившей название Пляски смерти, изображена, скорее, «торжественная процессия, шествие, в котором подвиж¬ные фигуры (мертвецы, скелеты) чередуются с неподвижными (живыми)» [17, с. 71]. Во-вторых, «macabre» не имеет значения собственно смерти: «существует три версии происхождения этого слова: 1) от св. Макария; 2) Маккавеев; 3) от арабского «макабир» (кладбище)» [17, c. 71].

*** Именно к этой фреске возводит происхождение Данс макабр большинство исследователей (Й. Хёйзинга [25, с. 147], Ж. Ле Гофф [14, с. 246], В.Б. Мириманов [17, с. 39] и др.), хотя есть и другая версия происхождение жанра: по мнению М.Ю. Реутина, самым ранним произведением Данс макабр является процитированный ранее текст вюрцбургской Пляски смерти, созданный около 1350 г. монахом-доминиканцем, и дошедший до нас в аугсбургской рукописи 1445 г. [21, с. 12].

**** Интересный факт, что, по свидетельству Ж. Делюмо, в области Блуа «дикая охота», «которую ведут неупокоенные души, жаждущие захватить в плен кого-нибудь из живых» называлась «маккавейской охотой», от имени предводителя которой, по одной из версий, и происходит «Macabre» [11].

***** Гипотеза подобного происхождения карнавальных масок в Германии не единожды высказывалась исследователями. Так, историк О. Майер из Базеля — традиционного места прохождения средневековых карнавалов — пишет: «Наши шествия в масках восходят к легендарному неистовому войску германцев, которое во время коротких ночей проносилось с диким фуриозо и творило повсюду как добро, так и зло» [13, c. 312].