Беседа Умберто Эко с Бобом Уилсоном

В середине 60-х Умберто Эко соотнес судьбу своих совместных творческих экспериментов с Бруно Мунари с судьбами пресловутых флоберовских переписчиков — Бувара и Пекюше. Кажется, этот комический образ и по сей день не дает возможности с должным апломбом презентовать итальянского философа в качестве теоретика современного искусства. Публикуемая беседа во многом представляет из себя схожий опыт «разговора по случаю» — скорее, именно его, нежели какой-то программный, хрестоматийный текст. Несмотря на это, она вполне может послужить как своеобразным путеводителем по работам Боба Уилсона, так и документом, запечатлевшим самобытный голос и интеллектуальный темперамент Умберто Эко.

Впервые стенограмма данной беседы была опубликована в каталоге к выставке Боба Уилсона «Воспоминания мистера Боджанглса… Ог сын огня», представленной в ноябре 1991 года в Париже, в «Центре Помпиду».

****

Умберто Эко: Безоговорочная глупость спрашивать у автора: «Что вы хотели тем или иным образом сказать?». Впрочем, когда такое приключается со мной, я обычно отвечаю: «Если бы я подразумевал нечто большее, я бы обязательно об этом написал». По отношению к вам подобные расспросы могут выглядеть еще нелепее, учитывая то, что ваш ответ заранее известен: «Ну, я сделал это, потому что это прекрасно!». Именно поэтому я оставлю в стороне такого рода начинания, и спрошу лишь о том, каковы ваши персональные ощущения от некоторых своих произведений: как в период их подготовки, так и во время непосредственной презентации.

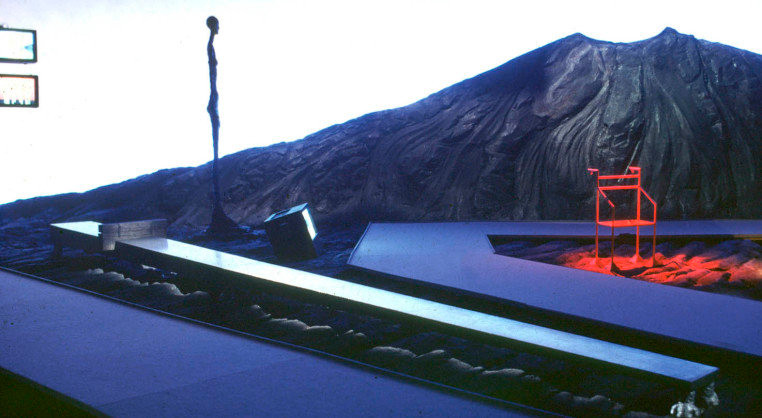

Сегодня я увидел макет вашей выставки. Первое что бросилось мне в глаза — это город, сфокусироваться на котором можно варьируя различные ракурсы. Я не знаю, знакомы ли вы с книжкой Кевина Линча «Вид с дороги», о том, что американские города спроектированы так, чтобы их можно было заприметить с хайвэя. Но когда я думаю о проделанной вами работе — в особенности об «Эйнштейне на пляже», очень сильно мною любимого, — у меня есть подозрение, что вы каждый раз начинаете что-либо делать, держа в голове именно город. Кого-то, кто шатается по городу, кто способен отбросить одну вещь и беззастенчиво обратится к другой, пуская собственный взгляд вразброд, самовольно «беря отгул» у дня сегодняшнего, чтобы нанести ему ответный визит днем позже. Кажется, вы уповаете на способность аудитории завершать вами начатое. Я написал книгу «Открытое произведение», в которой похожие идеи были использованы применительно к литературе.

Боб Уилсон: Да, я думаю, это хорошая аналогия, такое сравнение с городом. Я смотрю из окна своего офиса и вижу современное сооружение. Рядом с ним — здание восемнадцатого века, недалеко початый новострой. Я вижу не только парижскую действительность, но также следы ее прошлого и предчувствия ее будущего. Чуть выше маячат облака и росчерки самолетов. По улице идет человек, мимо которого шмыгают машины. Все эти события одновременны, но происходят на разных скоростях. Пространство похоже на батарею с отличными друг от друга зарядами. Оно преисполнено временем: я бы не пасовал перед его монотонностью, ведь это пространство для воспоминаний.

Один из элементов данной выставки — видео. Оно отличается по своей природе, ритму, цвету, текстуре, структуре от остальных частей комнаты. Комната в

У.Э.: Я понимаю различие между выставочным пространством и кино, но моя аналогия была обращена на ваш проект в целом, да и в принципе на все, чем вы занимаетесь. Каждая ваша работа, как мне кажется, походит на видео, в котором любой способен примерить на себя какие угодно образы, маневрируя среди них при помощи своеобразного дистанционного переключателя. С другой стороны, когда я думаю об «Эйнштейне на пляже» — где вполне допустимо рассматривать как фасеточную панораму всей «сцены-картины», так и

Б.У.: Да, пожалуй так. Я уверен, что наше мышление похоже на пульт управления. Одна из первых пьес, которую я написал, «Письмо королеве Виктории», а также еще одна, последовавшая за ней, «Я сидела у себя во дворике появился этот парень я решила что у меня галлюцинация», во многом вращались вокруг идеи дистанционности. Я вырос в небольшом городке в Техасе, и за все то время, что я рос, отец не шибко разрешал нам пялиться в ящик. Я отучился в университете, и вернувшись домой, с удивлением обнаружил, что сам он смотрел его постоянно. Он мог сидеть с пультом и вперемешку следить за всеми каналами. Урывками схватывая то одно, то другое — и это меня очаровало. Нечто подобное было и в моих ранних пьесах. Они состояли из несметного количества разрозненных кусков, объединить которые вправе был сам зритель, так же, как если бы кто-то сидел перед каналом, с тысячью программ, судорожно выбирая, на которой из них

Нам ни к чему рассказывать истории, потому как эти истории уже сидят в головах тех, кто приходит на спектакль.

У.Э.: Несмотря на вашу приверженность «нелитературному театру», театру без нарратива, вы почему-то избираете в качестве исходных точек имена (Фрейд, Кюри, Эйнштейн), несущие на себе отпечаток истории, с реальной биографической подоплекой. Не видите ли вы конфликта между отказом от повествования и той предысторией, к которой отсылают подобные персоны, резонируя с неким подспудным зрительским представлением о них?

Б.У.: Нет, конфликта я не вижу. Такие люди театра, как Еврипид, Расин или Мольер, частенько писали о сильных мира сего. И я думаю, что персонажи вроде Зигмунда Фрейда, Йосифа Сталина, королевы Виктории и Альберта Эйнштейна — небожители нашего с вами времени. Это мифические фигуры, и обыкновенные люди с улицы обладают некоторыми представлениями о них задолго до того, как переступают через порог театра или же музея. Нам ни к чему рассказывать истории, потому как эти истории уже сидят в головах тех, кто приходит на спектакль. И такой расхожей информации достаточно, чтобы соорудить театральное событие. Художник обходится с историей без пиетета историка, он воссоздает ее как поэт. Он берет общеизвестные идеи и ассоциации, сопутствующие каждому из богов его или ее времени, играет с ними, фабрикуя апокрифическую легенду для этих мифических персонажей.

У.Э.: Безусловно, внутри ваших историй, публика может беспрепятственно выбирать маршрут для своих «прогулок». Вы, в самом деле, имеете дело с «открытыми» структурами, инициирующими сотрудничество со зрителем, но (это довольно ехидный вопрос, связанный с темой, которая меня в последнее время занимает) в подвешенности здесь остается способ реагирования на предлагаемую вами картину, на ваш театр. В подвешенности находится сама возможность их интерпретации и пользования ими, которую вы легко можете пресечь репликой: «О, нет, разве существует некая предельная точка, после которой вы способны со всем этим покончить?». Предположим я скажу: «Вы знаете, в этом есть что-то от мольерианы, местами напоминая „Версальский экспромт“». Американо-итальяно-французское перекрестное положение позволяет мне осуществить такую интерпретацию, но насколько правомерным, в таком случае, можно — или, напротив, нельзя — считать вероятное опротестование вами подобной сторонней трактовки?

Б.У.: Такого права я лишен. Зона моей ответственности как художника ограничивается созданием произведения, а не его интерпретацией. Это распространяется на мою работу в области визуального искусства так же, как и на театр. Сейчас я занят постановкой «Волшебной флейты», и мне приходится постоянно напоминать об этом певцам. Их это очень озадачивает, потому как они приучены думать об интерпретации ролей, игре в натуралистической манере, ища во всем психологические коннотации. Я же считаю интерпретацию делом публики, а не исполнителя, режиссера или автора. В любом случае, наш ориентир — именно публика, которую мы и должны снабдить свободой для персональных интерпретаций, дав ей возможность делать собственные выводы.

У.Э.: Но выходит, что в данный момент вы заняты интерпретацией текста Моцарта, которая впоследствии может аналогичным образом послужить подспорьем для интерпретирования со стороны кого-либо еще.

Б.У.: Не думаю, что я интерпретирую, но это не суть важно.

Я не уверен, что Моцарт осознавал то, что он пишет. Точно также я не уверен, что Шекспир особо вникал в ним написанное. Это то, о чем можно думать и рефлексировать, не претендуя на окончательность понимания. Произведения превосходят своих создателей.

У.Э.: Нет? Но почему? Я полагаю, что постановка симфонии Бетховена — это попытка ее интерпретации, так как вы можете, к примеру, усилить ритмический пассаж, чтобы сосредоточить на нем внимание слушателей. Под термином «интерпретация» мной подразумевается его максимально широкое значение.

Б.У.: В таком случае, конечно, это моя интерпретация.

У.Э.: Окей. Будучи масоном, Моцарт свято верил в те весьма неопределенные, сентиментальные, моральные принципы, которые нашли свое воплощение в «Волшебной флейте». Уже в «Дон Жуане» он хотел указать на достойный ада дьявольский характер Командора. Такой была его позиция. Интерпретирование, к которому вы прибегаете при постановке оперы Моцарта, предполагает смещение ряда элементов в либретто и партитуре, которое, в конечном итоге, может как заострить, так и отвести взгляд вашего зрителя от вопросов морали у Моцарта. А они ведь у Моцарта есть! Как вы намерены с этим поступить?

Б.У.: Для начала, я не разделяю вашего мнения. Я не уверен, что Моцарт осознавал то, что он пишет. Точно также я не уверен, что Шекспир особо вникал в ним написанное. Это то, о чем можно думать и рефлексировать, не претендуя на окончательность понимания. Произведения превосходят своих создателей. Год назад я ставил «Короля Лира». Его невозможно охватить полностью. Таков размах. Нечто абсолютно космическое. Я принадлежу к тому типу художников, которые даже не пытаются разобраться с тем, что они делают, поскольку такие попытки грозят обернуться несусветным враньем. Если бы я заявил, что понимаю созданное, это сковывало бы меня. Утверждая это, я бы упустил из виду тот богатый интерпретационный потенциал, который содержится в любом великом произведении искусства, довольствуясь лишь единичной перспективой.

Если мы знаем, зачем мы что-либо делаем, необходимость самого этого действия отпадает.

За одну ночь я могу бегло прошерстить «Короля Лира», перечитав его совершенно иначе на следующий день. Та же история с «Волшебной флейтой». С одной стороны, эти истории кажутся весьма незатейливыми, на деле же они предстают очень сложными. Об этом любят поразмышлять. Если мы знаем, зачем мы что-либо делаем, необходимость самого этого действия отпадает. Вот почему и «Король Лир», и «Волшебная флейта» — великие произведения искусства. Этим объясняется их живучесть, а также то, почему мы склонны возвращаться к ним, заново их открывая. Такие реминисценции вновь делают эти произведения авангардными.

У.Э.: Да, но вам под силу сподвигнуть людей на прочтение Моцарта как на поверхностном уровне, в качестве заурядной структуры, так и на уровне многосложной истории. Это уже предполагает ответственность за интерпретацию. И в момент, когда вы думаете — «Я ХОЧУ показать им, насколько значительна эта история», — вы уже выносите собственный вердикт. Само значение лишено предубеждений, но его направленность, стимулируемая вами, зависит от решения, принятие которого — исключительно ваша прерогатива.

Б.У.: Да, это правда. Опасность же в том, что вы не должны этому слишком доверять. По этой причине я отдаю предпочтение формализму в представлении собственных работ, потому как он обеспечивает гораздо больше дистанции, больше ментального пространства. Можно прорычать: «Я убью тебя!» Однако куда более пугающий оттенок это высказывание обретает, когда его произносят с улыбкой. То же самое и с постановкой Моцарта, я считаю. Певцы могут быть очень серьезными, но как бы то ни было, они должны знать, что на деле все происходит иначе. Дело мистерии — мостить глубину поверхности, в то время как самой поверхности надлежит оставаться доступной.

Можно прорычать: «Я убью тебя!» Однако куда более пугающий оттенок это высказывание обретает, когда его произносят с улыбкой. То же самое и с постановкой Моцарта.

Работа в театре или же в музее такова, что ее показной оболочке необходимо быть простой и понятной для каждого: как для людей из Африки или Китая, так и для человека, с которым вы днем столкнулись на улице. Каждый должен иметь возможность прошвырнуться по музеям и почерпнуть что-нибудь от выставок. Это верно и в отношении театра. Внешняя оболочка сохраняет простые очертания, но под ней таится предельно многообразное. Она далека от разночтений, но то, что в ней предусмотрительно укрывается от чужих глаз — многозначно.

У.Э.: Вероятно, это покажется второстепенным вопросом, но он, тем не менее, касается той же проблемы: несколько огрубляя, мне хотелось бы отметить, что зачастую используемая вами мебель очень геометрична. Отчасти она напоминает мне работы Макинтоша или Миса ван дер Роэ. В особенности, «землистое» кресло Сталина, сделанное из материала похожего на окаменелую лаву. К чему это? Так вы пытаетесь трактовать персонажа?

Б.У.: Да, я думаю, да. Мной были произведены два кресла из свинца для королевы Виктории («Письмо королеве Виктории»). Очень строгой конструкции. С прямыми углами и автомобильными фарами, с задней стороны которых торчали толстые электрические кабели. Оба кресла были расположены друг напротив друга. Без

Для Сталина же, фигуры двадцатого века, я смастерил два кресла, задрапированных органическим свинцом. Сам Сталин имел в своем распоряжении два местожительства, идентичных друг другу. В них все было одинаковым: та же мебель, плиты, буквально все, вплоть до малейших деталей. И в каждом из этих апартаментов была пара кресел, всегда драпировавшихся тканью.

Мои ассоциации связывают атомную бомбу и ее грибоподобное облако с этими креслами. Я думаю, что одним из величайших открытий нашего века стало расщепление атома. Это расщепление ума. Оно разворачивается на подкорке нашего сознания. Мне нравилось использование такой доступной, органической формы для Сталина, и ее более чопорной версии, из того же свинцового материала, — для королевы Виктории. Для меня две разновидности этих кресел представляют из себя два отличных способа обращения с материалом и, так или иначе, связаны с двумя совершенно разными временами, а именно, с девятнадцатым и двадцатым веком.

У.Э.: Несколько минут тому назад, вы заявили, что, желая оградить интерпретацию от предвзятости, вы предпочитаете формализм. Но сейчас, вы говорите мне, что выбор формы выражает идеологическую позицию. Выходит, что формализм не несет в себе каких-либо оснований для отказа от интерпретационных обязательств. Это идеология, и вы, наверняка, в этом осведомлены, раз делаете такие заявления!

Б.У.: Правила созданы, чтобы их нарушать! Вы не обязаны с излишком принимать на веру все существующее! Вы всегда должны противоречить себе! Поворачиваясь налево, представляйте себе, что это правая сторона!

У.Э.: Как там говорил Уолт Уитмен: «Могу ли я противоречить себе»? Что ж, я могу. Говоря о противоречии, стоит признаться, что я не слишком хорошо знаком с вашей практикой в живописи, но в моей памяти запечатлелось то, что в то время как сделанная вами мебель очень геометрична (в духе Мондриана, скажем), ваша живопись, напротив, неформальна. Кажется, что это два радикально противоположных начинания. Разнятся ли здесь содержания, или же это расщепление вашей личности, или еще что-то?

Б.У.: Рисунки для меня сродни дневникам. Я могу вернуться и посмотреть на набросок многолетней давности, сделанный мной, и сказать: о! это было, когда Никсон подал в отставку, или когда я был влюблен в

У.Э.: Не так давно я пересекся с Гюнтером Грассом в Италии. Он презентовал свои превосходные рисунки. И, как ни странно, он сказал: «Я бы предпочел остаться в памяти скорее художником, чем писателем». Не могу судить, насколько искренним он был, и был ли. Но, что бы вы ответили, окажись вы перед выбором быть запомненным по вашим рисункам или же изготовленным структурам; по вашим двухмерным или же трехмерным, или же вообще четырехмерным работам, как в случае с театром?

Б.У.: Я думаю, что все это фрагменты одной и той же работы. Я бы хотел наследить в каждой ее клеточке.

У.Э.: Насколько на вашу работу повлияли ваши совместные штудии с Солери, с которых вы начинали?

Б.У.: Я учился у Солери в начале 60-х. В то время любопытными мне казались скорее идеи, лежавшие в основе его архитектурных проектов, нежели их непосредственные воплощения. Я был очарован масштабностью его мысли. Он был мечтателем. Проектировал города, которые располагались под водой, но охватывали и воду, и небо. Я тогда заканчивал архитектурную школу, и мои сокурсники, все как один, проектировали для своих выпускных работ офисные здания. Я этого сделать не мог, да и, в целом, это не вызывало у меня ни малейшего интереса. Солери же был человеком, создававшим архитектурный дизайн, выводя палочкой на песке свои рисунки. Он понятия не имел, что за этим последует — игровая комната, аудитория или еще что, — он просто начинал рисовать. Так он планировал здания. Было удивительным увидеть архитектора, работающего вот так. Он действительно поразил меня. То же самое было с Эйнштейном — он также был мечтателем. Заканчивая школу, я находился в легком смятении, и этот человек стал для меня своеобразным предвестником, учитывая уже мою собственную предрасположенном к грезам. Для своей выпускной работы я спроектировал яблоко с прозрачным кубом в середине. Предназначение этого прозрачного куба — служить таким себе окном в мир. Оно могло отображать целую вселенную.

Как-то я работал в госпитале с параплегиками, квадриплегиками и людьми с «железными легкими». Это был госпиталь на острове, расположенном в проливе реки Ист Ривер в Нью Йорке [1], где вдобавок к собственной парализованности пациенты были изолированы чисто географически. Их не могли навестить представители «Младшей Лиги» или же волонтеры других организаций — это было довольно затруднительно. Пациенты, конечно, получали пособия. Но когда я работал там, мы собирали деньги на то, чтобы провести им телевидение в больничные палаты. Это было фантастикой, потому что мы открывали окно во внешний мир для людей, которые были надолго от него оторваны. Они могли узнавать, что происходит в Китае или Африке, и даже «слетать» на луну, следя в прямом эфире за космическими запусками. Для этих людей телевидение функционировало именно в качестве окна в мир.

Мне кажется, что «Центр Помпиду» тоже своего рода такое «окно». Он расположен в центре Парижа, и есть центром как таковым. Это куб посреди яблока, отображающий весь мир. Это место сосредоточения людей, где они могут собраться вместе, чтобы быть одновременно и наблюдателями, и наблюдаемыми, свободно курсируя в пространстве. Это главная туристическая мекка, и, вместе с тем, это музей! А не мертвецкая или место, в котором всего лишь хранятся коллекции работ художников. Художник может заявиться в музей, чтобы воплотить свои замыслы. Я смонтировал свои видео прямо здесь, в здешней студии звукозаписи.

Видеоарт выставки «Воспоминания мистера Боджанглса… Ог сын огня»

Средневековый город избрал собственным центром собор. Тот был не только местом для богослужения, но также и сердцем культурной и городской жизни. Я считаю, что «Центр Помпиду» исполняет эту роль сегодня.

У.Э.: Иногда события происходящие снаружи, на площадях, куда интереснее тех, что упираются в межкомнатные перегородки.

Б.У.: Это чистая правда. Но столь захватывающими такие мероприятия, о которых я говорил, делает не столько то, что они происходят взаперти, сколько те люди, которые кучкуются вокруг всего этого. Еще одна вещь, отличающая «Центр Помпиду» — культурная экспансия, исходящая от него и ширящаяся по всему городу. Однажды моя работа была представлена даже за пределами самого центра — в театре, а не музее, — при непосредственной его [центра] поддержке. Искусство должно начинать свой путь вовне из музея, распространяясь и охватывая в дальнейшем весь город. В некотором смысле это в самом деле тот центр, в котором сегодня нуждаются наши города.

У.Э.: Как видите, аналогия с городом вновь дает о себе знать. Скорей всего, расшифровку этой беседы люди прочтут перед посещением вашей выставки. По большей части это будут люди посвященные, способные разобрать, где стул Эйнштейна, а где Фрейда. Но останутся также и те, у кого ваши предметы мебели могут вызвать смешанные чувства. Где первый возможный вариант: я хочу присесть на этот стул. Второй: очевидно, что этот стул не для того, чтобы я на нем умостился, скорее, это платоническая идея самой «стульности». Третий: это пыточный стул, «целибатная машина», как у Дюшана или же Кафки, в его «В исправительной колонии». Или же четвертый вариант: это брехтианское действие по очуждению меня с помощью стула, или, если несколько перефразировать, уилсоновское преуспевание в том, что русские формалисты назвали «приемом остранения». Не думаю, что вам стоит ограничивать себя каким-то одним вариантом возможной реакции, вполне допустимо благосклонно принять их все…

Б.У.: На эти вещи можно взглянуть по-разному. В первую очередь, часть из них прежде уже видели — в рамках театральных постановок. Сейчас же их увидят в музее, размещенными подобающим тому образом. В совершенно другом контексте. Это похоже на процесс рекомбинации, через который проходят разбивающиеся молекулы. Деконструкция преобразовывает их.

Я считаю эти стулья скульптурами. Это экспонаты, на которые вы можете взгромоздиться или быть запримеченными за этим делом со стороны, или же вообще отвлеченно представлять кого-то, кто мог бы занять это место. Эти стулья вбирают в себя индивидуальность тех, кто на них присаживается, пробуждая ассоциации и мысли.

Умберто Эко: Вспомните греческий театр — три трагедии, плюс сатировская драма, и в тоже самое время люди, которые едят и треплются между собой. Или моцартовские оперы, где публика занималась любовью в ложе, в тени занавеси.

У.Э.: Но почему тогда данный или какой-либо другой ваш стул сравним с Джакометти [2] или прочими художниками?

Б.У.: Думаю, это связано с моей одержимостью формой. Я берусь за разработку стула с той же тщательностью, с которой подхожу и к созданию пьес. Каждая деталь отсылает к форме, линии, времени и пространству. В этой связи интересна тема пыток и Кафки, которую вы чуть ранее затронули. Когда-то была особая форма монгольской пытки, которая немного напоминает мне мои опыты со стульями и непосредственно эту выставку. Человек в пустыне зарывался по шею в песок. Ему забривали голову, которую плотно оборачивали звериной шкурой. На солнцепеке, в пустыне, с покрытой головой волосы не могли прорасти наружу, поэтому врастали внутрь головы. В результате чего человек терял память [3]. В

У.Э.: Обратной стороной прогулок по современным городам как

Б.У.: В фильме «Долина кукол» есть песня, которую поет Дайон Уорвик, с таким рефреном: «Пора сойти, пора сойти с этой карусели». Она повторяется в течении всего фильма. И могла бы продолжаться безостановочно [4]. В моих ранних пьесах, я был особенно увлечен этой темой вечного возвращения. У меня были пьесы, которые длились сутками, а действие одной включало в себя целую неделю. Я даже воображал, что театру вполне по силам иметь дело с пьесой, которая бы шла непрерывно, и так, чтобы зритель мог отлучиться на пятнадцатиминутный обеденный перерыв или же на послеполуденный визит в парк, где распластавшись на скамеечке он бы глазел на прохожих или же облака, теснящие друг друга. В таких постановках не было бы начала, середины и конца, как у Шекспира, а пролегала бы лишь одна сплошная линия.

У.Э.: Ну, посещение театра и «отбывание» спектакля от начала до конца относительно недавнее изобретение. Вспомните греческий театр — три трагедии, плюс сатировская драма, и в тоже самое время люди, которые едят и треплются между собой. Или моцартовские оперы, где публика занималась любовью в ложе, в тени занавеси. Я полагаю, театр — это нечто гораздо большее, нежели Ибсен. В этом смысле вы не столь далеки от «мейнстрима».

Сноски:

1. Речь идет о госпитале Голдуотер на

2. На концептуальную перекличку «стула Эйнштейна» с «Высокими фигурами» Альберто Джакометти указал сам Уилсон, в интервью Тьерри Грийе.

3. Пересказ Уилсона, во многом, напоминает практики манкуртизма, описанные Чингизом Айтматовым в романе «Буранный полустанок».

4. Уилсон придерживается распространенного заблуждения на этот счет: на самом деле, на протяжении всего фильма эта песня звучит в исполнении Дори Превин (и в адаптации оскароносного кинокомпозитора Джона Уильямса). Отличается оригинальный саундтрек от более позднего сингла Дайон Уорвик (записанного в переработанной аранжировке от Пэта Уильямса) и песенной лирикой. При этом в титрах к фильму исполнительницей заглавной темы значится именно Уорвик, а не Превин. Это связано с тем, что Уорвик, действительно, изначально была приглашена создателями фильма для записи центральной музыкальной темы картины. Однако, в её окончательный вариант композиция не попала в виду того, что выпускающая киностудия «Двадцатый век Фокс» и родной музыкальный лейбл Уорвик «Scepter Records» не смогли достигнуть паритетного соглашения, позволившего бы, в конечном итоге, прозвучать голосу Уорвик в санудтреке этой ленты. По сути, хронологически более поздняя запись Уорвик является интерпретацией оригинальной темы из «Долины кукол», с измененной тональностью, инструментовкой и, что наиболее важно в нашем случае, текстом (автором которого, к слову, была именно Превин). В этом смысле пятикратное повторение вышеуказанной песни в фильме действительно имело место, чего не скажешь о призыве «сойти с карусели», на котором делает особый акцент Уилсон. Ведь тот присутствует лишь в версии Уорвик, и фактически отсутствует в оригинальной записи, используемой в фильме. В виду подобной коллизии последующие рассуждения Уилсона о «вечном возвращении» обрастают иронической двусмысленностью.

Перевод на русский: Данила Божич (специально для metafrogurt)