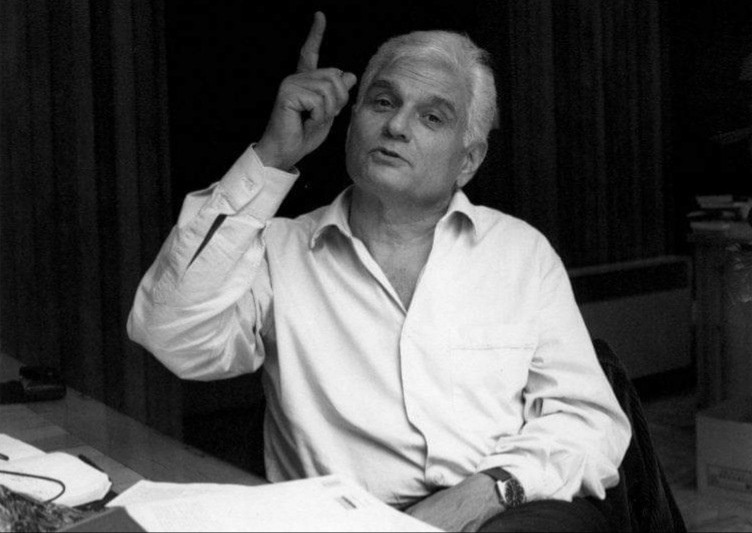

Жак Деррида. Несколько положений и трюизмов по поводу неологизмов, новизмов, постизмов, паразитизмов и других небольших сейсмизмов

Узнавать о новых переводах можно, подписавшись на канал t.me/noodletranslate

Когда я начал готовиться к настоящему симпозиуму, то понял, что неверно прочитал предпосланное ему название. Возможно, по невнимательности вместо «The States of “Theory”» (states во множественном числе и theory в кавычках) я прочитал «The State of Theory» (state в единственном числе и theory без кавычек).

И я подумал, что ответ на такой вопрос — What is the state of theory today? — был само собой разумеющимся и очевидным, hic et nunc. Разве штатом (state) теории теперь и в дальнейшем является не Калифорния? Даже Южная Калифорния?

Вам это может показаться игрой слов или способом избежать поставленных проблем. Однако такой ответ может оказаться более серьезным, более реалистичным, более историчным и «историкским», чем кажется.

Этот симпозиум — под таким заглавием, с теми участниками, что приехали из других штатов и государств (американских и

Попробуйте проанализировать феномен данного коллоквиума в его различных измерениях: политико-институциональном, социо-экономическом, психо-историческом, фантазмо-либидинальном — будьте уверены, что вы будете вынуждены совершить необходимо возникающий здесь переход между двумя значениями слова state.

Игра между двумя положениями (states) слова state — больше чем просто игра. Форма множественного числа может подчеркивать — с точки зрения организаторов, с которыми я ничего не обсуждал, — что слову state можно придать несколько значений, одно из которых должно быть привязано к геополитике, географии и политике теории — в США и других местах.

Как только я понял свою ошибку и пригляделся к заглавию, я увидел и множественное число, и кавычки.

Прежде чем предложить несколько замечаний насчет «the states of “theory”», я бы хотел рассказать вам о своей интерпретации множественного числа и кавычек. Они указывают на чрезвычайную осторожность со стороны организаторов. Я думаю, что они не хотели выглядеть так, будто они предполагают, что у теории может быть какое-то одно возможное положение — теория как таковая, — то есть возможность объединения всех теоретических феноменов, всех теоретических произведений, всех теорем в виде таблицы, оглавления, иными словами, на читаемой поверхности, которая подобно всякой стабильной и стабилизованной таблице позволяет прочесть таксономическую табличность, записи и места, а также генеалогию, наконец-то зафиксированную в древе теории, идентичностей, сущностей и имен теории — будь то нарицательных или же собственных. В таблице ботанической.

Множественное число слова «положение» дестабилизирует или указывает на нестабильность, существенную дестабилизацию такой таблицы — таблицы, которая никогда не обходится без соответствующей иерархизирующей структуры установления.

Множественное число, стало быть, сказал я себе, ставит под вопрос саму возможность дискурса, который сегодня мог бы на скорую руку вывести такую таксономическую объективизацию — вывод этот делают очень многие внутри или вне университета, когда докса (которую тем не менее всегда следует воспринимать всерьез) играет с названиями теорий и теорем, как если б это были шахматные фигуры: новая критика (New Criticism), структурализм, постструктурализм, постмодернизм, постмарксизм, новый историзм и т.д. На самом деле мы не можем — да и кто бы мог? — и, значит, не должны претендовать на то, чтобы поставить перед нашими глазами, перед нашими лицами, встать лицом к лицу с теоремами, теоретизациями, теориями, которые разделяют или постулируют поле, очевидно не являющееся ни общим, ни унифицируемым, ни даже идентифицируемым.

Невозможной по самой своей сути эта статичная и таксономическая табуляризация оказывается по соображениям структурного характера.

Вот первое из них: открытое и неунифицированное поле этих «Генеральных Штатов» есть также силовое поле: в своих обычных проявлениях, под их обычными обозначениями эти силы можно назвать либидинальными, политико-институциональными либо историко-социо-экономическими — или же конкурентными силами желания и власти. Силы никогда не обходятся без репрезентаций, без зеркальных образов, без явлений рефракции и дифракции, без отражения или переприсвоения различных или противоположных сил, без идентификации с другим или оппонентом и т.д. — без всего этого множества структур, которые делят каждую идентифицируемую силу, де-идентифицируя ее, смещая ее в самом ее распространении.

В этом поле множества сил, где уже нет возможности их сосчитать, существуют лишь теоретические вбросы (jetées). Словом «вброс» с этого момента я буду называть силу такого движения, которое еще не является ни субъектом, ни проектом или объектом, ни даже отказом (rejet), но в рамках которого имеет место всякое произведение и всякое определение, обнаруживающие свою возможность в этом вбросе — неважно при этом, относится ли это произведение или определение к субъекту, объекту, проекту или отказу.

Всякий теоретический вброс — равно как и его переприсвоение в качестве теоретического ансамбля, теории с набором аксиом, методологических процедур и институциональных структур — a priori, с самого начала вступает в конфликт и соревнование. Однако дело здесь не только в антагонизме, конфронтации лицом к лицу, то есть не в оппозиции между двумя вбросами, которые бы сталкивались друг с другом в своих собственных стабилизированных идентичностях. Речь не идет об антагонистской конфронтации, чему есть две коррелятивные причины.

Первая заключается в том, что вброс, отнюдь не будучи частью некого целого, является теоретическим вбросом лишь постольку, поскольку претендует на то, чтобы постигать себя за счет постижения всех прочих — выходя за их границы, превосходя их, вписывая их внутрь себя. Всякий вброс структурируется, конструируется, проектируется с той целью, чтобы объяснить и описать все другие вбросы (прошедшие, современные и грядущие). И ни один вброс не смог бы избежать этой конститутивной претензии, не перестав при этом быть тем, что он есть. Эта претензия и является вбросом — тем, в чем вброс заинтересован и что делает интересным его самого.

Будучи теоретическим вбросом, этот проект — объяснения и описания всех других вбросов и самого конституирования поля, в которое они вписаны — подчиняется принципу достаточного основания (principium reddendae rationis), тщательное же изучение этого вопроса и этой темы — изучение, которое я не могу здесь предпринять — должно вывести к проблематике, столь же амбициозной и рискованной, как и та, что могла бы противостоять истории принципа достаточного основания.

Вторая причина, которая на самом деле тесно связана с первой — почему соревнование не может быть просто антагонистической конфронтацией, не позволяя какой бы то ни было вброс низвести до табличного прочтения, табличного разума, который бы смог классифицировать целокупность теоретических возможностей, — эта вторая причина заключается в том, что каждая разновидность в этой таблице обретает свою собственную идентичность только за счет поглощения других идентичностей — за счет контаминации, паразитизма, прививки, пересадки органов, инкорпорации и т.д. Например, если бы кто захотел идентифицировать то, что зовут или что зовется марксизмом сегодня, в 1987 году, в качестве теории из разновидностей марксизма, которая задействуется в «теории литературы» — «literary theory», как это называют в Соединенных Штатах (и вот уже перед нами столько проблематичных названий), то он не смог бы этого сделать, не установив элементы с общими чертами, которые этим марксизмом объединяются — а именно понятия, темы, вопросы, слова, предложения, которые принадлежат тому, против чего марксистский дискурс сегодня преимущественно выступает: например, структурализму, психоанализу, нео- и постструктурализму. Ибо, насколько мне известно из текстов Иглтона и Джеймисона (а также более молодых теоретиков вроде Спринкера), самая оригинальная, активная часть их работы предполагает интеграцию мотивов, источник которых находится как раз таки в месте, которое воспринимается ими как место противостоящей им теории. Многое можно было бы сказать о режимах такой интеграции, о трансформациях, искажениях, макро- и

Принцип таксономической разупорядоченности, которого я здесь коснулся, может послужить поводом для обоснованных и упорядоченных переводов или даже комичных провалов, которые можно порой увидеть в описаниях некоторых курсов, в блёрбах, а порой и в книгах. Происходит сериализация вещей, которые являются гетерогенными, хотя и находятся в отношениях смешения и тератологического взаимопоглощения — таких как психоанализ, постструктурализм, постмодернизм, феминизм, марксизм и т.д. Эта тератология является нашей нормальностью. Я к этому еще вернусь.

Те, кто, принадлежа университету или какому-то иному месту, еще не совсем уснул, знают, что эти обозначения не отвечают, не соответствуют какой бы то ни было классифицируемой идентичности, какому бы то ни было корпусу, который можно было бы отграничить. Вместе с тем это не делает их пустыми или бессмысленными. То, что они называют, это главным образом стиль каждого вброса, а также то, что стабилизирует его как раз таки в форме положения — но положения в каком смысле с этого момента?

Подведем итоги. Каждая часть таблицы (той, что впредь не будет иметь целостности и поэтому границ), каждая запись, каждый вброс не является ни частью или целым, ни частью целого, ни синекдохой или метонимией, ни даже частью больше целого, но вбросом, чьи момент, движение и структура, внутренние и овнутряющие, вырывают его из целого и обратно на целое накладывают, дабы его постигать и перед ним говорить. Откуда следует, что каждый вброс претендует на то, чтобы выходить за пределы границ целостного положения вещей и отражать его посредством складки.

Есть, стало быть, state внутри state’а в двух смыслах слова «state»: в смысле политической организации (эти теоретические вбросы являются также институциональными фортификациями — и нам платят, как и мы платим, за то, чтобы это знать, даже если для одних это очевиднее, чем для других — фортификациями, всё более гибкими, подвижными, причем штат Калифорния опять-таки является в этом отношении образцом: мы здесь привыкли к теоретическим землетрясениям, а институциональная архитектура построена так, чтобы отвечать сеизмам и сейсмизмам всех новых измов, которые способны потрясти структуры — как пост, и так новые), а также в смысле сообщения, суждения, описания = положения. Каждый теоретический вброс является учреждением нового положения по поводу всего положения вещей и нового установления, целящего в государственную (state) гегемонию. У каждого вброса есть гегемонистская цель, которая подразумевает не подчинение или контроль других вбросов извне, а их инкорпорацию с тем, чтобы быть инкорпорированным ими.

Было бы поэтому легко показать, что то, что в последнее время стали называть или что стало называться новым историзмом — если предположить, что у него есть устойчивая идентичность вне институционального места, на котором в Южной Калифорнии произрастают все эти новые виды после их пересадки из французских виноградников — новый историзм интроецирует, отрицая это, инкорпорирует, не признавая, изучение истории, которое (я вернусь к этому изучению позже, чтобы показать его протяженность и форму) уже было активным, наличным и фундаментальным, например, в рамках самого постструктурализма, которому, как кажется сторонникам и пропагандистам нового историзма, необходимо принципиальнейшим образом противостоять. То, что я здесь говорю о новом историзме, верно также и в отношении англо-американской новой критики (New Criticism) — которая с ним рифмуется и напоминает о нем как о своей противоположности. Сочленение двух этих названий еще раз напоминает нам — как если бы в этом была необходимость — о том, что стремится стать техникой само-легитимации, само-учреждения и

Почему я выбрал пример нового историзма, а не

Если я выбрал пример нового историзма, а не

Чуть позже я могу попытаться более прямо обрисовать, каким образом сегодня я рассматриваю этот вопрос истории и историзма, будь то старого или нового. Теперь же я хотел бы, скорее, настоять на следующем: если статичная и табличная тотализация не представляется возможной, то это не только ввиду исторического процесса, не только потому, что вещи меняются быстро и лишь динамический и диахронический взгляд может ухватить опять-таки скорее положения, чем положение теории, как если бы для этого теоретического ландшафта более подходящим была не фотография, а кинематограф, который позволил бы нам увидеть теоретическое, то есть то, что он, дабы увидеть, ставит на паузу. Нет, если табличная тотализация невозможна, то это

И если я продолжаю размышлять о семантике слова «state», то это потому, что я пытаюсь соотнести его с тем, чем мы, как я полагаю, здесь занимаемся — неким общим делом, которое мы разделяем и которое собрало нас здесь вместе. Позвольте мне поиграть и представить, каким мог бы быть политико-институциональный подход, который определял бы в качестве правил своей игры именно то, что следует рассматривать с точки зрения экономии этих слов: «state» и «states». Следовало бы в таком случае учитывать бешеную конкуренцию, которая запустила и усилила бы производство названий «нов-измов» и «пост-измов», а также элементов, которым это постоянно увеличивающееся наращивание обязано, с одной стороны, межштатными (interstate) разногласиями внутри Соединенных Штатов (States), а с другой, межгосударственными (interstate) разногласиями между национальными государствами (states), такими как Англия, Франция, Германия, Италия, Япония и пр.; и, наконец, что важнее всего, между различными силами — культурными, издательскими и, прежде всего, академическими, — между системами преподавания и исследования, отличающимися в зависимости от того, являются ли они преимущественно публичными и государственными, с одной стороны, или же частными, с преобладанием свободного предпринимательства в капиталистическом духе, с другой. Различие между этими двумя типами систем не исключает, а, напротив, взывает к изобретению трансплантатов, передатчиков, паразитизмов, шифтеров — в зависимости от обстоятельств их можно истолковать либо как контаминации, либо как полезные провокации; более того, их конфигурации могут бы весьма оригинальными; сами они были радикально обновлены, как мне кажется, за последние десять лет — в Европе и других местах.

Я здесь имею в виду многие из тех анализов, которые я прочитал в замечательном сборнике под редакцией Дерека Аттриджа, Джеффа Беннингтона и Роберта Янга «Постструктурализм и вопрос истории» (Cambridge University Press, 1987) — книге, которая является поистине англо-франко-американской с точки зрения как академических и издательских мест происхождения, так и ее авторов, тем, проблем и т.д. Этот труд наперед и в очень проработанной форме отвечает на многие из наших вопросов. Среди прочих, а также среди всех тех, что стоило бы здесь пространно процитировать, я вынужден ограничиться упоминанием — для своих нужд — одного из направлений, на которое указал Джонатан Каллер в тексте под названием «Критика и институты: американский университет». Он, в частности, обращается к различным режимам вмешательства государства и национальных норм в академические институты — а стало быть, их неизбежное влияние на критические теории, на смещение парадигм (в кантовском смысле) — понятие, которое Каллер детально разбирает. Он сопоставляет Англию и Соединенные Штаты; впрочем такого рода сравнительный анализ можно было бы расширить и приложить к другим нациям. Он рассматривает данный вопрос с пяти разных точек зрения, которые я могу лишь упомянуть: 1) сравнение процедур владения и практик оценивания; 2) сравнение статусов и структур послевузовского образования; 3) сравнение бакалавриатских исследований в двух странах с точки зрения соответствующей специализации; 4) сравнение заработных плат, которые определяются на национальном уровне там и подчиняются законам свободного рынка здесь; 5) и сравнение структур профессионализации. Каллер описывает и объясняет неравномерное развитие так называемой «теории» в двух академических системах и даже предполагает (причем, как мне кажется, вполне верно), что слово «теория» является «наиболее удобным обозначением» того, что происходит на некоторых отделениях литературы в Соединенных Штатах, когда речь здесь идет об изучении определенного числа корпусов, полей и авторов. Я бы добавил, что этого не происходит ни на других отделениях в данной стране, ни на отделениях литературы в других странах каким-либо статистически заметным образом. Ниже это приведет меня к рассмотрению слова и понятия «теория», что стоит в названии нашего коллоквиума, как чисто южноамериканского артефакта, который обретает свой смысл только в месте своего возникновения, на определенных отделениях литературы в этой стране. Я говорю об изучении литературы, а не просто о гуманитарных науках, поскольку иногда гуманитарные науки включают в себя и исторические дисциплины. Я отмечаю последний момент (я к нему еще вернусь), чтобы подчеркнуть, что если так называемый «новый историзм» существует и представляет из себя какой-либо интерес, так это потому, что он претендует быть частью так называемой «теории», а также потому — и это любопытный парадокс, — что его представляют не историки на исторических отделениях, а главным образом литературные теоретики, занятые обсуждением теоретических движений, которые в свою очередь имеют место на отделениях литературы.

Но к этому я еще вернусь.

Теперь же я бы хотел закончить и отчасти формализовать все эти предварительные замечания насчет постановки во множественное число «положений» теории. Для этой множественности, которую нельзя свести к

Одна из двух интерпретаций дает или сообщает смысл этому сонаправленному соревнованию. В этом смысле речь действительно идет об интерпретации, которая в более буквальном смысле интерпретативна, нежели вторая. Она внимательна к концептуальному содержанию, семантике и телеологии. Для такой интерпретации достаточным будет сказать, что конфликты теорий — это конфликты интерпретаций, соревнование, целью которого является гегемония какой-то одной интерпретации и того, что представляет тот или иной институт либо сообщество интерпретаторов. Для такой интерпретации достаточным будет сказать, что каждый вброс распространяется в соответствии с двойным, но при этом единичным законом достаточного основания и воли к власти. Для спасения порядка сонаправленного соревнования этого достаточно, даже если это порядок военный.

Другое отношение к соревновательной множественности не будет в строгом смысле целиком и полностью интерпретативным, даже если оно интепретативный момент в себя включает. Не отменяя первую интерпретацию, а главное ей себя не противопоставляя, оно имеет дело с многообразием, которое нельзя свести к упомянутому мною только что порядку, будь то порядок военный или какой-либо другой. Оно работает с этим многообразием как с законом поля, пунктом незакрытости, который не только никогда не позволил бы себя упорядочить и вписать, разместить в общей Kampfplatz (арене борьбы), но в том числе делал бы возможными и неизбежными синекдохические и метонимические соревнования: не в виде их нормального условия возможности, их ratio essendi (основания бытия) или ratio cognoscendi (основание познания), но как средство рассеивающей инаковости или альтерации, которая делала бы возможной чистую идентичность, чистую идентификацию того, что она одновременно делает возможным — которая, таким образом, делимитировала и дестабилизировала бы положение (state) или учреждение, которые она починает, дабы это положение или учреждение имели место. Однако то, что позволяет им иметь место, само не имеет устойчивого или теоретизируемого места. Именно в этом не-месте и можно разместить возникновение эффектов деконструкции — чуть позже я отграничу этот процесс от положения (state), от «деконструктивистской» теории или малоправдопобного набора «деконструктивистских» теорем.

Таковы соображения, говорил я себе, по которым организаторы коллоквиума в Ирвайне могли бы подписаться под выбранным ими названием, с этой грамматикой множественного числа слова «states», которая, кстати говоря, не только указывает на стратегию свободного рынка и либерального плюрализма, на эклектичную толерантность или хорошие манеры гостеприимства, но также может быть настойчивым памятованием «Генеральных штатов (states)» теории — как это было в Париже, за десять лет до празднования революции, когда мы создали Генеральные штаты философии.

Но на этот раз в истории случается нечто непредвиденное: Генеральные штаты чего-то, что кто-то решается поставить в кавычки — штаты (states) «теории».

Среди заглавий, которые я мог дать своему выступлению, у меня поначалу были такие: «From One Newism to Another Through Some Postisms (New Criticism, Postmodernism, Post-Marxism, Poststructuralism, New Historicism)», или «Estates General of the Quotation Market», или же «Inverted Commas Auctioned Off».

К чему же эти кавычки вокруг «теории»?

Представим возможность аккуратного исследования, которое при этом не будет всего лишь социо-историческим, исследования возможности режимов порождения значимостей использования (usage) — как и износа (usure), — создания и употребления названий каких-либо теорий с начальными частями «новый» и «пост». Такое исследование объяснило бы возвращение стратегемы, которая заключается в том, чтобы реагировать на появление чего-то нового непосредственным присвоением ему названия «новый» (за тех, кто сам до этого не додумался) или же объявлять старомодным или вышедшим из строя то самое название, что предшествовало некому «пост» и которое отныне рассматривается как плохое слово, к которому прилепили приставку «пост» — и вот, начальная часть слова внезапно начинает напоминать кошачий хвост с привязанной к нему консервной банкой. Возвращение этой стратегемы зачастую широко распространено и выказывает слишком сильное нетерпение, юношеское торжество или механическое рвение. Так оно становится расхожим. Однако это не так важно. То же самое исследование могло бы показать, что функционирование таких названий всегда предполагает, что они заключены в невидимые кавычки.

Никто не представляется, высказываясь в первом лице единственного или множественного числа, в качестве «нового такого-то» или «пост такого-то». Если вы где-то столкнетесь с высказыванием, которое бы решительно утверждало: «Я новый такой-то, или я пост такой-то», покажите мне его. Это может быть исключением и знаком того, что автор такого автореферентного высказывания просто-напросто не разбирается в

Таким образом, как я предположил выше, существует самоименование и самопродвижение в отсутствие кого-либо — или почти кого-либо, — кто когда-либо представлялся бы как «я новый такой-то или пост такой-то». Можно сказать или услышать: «Я марксист» (в перспективе «теории», как она ныне определяется в этой стране при обстоятельствах, которые я подробнее проясню далее), но никто никогда не скажет: «Я новый такой-то или пост такой-то».

Производимая кавычками демаркация означает, что такие этикетки обладают меновой стоимостью валют, предназначенных для обращения и обеспечения возможности обращения благ, распределения мест, расположения и значимости фигур на доске или на некоем Уолл-Стрит академии (то есть в месте котировок (quotation) на бирже, одновременно и в лингвистическом смысле: cotations и quotations), но никогда никому не позволяют присвоить их себе или претендовать на монополию. А главное без

Однако, говоря серьезнее, — поэтому-то я и заговорил о рынке котировок (quotation market), — эти кавычки (quotation marks) навязывают себя в тот самый момент, когда отношение ко всем языкам, всем кодам традиции оказывается во всё возрастающей степени деконструировано в качестве целостности и в своей целостности. Здесь необходим ряд комментариев.

1. С одной стороны, эта форма деконструкции такова, что уже не представляется возможным серьезное использование слов традиции. Они больше никогда не используются, но лишь упоминаются. И даже это различие между использованием и упоминанием, взятое из теории речевых актов (различие, на чьи пределы я попытался в другом месте указать, при всем его интересе и необходимости), это различие между использованием и упоминанием я здесь могу лишь упомянуть, но не использовать. Всё происходит так, будто эффекты деконструктивной работы (которую опять-таки я отграничиваю от так называемых деконструктивистских дискурсов или теорем) заставляют нас ко всем словам добавлять, более или менее внятно, упоминание «упоминания». И чем более серьезными и весомыми являются слова, тем более необходимым оказывается упоминание «упоминания», а не «использования». «Не использовать» отныне приписывается всякому понятию, всякому слову. Не использовать это понятие, только упоминать. Как иногда можно прочитать над водопроводным краном: «воду не пить», «непитьевая вода». Что-то другое с ней еще можно делать, но только не лить на или в себя, не употреблять.

Такова, возможно, одна и только одна причина, по которой организаторы коллоквиума поставили слово «теория» в кавычки. Мы не используем его серьезно, мы лишь упоминаем его. Такая оговорка, всеобщая ирония, которая сегодня, я думаю, сильнейшим образом изменяет дискурсы — прежде всего при помощи «кавычек», — делает всё более редкими, странными и невыносимыми те события письма, чья сила тем не менее состоит в «использовании» языка снова, однако в «использовании» языка за счет того, чтобы подвергнуть его эффектам деконструкции, то есть без воссоздания того, что было деконструировано, а значит без отказа от кавычек. На кону, стало быть, иное письмо самих кавычек, которое, будучи вдвойне бдительным, будучи вдвойне в кавычках, изобретательным образом удваивая кавычки, дестабилизирует даже оппозицию между дискурсом с и дискурсом без кавычек, упоминания и использования, а также всю систему связанных с этим значений — то есть философию и теорию во всей их целокупности. Неудивительно поэтому, что эти события письма, которое использует кавычки, извлекает из них пользу и полностью расходует их, дабы написать нечто иное, все виды воздействий принимаются за игру. И тревога, ими производимая и возникающая, как только они не оставляют критерия для разграничения между использованием и упоминанием, дает объяснение защитному дискурсу, который состоит в разоблачении этого письма как беспричинной игры (эстетства), лишенной как научной или теоретической серьезности, так и политической и этической ответственности.

Я бы сказал, что даже на той стороне, где пытаются общим образом разместить «деконструкцию» (кавычки в кавычках), даже здесь «деконструктивисты» и «деконструктивизмы» представляют собой попытку переприсвоить, приручить, нормализовать это письмо, с тем чтобы воссоздать новую «теорию» — «деконструктивизм» со своим методом и своими правилами, своими критериями различия между использованием и упоминанием, серьезностью своей дисциплины и своих институтов и т.д. Различие между, с одной стороны, деконструкцией или деконструкциями, эффектами и работами деконструкции и, с другой, теоремами и теоретическими переприсвоениями «деконструктивизма» — это различие является структурным, а не персональным. Сказать, что оно не является персональным, не означает сказать, что оно реально. Оно не обладает реальностью границы, которую одни пересекают, а другие нет. Ее всегда пересекают, стирают и вновь прочерчивают — вновь прочерчивают, стирая. Я не решусь назвать эту границу «идеальной», «регулятивной» или «теоретической» — по той самой причине, которую я только что упомянул. Однако нечто от этого есть, имеется граница, которая не существует ни как реальная, ни как идеальная.

2. С другой стороны, генерализация кавычек (будет ли это нормальное использование кавычек или уже извращенное неустойчивостью линии границы между положением использования и положением упоминания) указывает сегодня на то, что единственный возможный «теоретический» подход, единственное последовательное отношение к языку, единственное отношение бдительного и формализующего анализа, единственное объективное и объективирующее отношение к дискурсу и к тому, что этот дискурс говорит, необходимым образом задействует последовательное использование кавычек — то есть упоминание, осознанность и практику упорядоченной целостности нашей лексики и нашего синтаксиса.

Это подразумевает конституирование радикальной металингвистики, которая, однако, интегрирует в самом своем вбросе невозможность метаязыка. Поэтому письмо, о котором я только что говорил и которое записывает кавычки, здесь записывает метаязык, записывает всякий раз в соответствии с новым письмом и новым почерком пропозицию, саму по себе металингвистическую, в виде утверждения: «Метаязыка не существует», которое является буквальной цитатой из Хайдеггера и Лакана. Нет, стало быть, сегодня никакой возможной теории, которая могла бы интегрировать и учесть свой собственный язык, не генерализируя при этом практику (видимую или невидимую) кавычек, не заходя достаточно далеко, чтобы поставить в кавычки само слово «теория». Это «теория».

3. Это («Это “теория”») приводит к двум парадоксам.

А. Первый парадокс располагается на уровне переворачивания собственного и несобственного. Кавычки, как правило, функционируют в качестве маленьких прищепок, предназначенных для того, чтобы, не касаясь, удерживать на расстоянии одежду, которую, грязная ли она или мокрая, не выпустят из прищепок и не будут касаться, пока она не станет чистой или сухой. В этом случае кавычки вокруг «теории», отнюдь не удерживая на расстоянии нечистое понятие, выражают недоверие к понятию, чистому от любого загрязнения и от абсолютно переприсвояемого собственного смысла — собственного смысла слова «теория», причем «теория» здесь определяется телосом собственного смысла, который бы ускользал от цитируемости или, более общо, от общей итерабельности. Именно собственный смысл собственности на этот раз ставится в кавычки, а не наоборот несобственный, как это было всегда. Именно в этом дискретном графическом знаке переворачивания возможно выявить меру смещения, которое по определению неизмеримо, если не лишено правил.

Б. Второй парадокс выявляет то, что ускользает от взгляда исключительно в силу максимальной очевидности, а именно тот факт, что генерализация кавычек — по крайней мере при таких условиях, — отнюдь не являясь нейтрализацией референции, формалистской софистикой, удерживающей историю на расстоянии, скорее выражает наиболее острое чувство истории, истории понятий, их хода и, среди прочего, понятий, аккредитованных теми, кто с легкостью полагает, будто знает, о чем говорит, когда отсылает к «истории», «обществу», «реальности» и другим подобным вещам, — но также истории понятия истории, которое, как я очень давно попытался предположить, не может быть одной историей среди прочих. Итак, не существует подхода, скажем так, в кавычках, более историчного, более «историкского» (то есть связанного с конкретной работой историков), более ответственного перед историей (Geschichte или history), чем тот, который на практике осуществляет бдительное, но по сути своей общее использование кавычек. Ответственного перед историей и перед

В. Третий парадокс. Как вы поняли, я не занимаюсь описанием намерений тех, кто решил заключить в кавычки слово «теория». Я не знаю, кто является автором названия, и, на самом деле, не хочу знать. Я лишь объясняю вам не как и почему я бы сам записал эти кавычки, но как сегодня их можно читать в рамках того, что, я полагаю, является нашей ситуацией. Так вот, третий парадокс заключается в том, что кавычки — не единственный знак переворачивания или дистанцирования понятия или слова. Они напоминают об общей цитируемости, они цитируют цитируемость как вызов, опять же не в виде формалистской нейтрализации, занятой собственностью, но в виде напоминания о необходимом всеобщем смешении, о трансплантатах и нередуцируемых паразитизмах, влияющих на всякую теорему. Вот почему, как я выше предположил, вместо того, чтобы рассматривать псевдо-идентичности, этикетки или слоганы в качестве маленьких деревянных лошадок в карусели, где новая критика, структурализм, постструктурализм, новый социо-историзм, а затем опять формализм, не-формализм и так далее следуют друг за другом; вместо этих карусельных эффектов более настоятельным, интересным и увлекательным (по крайней мере не таким скучным) было бы прочтение и разработка теоретических конфигураций, чью структуру, письмо, концептуальные и институциональные режимы, а также социальную и историческую вписанность нельзя было бы свести — именно в силу определенной силы трансплантации — к диалектике карусели или к карусели пародии диалектики «пост» и «нового». Ввиду роста журналистского и доксографического дискурсов среди тех, кто, будучи внутри или вне университета, полагает, будто является свидетелем серии теоретических кругов, приготовившись бить в набат, настоятельным оказывается проявить интерес к тому, что в рамках наиболее изобретательной «теоретической» работы не получится ограничить этими боксерскими рингами, каруселями и круглыми столами. Крайне необходимо проанализировать, например, внутри допущений и утверждений дискурса, который выдают за марксистский или который претендует на то, чтобы им быть, то, что обычно приписывают постструктурализму или новой критике, или признать, что в некоторых текстах, которые идентифицируют как постструктуралистские, внимания к так называемой социо-исторической «реальности» не меньше, чем в иных «марксистских» или «новосоцио-историцистских» текстах… но я к этому позже еще вернусь, в ином аспекте.

Прескриптивный урок, который я хотел бы из этих трех парадоксов, касающихся пары кавычек, извлечь, заключается в следующем. Я утверждаю это без особых иллюзий, и всё же, я думаю, мне следует об этом сказать. Я придаю этому предписанию форму вопроса. Вместо того, чтобы и дальше принимать участие во всеобщей скучной игре, заключающейся в применении самых заезженных схем истории идей к специфике происходящего теперь, особенно в этой стране; вместо того, чтобы поддаваться нормализующим и легитимирующим представлениям, которые всё слишком быстро идентифицируют, узнают и редуцируют — почему бы, скорее, не проявить интерес к «теоретическим» чудовищам, уродствам, которые заявляют о себе в теории, чудовищам, которые заранее делают устаревшими и комичными все классификации или периодизации вроде: после новой критики приходит «изм», затем «постизм», а потом опять еще один «изм», а сегодня другой «постизм» и т.д.? Такие нормализации сами являются чудовищными исходя из перспективы того, что имеет место в самых необычных и изобретательных работах и текстах, в самом идеоматичном письме. Однако такие чудовищности нормальны. Они встречаются повсюду. Нормальной чудовищностью будет сказать, что всё, что охватывает слово «постструктурализм», является формалистским, эстетским, аполитичным, мало интересующимся историей или социо-экономической реальностью. Нормальной чудовищностью будет сказать о мысли, которая началась с постановки под вопрос логоцентризма, что она ограничена языком и языковыми играми. Нормальной чудовищностью будет думать, что для того, чтобы вернуться-таки назад к реальности, истории, обществу, политике, достаточно будет оставить позади все эти словесные игры. Нормальной чудовищностью будет, как и прежде, противопоставлять текстуальное — в том виде, в котором это понятие подверглось переработке за последние двадцать лет — социальному, политическому и историческому, как если бы текст, как и прежде, был книгой на полке в библиотеке. Я буду различать нормальные чудовищности и чудовищные, которые никогда не представлены как таковые. Чудовищность никогда не представляет себя; иначе говоря, если хотите, только она представляет себя, то есть дает себя распознать, позволяя свести себя к

Что это значит, особенно в поле «теории»? Например, следующее: если существуют «теоретические» события, которыми оказываются отмечены институты (в данный момент это всего лишь гипотеза), они должны обладать бесформенной формой чудовищности: в этот момент их нельзя признать или легитимировать, а еще меньше каким-либо образом спрограммировать, анонсировать и спрогнозировать.

Я возьму пример из той доксы, которая для нас является самой обычной: доксы «говорят». Всё чаще и чаще говорят, что коллоквиум в Университете Джона Хопкинса («Языки критики и гуманитарные науки») был тогда, в 1966 году, более двадцати лет тому назад, событием, в ходе которого изменилось многое (я специально оставляю эти формулировки расплывчатыми) на американской сцене — которая всегда является более чем американской. То, что ныне в этой стране зовется «теорией», может даже иметь сущностную связь с тем, что, говорят, случилось в 1966 году. Я не знаю, что там случилось, и у меня нет ни средств, ни времени, необходимых для того, чтобы это здесь обсудить, так что я ограничусь следующим замечанием, совершенно недостаточным. Несомненным является то, что если там случилось нечто такое, что обладает значимостью теоретического события, или события внутри теории, или, что более вероятно, значимостью пришествия нового теоретико-институционального смысла «теории» — того, что в этой стране на протяжении двадцати лет называлось «теорией», — то оно обнаружило себя лишь задним числом, и сегодня продолжая становиться всё более и более отчетливым. Но несомненно также и то, что никто — ни среди участников, ни из их окружения — не имел никакого предметного представления об этом событии; никто не мог измерить его и тем более решиться его спрограммировать, анонсировать или представить его в качестве такого события. Это несомненно; и это столь же несомненно, как и то, что если сегодня кто-либо станет претендовать на то, чтобы спрограммировать или представить подобное событие, то такой человек, конечно, просто ошибется на этот счет. Это даже самый надежный рецепт, как ошибиться. Чудовищ нельзя анонсировать. Нельзя сказать: «Вот они, наши чудовища», не превратив в ту же секунду чудовищ в домашних животных.

Последняя серия замечаний или вопросов имеет, как я уже сказал, по крайней мере прескриптивные коннотации. Это предписание не является в строгом смысле теоретическим, этическим или политическим. И когда я теперь говорю, что если мы прислушаемся к этому предписанию, то займемся более интересными вещами, менее скучными и более оригинальными, я не говорю это ни во имя вкуса, ни во имя аристократического эстетства. Это всего-навсего означает, что нечто наконец обретет шанс случиться или иметь место, вот и всё. Это не несомненно, это не предсказуемо — просто: лучше, чтобы нечто случилось. Вот и всё: чтобы нечто случилось, так будет лучше, вот и всё. Но такой выбор захватывает дух, он превосходит всякую этику, всякую политику, всякую эстетику, всякую историческую и социальную реальность.

Поскольку я уже слишком много времени занимаюсь тем, что ничего не говорю, я

Что такое эта «теория»?

Во-первых, это не то, что зовется «теорией» в математике или физике. «Теория» — это не научная теория: это не теоретизация или набор теорем. Ученые пожали бы плечами, если бы то, что происходит во имя «теории» на американских отделениях литературы, стали выдвигать в качестве научной, даже эпистемологической «теории». На самом деле они были бы правы, если бы возникла претензия приспособить такое понятие «теории» к их моделям научной теории. Но так как такой претензии не было, они оказались бы неправы, поскольку не поняли бы такое понятие теории.

Во-вторых, это понятие, не будучи научным в классическом смысле, не является также и философским понятием «теории». Ни единый философ — в строгом смысле — ни в единой традиции и ни в единой философской институции в мире, включая эту страну, не сможет узнать такое понятие «теории» в том, что делается, говорится, публикуется под наименованием «теории» на некоторых американских отделениях литературы. Все философы мира сказали бы: это, строго говоря, недостойно того, что в философии мы зовем теорией.

Если эта «теория» неприемлема ни с точки зрения науки, ни с точки зрения философии, то есть с точки зрения эпистемы, которая, противопоставляя себя доксе, всегда легитимировала, оценивала и отграничивала теории, то что же тогда конституирует, определяет, легитимирует то, что в этой стране на протяжении последних двадцати лет зовется «теорией»? Что же это в точности такое? И почему так много людей, причем не только среди ученых и философов, выступает «против “теории”»? Не следует толковать негативно тот факт, что то, что теперь я стану называть «положениями теории» — вместо того, чтобы каждый раз говорить «теория» в кавычках, — не является ни научным, ни философским. «Теория в Штатах» является не теорией, а открытостью пространства, возникновением элемента, для которого определенное число феноменов, как правило ассоциирующихся с литературой, требует транс-, меж- и прежде всего ультра-дисциплинарных подходов, которые до сих пор нигде не встречались: ни на одном отделении, ни в одной области какой-либо дисциплины. Они требуют множественности проблематик, которые ныне нередко классифицируются, сериализуются — отчасти комичным и иррациональным образом — в программах ряда университетов и отделений, в блёрбах некоторых книг, проблематик, которые упомянул Джонатан Каллер в приведенной выше статье. Простите мне цитирование пространного отрывка, тем более что в этом отрывке ссылаются на меня, но я не хочу здесь играть в бессмысленные игры академической вежливости, к тому же будет не вполне честным не процитировать — хотя бы по этой одной причине — текст, который мне здесь кажется важным, если уж мы хотим начать продумывать то, что «теория в Штатах», «теория» в кавычках здесь означает.

«Важнейшим критическим событием последних двадцати лет в Америке стало влияние различных теоретических перспектив и дискурсов: лингвистики, психоанализа, феминизма, структурализма, деконструкции. Следствием чего стало расширение поля литературоведения вплоть до включения многих вопросов, ранее остававшихся за его пределами. Сегодня в большинстве американских университетов курс по Фрейду скорее встретишь на английских или французских отделениях, чем на отделении психологии; Ницше, Сартр, Гадамер, Хайдеггер и Деррида преподавателями литературы обсуждаются чаще, чем преподавателями философии; Соссюр находится в пренебрежении среди лингвистов, зато ценится студентами и преподавателями литературы. Писания данных авторов подпадают под неоднородный жанр, чье наиболее принятое обозначение — просто «теория», что сегодня стало отсылать к работам, успешно бросающим вызов и переориентирующим мышление в областях, отличных от тех, к которым они по видимости принадлежат, поскольку их анализ языка, сознания, истории или культуры предлагает новые и убедительные описания сигнификации (“Критика и институты: американский университет”, стр. 87)».

Возникновение этого нового элемента (вместе с экспортом дискурсов за пределы их поля и признанием трансплантаций, множественностей языков и аксиоматик, нередуцируемости литературы и языка, полового различия, бессознательного и т.д.) является чем-то позитивным: это мутация, которую не получается осуществить в

Это происходит потому, что ее сопровождала, увлекала, провоцировала, взламывала (если хотите — я не знаю, какое слово лучше: ни одна из классических схем каузальности не кажется здесь релевантной) форма вопрошания и письма, вопрошающего письма (а не просто вопрошания), которое дестабилизирует аксиоматику, основополагающие и организующие схемы науки и философии как таковые — и даже новые категории истории идей (такие как эпистема и парадигма), которые позволили ей помыслить эту новую конфигурацию в режиме самосознания.

Назовем это эффектом деконструкции. При помощи этого слова я не отсылаю ни к конкретным текстам, ни к конкретным авторам, ни, главное, к тому образованию, которое дисциплинирует работу и эффект деконструкции, превращая их в некую теорию или некий критический метод под названием деконструктивизм или деконструктивизмы. Этот эффект деконструкции разупорядочивает не только аксиоматику философского и научного дискурсов как таковых, эпистемологического дискурса, различных методологий литературной критики (новой критики, формализма, тематизма, классического или марксистского историзма), но даже аксиоматику знания, задействованного в то же самое время в «теории в Штатах» (я снова цитирую Каллера): «лингвистики, психоанализа, феминизма [где бы «феминизм», хочу я добавить, ни формировался в виде институциональной дисциплины и корпуса философских — а значит фаллогоцентрических — аксиом], структурализма». Итак, элемент этих серий, то есть деконструкция, уже больше не принадлежит к этим сериям и внедряет в них элемент возмущения, расстройства или нередуцируемого беспорядка — то есть принцип смещения, который я теперь собираюсь описать хотя бы самым схематичным образом, в виде определенного числа типичных последствий — то есть общих и регулярно случающихся. Для удобства я снова буду использовать слово «вброс» («jetée»), в котором я различаю, с одной стороны, силу движения, которое что-то бросает (jette) или же бросает себя (se jette) одновременно вперед и назад, до всякого субъекта, объекта или проекта, до всякого отказа (rejet) или оскорбления (abject), а с другой, его институциональное и проективное объединение, которое можно сравнить с молом (jetée), пирсом в гавани, предназначенным для того, чтобы разбивать волны и поддерживать отлив для стоящих на якоре лодок, или пловцов. Разумеется, две эти функции вброса в идеале различны, но на деле их трудно, если вообще возможно, друг от друга отделить. Все трудности анализа, всякая путаница, все двусмысленности проистекают не только из трудности действенного принципиального разграничения двух вбросов, двух феноменов вброса, но также в стратегических интересах, вовлеченных — со всех сторон и по разным причинам — в их смешение или создание между ними определенной взаимосвязи.

Для удобства терминологии, а также ряди связи с названием коллоквиума я назову первый вброс дестабилизирующим или даже более искусственно разрушительным, а второй стабилизирующим, устанавливающим или просто устаивающим — с отсылкой к тому дополнительному факту, который состоит в том, что в момент застоя, stanza, стабилизирующий вброс исходит из предикативных суждений, убеждает при помощи утвердительных высказываний, положений вроде «это есть то»: например, деконструкция есть то или это.

К примеру, одно утверждение, одно положение, причем истинное, могло бы звучать так (я под ним подписываюсь): Деконструкция — это не теория и не философия. Это не школа и не метод. Это даже не дискурс, акт или практика. Это то, что случается — случается сегодня в том, что зовут обществом, политикой, дипломатией, экономикой, исторической реальностью и т.д., и т.п. Деконструкция — это случай. Я говорю это не только потому, что, как я думаю, это истина и я мог бы, будь у меня время, это продемонстрировать, но также и для того, чтобы привести пример положения в статичной форме вброса.

В своей сущностной неясности — которая, на мой взгляд, отнюдь не является негативной — понятие «теории», нами сейчас обсуждаемое, до конца 1960-х годов не имело аналога, как я уже сказал, ни в этой стране, ни

Но парадокс, если говорить об эффектах деконструктивного вброса, заключается в том, что он в одно и то же время породил за последние двадцать лет различные, абсолютно гетерогенные типы «сопротивлений теории». Пытаясь классифицировать их «идеальные типы», я попробую концептуализировать как то, что в этом контексте означает «теория», так и то, что здесь представляет собой странную и вызывающую замешательство логику сопротивления.

Прежде всего я бы сказал, что есть сам дестабилизирующий и разрушительный вброс с его эффектами деконструкции — вброс, который парадоксальным образом является «сопротивлением теории» сам. Это сопротивление, которое производит теорию и теории. Он сопротивляется теоретизации, во-первых, потому что функционирует в том месте, которое вброс ставит под вопрос и дестабилизирует условия возможности объективности, отношения к объекту, всего, что конституирует и учреждает гарантию субъективности в несомненном присутствии когито, уверенность самосознания, исходный проект, отношение к другому, определяемому в качестве эгологической интерсубъективности, закон основания и систему репрезентации, с ним связанной — то есть всё, что обеспечивает современное понятие теории в качестве объективности. Деконструкция, таким образом, сопротивляется теории, так как демонстрирует невозможность замыкания — замыкания совокупности или целокупности на организованной сети теорем, законов, правил и методов. Согласованность или последовательность деконструктивного вброса не является ни теоретическим множеством, ни системой, в силу того что система в строгом смысле этого термина является самой определенной формой сборки, сосуществования множества теоретических пропозиций. Также это не система, потому что деконструктивный вброс сам является в большей степени пропозициональным, нежели позиционным; именно тезис он и деконструирует — как философский тезис (и деконструкция является философской не более, чем научной), так и тему. На самом деле, он включает в качестве своих существенных направлений в литературном поле деконструкцию тематики, или, скорее, тематистского чтения.

Не будучи ни философским, ни научным, ни критическим (в смысле литературной критики, но также и в кантовской смысле, так как критицизм предполагает пропозициональное суждение и разрешимость), деконструктивный вброс не является и теоретическим, он сопротивляется теории в ином смысле. С самого начала — и это становится всё более и более отчетливым — он никогда не занимался всего лишь дискурсивным смыслом или содержанием, тематикой или семантикой дискурса. Причина здесь не просто в том, что это не чтение или интерпретация, но также и в том, что деконструкция фаллогоцентризма размещается там, где изоляция семантического содержания (с одной стороны, означаемое, а с другой, означающее, как принято было у нас говорить двадцать лет назад) — то есть содержания тематического и концептуального — оказывалась строго неосуществимой. Отсюда и необходимость деконструкции обращаться с текстами иначе, чем как с дискурсивными содержаниями, темами или тезисами, но всегда как со структурами институциональными и, как это обычно говорят, политико-юридическо-социо-историческими — ни одно из этих последних слов не является достаточно надежным, чтобы его можно было легко использовать, откуда и их относительно редкое использование в самых осторожных текстах, называемых деконструктивными. Это никоим образом не означает отсутствие интереса или отказ от этих вещей — реальности, истории, общества, закона, политики — и, более того, всё это абсолютно согласуется с понятием текста, основанным на деконструкции логоцентризма и несводимым к дискурсу, или книге, или тому, что иные до сих пор ограничивают текстуальным, пытаясь его отграничить или противопоставить реальному, социальному, историческому и т.д. Это нормальная чудовищность, о которой я говорил выше. Используя устаревший язык, можно было бы сказать, что деконструктивный вброс не является сущностно теоретическим, тетическим или тематическим, поскольку он в том числе является этико-политическим. Но, разумеется, по наиболее очевидным соображениям, такое суждение требует строжайшей бдительности и кавычек. Наконец, деконструктивный вброс утвердительно противостоит теории, в частности теории литературной, поскольку не является региональным — он не только не фиксирует текст в тематическом или тетическом положении, stanza, но также в первую очередь деконструирует — это и было моим первичным интересом в «О грамматологии» — иерархизирующую структуру, которая в философии как общей метафизике, фундаментальной онтологии, трансцендентальной критике или феноменологии упорядочивает множество регионов, дискурсов или сущих под управлением фундаментальной или трансцендентальной инстанции. Деконструктивный вброс не учреждается ни как региональная теория (например, литературная), ни как теория теорий. Именно в такой форме он является сопротивлением. И вдобавок он был сочленен с мыслью сопротивления, resistance (или, скорее, остатка, restance), которую я здесь не смогу обсудить.

Как я сказал, такая форма сопротивления теории заключалась не в том, чтобы реактивно противостоять теоретизации, но, напротив, в регулярном деконструировании философских предпосылок существующих теорий, имплицитно присутствующих в дискурсах, очерняющих философию или теорию. Ставка тогда была сделана на то, чтобы скорее выйти за пределы теоретического, чем ему препятствовать или занять позицию «против теории». В результате — парадоксально и предсказуемо — то самое, что выходит за пределы одновременно теоретического, тематического, тетического, философского и научного провоцирует в качестве жеста переприсвоения и сшивания теоретические движения, произведения и теоремы, которые в виде гиперактивности, суматохи и бурления, характерных для последних двадцати лет, сами по себе являются огромным количеством форм сопротивления — но на этот раз в другом смысле — деконструктивному вбросу. На этот раз сопротивление учреждает — а оно и правда существенным образом оказывается учреждающим — консолидирующую и стабилизирующую структуру вброса. Оно сооружает и укрепляет теории, предлагает темы и тезисы, выстраивает методы, дисциплины, даже школы. Но здесь снова этот институциональный и стабилизирующий вброс, где термин «сопротивление» мог бы получить смысл, как в выражении сопротивление материалов — том, которое архитекторы старательно высчитывают, дабы избежать обрушений, — этот вброс сооружает укрепления, которые могут к деконструктивному вбросу иметь отношение двух или, в зависимости от случая, трех типов. Но в этом случае сопротивление направлено на то, что угрожает, превышает или дестабилизирует stanza связной теории, ее положение. На этот раз сопротивление воссоздает stanza в виде системы, метода, дисциплины, а в худшем случае института со своей легитимирующей ортодоксией.

Ближайший тип, т.е. стабилизирующий вброс, более всего напоминающий дестабилизирующий, это то, что зовется постструктурализмом, или же деконструктивизмом. Это не плохо, это не является каким-то злом, а даже если и является, то злом необходимым. Он заключается в том, чтобы формализовать определенные стратегические необходимости деконструктивного вброса и выдвинуть — за счет такой формализации — системы технических правил, преподаваемых методологических процедур, дисциплин, школьных явлений, своего рода знаний, принципов, теорем, которые по большей части являются принципами интерпретации и чтения (в большей степени, чем письма). Деконструктивизм не является чем-то монолитным — среди деконструктивизмов и деконструктивистов есть различные стили, ориентации и даже серьезные конфликты, — но, я думаю, можно сказать, что деконструктивизм вообще имеет место всякий раз, когда дестабилизирующий вброс закрывает и стабилизирует себя в преподаваемом наборе теорем, всякий раз, когда есть самопрезентация какой-либо теории или, что более проблематично, теории как таковой. Мы знаем, что деконструктивизм главным образом развивается в пространстве изучения литературы, сосредоточенного как раз таки на вопросе трудности, остающейся тотальной — трудности отграничения поля или сущности литературы. Было бы неправильно сказать, что те элементы деконструктивизма, которые иногда могут быть стабилизирующими и нормализующими по отношению к эффектам деконструктивного вброса, проистекают из того факта, что деконструктивизм главным образом развивается в пространстве изучения литературы. Потому что это так или иначе производило бы впечатление — как наиболее грубые читатели порой и предполагают, — будто деконструкция уходит в формализм или эстетство, даже в текстуализм, путает текст и дискурс, страницу, книгу с миром, обществом или историей и библиотекой. Нет, я полагаю, что самые передовые вещи, происходящие в исследованиях литературы, избегают этих ловушек. И это не случайно. Это, несомненно, связано с литературой. Когда Родольф Гаше, например, в своей последней книге «Зеркальная амальгама: Деррида и философия отражения» (Cambridge: Harvard University Press, 1986), как и в других местах, упрекает некоторых литературных деконструктивистов в том, что они недостаточно радикальны, так как оказались неспособны пересмотреть предпосылки или даже приоритет деконструкции философии, его жест кажется мне одновременно необходимым и рискованным. Необходимым, потому что воссоздание деконструктивного вброса в виде теории, некой теории, в виде деконструктивистского вброса рискует утратить существенную силу и превышение, которые заключаются в том, чтобы нарушить порядок всего философского фундамента, о чем я уже говорил. Он рискует воссоздать старое понятие текста, ограничиться какой-то одной областью (литературной) и т.д. Но с другой стороны, сомнительный риск, которому подвержена книга Гаше — не обязательно в текстуре и аккуратных и осторожных деталях его анализа, достаточно тонкого, чтобы избежать этого риска, но на уровне глобального и широкого эффекта, к которому книги, к сожалению, сводятся, как только их закрывают и начинают обсуждать — этот риск заключался бы в воссоздании деконструктивного вброса в качестве философии деконструкции со своими — я использую слова Гаше без сохранения «квази» или кавычек, которые их ослабляют и усложняют — «инфраструктурами», систематичностью и т.д. Мы бы тогда столкнулись с деконструктивистской философией или метафилософией, с теорией теорий, деконструктивистской сверхтеорией. Мне опять же не кажется, что риск здесь исходит со стороны именно Гаше или того, что он пишет, но, скорее, со стороны глобального эффекта такого вместе с тем необходимого обращения к философской сцене деконструкции. Кроме того, это обращение должно быть адресовано в большей степени философам, чем литературным критикам.

Именно в виде реакции против определенного деконструктивистского постструктурализма, против образа определенного стабилизирующего вброса выступают наиболее интересные разработки последнего времени в марксизме и так называемом новом историзме. Если бы деконструктивизм был тем, в чем его обвиняют, то есть в тех случаях, когда и где он оказывается формализмом, эстетством, слепым по отношению к реальности, истории, замкнутым на языке, на словесных играх, на книгах, литературе, безразличным к политике — я бы счел марксизм и новый историзм абсолютно легитимными, необходимыми и настоятельными. Более того, я уверен в определенной необходимости, иногда даже новизне если не теории, то, по крайней мере, исследовательского стиля, а значит определенных объектов или областей исследования, того, что представляется под названием марксизма и нового историзма. Я бы очень искренне хотел, чтобы они шли дальше, и я был бы очень счастлив в эту работу внести свой вклад. Мне не кажется, что отказ от таких попыток может быть желательным или интересным. Но, будучи теориями, такой марксизм и такой новый историзм имеют по меньшей мере одну общую черту (а я не хочу путать одно с другим) на нынешнем этапе их критики. А именно то, что они учреждают себя через реакцию на деконструктивистский постструктурализм, который сам является либо не более чем фигурой или стабилизирующим переприсвоением деконструкции, либо даже карикатурным мифом, проекцией марксистов и новых историцистов, основанной на ангажированности и непонимании.

Я скажу — очень быстро и очень сухо — пару заключительных слов по поводу этих непониманий. Марксизм и новый историзм — очень разные теоретические явления. Первый является теорией, последний же иногда ассоциирует себя с реакциями «против теории» (чтобы процитировать хорошо к настоящему моменту известное выражение, которое снискало себе популярность скорее в качестве симптома сопротивления, нежели благодаря своему содержанию). Тем не менее общее у них лишь то, что источник их наиболее значимых нынешних черт лежит внутри пространства деконструктивного вброса и состоят эти черты в явном противостоянии стабилизирующему деконструктивизму. Вот почему они кажутся мне интереснее любой реакции, откровенно консервативной или просто «реактивной», о которой я за неимением времени ничего не скажу, хотя она и представлена гораздо шире и сильнее, чем мы о ней говорим в узком кругу людей, интересующихся более тонкими различиями. И конечно, иногда случается так, что различные типы смешиваются.

Я проигнорирую — за неимением времени, но еще и потому, что такие ошибки являются действительно слишком грубыми, хотя и длятся довольно долго — взгляд, который сводит понятие текста к письменной речи, забывая, что деконструкция всех меньше прикована к тюрьме языка, поскольку начинается с приостановки логоцентризма. Здесь я отсылаю к книге Доминика Лакапра «Переосмысление интеллектуальной истории: Текст, Контекст, Язык» (Ithaca: Cornell University Press, 1983), где в ходе разбора текстов Джеймисона и Хайдена Уйата он обсуждает некоторые из этих ошибочных толкований, указывая на ряд существенных сложностей.

Игнорируя эти непонимания, я всё же скажу пару слов насчет истории, хотя то же самое можно было бы сказать о «реальности», «обществе», «политике» и прочих громких словах такого же рода. Критика, развернутая некоторыми марксистами и новыми историцистами по поводу отношения к истории, опирается на фундаментальное непонимание, иногда разделяемое и некоторыми деконструктивистскими постструктуралистами. Поскольку деконструкция начинается, так сказать, с двойного жеста.

С одной стороны, она начинается с критики историцизма, которая радикализирует гуссерлевскую критику историцизма в том виде, в каком она была разработана в «Философии как строгой науке» в пику Дильтею, критику теории «мировоззрений», эмпиризма, релятивизма и скептицизма, которые следуют друг за другом в своей неспособности дать объяснение таким вещам, как теорема или философема, наука, философия, или философия как наука, а также любому проекту универсального или истинностного дискурса. Я, как и прежде, полностью подписываюсь под аргументацией Гуссерля, под этой критической последовательностью феноменологии, которая, на мой взгляд, неотделима от какой бы то ни было деконструкции, даже если этого недостаточно, даже если эта критика сталкивается со своими собственными ограничениями. Особенно она необходима для того, чтобы освободиться от историцистского эмпиризма и его представления об изначальной возможности идеальных объектов — будь то научных теорем или произведений культуры, например эстетических или литературных.

Так как, с другой стороны, Гуссерль, как вам известно, не останавливается на этой критике эмпирического историцизма. И не выдвигает ее во имя аисторичного платонизма. Критику эмпирического историзма он проводит лишь для того, чтобы выявить, распознать и описать историческую специфику теорем, идеальных объектов науки — например, математики, — и делает он это, на самом деле, во имя трансцендентальной историчности. Чтобы сосредоточиться на истории, истории вообще, на изначальной историчности культуры, языка и, прежде всего, теории, институтов, которыми и являются теоремы (ведь это мы и собирались здесь обсуждать), — всё это, по крайней мере, предполагает, что нужно идти в этой последовательности, которую я назвал гуссерлевской, до конца. Мне это было необходимо — со времен «Начала геометрии» — для того, что позже было разработано под названием деконструкции, даже если она привела к деконструктивному прочтению Гуссерля и Хайдеггера. Это еще одна причина, почему столь необходимо, причем постоянно, философское перепрочтение отношения деконструкции к философии.

Наконец, именно по этой причине деконструктивный вброс от начала и до конца мотивирован, движим интересом к истории, даже если он в итоге дестабилизирует ряд понятий истории, абсолютизацию или гипостазирование понятий неогегельянского или марксистского толка, гуссерлевское понятие истории и даже хайдеггеровское понятие исторической эпохальности. Я отсылаю здесь к тексту Беннингтона «Требование истории» из книги «Постструктурализм и вопрос истории», который предлагает замечательную разработку и формализует самым строгим и экономичным образом — как и всегда — данные нынешней ситуации. Как во введении к той же книге напоминают нам Янг и Беннингтон: «Если постструктурализм заново вводит историю в структурализм (или, выражаясь более аккуратно, показывает, каким образом эффекты истории были редуцированы), то он также ставит вопрос перед понятием истории как таковой» (стр. 2). В этом и заключается различие между новой критикой и постструктурализмом, аналогию между которыми подчеркивали некоторые критики — учитывая их аккуратную работу с текстами. Однако постструктурализм — и деконструкция вообще — также смещает границы, рамки текстов, всё, что должно было сохранять свою имманентность и делать возможным внутреннее чтение или же просто чтение в классическом смысле этого термина. А я, кстати говоря, полагаю, что проблематика границы и рамки — то есть контекста — серьезно упускается новыми историцистами; я полагаю, что именно с этим вопросом новые историцисты должны безотлагательно обратиться к некоторым текстам, называемым деконструктивистскими. Это позволит избежать восстановления нового архивизма или нового документализма.

Я отнял у вас слишком много времени, злоупотребив вашим терпением, так что не стану завершать свое выступление каким-либо положением. Вбросив несколько неупорядоченных афоризмов по поводу вброса, я хочу лишь его прояснить, поскольку

Говоря коротко, я попытался здесь крайне предварительным образом осуществить введение в это квази-понятие «вброса», у которого сегодня пока что нет статуса ни в положении теории, ни в «теории в Штатах». Также я попытался объяснить, по каким причинам было бы трудно его превратить в теорему или «теоретический объект».

Калифорнийский университет в Ирвайне, 1987 г.