Руфь

Главы рассказа соответствуют устройству личности в религии Древнего Египта. Согласно канону, после смерти человека каждая составляющая его как физического, духовного и социального существа (таковых девять: Тело, Сердце, Душа Сердца, Имя, Духовное тело, Душа Духа, Сила-Энергия, Двойник, Тень) должна была быть «отчитанной» и должным образом подготовленной к переходу в другой мир. Забота об этом ложилась на родных усопшего и на жрецов.

Мотив гроба-лодки встречается во многих традиционных религиях если у египтян и древних греков лодка связана непосредственно с переходом Души в царство мертвых, то для древних славян на определенном историческом этапе характерны похороны человека через сплавление его тела по течению реки в ритуальной ладье.

Обычай отправлять в последний путь вместе с покойником любимые и ценимые им вещи встречается практически у всех народов начиная от скандинавских народов, заканчивая африканскими племенами. В иных случаях кроме вещей в могилу следом за усопшим отправлялись его кони, рабы и жены (или сустав пальца жены как свидетельство ее присутствия рядом с мужем и гарант воссоединения с ним в ином мире). В Японии традиция складывать в гроб мелкие предметы «в дорогу» сохранилась и по сей день.

Имя главной героини отсылает к библейской Руфи, которая, овдовев, оставила дом и последовала за старой свекровью на ее родину, обретя после долгого пути новый дом, новую веру и новое счастье.

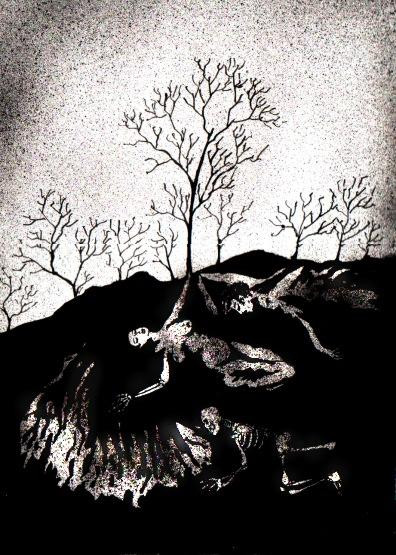

Также необходимо подчеркнуть мифологему мертвого жениха, возлюбленного-зверя (Финист Ясный Сокол, Тэм Лин, «Красавица и Чудовище», «Дикие лебеди» и т.д.), темная и демоническая сторона которого укрощается терпением и верностью обычной земной женщины.

«Железный потолок рая разверзнется перед Пепи, и он проходит сквозь него, одетый в шкуру леопарда, с жезлом и кнутом в руке; он сохранил свою плоть, он счастлив со своим именем, и он живет со своим двойником»

Египетская книга мертвых

1. Имя

В два часа пополуночи Руфь лежала плашмя на широкой низкой кровати, прислушиваясь к стуку часов и кваканью лягушек в низине за миндальной рощей. Ночь дышала ореховым запахом влажной рыжей земли и шиповником, ползущим по бетонным стенам.

В четыре часа начало светать, петухи запели за виноградниками. Долина наполнилась серым светом. Повеяло туманом и растущей травой. Раздались шаги: чужие, шаркающие. «Строитель идет на стройку», — подумала Руфь сквозь дремоту. Утробно и тускло не близко и не далеко завыл пёс.

В шесть часов дождь зашуршал по крышам и склонам, размывая глинистую почву.

Внизу, у крыльца, короткими гудками отозвался на

В мглистой прихожей повернулась ручка, Руфь сладко потянулась и решила дождаться, не вставая. Но дремота мгновенно порушилась каскадом старой черепицы, когда чей-то другой голос тихо позвал с порога и тут же раздался нервный кашель.

Она вскочила в одной сорочке и босиком выбежала из спальни. В прихожей бледней полотна стоял друг ее Стефана — Иван, в черном костюме, низкорослый, крепкий.

— Как страшно ты меня позвал. А я подумала, что это Стефан вернулся.

— Спустись во двор. Можешь не переодеваться, только накинь на плечи что-нибудь.

— А в чем дело? И где Стефан?

Ледяная дрожь окатила ее внезапно, и все четыре марша, что они спускались вниз, она перехваченным от волнения голосом пыталась выведать, зачем за ней пришли. Утренняя морось заставила ее поежиться.

За углом дома, возле мусорного бака, стояла машина одного из друзей Стефана. Мужчины столпились вокруг машины. Один из них, завидев ее, припустился навстречу, силясь что-то объяснить, но Руфь толкнуло туда, вглубь толпы — к открытому багажнику.

Мужчины молчали и курили, никто не смотрел ей в лицо. В багажнике, лицом к свету, лежал Стефан с закрытыми глазами, и багровое пятно расплылось по светлой рубашке. Руки и ноги свисали наружу.

Глубокий и истошный вопль вырвался из нутра Руфи, обозначив для друзей погибшего границу между «до» и «после», точку отсчета истинной смерти.

Несколько мгновений она стояла, точно вкопанная, но обрушилась на багажник, тряся покойника за плечи, целуя обескровленные губы. Мертвый Стефан, точно восковая копия, лежал с ножевой раной между двумя верхними ребрами.

Друзья опирались лбами о стены дома, сидели на корточках, перебрасывались односложными репликами.

Дождь закончился, на цветущем шиповнике поблескивала роса, ласточки летали низко, в соседний двор выбежали играть дети.

Все это казалось Руфи ненастоящим, порожним, а единственной реальностью, единственной весомостью было одно лишь мертвое тело, которое, как она считала, вмещало в себя весь мир и больше того. Вмещало в себя землю, небо, все стихии и все существа, ее саму.

И двадцать сантиметров каленой стали, проникшей под эти ребра, осиротили весь мир в ее глазах.

Страх перед Стефаном, доверие привязанность к нему, уважение, вожделение уступили место неясному и всепоглощающему ужасу перед величием пустоты. Тяжелое, сладостное, вызывающее гордость и оцепенение горе придавило ее, как прежде придавливало тело Стефана к супружескому ложу.

Руфь развернулась спиной к машине и, сделав несколько быстрых шагов, остановилась. Впереди был обрыв, поросший терновником и репьями, усеянный ржавой арматурой. Двое мужчин кинулось за ней, думая, что она решила сброситься вниз, но она только оглядела долину от края до края. Оглядела свои руки, ноги в глубоких туфлях, камни под ногами, мусорный контейнер — все осталось прежним. Она оглядела не спеша всех друзей Стефана, будто собирая с каждого по крупице смерти — из складок одежды и с пыльных башмаков.

Затем трое мужчин подняли тело наверх, уложив на ту самую кровать, где еще час назад жена ждала Стефана. Один из троих остался возле тела, остальные отвезли Руфь на место убийства — заброшенную стройку на восточной окраине. Руфь осмотрела каждую травинку и каждый камень. Она хотела бы увидеть больше: и убийцу, и нож убийцы, но это не было возможно, и она узнала лишь, что им был средних лет горец, что произошло все в стычке и что смерть была быстрой — звать врача не имело смысла.

Назад она шла пешком в сопровождении названного брата Стефана. Вместе они проделали тот путь, который проделал бы Стефан — живой — домой.

— Когда ждешь, есть страх не дождаться. Дай бог, чтобы страх не дождаться никогда не оправдывался, — сказала Руфь тихо ему на прощание. Он прижал ее порывисто к лацкану пиджака, пропахшему табаком и одеколоном.

— Вдова, — услышала она перешептывания возле машины.

Поднимаясь по лестнице, она не проронила ни слезинки. Не стало Стефана — не стало ее самой. Кому плакать?

Уже на пороге квартиры ее настигла странная подлая отрада: отныне ни работа, ни приятели, ни игры, ни одна, пусть даже самая красивая на свете женщина, не разлучит ее со Стефаном. Мертвый, он покоился в ней так же явно, как она бес- покоилась в нем живом, боясь быть изгнанной из его жизни.

Она присела на край кровати в спальне, где сквозь задернутые шторы просачивались сумерки. Стефан лежал, сложив руки на груди — широкие оливковые ладони, сильные жилистые кисти. Расстегнув пуговицы, Руфь тронула рану двумя пальцами и вдруг вскрикнула. На крик из гостиной прибежал остававшийся с утра в доме приятель Стефана, совсем еще мальчишка.

— А я и забыла, что ты здесь.

— Простите.

Руфь бережно сжимала в руках рубашку, на белое лицо упало несколько темных прядей.

— Вы… такая красивая! — невольно вырвалось у него.

Эти слова были для нее не более чем звуковым колебанием воздуха — любое самоопределение имело начальной точкой Стефана, можно ли было быть красивой, некрасивой — да какой бы то ни было, кем и чем бы то ни было вне его речи? Впрочем, на определения он был скуп, и важно было лишь то, что он выбрал ее однажды — одно лишь это заменяло собой все самые прекрасные прилагательные и существительные мира. Оттого диковинно и непонятно было услышать от

2. Тело

Она легла в постель и устроилась тихо на груди мертвого. Весенняя ночь шуршала камешками под шинами и клейкой молодой листвой. Безмолвный Стефан, казалось, вот-вот очнется ото сна, всхрапнет и обнимет ее.

«Левая его рука у меня под головой, а правой он обнимает меня».

Руфь принялась шептать ему что-то, пока не уснула, и сон, казалось, уравнял их, как уравнял полосами ложащийся лунный свет два лица, соединенных и разлученных.

Проснувшись утром, она погладила переносицу, широкие темные брови, ложбинку над верхней губой. Мертвый не очнется, не поднимет ее, как пушинку, на вытянутых руках. Ей придется отдать Стефана тогда, когда она впервые ощутила его принадлежащим себе — статичным, лишенным воли и ума. Отдать полицейским, гробовщикам, земле, чужим глазам, неизвестности. Не наговорившись с ним, не проводив его полноценно.

Она приняла решение, которое зачалось в ней еще в момент, когда, стоя у обрыва, она осмотрела долину за городом. Убедившись, что мальчишка спит, она достала с антресолей огромный дорожный чемодан на колесиках, удивившись откуда-то взявшимся силам, и осторожно уложила туда огромное тело Стефана. Оделась в дорогу и, затаив дыхание, спустила свою ношу, ступенька за ступенькой, из подъезда. Никого из соседей ей не встретилось, только вдали перекликались рабочие. Руфь везла чемодан самыми широкими улицами, держась направления вокзала, чтобы не вызвать подозрений, хотя для этого пришлось сделать огромный крюк, а каждый шаг давался ей с трудом. К полудню она вышла на шоссе.

Дальше дорога вела прямо из города, и посаженные в ряд тополя давали тень от припекающего солнца. Она то рыдала в голос, то улыбалась, то механически переставляла ноги в забытьи. Шоссе уходило вдаль на несколько десятков километров, дальше показался нужный перекресток с поворотом к селенью. Ноша стала еще тяжелей, когда асфальт сменился каменистой грунтовкой.

Садилось солнце, Руфь опустилась села в пыль на краю поля, засеянного озимыми, зарылась лицом в складки юбки и просидела так бог знает сколько времени. Пот катился с нее градом, она потеряла счет километрам и запуталась в сети проселочных дорог.

— Чего ты здесь забыла? — гулкий старческий голос заставил ее открыть глаза.

— Я искала тебя. Думала, что уже не найду.

Крутобедрая скуластая старуха строго сверкнула на нее птичьими глазами и кивнула, велев следовать за собой. Руфь поднялась, вытерев лицо рукавом. Она ликовала и шла, чуть не приплясывая, несмотря на усталость и голод.

На полу старухиной избы, покрытом дырявым линолеумом, копошились кошки и котята, под потолком шуршал радиоприемник, над вырубленным в бревенчатой стене окном сушились травы.

— Ты можешь оказать ему медвежью услугу, если он собьется с пути

В темном углу, за лоскутной шторой, в прокопченном воздухе с запахом полыни и сушеных грибов, Руфь неожиданно поняла, насколько измождена.

3. Сила, Двойник

Наутро сон Руфи раскололся от страха, что ее искали, выследили и

— Бабушка! Посиди со мной! Мне так одиноко, и боль одолевает меня, — позвала она со своей кровати, и равнодушное лицо старухи, точно выточенное из красного камня, вдруг потеплело. Она села у изголовья и тихонько провела шершавой ладонью по голове Руфи:

— Никому еще не удавалось найти мой дом, если я была против. Ты сама-то помнишь дорогу, по которой мы вчера шли?

Руфь рассмеялась и поняла, что нет.

— Бабушка! А вдруг во мне есть его ребенок, а?

— В тебе и самой много от ребенка, но того, о чем ты спрашиваешь, нет. Посмотрела я его внимательно — в нем много хорошего, но и дерьма немало. Но раз ты решилась начать, то нужно будет и завершить. Ты должна чувствовать, как он чувствовал, стать его двойником. А значит, через себя все дурное, что было в нем, пропустить.

— Понимаю.

— Ты много нового увидишь, и не лучшего. Смейся-смейся, я поболее твоего знаю. Ты хоть провожала кого-то уже? Сейчас мало кто об этом помнит, а делают и того меньше.

— Деда в детстве, но мне только украдкой давали смотреть, и я почти не помню ничего…

Бабка нахмурилась.

— Вот люди называют друг друга «Душой», и «Сердцем», и «Жизнью своей», а когда морок рассеивается — сами диву даются на себя и друг на друга.

Руфь улыбнулась.

— Я знаю оборотные стороны всех его качеств и не обольщена этим, как ты говоришь, мороком. Я отведала много скверного.

— Тогда начинаем.

— Нам нужно все то, что он любил.

Руфь села у стола, взяв холодную руку Стефана в свои маленькие ладони, и прижалась к ней щекой.

Любил смех друзей, оружие, бодрящий зимний мороз, рыболовные снасти, овчарок, дорогие подарки, пышные празднества, банный пар, жареный окорок, детские улыбки, военную технику, вьюгу и лыжи, географические карты, хвойный лес, крыжовенное варенье, стрельбу по мишени.

— Это только то, что ты хочешь видеть. Если ты хочешь проводить его, ты не должна быть курицей. Посмотри шире.

Руфь сосредоточилась и обнаружила неестественное яркие, ядовитые цвета,охоту, помпезные интерьеры, загорелые тела девушек, которых она всегда считала дешевками, чувство собственной власти, и, наконец, увидела его удовлетворение при виде ее самой, стоящей на коленях и умоляющей не покидать ее; ей стало дурно, мутная волна поднялась из глубины — это было отвращение и отвращение к этому отвращению, точно она одергивала себя: «Брось, не смей, ну же!»

Знахарка посмеивалась, выводя какие-то письмена на огромном куске тонкой кожи.

— Не удивительно, что он не прошел пути праведника.

— Он не праведник, это известно. — Руфь почувствовала тяжесть и потребность сбросить с себя напряжение от обряда. Вышла на воздух, потирая намозоленные чемоданом руки. В рытвинах проселочной дороги белели коровьи кости, по краям росла цветущая верба, будто вырезанная из темного янтаря. Из селенья тянуло дымом. Она бродила, мотая в руках тонкий платок, вдыхала прохладный воздух, как пищу и лекарство. Синяя кофта и синяя юбка трепыхались на ветру. Волосы спутались, и она спрятала их под платком.

Хорошо было стать одним единственным стремлением вместо множества. Хорошо было быть единственной женщиной всей земной юдоли, провожающей в последний путь единственного на свете мужчину, исключенной из всех прочих связей: быть не пассажиркой, не налогоплательщицей, не бывшей одноклассницей, не горожанкой, не дочерью, не покупательницей.

Хорошо было все живое в себе заставить служить ему, заменить ему, ослабевшему, слух, обоняние, зрение. Стать ему нужной, почувствовать власть над ним, поменяться с ним местами. Быть тем вторичным и неприметным, что обретает силу, когда первичное эту силу теряет.

4. Сердце

— Найди его долг и совесть.

Руфь приложила руку к сердцу. Прежде эта рука была горячей, и жилы на ней пульсировали, и пальцы были ловкими и сильными. Эта рука сопровождала живые речи Стефана, держала кортик, вскидывала на плечо ранец. Теперь это была абстрактная рука, бывшая когда-то рукой Стефана. Но она любила эту руку.

— Как

— Еще бы. Человек не кошка и не собака.

Руфь ушла на крыльцо, покопалась палкой в пыли, съела козьего сыра с лепешкой. Вернувшись, она всмотрелась в руку и погрузилась в прошлое Стефана. Собрала несколько фильмов о героях прежних войн, распухшую толстую книгу о рыцарях круглого стола, дедушку в кепке, а дальше точно прорвалась плотина, затопив Руфь безымянной тоской, в которой были бронзоволицые солдаты, ветераны, невзрачная изможденная мать, клыкастый пес с

— Достаточно.

На гладком куске кожи, лежащем теперь рядом с телом, прибавилось знаков. Они составляли рисунок, повторяющий очертания человеческой фигуры. Области затылка, солнечного сплетения, рук, ног и паха были исписаны. Старуха накрыла мертвого этим куском: нога к ноге, палец к пальцу.

Руфь села на крыльцо и, покачивая повязанной платком головой, запела. Покачивались тополя, растущие вдоль дороги, по лазуритовому небу плыли клочки облаков. Вдалеке паслись рыжие коровы. Все это еще было полно Стефаном, он один одушевлял тело мира, однако его собственное тело больше одушевлено не было.

Руфь знала, что не имеет права звать его, но продолжала звать — оттуда, где было так бесприютно, по ее мнению, человеку, столь укорененному в материальном. Первая особенность Стефана, которая бросалась в глаза — это то, как он стоял на земле. Так, что было ясно: он имеет право стоять на земле. Выгнув грудь колесом, широко расставив ноги. Столь же ловко он помещал себя в любом пространстве: за столом, за рулем, у костра, в седле. Уместность присутствия его широкоплечей фигуры где бы то ни было ни у кого и никогда не вызывала сомнений. И каково ему там, где нет ни стульев, ни деревьев, ни верха, ни низа?

Она обещала ему все земное, человеческое. Манила его лучшим, что знала: детьми, которым суждено носить его отчество, победами, дружескими рукопожатиями, воздушными поцелуями грудастых девушек, прорвой добрых дел, им еще не начатых или не завершенных, тихой и почтенной старостью.

Казалось таким абсурдным, что умер тот, сила и движение в котором зашкаливали.

5. Тень

Обряд должен был стать временем вне времени, отдельным от всего мира и исключительным, и в ходе него быстро утратилось восприятие того мирского времени, которое отсчитывалось часами и календарем. Руфь не только должна была стать памятью Стефана и научиться мыслить, как он, чувствовать, как он, воспринимать, как он, чтобы не упустить ни одной детали, не оставить его калекой, — она должна была стать и им самим и в то же время остаться собой, чтобы продолжать согревать его теплотой и заботой на протяжении всего его пути до суда.

И этап за этапом, будто поднимая новые и новые слои, она обнаруживала что-то, что то ранило, то удивляло, то возмущало ее. В иные моменты она гордилась покойником, в иные — опускала руки в унынии.

Все было так, как и предсказывала старуха — собранный по частям Стефан отличался от того, каким казался прежде. То, что казалось неважным и неприметным, вдруг становилось значительным, а

Ясным было вот что: Стефан всегда, при всей своей жажде жизни, был живым будто только наполовину. То, что виделось черствостью и солдафонским невежеством, оказалось не неотесанностью, но атрофией отдельных частей личности. Это делало его громоздким, зыбким и непредсказуемым — осознать и тем более уравновесить обе свои стороны было ему не по силам.

Глаза Стефана с

Одна часть — живая и теплая — вызывала к себе привязанность и притягивала, другая — ясная и ледяная — вызывала оцепенение и трепет, сродни чувству жертвы перед затаившимся хищником. Касание ледяного взгляда было способно обжечь и порой заставляло Руфь плакать от страха и бессилия — человеческое в ней восставало против разрушительной холодности и натыкалось на каменную стену. Она колотила богатырскую грудь, но только сбивала кулаки, рождая в уголках губ у Стефана презрительную ухмылку.

Письмена на кожаном саване множились, появились там его страхи, ошибки, запахи.

Бабка знала свое дело и выжимала из Руфи все соки, не спуская никаких оплошностей. Руфь злилась, убегала из избы. Однажды она ушла довольно далеко, за околицу, бродила там между рябиновых кустов, пытаясь отыскать, где в очередной раз промахнулась, и вдруг раздался шум двигателя, сухая пыль взвелась тучей. Она рухнула в поросль прошлогодних сухоцветов. Бешено стучало в висках, ей показалось, будто цвет был таким же, как цвет автомобиля Ивана. Она молилась, уткнувшись ртом в пыльную землю, а когда звук мотора стих в дали, она побежала назад.

— Бабушка, милая, не выдавай нас! Если придут сюда — не выдавай! — закричала она с порога. Знахарка сидела на лавке и плела что-то из ивняка:

— Что там привиделось тебе?

— Друзья мужа или его сестры…

— Я не выдам, девонька, ничего не бойся. Нам остались последние рывки. Наберись мужества. Ты такая глупая. Как маленькое суетливое животное. — Неожиданно засмеялась старуха, и смех ее был грудным, будто воркование гигантской горлицы.

6. Духовное тело, Душа духа

Следом за поисками и письменами следовали молитвы, произносимые бабкой на каждом этапе, и с каждым разом все больше и больше становилось расстояние между Стефаном и миром в представлении Руфи. Он ушел из всех предметов и явлений природы, его не было в дожде, не было в пении жаворонка, не было в пятнистых оленятах, не было в золе и пепле. Умащенное бальзамами тело лежало на столе, укрытое саваном, полностью исписанным воспоминаниями с внутренней стороны и оберегающими от злых сил молитвами — снаружи. Воздух в избе стал густым от испарений масел и хвойных настоев. Все недоговоренные слова, скрытые обиды, весь надрыв, с которым Руфь любила покойника, выкорчевались из нее, и осталась лишь гладкая поверхность, в которой отражалось умиротворенное величие ухода — достойного. Все постепенно возвращалось на круги своя, Руфь была готова вернуться к прежней жизни.

Как светило он перестал находиться в центре ее мироздания, все дальше и дальше уплывала лодка по подземной реке. Стефан уменьшался в размерах, постепенно погружаясь в свет и теряясь в нем.

В последнюю ночь старуха положила на грудь Стефана амулет и несколько раз произнесла над ним слова:

«Мое сердце, мать моя. Сердце моей жизни на земле. Я живу в правде и истине, и там же пребывает моя суть. Пусть никто и ничто не сможет выступить против меня во время суда. Я не совершал ничего неугодного богам, и пусть ждет меня не поражение, а победа. Да узрит Он меня с обличьем моим, и способностями ума и со всем совершенством и порядком качеств моих.

Я не был знаком с никчемными и бесполезными людьми.

Я не обвешивал покупателей.

Я не покушался на собственность обиженных и угнетенных.

Я никогда не порождал страх в других людях.

Я никогда не становился причиной раздоров.

Я не принимал необдуманных решений.

Я никому не причинял боли.

Я не пытался мстить богу.

Никому не приходилось плакать

Когда они со старухой завершили свое дело, Руфь пошла на почту и позвонила Ивану из автомата. Друзья Стефана приехали за ним.

Припудренный и восковой, он последний раз коснулся кожей воздуха и света. Бабка прочитала последние слова и накрыла его саваном. Сестры Стефана, чванливые и поджарые, тихо шипели, отряхивая землю с худых ног в черных чулках. Друзья были красноречивы и торжественны. Никто не осуждал Руфь и не злился. В гроб положили любимый кинжал Стефана, инкрустированную фляжку с коньяком, насыпали монет и конфет в нарядных фантиках.

Ей хотелось бы самой закопать его, крупинка за крупинкой, сантиметр за сантиметром, но это было невозможно, и в ту горстку, что ей положено было бросить на крышку гроба-лодки, она вложила все тепло и все свое стремление укрыть и оберечь мужа. Просто плакала над преждевременно ушедшим силачом, над добрым человеком. Стефан уплывал из нее, коронованный и сияющий, как его тело, украшенное цветами и лентами, уплывало в землю.